复旦建校120周年:百廿光华,改革·破局

5月18日,以相辉堂草坪为中心的复旦大学“复旦源”文化育人功能区落成开放。摄影/王韵歆

巍巍学府,百廿弦歌;旦复旦兮,百廿光华。

2025年5月27日上午,纪念复旦大学建校120周年大会在复旦大学正大体育馆举行。

日月光华,旦复旦兮。120年来,复旦大学秉承“博学而笃志,切问而近思”的校训,培养了近50万栋梁之材。国学大师陈寅恪、中国现代遗传学奠基人谈家桢、中国电光源领域开拓者蔡祖泉……120年来,教育救国、教育报国、教育强国,串起复旦办学立校的主线。

正如复旦大学校长、中国科学院院士金力在纪念复旦大学建校120周年大会上的致辞:回望来路,复旦所做之事、所创之新、所图之强,都是为了这一种成功,这就是民族复兴、国家富强、人民幸福、人类进步。展望新程,复旦还要为这一种成功不懈奋斗,推动中国特色世界一流大学建设“向前,向前,向前进展”,推动中国式现代化的伟大事业“向前,向前,向前进展”!

在“复旦源”回顾百廿岁月

5月18日,以相辉堂草坪为中心,包括复旦大学校史馆、博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆、特藏档案馆在内的复旦大学“复旦源”文化育人功能区(简称“复旦源”)落成开放,述说着这座高等学府的光华之路。

5月18日,“复旦源”文化育人功能区启用仪式举行。图源/复旦大学

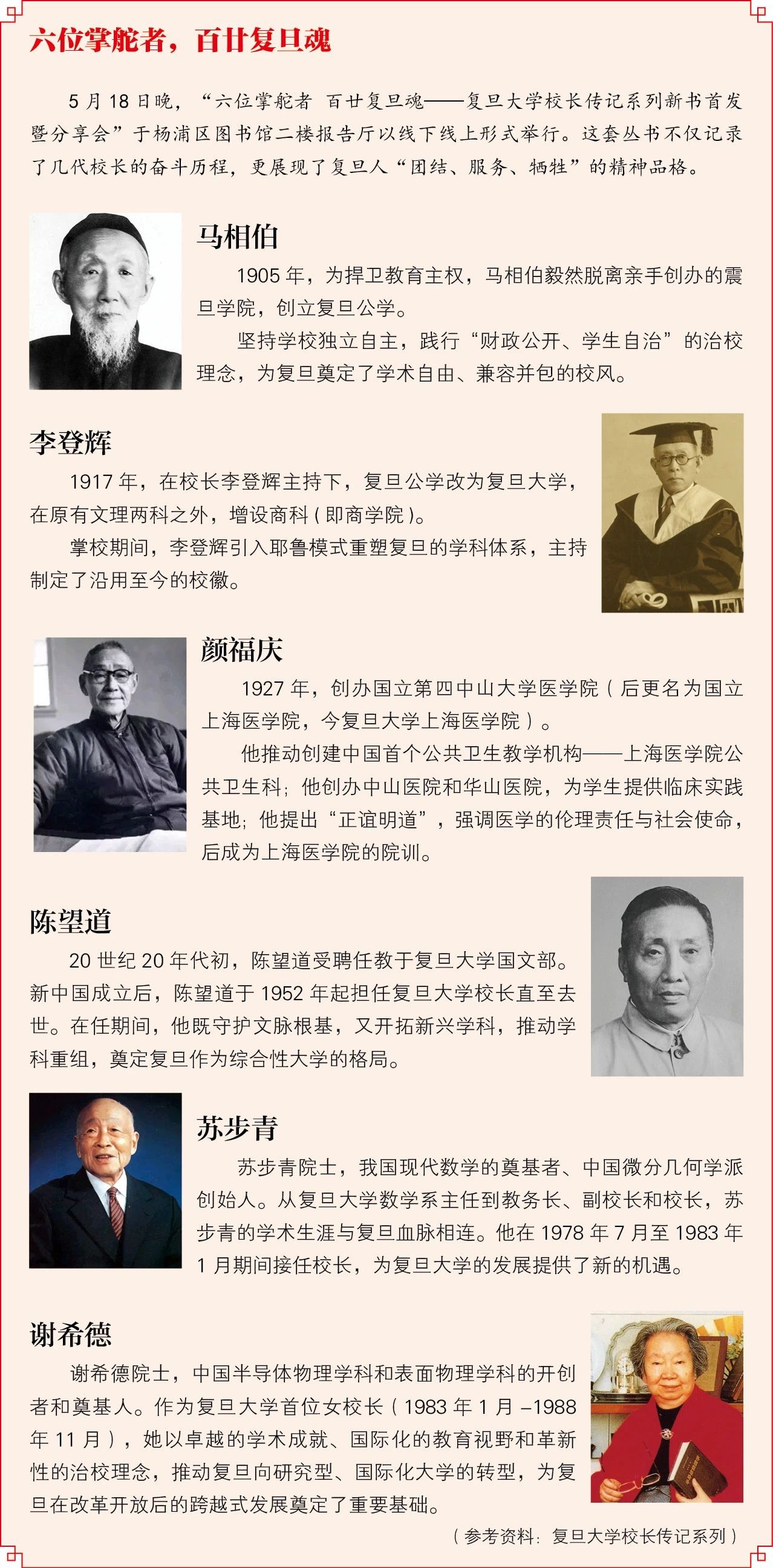

同一天上午,马相伯、李登辉两位老校长的组合人像雕塑揭幕。在全新打造的复旦校史馆中,有关两位老校长开创复旦艰辛历程的内容也被详细展示,体现了复旦大学自立自强、“团结、服务、牺牲”精神的有形传承。

5月18日,马相伯、李登辉两位老校长的组合人像雕塑揭幕。摄影/金姬

复旦大学是中国人自主创办的第一所高校。1902年,我国著名教育学家马相伯怀着教育救国理想,毁家兴学,捐献名下全部3000亩田产,创办震旦学院。

1905年,为反抗教会势力干预校政,于右任、邵力子等130名学生愤然脱离震旦,支持马相伯在吴淞复校。5月27日,马相伯在《时报》上向社会宣布,复校后的校名更改为“复旦公学”。“复旦”二字,取自《尚书大传》所载《卿云歌》中的“日月光华,旦复旦兮”,寓含“复我震旦”和“复兴中华”之义。

1905年9月14日,是中秋佳节的第二天。当日,在吴淞废弃的提督衙门,一间破破烂烂的屋舍里,马相伯带着100多名学生,没有桌子、没有椅子,只靠一块黑板,重新出发。复旦也因此成为中国人民间集资、自主创办的第一所高等学府。

因为1905年5月27日“复旦”的名字正式出现在公众视野中,再加上44年后的5月27日是上海解放日,所以新中国成立后,陈望道校长提出以5月27日为复旦校庆日,沿用至今。

而此次启幕的“复旦源”所在地,是复旦大学“江湾校址”也就是今日邯郸校区发源地。最早由老校长李登辉1922年筹资15万银圆建设,1947年5月他曾在登辉堂(今相辉堂)向师生发表的演讲中提出,复旦的精神是“团结、服务、牺牲”。

从1905年至1947年,李登辉为复旦大学服务长达42年。复旦建校120周年前夕,这位老校长在复旦校园也终于有了自己的塑像。

值得一提的是,“复旦源”2023年入选第八批中国20世纪建筑遗产。如今,活化焕新的“一源六馆”亮点不少。

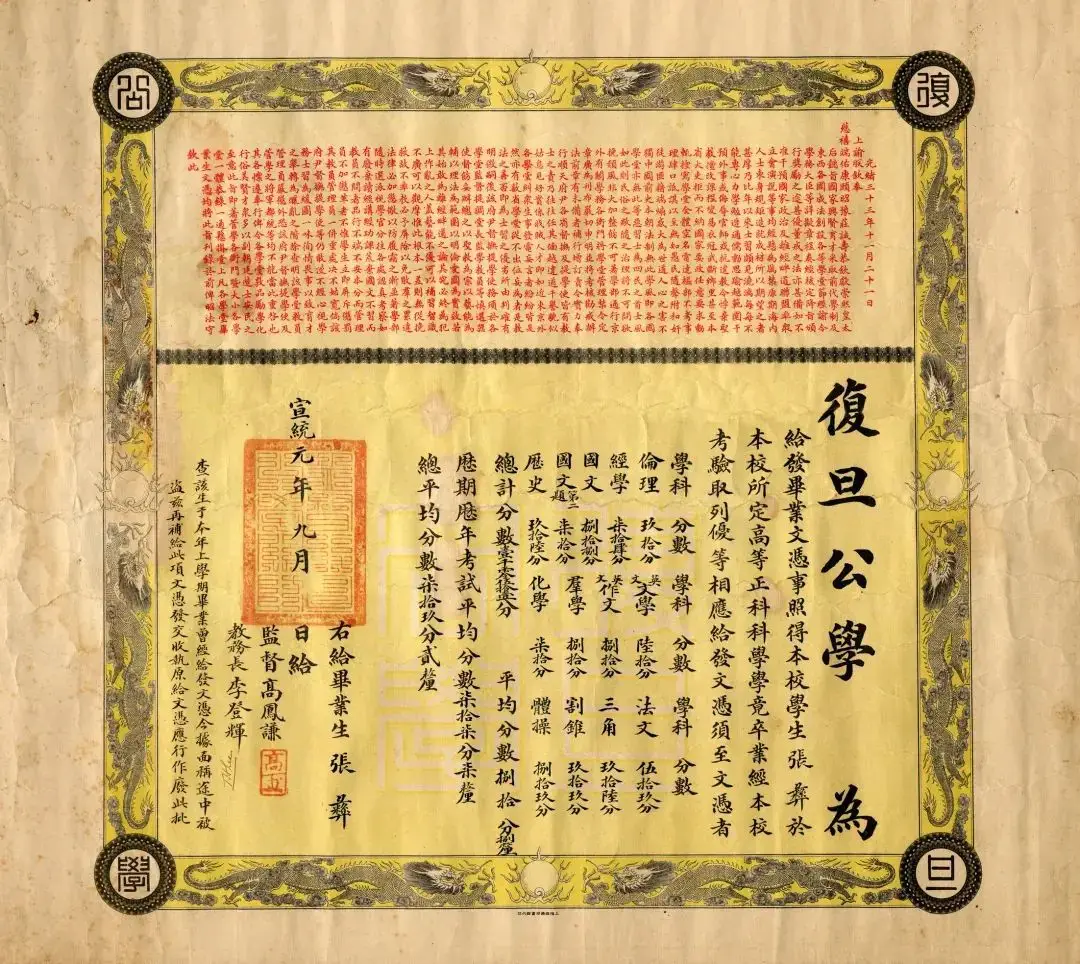

例如,复旦大学校史馆珍藏着目前存世最早的一张复旦文凭,1909年颁发,其主人是复旦公学第二届毕业生张彝,张彝的孙子、复旦大学校友、知名物理学家张首晟于复旦百年校庆前夕将其捐赠给母校。

宣统元年(1909年)复旦公学毕业生张彝卒业文凭。

而校史馆的另一件“镇馆之宝”是五四运动上海第一钟。1919年5月4日,五四运动在京爆发。5月6日,复旦教师、《民国日报》总编辑邵力子接到北京专电后,立即向复旦师生传达消息,并与李登辉共同指导学生联络上海各大学、中学。复旦师生敲响了校钟,走出校园,掀起五四运动在上海的高潮。后来,孙中山先生亲笔题写“天下为公”赠予领导学生参与五四运动的复旦学生会副主席朱承洵。

在新落成的复旦大学校史馆里,还有一件新征集到的重要藏品——毛主席亲笔题写的校名。1950年11月,时任复旦校务委员会副主任的陈望道致信恳请毛主席题写校名。1951年下半年,陈望道拜会曾任复旦校务委员会主任的新中国第一任大法官张志让,二人商定请时任最高人民法院副院长的吴溉之再次向毛主席转呈题字请求。很快,张志让收到了毛主席的亲笔信函,内附一张没有落款的宣纸题字。据悉,校史馆内展出的是中央档案馆提供的原件复制品。

有意思的是,“复旦”校名120年来从未发生过变更,这在中国高校中并不多见。根据《复旦记》作者“读史老张”的研究,复旦校名保留至今,很大程度上要归功于几位德高望重的老校长。

1937年八一三事变后,校园被毁,学子星散,复旦被迫西迁。由于办学经费捉襟见肘,学校西迁重庆后,难以为继,不断传出拆并的风声。1938年春起,主持重庆校务的吴南轩副校长等曾多次致函李登辉称,为解经费燃眉之急,拟将私立复旦改为国立。在沪坚持办学的李登辉一再叮咛,改国立后,“复旦名义必须保留”。1941年12月,国民政府正式决定,将私立复旦大学改名为国立复旦大学,“复旦”校名终得保留,李登辉这才放下心来。

1943年,章益继任国立复旦大学校长。在他筹划下,复旦很快发展成为具有文、理、法、商、农五大学院的综合性国立大学。抗战胜利后,复旦酝酿复员返沪。按原定计划,拟于返沪后将大部分学院迁往江苏无锡,仅在沪保留商学院、新闻系等部分。有人因此建议,不妨将复旦大学改名为“江苏大学”。此时,章益正在上海与李登辉等沟通复员事宜。返渝后,他在北碚大礼堂召开全校大会,坚定地宣布:“无论如何,‘复旦’两字,必不使其更改!”

1952年,全国高校院系调整,不少名校纷纷被拆并、易名。经过院系调整,复旦获得了重要的发展机遇。这一时期,国内正掀起全盘引进苏联教育体制的潮流,有人因此提议,北京大学对标的是莫斯科大学,复旦大学对标的是列宁格勒大学,既然苏联方面是以城市名命名大学的,那么,索性把复旦大学易名为“上海大学”?陈望道校长对此表态:“‘日月光华,旦复旦兮’,‘光华’(指光华大学,1951年与大夏大学合并组建华东师范大学)已经没有了,‘复旦’还是留着吧!”从此,再也无人提起更改复旦校名之事。

此外,此次落成的“复旦源”“一源六馆”格局,除了校史馆,还有博物馆、艺术馆、科技成果馆、校友馆和特藏档案馆。

其中,复旦大学博物馆,由相伯堂、简公堂、景莱堂(蔡冠深人文馆)组成。相伯堂以复旦大学创始人马相伯先生的名字命名,建于1933年,相伯堂与北侧简公堂曾遭炮火重创,百廿校庆之际新修的相伯堂恢复了原貌,作为复旦大学博物馆的“码头”,将配置全市、全国、全球文博资源,引进国内外合作展。

艺术馆毗邻百年老校门与燕园,开馆展“日月复光华”通过文献、影像与艺术作品的结合,从哲学和科学、艺术和技术的跨界共生的角度,呈现复旦精神的传承与延续。

科技成果馆则展示了极宏观到极微观的基础研究创新,从信息技术到人工智能,从生命健康到科学装置的重大技术突破,生动诠释追求卓越、勇攀高峰的科学家精神。

校友馆前身则为1922年落成的“奕住堂”,是展示校友工作与校友成就,促进校友交流合作并承载校园文化传播与创新的综合空间,除了展览之外,还有不同规模的会议室和沙龙休闲区,包括咖啡吧和茶室,供校友来访和活动之用。

而特藏档案馆收藏来自建校以来的丰富档案资源,包括书画、名人手稿、名人手札、珍贵书刊等。

伴随着“一源六馆”的开放,一系列重磅文化展览及学术活动也面向公众同步推出。复旦大学党委书记裘新表示,“复旦源”不仅是校园文化地标,也是城市文化名片;不仅是学校育人场域,也是市民共享空间。“复旦源”的启用和后续运营,将为上海打造习近平文化思想最佳实践地作出新贡献。

以文理医工“四轮驱动”

向创新型大学转型

复旦大学历史上有过两次大的机遇:1952年院系调整,成为文理综合性大学;2000年与上海医科大学合并,形成文理医“三足鼎立”,完成向高水平综合性研究型大学的跃迁。当前重塑新工科格局,形成文理医工“四轮驱动”,加速向创新型大学转型,是复旦大学面临的第三次机遇。

具体来说,如今的复旦大学正在进行一场人才培养领域的重大变革:相继成立的六大新工科创新学院全部采取本研融通人才培养模式,全校所有院系共推出60余个本研融通人才培养项目,招生培养的基本单元从专业转为项目。这是复旦大学全新升级的教育教学改革3.0版本中的骨架部分。

如今的复旦,20个学科入选一流建设学科,在全国高校位居前列,优势学科比例近80%。文、社、理、工、医五大学科门类国际声誉均稳居世界前100名;30个学科进入世界前50名。

5月27日上午,纪念复旦大学建校120周年大会在复旦大学正大体育馆举行。摄影/陶磊

如果说20年前复旦大学的教育教学改革1.0版本是在全国率先实施通识教育,培养学生的综合素养,10年前的教育教学改革2.0版本是通过“2+X”本科培养体系,强调学生多元自主的发展,那么新一轮的教育教学改革3.0版本解决的则是如何突破学科框架、解决人才培养“拔而不尖”的问题。

事实上,在复旦大学,包括数学、物理学、化学、生物学在内的理科院系早在两年多前就开启了3.0版改革试点,通过实施复芏计划和卓博计划,将拔尖创新人才培养前置到本科阶段。简单说,就是从新生入学起就配备学业导师/拔尖导师;在低年级阶段,就要在学生心中播下科研的种子,两院院士、中青年骨干教师都要进入本科生课堂,全程护航学生成长;学生进入高年级后,可以通过科研实践训练,完成一项本科生学术计划,探索学术创新志趣,可以申请卓博计划提前进入学术研究的直博生通道,也可以选择其他个性化发展的路径。

今年复旦大学首批4个新文科改革整体试点院系——国际关系与公共事务学院、新闻学院、经济学院和哲学学院,也在教育教学改革3.0版本的框架下推出一揽子新举措。

值得一提的是,在新工科建设上,复旦把相关院系和实体科研机构,包括理科中的工科部分,进行系统重组,构成集成电路与微纳电子、智能材料与未来能源、计算与智能、未来信息、智能机器人与先进制造、生物医学工程与技术等6个新工科创新学院。六大创新学院(简称“六创”)均由学科大咖担任“掌门人”。

正如复旦大学校长、中国科学院院士金力所说:“复旦即将踏上第三个甲子的新征程。我们要坚持不懈地深化教育科研改革,推动科技自主创新和人才自主培养的良性互动,一体构建人才自主培养体系和一流大学创新体系。大力提升科技创新策源能级,推进哲学社会科学创新。”

凡是过往,皆为序章。如今,站在第三个甲子起点上的复旦大学,正加快迈向中国特色世界一流大学前列。记者 | 金姬

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。