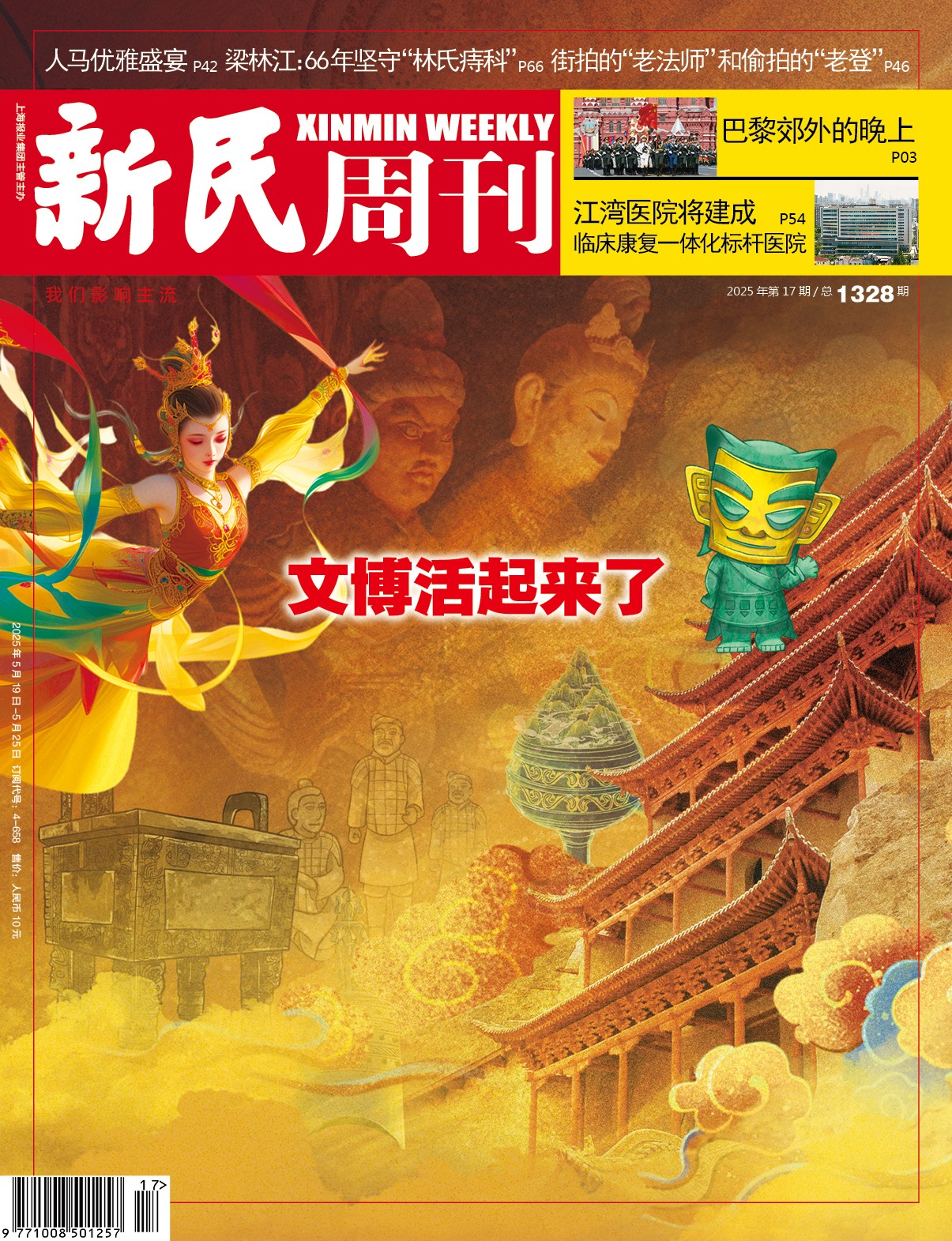

古代书画变活态艺术,走进千家万户

或许历代丹青高手都难以想象,自己笔下的一花一草,一山一石,有一天居然可以在当代科技的“加持”下从静态转化为动态,不仅可观、可赏,更可游、可玩,一时间,千年丹青又一次焕发出别样的时代光彩。难能可贵的是,通过高科技“动”起来的历代名画,不再是博物馆玻璃柜中冷冰冰的历史文物,不再是书本或画册里静态的国宝艺术,而是通过科技的不断应用,使之“活”了起来,伴随科学技术的飞速发展,互联网的广泛传播,越来越多的经典美术作品以更加丰富多元的形式融入生活。

如今,我们可以在中华艺术宫的展厅里驻足欣赏“动”起来的宋代张择端的《清明上河图》,也可以在手机短视频中体验宋代画竹名家文同笔下墨竹随风摇曳,清灵雅致的意蕴,更可以在微信聊天中发送一张取材自清代任伯年画作的“表情包”……名画不再是没有生命的历史记录,而成了手机里、电脑上,乃至大银幕上的活态艺术,创造性地转化与发展,走进千家万户。

动起来的《清明上河图》

动起来的《清明上河图》。

2025年五一假期期间,一个名为“久仰了苏东坡”的沉浸式展览在上海chi K11美术馆举行。展览以沉浸式体验的艺术形式讲解苏东坡的人生旅途,邀请观众亲历一场跨越千年的精神对话,用东坡手记的形式介绍一代文豪苏东坡一生中十个重要的节点事件和他的重要文学作品,并用装置、影像等艺术形式,展现了苏东坡成就斐然的书法与绘画艺术作品,为观众展示了一个真实的苏东坡。

值得一提的是,这一展览并非对历史人物的复刻,而是一场关于中国文人精神基因的当代阐释。特别是《寒食帖》《竹石图》等东坡真迹,以装置艺术的方式呈现于观者面前,其艺术震撼力不亚于面对原作。而与东坡经历与诗词息息相关的武元直《赤壁图》以装置艺术的形式投影于展厅一整个空间时,观者宛如亲临赤壁山水之中,通过笔墨构成的影像化放大,产生“山高月小,水落石出”的诗情画意,仿佛自己成了那个“不知东方之既白”的东坡居士。难怪有观者赞叹:“此时此刻,古画动了,而苏东坡的世界,也离我们更近了。”

事实上,为了让传统文化“活起来”,飞入寻常百姓家,许多科技人坚持对传统文化艺术创造性转化和创新性发展,以科技为画笔,以创意为翅膀,对藏于博物馆的古代书画名作进行新的创作加工。而在其中,最具盛名的无疑是动态版《清明上河图》。这一作品早在2010年上海世博会中国馆中展出时就引起轰动。

熟悉中国绘画史的都知道,宋人张择端此图为我国“十大名画”之一,且最具盛名,妇孺皆知,全卷宽24.8厘米、长528.7厘米,以散点透视构图法生动记录了12世纪北宋都城汴京(今河南开封)的城市面貌和各阶层人民的生活实况,被誉为“宋代的小百科全书”,详细描绘了北宋汴京的郊外春景、汴河场景、城内街市,统统连缀成了一幅恢弘的画面。而这件以此为蓝本进行数字艺术创作的多媒体艺术作品,长128米,高6.5米,分白天和黑夜两个版本,其中白天691个、晚上377个,每隔4分钟循环展示。画作经历模型、着色、动画、渲染等过程,展示大气恢宏和世事沧桑的大宋场景。

为了让文物“活”起来,创作团队邀请史学专家对画中人物的服饰、肢体语言、建筑风格等进行指导与研究,将原作放大30倍,并结合声光电技术形成“会动”的《清明上河图》。据统计,画卷里共有1068个人物,生动地展现了北宋京城开封的繁华景象。而动态版的《清明上河图》,不仅真实还原了画卷中的全部人物,甚至连画卷中牛、马、驴、骡共73匹,车、轿20多辆,大小船只29艘,以及飞禽鸟兽等全部通过巨幕投影实现了动态呈现,让人仿佛回到了千年前。有趣的是,通过动态与声音的配合,画面中每个人物都有特有的故事线,通过无数细节的描绘,展示了画卷里的人间烟火,将千年前宋朝的历史活灵活现地展现在市民面前,让人欣赏到了它的美感和历史底蕴。

据专家介绍,独特逼真的动态效果其实是音效加光影所创造出来的。画卷利用了多部投影仪,配合先进的几何变形矫正融合技术,把多幅不同的画面拼接在一起,使电子动态版既保留了原作的所有特征,又充分展现了电脑动画的创意技术,成为以科技演绎国韵的代表作。而电子动态版《清明上河图》之所以取名为“智慧的长河”,则是因为画卷内容中蕴藏了不少中国古代智慧和文化故事,仔细研读之下,令人叹为观止。正如观者留言所说的那样:“这幅《清明上河图》把‘古画’变成了‘动画’,生动再现了宋代汴京城的市井繁华和人间烟火,有种看历史纪录片的感觉,令人耳目一新,精神为之一振。”

科技和创意的介入,让古代丹青艺术实现了活态传承,有效唤醒了人们对传统文化的认同,激发了人们对传统艺术的热爱。毋庸置疑,电子动态版《清明上河图》之所以能在世博会上受到众多参观者的肯定与赞扬,首先是中国国家馆的地位决定的,其次是原作的杰出内容决定的,它虽然是一幅古画,其实也是一本包罗万象的历史教科书、一个丰富的历史文化宝藏,蕴藏着无尽的文学、艺术、建筑、地理甚至军事等知识,且以生活化的内容为主题,在古今之间建立起一种生活化的艺术桥梁,使人观之可亲可近,古今相映,充满趣味。而对于参与制作的所有工作人员来说,这不仅是一次多媒体艺术的创作过程,更是一次多媒体工程的管理过程,希望能让更多人感受“动”版的《清明上河图》。多年来,这幅多媒体艺术品所到之处无不引起轰动,据统计,15年来,该作品已经在5个国家、24个城市展出,累计观展人数超过2600万。“艺术+科技”的方式,不仅让千年名画走入寻常百姓家,更使得该作品成为久盛不衰的现象级文化热点。

“科技+艺术”

自动态版《清明上河图》大获成功起,近年来,越来越多的“艺术+科技”的创作目光投向了各大博物馆中珍藏的历代书画名作。得益于数字科技的加持,古画与数字科技的融合成为新的创作潮流,让传统艺术更具有当代魅力,也让更多人愿意走进美术馆、博物馆,甚至连大英博物馆收藏的明代画家项圣谟创作的《秋林读书图》,在网络上也有了动态版。该图创作于1623年,画中描绘白岳山(今安徽省齐云山)附近的秋林美景,通过散点透视法,把不同视觉角度融为一体。2021年4月,大英博物馆使用3D科技以及动画模式将这幅画“还原”成动态模式,呈现中国山水画“可游可居”的特色,并且带出画中的笔墨趣味以及高雅气韵。通过对前景、中景、远景山水的结构与立体化展现,不仅生动地诠释了中国古代山水画“三远论”(高远、深远、平远)之意境,更将观者视觉感受直接投射入画面之中,仿佛亲身“走进”画作营造的天然情韵之中,与古人同游山水,同赏美景,一时间,让无数网友赞叹不已:“意境非常立体”“有置身画中的感觉”“古韵流转,透纸而出”。

观众在中央美术学院美术馆举办的毕业展上体验《纸鸢漫游》数字艺术作品。

无独有偶,在中央美术学院美术馆举办的毕业展上,《纸鸢漫游》《鸟鸣花飞》等数字艺术作品吸引了许多观众驻足。这些作品以传统国画为母本,但又都别出心裁,体现出了互动性、体验性——古画不仅可观,更可“玩”,光影沉浸式数字展正成为一种流行的展陈方式,在这里宋人笔下的鸟儿飞翔,花朵盛放,蝶舞蹁跹,枝枝叶叶随风飘动……古画里的静态图像通过数字动画技术、全息影像、裸眼3D等投放手段,使观众在展厅里仿佛穿越到古代世界,美妙的艺术世界触手可及。“数字沉浸为欣赏艺术带来一种动态轻松的方式,参观者会更自然地融入其中并带动自己的身体、感官来形成交互反馈。”对此,中央美术学院美术馆馆长靳军教授用“体验式艺术”来定义这种新型艺术形式。

AI合璧《富春山居图》的两段《剩山图》与《无用师卷》。

走进浙江博物馆之江新馆,《富春山居图》的两段《剩山图》与《无用师卷》合璧再现,高5米、长40米的数字长卷把600多年前皴擦点染的笔墨生动而清晰地呈现在人们面前,全息投屏的画卷徐徐展开,但见水墨氤氲,峰峦起伏,天光云影,一片明净……观者在数字艺术中邂逅诗意画境,油然而生的是一种文化自信。正如浙江省博物馆馆长陈水华所说的那样:“博物馆借用数字多媒体技术作为辅助展示,在当下已经成为普遍情况。”而数字艺术策展人王泊乔更是坦言:“数字艺术打破了欣赏门槛,老少咸宜,国内外观众都能看得懂。”大江南北,国门内外,一个又一个的创意互动项目,拉近了传统艺术与大众的距离,用文物讲好中国故事。

如今,人工智能技术又给传统绘画的数字创作提供了新的助力。据介绍,浙江大学艺术与考古图像数据实验室利用AIGC(生成式人工智能)技术,将清代画家董邦达的《西湖十景图卷》进行了再创作:十幅经典的西湖景色,用北宋王希孟的青绿山水、南宋李唐的劲峭用笔、明代文徵明的清雅灵秀等不同风格分别呈现。由此,古画有了新意境,数字图卷也使得展示和传播都更加便捷。

从纸面到屏幕、从静态到动态、从横屏到竖屏,不断变化的美术作品欣赏方式,也改变着相关创作方式。在大力发展“科技+艺术”的同时,不少从业者也逐渐认识到,活用技术,也要深研艺术。数字化创作不是简单的对静态的古代书画进行翻版、修改或“动起来”而已,在进行经典艺术与数字科技的结合时,艺术家的“再创作”需体会经典作品的精神意境,吃透经典作品的内涵,只有充分了解经典作品的艺术技巧、美学思想,才能在全新的科技转换中做到“移步不换形”,旧中有新,新中有根,守正创新,以科技的手段展现东方美学的特殊意境与气质,而决不能陷入“唯技术论”,过度强调和炫耀声光电技术,追求高清屏,甚至高投资,却忽视了古代书画最核心的精神价值与美学内涵。恰如王泊乔所说的那样,在古代绘画的数字艺术创作中,尤其不能丢掉传统美学精神,不能削弱中国画本来的意境。与此同时,对于浩如烟海的古代美术作品,如何审慎选择作品,立足经典,同样是值得进一步研究的课题。如何在展示中增强叙事,在历史中观照现实,让经典美术作品从“动”起来走向“活”起来,生动诠释好经典美术作品的文化艺术内核,真正拉近传统与现代之间的距离,使其生发新的意趣,未来的探索,依旧任重而道远。

千年丹青,薪火相传,华夏文脉,生生不息。经典美术作品蕴含的丰厚意趣,是中华历史文化长卷中一抹亮色。在“让文物活起来”成为社会共识的时代背景下,“科技+艺术”既可以使经典美术作品获得更广泛的关注和保护,也可以促进对中华优秀传统文化的传承与创新,丰富全社会历史文化滋养。当流传千年的笔墨韵致借助更加多元的视听体验穿屏而出,联通历史与未来,艺术与生活的大门正徐徐打开。在传统文化的“科技+艺术”创作过程中,人们感受到了一种前所未有的活力和动力。而这种跨界融合,不仅拓宽了艺术创作的边界,也为文化的传承和发展开辟了新路径。记者|王悦阳

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。