宝藏无穷尽,个个会“说话”

“我们是一个年轻的节目,到底有多年轻呢?”

“上下五千年。”

如果追溯文博热的起源,《国家宝藏》这一“宝藏综艺”必定是不能略过的,而节目开篇的这句话,正如这个节目带给大家的感觉——厚重却亲民、遥远却现代,恰似传统文化在当代获得新生的具象体现。

自《国家宝藏》播出以来,一批“叫好又叫座”的文博类节目涌现,《如果国宝会说话》《典籍里的中国》《上新了·故宫》《万里走单骑》等一批走出摄影棚的节目,通过新颖的视角和创意的呈现,吸引了不少观众。

这些综艺的热播,不仅让收藏在博物馆里的文物活了起来,推广了文物所在地的旅游,也让更多人关注到文物背后所承载的灿烂文明、历史文化和民族精神,增强了民族自信。

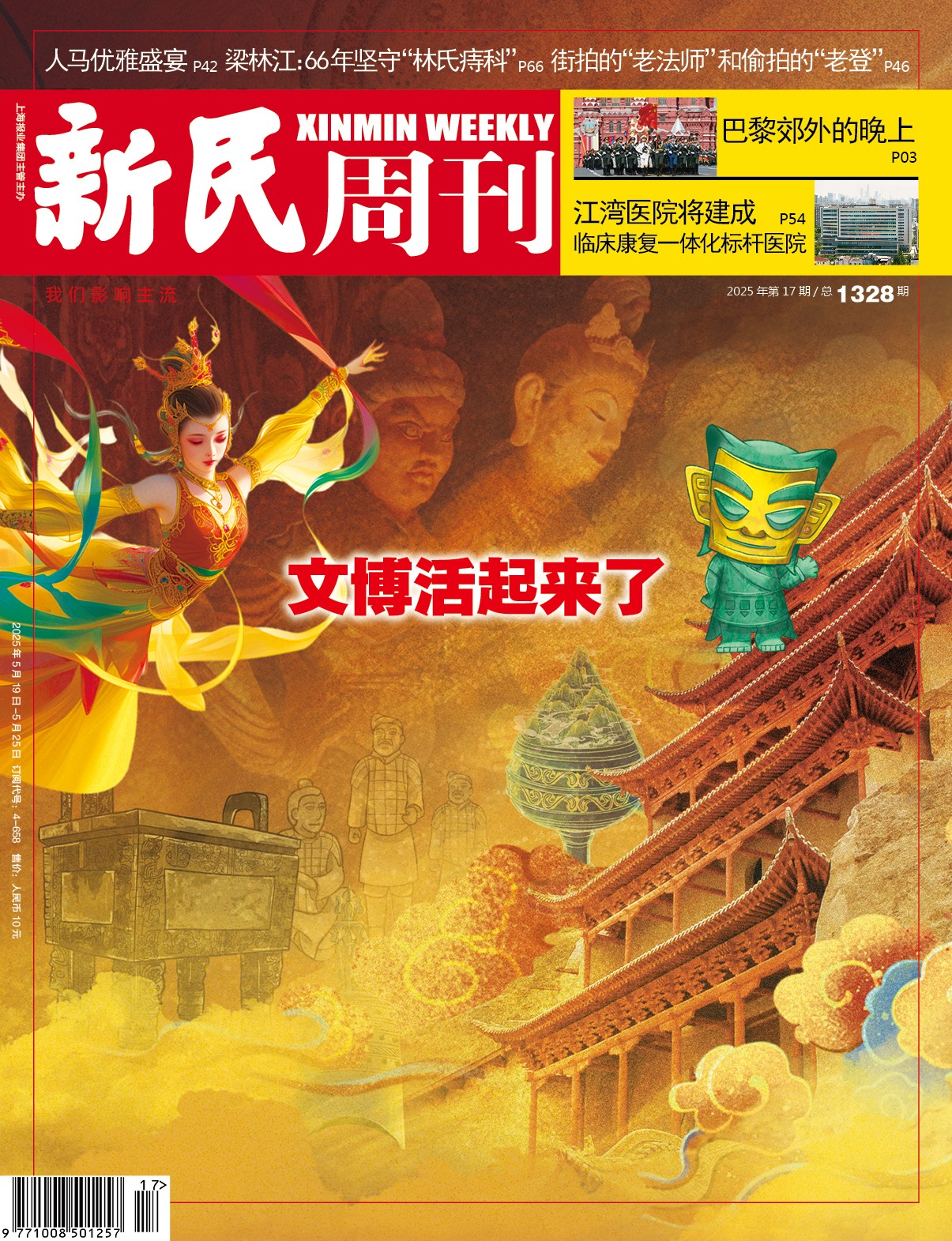

一鸣惊人的《国家宝藏》

《国家宝藏》第四季。

“看节目的时候就没停下过摘抄的笔!”“每次看到这些大气又浪漫的文案都会热泪盈眶!”

央视大型文博探索节目《国家宝藏》一经播出就引发了巨大的反响,在网络时代掀起了一场全民参与的“文化觉醒运动”,成功探索出一条传统文化现代性表达的可行路径,成为豆瓣2017年度最受关注的大陆网络综艺节目榜首,其“明星推介、情景演绎、专家点评”的环节设置也为后来诸多文博类节目提供了制作模板。

据故宫博物院原院长单霁翔回忆:“故宫决定与《国家宝藏》合作时,应邀的博物馆很多都打来电话询问,说故宫参加他们才参加。而在第二季筹备阶段,反倒有不少没被邀请的博物馆打来电话问我,追问什么时候能上节目。”

《国家宝藏》有别于过去的文化类综艺,其最创新之处,在于将博物馆的“文物陈列”转化为有故事有演绎的“文化剧场”,把过往的专家独白融入明星参与的“国宝守护人”之中,实现了文化符号的降维传播。

还记得第一期节目主角便是故宫博物院,它向观众展示的三件镇馆之宝分别是《千里江山图》、各种釉彩大瓶、石鼓,其中令人印象深刻的当属乾隆皇帝的各种釉彩大瓶。可以说,乾隆的“农家乐”审美,就是由这个节目传送万家知道,让全国人民津津乐道。

节目中道,乾隆一生把王羲之和黄公望视为偶像,非常喜欢二人的字画。当乾隆一心想要打造出集中国瓷器之大成的瓷瓶,却被大臣吐槽“一个瓶子十七种花色,有点过了吧……”,明星王凯演绎的乾隆表示:“就是要过!要是我爱豆王羲之、黄公望在世,他们一定能理解我的赤诚!”

乾隆有多爱两位偶像?

王羲之的《快雪时晴帖》,短短28个字的帖子上有七十多题记,几十枚收藏印章;黄公望的《富春山居图》,乾隆带着画作下江南,游到哪里就提笔写到哪里,讲究留白的山水画被写得密不透风。

在节目里,乾隆和偶像们有了隔空对话的机会,想不到却迎来了王羲之的灵魂拷问——

王羲之:“你把我字帖糟蹋成啥样了!你盖章就算了,还要题字!”

乾隆:“先生的字太高深了,我题一些简单的诗句,是为了让后世看得懂。”

接着是黄公望的灵魂补刀:

黄公望:“那真是麻烦你了,看来我的画太高深了,得题55处,后世才看得懂……”

乾隆:“因为我每次看您的画,都有新感觉!”

几句对白,令人捧腹。

当然,乾隆这样的汉子,对于自己的审美是非常自信的:“我就是要炫,我炫的是景德镇的匠人,我炫的是大清盛世,中国匠人创造出多少瓷器,如此融合怎么会不美?我不求天下人理解,只求让后人知道,鼎盛王朝就该海纳百川。”

的确,各种釉彩大瓶自上而下装饰的釉、彩达17层之多,集各种高温、低温釉、彩于一身,是中国古代制瓷工艺的顶峰。这样的瓷器的确只能诞生在国力昌盛和文化自信的朝代,乾隆有炫耀的资本。

而仅从这一个案例也能明白为什么这档综艺能够俘获观众的心。尽管请来了当下最红的明星,但演员永远只是配角,让观众留下深刻印象的,还是国宝和它背后的历史。它将厚重的历史文化通过以小见大的手法传递出来,寓教于乐,让社会大众领会中华文化博大精深的同时,也让文物“前世今生”中蕴藏的匠心精神打动人心,为整个社会作了一次历史普及课、爱国教育课。

文博综艺的升级换代

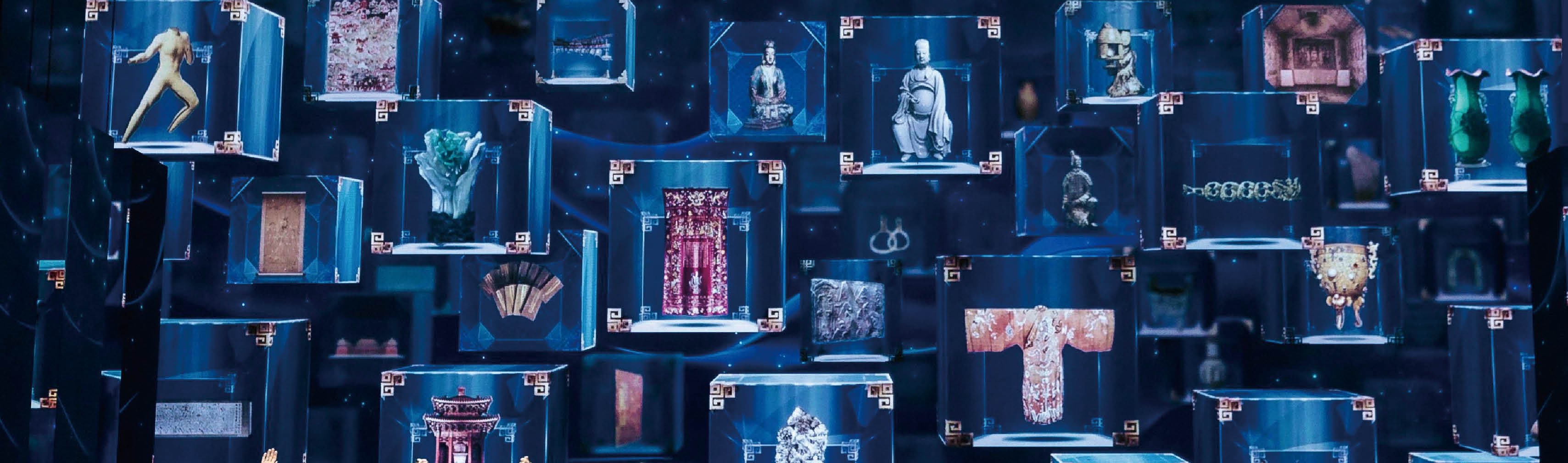

AI修复永乐宫壁画《朝元图》。

自2017年开播以来,《国家宝藏》系列凭借精心设计的舞台、重量级文物、当红实力派明星和适配度极高的剧本故事收割了无数粉丝。

在去年最新播出的第四季中,我们还能看到《国家宝藏》这一节目在过去几年中对社会产生的影响。第四季的先导片里,节目组回访了从播出之初那些与国宝结缘的人们。

敦煌研究院的李云鹤,一家三代仍在莫高窟担任文物修复师。如今,李云鹤的重孙也已经四岁。而三代人的接力,只为坚持最初的梦想——把榆林窟损坏的壁画都修好。

南京市岱山实验小学的博物馆课程则在许多年轻教师的助力下,融合进艺术、手工、数字化技术等新内容,让这门独特的兴趣课更加生机勃勃。

湖北省曾侯乙编钟乐团从二十多人的小队伍,几年来已变成两三百人的大团队。编钟音乐从课堂走向实践,更多的人爱上了传统音乐,想要加入编钟的守护队伍。

…………

《国家宝藏》的成功是在保持文化基因纯正性的前提下,通过技术、叙事与传播策略的创新,让传统文化拥有了现代性表达。一枝独秀不是春,《国家宝藏》开了个好头,而榜样的力量是无穷的,近几年,文博综艺不断推陈出新,升级换代,吸引着观众的目光。

比如《如果国宝会说话》,通过每集5分钟的时间讲述一件文物,介绍国宝背后的中国精神、中国审美和中国价值观,带领观众读懂中华文化;《典籍里的中国》,围绕《尚书》《周易》《楚辞》《论语》等华夏经典古籍,运用沉浸式的叙事空间,展现古今对话,讲述了典籍背后的家国情怀,让久远的古籍在当代焕发新生;《闪耀吧!中华文明》,深入三星堆、秦始皇帝陵、南海Ⅰ号、殷墟、敦煌等考古现场,对话各大博物馆馆长、一线考古队队长、资深文博考古专家等。

文博节目创作难点多,既有大量外景拍摄,还需兼顾文物安全。每座博物馆都有着大量可供拍摄的素材,创作团队必须在遵守规定的前提下,筛选出兼具专业性和趣味性的内容,并尽可能地通过技术手段和镜头设计,将其中蕴含的文化属性展现给观众。另据公开资料显示,95后是文博节目的观看主力军。其中超六成年轻网友认为,文博节目弘扬传统文化,兼具知识性与趣味性,让观众有获得感,亦是年轻人学习传统文化和历史的窗口。

不可否认的是,博物馆和文物故事已经凭借自身魅力成为电视内容制作的常客。而内容创作者也不吝将最先进的技术应用到此类节目中,通过从实到虚的视觉化呈现,使传统文化以影像奇观的再现,增加观赏性。比如《2024中国·AI盛典》中,基于自研大模型以及生成式AI技术,实现了山西芮城永乐宫《朝元图》壁画的修复,让文物经岁月的打磨后重现昔日光彩,拯救了那些传奇故事的历史记忆;《中国考古大会》采用“AI+VR”裸眼3D技术,将整个演播室打造成裸眼3D的考古现场,实现了空间的无限延伸。

还有从形式上进行创新的节目,大胆尝试跨界的《舞千年》,以“文化+剧情+舞蹈”的多元形态,借助舞蹈讲述中国故事;《国乐大典》则糅合戏曲、舞蹈、吟唱、吟诵、话剧、诗赋等多种文化元素进行全新改编,诠释中国民乐的经典曲目;《最美中国戏》将户外园林真人秀和戏曲实景创演相结合,让戏曲变得年轻化。

文博综艺不断升级换代的当下,节目不仅挖掘介绍了中华民族的文化瑰宝,更增强了国人的文化自信。当然,文博类综艺井喷的同时,也难免有模仿和同质化的现象,流水线制作的内容,不仅带来节目的空心化,也让观众感到审美疲劳。而太过强调明星和新技术,则会让节目定位产生偏差。这些现象也需要从业者引起重视,做出改变。

文保理念深入人心

河南卫视“元宵奇妙夜”。

“江山留胜迹,我辈复登临。”文博综艺热播,开拓观众眼界的同时,也拉动着地方的文旅增长。

如取材自河南博物院文物的“唐宫小姐姐”的《唐宫夜宴》在网络爆红出圈后,圆润讨喜的“唐宫少女”为河南带来了海量关注,同系列的《元宵奇妙夜》《端午奇妙游》《中秋奇妙游》《重阳奇妙游》连续走红,更让河南热度不减。河南以文化元素吸引了众多游客,许多游客“为了一个馆,奔赴一座城”,官方数据显示,2024年,河南全年接待游客10.65亿人次,同比增长6.8%,实现旅游收入1.03万亿元,同比增长7.2%,旅游人次、收入取得新突破。

文博综艺还实现了艺术与商业的完美互动,催生了崭新的文博IP衍生品。以明孝端皇后凤冠为灵感设计的原创凤冠冰箱贴,销量突破百万件,是大家最想拥有的文创产品之一。而冰箱贴爆款的出现,也带动了部分消费者对文物原型的热情,甚至进一步去了解明清部分的历史。此外,优质综艺节目还是中国文化走向世界的一张名片,通过IP输出、海外合作以及国际播出等途径,展示我国传统文化和传递社会价值。

随着文博综艺的不断更新,国人对于“文物保护”认识理念也在不断变化。文博领域的资深专家单霁翔就表示,中国已经从“文物保护”走向“文化遗产保护”。过去古董文玩重视物质要素,文物保护重视文化要素,而现在的文化遗产更重视精神要素;过去文物保护的往往是静态的古遗址、古墓葬、石窟寺庙,但是文化遗产保护强调要保护活态,如传统村落、江南水乡.......“这不仅是一个保护和认识不断深化的过程,更是保护主体不断扩大的过程——文化遗产不是政府和文物部门专利,更应该是亿万民众共同的事业。”

相信未来随着更多文博综艺的涌现,社会公众会对文化遗产保护有新的认识、新的思考。记者|周洁

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。