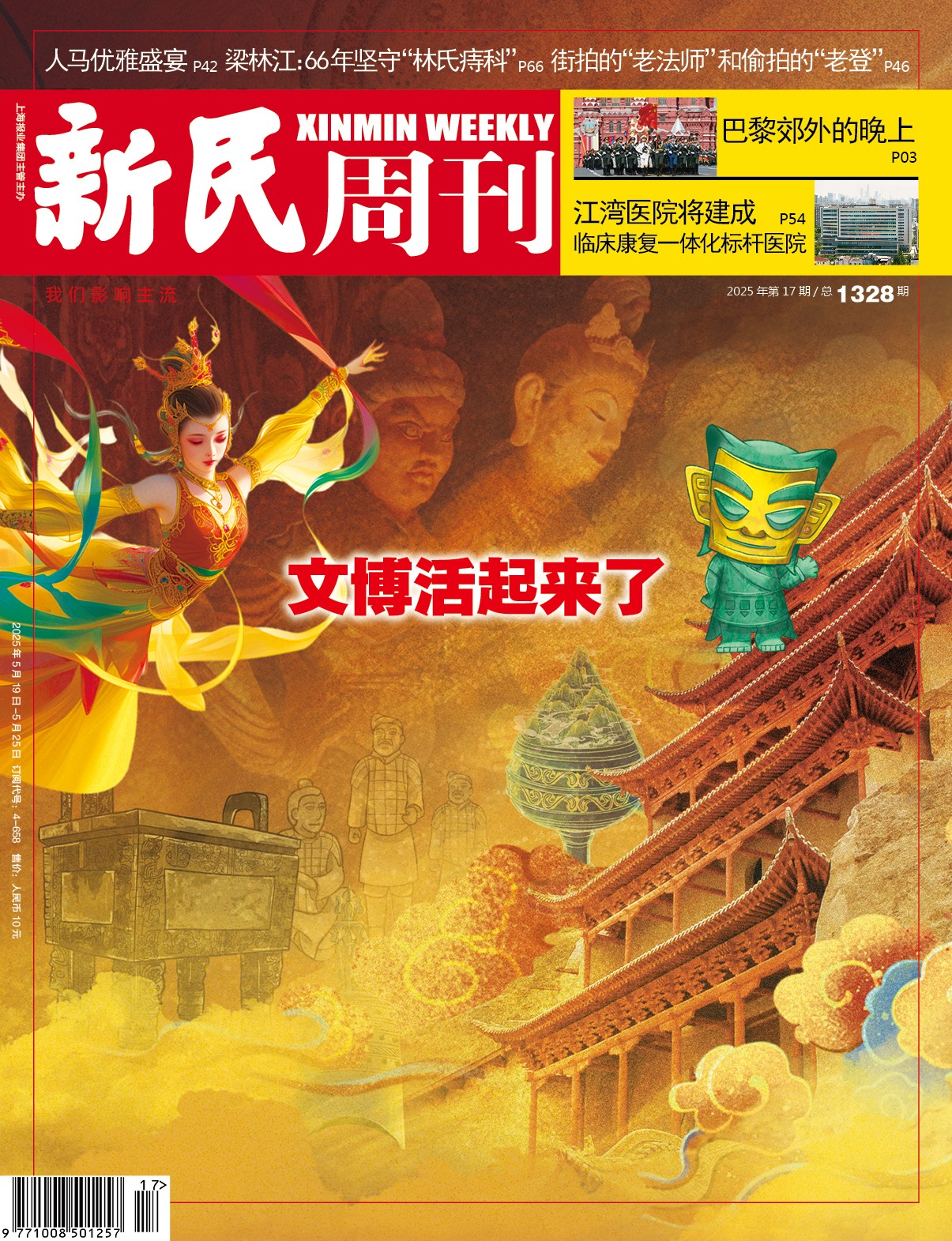

博物馆里的黑科技

近年来,每逢节假日,游客最多的地方之一,一定是博物馆。从明星到素人,都爱去博物馆感受国宝重器的审美熏陶。博物馆里的每件藏品,都在诉说着无声的故事。每种图案、每个纹样,都见证着上千年的历史。

如果没有贾湖骨笛,我们不会知道9000年前,一只白鹤死去,翅骨被做成七声音阶的笛子;如果没有西周祭器何尊,我们不会看到早在3000年前,祖先就在我们脚下的这片神奇土地写下了:宅兹中国。

从虚拟导览、场景还原到互动体验等各个方面,通过虚拟现实、裸眼3D、数字图形技术、人工智能生成等手段,“文博+科技”的融合展览,正在为博物馆的展陈叙事带来更多可能性。当传统文化以更生动、更贴近现代生活的方式走进公众视野,观众得以沉浸式感受传统文化的独特魅力。

以科技书写江南新韵

“山水江南”数字展。

“中国古代艺术臻品系列数字展”首展——《山水江南》自去年6月26日起向公众开放以来,一直颇受欢迎。这个数字展馆位于上海博物馆东馆二楼,是一个没有实物展品陈列的数字化体验空间。

《山水江南》沉浸式数字艺术展结合中国古典绘画研究的最新成果——通过对馆藏重点绘画类文物进行深入浅出解读和丰润灵动诠释,与上博东馆中国历代绘画馆常设展陈互为补充,交相辉映。

上海广播电视台旗下的幻维数码团队,历时四年,依据历朝遗存的肖像画和典籍,制作了16位中国画史上最具影响力的南派山水画大师数字人形象。从数百幅书画馆藏中,选取了董源、巨然等12位山水画大师的15幅作品。

在将近18分钟的光影沉浸体验中,观众跟随着“数字人董其昌”的视角,以魏晋南北朝至唐、五代的山水画论与诗为起点,开启一次从五代至清代的五朝江南文人画之旅,让观众在光影交织间,品味江南山水的韵律与风情,感悟中国山水江南的人文精神。工作人员告知,展厅内几乎所有细节元素都有据可查。视频里的房子、石头、小舟以及人物等元素都是来自宋代绘画作品。

音乐是《山水江南》的点睛之笔。设计者根据不同朝代、不同特色,依次以古琴、笛箫、编钟、丝竹及近现代民乐为各朝代不同的气质定调,并结合诗歌、吟唱及自然拟声等音效,呈现每个朝代的不同面貌。

此外,《山水江南》的交互性还很强。屏幕里山水作品绵延展开,地面上时而群鱼戏水、荷花摇曳,时而落英缤纷、溪水潺潺。抓小鱼、追落花,观众仿佛成为画中之人,置身于山水之间。

“这些交互的延展性,可以让观众更接近画家作画时候的处境和环境,真正能够进入山水之间,来触摸文人之心。”《山水江南》数字展项目主策划范祎雯说。

无独有偶,当全国87%的博物馆还在用玻璃展柜讲故事时,辽宁博物馆用2000平方米打造了一个沉浸式数字展厅,将中式美学和现代科技结合,让人们体验了一把穿越千年的唐宋风华。

当你进入簪花仕女图时,在沉浸式全息剧场里,只需用指尖轻扫墙面,AI算法加红外成像会让唐代贵妇的云鬓随动作散开重组;270度的环影投幕加空间定位系统,不仅构建了大唐宫廷场景,还实现了移步换景,再加上AI的加持,可以体感捕捉,复现唐代妆容体验,并且可以手势识别激活文物解读;在青铜器展区,则利用全息投影将玉器3D悬浮影像呈现,全息沙盘骤然升起,长安城108坊市就在你脚下发光。更让人震撼的是,数字沉浸厅的360度环幕,如暴雨般倾泻而下的唐诗宋词,苏轼的墨迹在虚空中游走,李清照的愁绪化作星河,AR、裸眼3D、全息投影……这些设计不再是科技的简单堆砌,而是用数字语法重构了格物致知的东方美学。当我们在评论区写下“欲买桂花同载酒”,博物馆的AI导览员已在云端生成专属的宋词回复,这或许就是文化传承最浪漫的形态吧!

大空间沉浸式体验风靡全球

“消失的法老”沉浸式体验。

随着虚拟现实技术的进步,大空间沉浸式虚拟现实体验也在文博领域兴起,文博数字展览正在迈进新阶段。

《消失的法老》自2023年5月首次登陆上海以来,在11个月内吸引了超过10万名观众到场体验,是商业运营较为成功的沉浸式数字展览。2024年7月,《消失的法老——胡夫金字塔沉浸式探索体验》重返上海,吸引不少年轻人打卡体验。在这个1000平方米的空间里,可容纳100位观众同时体验,这里也是全球观众接待能力最强的《消失的法老》展厅。

展厅里,观众穿戴专属VR 头显设备,在无实物的空间里前行探索。而在虚拟世界里,观众正在导游的带领下了解胡夫金字塔的内部构造和历史脉络,探索从未向公众开放的神秘区域,还可以体验攀登金字塔顶部俯瞰吉萨高原全景的刺激感。

“奇妙”“震撼”“真实”是很多体验者给出的评价。“它真正地打破了时间和空间限制,跨越了历史和地理所没有办法企及的区域,让人感受到了文物展示的全新体验。”一位观众如是说。

最近几年,河南文博屡屡出圈。2021年《唐宫夜宴》在河南卫视春晚亮相以后,一夜爆红,现在已经成为河南广电的超级大IP。2025年伊始,《唐宫夜宴》XR大空间沉浸展在河南博物院揭开神秘面纱。“看哭了!不敢信馆藏珍宝竟然‘活’了!”“好神奇!像在玩真人穿越游戏!”“太美啦!盛唐的壮丽只有在这里才能感受到!”

诚如观众所言,与其说这是一场展览,不如说这更像一场大型实景真人游戏。剧情设置的主线任务里,观众的身份是一个文物修复实习生,要和唐小妹一起寻找一件失落的宝物。

河南文博《唐宫夜宴》。

据称《唐宫夜宴》XR沉浸展的头显设备每台近万元,极度逼真的场景以及高密度的像素设置,让人们在戴上眼镜的那一刻,就能感受到洛阳真切的风华正茂!

40分钟的剧情中,我们能欣赏唐代洛阳城南市酒肆、洛河水岸、应天门等10个场景的超100个古建景观,每一个场景都精准复原了当时的城市布局和建筑风格。

随着场景切换,人们来到了唐代乐师安金藏的大宅、乘坐“电梯”下到了修建大佛的密室,又坐上了大船畅游洛河、看洛城夜景被灯火点亮,还在飞毯上以高空视角,俯瞰胡姬跳舞,赏乐班吹奏弹唱,好不快活。

当然,最激动的要数在城门上,见证李白和杜甫那次“伟大的相遇”,零距离和大诗人把酒言欢,这种交互体验,无疑是任何3D电影和游戏都给不了的。

展览中还有不少来自河南博物院的文物,凤首箜篌、武则天金简、李白《上阳台帖》、胡腾舞俑……众多珍贵文物通过数字影像的方式与观众见面,并融入在整个游览的动线之中,与情节巧妙结合。很多看过展的观众都表示太有意思了,想“二刷”,更有人表示,需要到博物馆里再仔细看看其中的文物……

博物馆解锁考古秘籍

与重视文物,以收藏为导向的传统博物馆相比,如今的现代博物馆正在借助数字技术,转向以“教育”和“互动体验”为导向的展陈趋势。如何将传统的文物展示转变为多元的互动体验,沉浸式数字体验展正在成为文博行业新的探索方向。

在上海博物馆东馆“古代文明探索宫” 的田野考古模拟现场,体验者可以在“完美地层墙”上寻找不同时代的文物遗存,在“模拟遗迹”体验考古现场发掘、文物研究。

地层,作为历史的载体,静静地向我们诉说着地球的沧桑变迁。随着它的脉络,人们可以一步步探寻地球深层的秘密。在工作人员的带领下,体验者第一次直观地感受到了考古学专业术语“地层墙”。

在文物“检查室”和文物“手术室”,小朋友们化身小小修复师,通过体验各种模拟文物检测设备,了解文物保护修复的常见检测技术。在水下考古区,利用人机交互技术的无人艇探测设备也吸引了不少孩子驻足观赏,他们控制无人艇在“水面”上自由航行,体验水下探测的奥秘。

在这里,他们可以修复花瓶,可以在显微镜下观察,充满实践性和趣味性的考古体验跟传统博物馆里对着文物“只可远观、不可亵玩”的模式完全不可同日而语。

作为首都北京重要的考古文博打卡地之一,中国考古博物馆在这个五一假期,不仅特别推出“2024年度全国十大考古新发现”系列活动,把最新的考古成果向观众普及,还上新了一大波文物,推出“考古与中华文明溯源展”。展厅内用动画演示商代车马组成构件和使用场景,数字技术重现1万年前人们的定居生活场景,裸眼3D呈现3000多年前的殷墟妇好墓出土文物,在贾湖遗址出土的骨笛展柜前,一曲悠扬笛音飘然而来。展柜旁的声音体验装置,为观众带来了来自新石器时代的声音,它播放的《梁祝》《小白菜》《沂蒙山小调》等经典乐曲,都是由一支保存完好的贾湖骨笛吹奏录制的。

事实上,用科技手段“复活”沉睡文物,在博物馆里考古正在成为一种新形态。在这里,公众不仅可以学习到地层学、类型学等专业知识,还能深入了解墓葬、建筑遗址等考古现场的实际情况。特别是在高科技的加持之下,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”正在成为现实。记者|陈冰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。