一城多站,意义何在?

近日,有个话题在互联网上挺火的——全国“高铁之城”争夺日益进入白热化。

来看看怎么回事,文章说——在南昌,昌九高铁加快建设进度,2023年底,南昌东站和南昌南站投入运营,南昌进入主城区“一城四站”时代;在南京,南京北站已于去年9月开工,目前桩基施工基本完成,“一城五站”的“米”字形高铁网即将补齐;在合肥,合肥西站西侧站房已全面进入装饰装修施工阶段,作为合肥市三大客站枢纽之一,新合肥西站建成后,将填补城市西片区大型铁路枢纽空白;杭州不甘示弱,眼下钱塘站站房及相关工程加快建设,它将与杭州站、杭州东站、杭州西站、杭州南站和机场站一起,形成“一轴两翼六客站”的枢纽网络……

如此看来,除了北上广等一线城市外,越来越多的城市迈入超大城市,进而拥有了多座高铁站,“高铁之城”的竞争确实激烈,而“一城多站”的意义又何在?

一城多站,既是传承,也是需要

一个城市设置多座火车站,并不是高铁时代才有的现象。早在100多年前,铁路刚进入中国的时候,许多城市就拥有不止一座火车站。一般来说,有多条铁路汇集的枢纽城市,就会拥有多座火车站。尤其在铁路发展之初,在城市的不同方位建造多座火车站,是人们兼顾技术、经费、效率、换乘诸方面因素做出的最优选择。

比如,有四条铁路从东南西北四个方向汇集到一座城市,那么人们便会在这座城市的东南西北各建一座火车站。这在技术上最简单,不需要额外的交叉和接驳;同时,能尽量避开人口稠密区域,征地拆迁的范围较小,不仅可以节省建设费用,对城市的干扰也最小。而不便之处就是,换乘有点折腾,一旦搞错出行方向就会去错火车站。

以上世纪二三十年代的北京来说。古城西南有正阳门西站,东南有正阳门东站,西北有西直门站。假如人们从武汉乘京汉铁路列车去北京,就在正阳门西火车站下车;从上海、南京经津浦铁路去北京,就在正阳门东火车站下车;从张家口乘京张铁路列车来北京,就在西直门火车站下车。以此类推,从北京分别去以上地区,也要到对应的火车站乘车。

南京同样如此。从上海乘沪宁铁路来南京,就在下关火车站下车;从天津乘津浦铁路列车来南京,就在浦口站下车;从芜湖乘江南铁路来南京,就在城南的中华门站下车。

杭州铁路东站

在杭州,铁路穿城而过,火车站又设在城内,所以被老百姓亲切地称为“城站”。从上海来的火车,停靠在城站;钱塘江大桥没造好之前,从江西经浙赣铁路来杭州的旅客,只能在钱塘江南岸的江边站下车,摆渡到杭州城。1937年钱塘江大桥建好之后,“城站”才成为沪杭线、浙赣线的终点站。

进入新时代,多座高铁站,仿佛成了大型枢纽城市的标配。一城多站,是铁路发展的历史传承,也是现实需求。城市规模扩大了,铁路网络更密了,动车组速度更快了,但人们设置火车站的游戏规则没变,铁路干线往哪个方向去,那就在城市的这个方位建这个方向的火车站。

想用一座火车站解决所有问题,100年前不可能,现在更不可能了。这些超级城市,往往拥有上千平方公里的面积,人口达数千万,强行设置一座高铁总站,反而会造成城市的割裂和拥堵。

设置多座高铁站,可分散客流压力,避免单一站点客流拥堵积压,方便人们按照不同去向规划行程;另外,人们也希望通过高铁站点的合理布局,引导城市多中心发展。

作为全国铁路网的核心,北京拥有多条铁路干线,设立了多座火车站。如北京丰台站,主要承接来自京广高铁和一些普速铁路客流,疏解了北京南站、北京站、北京西站的客流压力,还为北京城南的发展提供了新动力。今天,要乘高铁去张家口,依然要去西直门,只不过西直门站已改为北京北站;乘高铁去东北,要去北京朝阳站;乘高铁去南京、上海,要到北京南站。

南京,是孙中山寄予厚望的城市。1919年,孙中山在《实业计划》中提出希望将浦口作为一个铁路枢纽,是长江以北一切铁路的大终点。还设想在南京与浦口之间筑一穿越长江的隧道,铺以铁路,使南北铁路交通得以贯通。如今,孙中山的理想已变成现实,作为“八纵八横”铁路干线中沿江通道与京沪通道的交汇点,南京已成为华东地区重要的铁路枢纽。

孙中山设想的浦口站,如今正在紧锣密鼓建设中,建成后将拥有一个新站名——南京北站,沪渝蓉高铁、宁淮城际高铁、宁滁蚌城际高铁将在这里交汇。南京站主要承接沪宁城际和京沪普速铁路客流,南京南站主要承接京沪高铁、沪汉蓉高铁、宁杭高铁、宁安高铁、沪宁沿江高铁等线路客流。未来的南京,将是一个三站联动的格局,南京北站、南京站和南京南站三站之间通过铁路线相连接,必要时可以互相调剂客流。

杭州作为长江三角洲南翼的核心城市,如今也有多条高铁汇集,除了古老的“城站”(杭州站),还拥有杭州东站、杭州西站、杭州南站等高铁站。以位于钱塘江南岸的杭州南站为例,其是杭州城南的门户枢纽,既有高铁,也有普速列车。目前杭州南站周边也在悄然变化,经济也在向枢纽新城经济转型,高端商务、新型消费、数智交通等产业正围绕杭州南站兴起。

高铁站和城市发展同频共振

一段往事。历史地理学家侯仁之第一次来北京的时候,还是一个20岁的青年学生,当他走出火车站的时候,巍峨的正阳门、浑厚的城墙和壮丽的火车站站房蓦然出现在他眼前,那一刻的惊魄销魂永生难忘。今天,当我们去乘坐高铁,巍峨壮丽的高铁站蓦然出现在眼前的时候,同样会产生一种震慑人心的美感。

当然,不仅是心灵震撼,在北京和南京,铁路还曾深度介入城市交通。在北京历史上,曾建有一条12公里长、绕着古城墙的环城铁路,1916年建成,1971年拆除,半个多世纪时间,环城铁路既运货又运客,曾经辉煌一时,起到了地铁的作用,后来因铁路和城市街道的平交道过多,严重干扰了城市生活,上世纪70年代就拆除了,在这条环城铁路的基础上,建了地铁2号线,至今仍在运行。

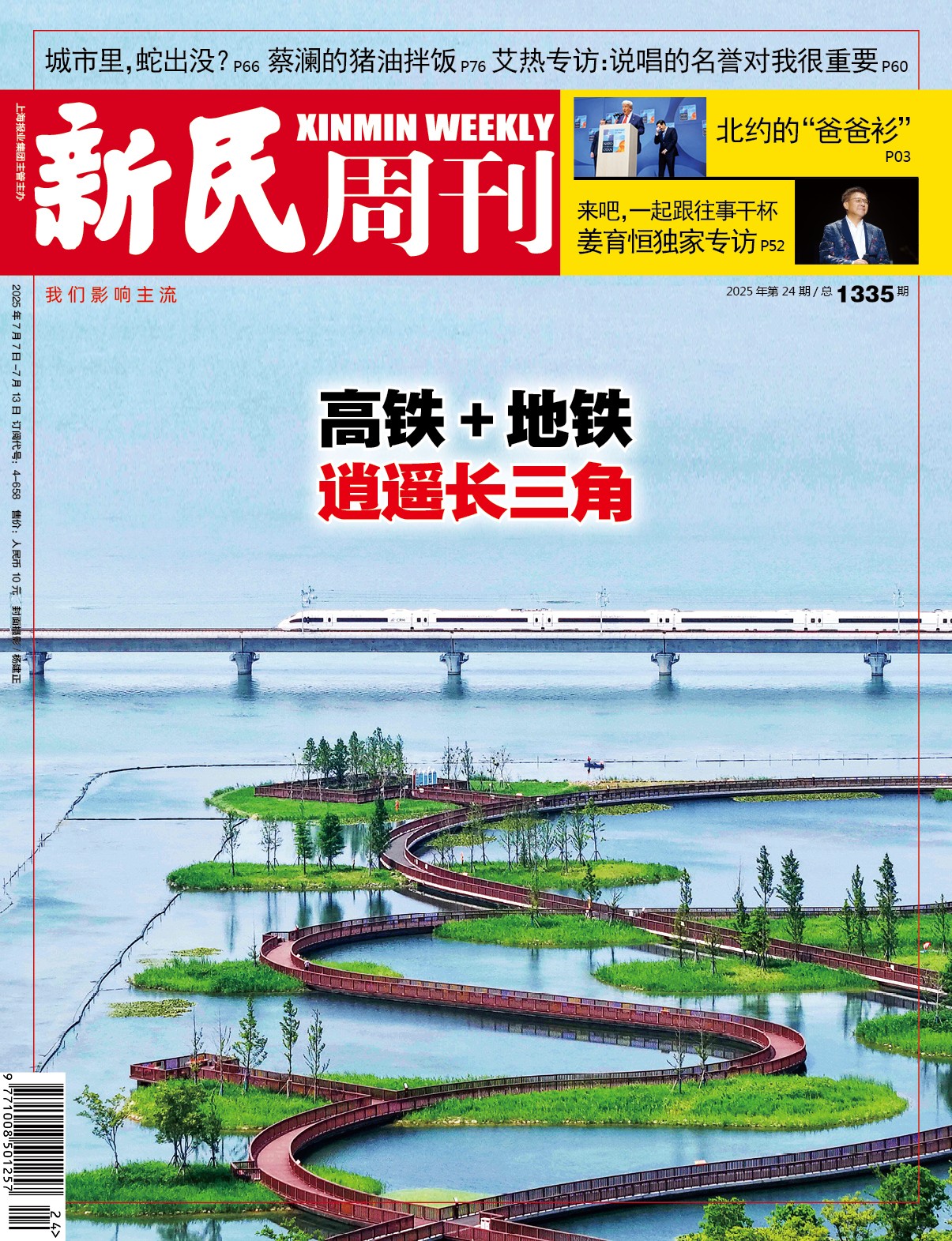

南京南站旁的铁路高架桥,高铁列车在行驶。

纵贯南京市区的宁省铁路,比北京的环线铁路更早。沪宁铁路通车后,从下关往城内,尤其是通往城南繁华地段,只有一条崎岖不平的江宁马路,交通极为不便,于是人们决定修一条铁路,承担市内交通的功能。1909年宁省铁路建成通车,从下关一路向南,经鼓楼一直到白下路一带,上世纪30年代又向南一直延伸到中华门,其线路轨迹,与后来的南京地铁1号线惊人相似。这条市内铁路也运行了半个世纪,后来也因为平交道过多而拆除。

随着时间的推移和人们认识的进步,高铁站功能也经历了从单一交通运输功能到“城站融合”的演进。

比如说2022年开通运营的杭州西站,运用“云谷”设计,将自然光线直接引入地下,让人们在享受现代交通便捷的同时,还充分体验到大自然的气息。车站设置了上盖商业区,旅客可就近进行一系列商务活动,直到开车前数分钟再踏上高铁车厢。

在车站与城市空间一体化方面,北京、南京、杭州等地都进行了有益尝试,高铁、地铁、公交垂直换乘,力争较短时间内实现不同交通方式之间的换乘。

高铁站还促进了城市经济结构的优化。比如说南京南站,建设的时候契合了南京市“南京向南”战略,定位为金融商务中心、区域总部集聚地,南京众多的高校和科研机构,为这个战略提供了丰富的人才,周边完善的配套设施,也为人才提供了舒适的生活条件,加上优越的区位优势,连接着京沪、沪汉蓉、宁杭等8条高等级高铁线路,也是3条地铁的交汇点,1小时可达长三角主要城市,经过十几年发展,周边已形成了700余家高新企业集群。

正在建设中的北京城市副中心站,在城站融合方面比较有特色,主要体现在对立体空间的运用。地面建筑为写字楼等商业设施,地下分为三层,B1层为进站厅,B2层为候车厅与出站大厅,B3层为站台与轨道层,另设有B0.5层东西公交车场站和B1.5层社会车辆停车场,车站没有在地表上与城市抢面积,地下独有乾坤,车站和城市完全融合于无形。与杭州西站一样,该站运用新型科技透光材料,将大自然光线引入地下30多米的站台。

可以说,高铁站的功能已从“交通节点”向“城市引擎”发展,通过功能复合、技术创新与区域协同,不断重塑城市空间与经济格局。

北京城市副中心站效果图。

铁路改变生活

近年来,高铁发展突飞猛进,成为越来越多人们选择的交通工具,在新闻中的曝光率也更高了。高铁单位能耗分别只有公路的八分之一,航空的十六分之一,电气化铁路通过接触网取电运行,是一种绿色运输方式,尤其进入高铁时代,这种先进高效的运输方式大规模运用,在人类历史上绝无仅有。截至2024年底,中国铁路营业里程已达到16.2万公里,其中高铁运营里程达到4.8万公里,铁路电气化率已达75%。孙中山当年提出的中国建一个总里程为10万英里(约合16万公里)铁路网的理想早已变成现实。

高铁站更多的是给人们的生活带来实质性的变化,北京南站、南京南站、杭州东站,都是客流量排在全国前列的高铁车站,每天发送、到达五六十万旅客。350公里的时速,体现出强大的时空压缩能力,足以重构经济和文化,改变历史。

高铁网络促进了人流、物流、资金流、信息流和技术流的加速流动。高铁速度提升、班次加密、公交化开行,扮演了通勤车的角色,人们在一座城市居住,在另一座城市工作,上演一幕幕“双城记”。

高铁极速到达的特性,还改变了人们旅游休闲的方式,“快旅漫游”成为新时尚。

高铁迅猛发展,还极大地释放了既有铁路线的运输能力,使这部分腾出的运力,可以用来跑货运,其大运量、高速度、长距离的特点,缩短了时空距离,极大提升物流效率,为全国统一大市场注入强劲动能。

近年来,中国实行一系列免签政策后,国外博主纷至沓来,其中许多博主以在中国乘坐高铁的体验为题材,记录他们在中国的旅行经历,高铁站、动车组,仿佛成了引领时代风尚的标志,高铁成为“中国名片”,更是成为国家科技硬实力和文化软实力的象征。撰稿|刘建春 记者|应琛(刘建春,上海铁道报记者,《火车老站地图》一书作者)

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。