老站新颜,街区新概念

上海市闵行区的莘庄镇和普陀区的真如镇,分别位于城市的西南部和西北部,两个区域都是历史悠久、烟火气浓的老社区,也是城市发展后转身成为城市副中心的区域。

近年来,随着铁路莘庄站的正式开通,以及上海西站成为长三角铁路客运的重要一环,莘庄镇和真如镇分别拿出了基于TOD模式的城市更新方案,将火车站、地铁站和社区统筹规划,让过去割裂的环境和功能,融合为适合人们停留、消费、消遣的新型公共空间。

所谓TOD(transit-oriented development)模式,指的是以公共交通为导向的开发模式,其特点在于围绕着公共交通,将街区建设成集工作、商业、文化、教育、居住等为一身的“混合用途”空间。

在日本的不少城市中,TOD模式的应用已经相当成熟,游客们会发现,火车站、地铁站周边,既是区域中心又是商业中心,也许还是剧院、影院、游乐设施集中的休闲娱乐中心。这些依托于公共交通的城市副中心聚拢了人气,也带动了消费。

如今在上海莘庄站和上海西站的周边,商业综合体或者综合社区已经初见雏形,两座老车站的焕新,也唤醒了街区的活力。

“大平台”包罗万象,莘庄将现“天空之城”

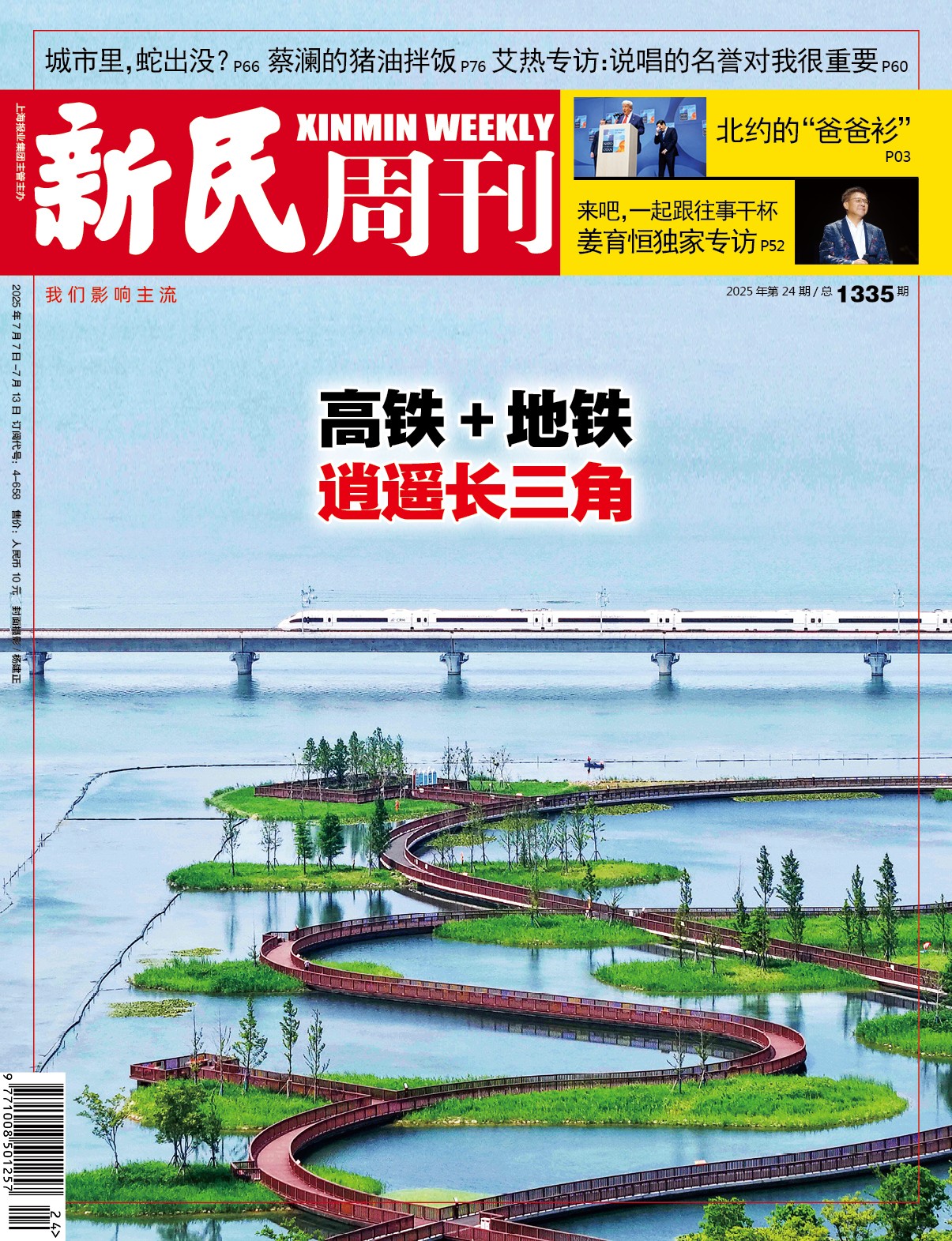

2025年6月的一个工作日,记者从上海市中心搭乘地铁1号线,由莘庄站下车,只为体验地铁无缝连接火车站的感受。从地铁闸机走出就看到铁路莘庄站的候车楼——一幢体量不大却优雅的银白色建筑。从地铁口到莘庄站入口仅仅百余米,乘客目前需要经过一段略显简陋的天桥,周边还有很多设施正在施工。

但不久后,这里将被改造为交通广场,作为各类交通工具的综合换乘空间,地铁上盖项目将联通地铁、火车站和商业体,成为上海南部崭新的“天空之城”。

铁路莘庄站虽然今年才开通运营,但它实际上有一百多年的历史。1908年沪杭铁路通车,设莘庄站,原本偏远的莘庄镇融入了长三角交通网络。解放战争时期,莘庄站作为重要交通枢纽,承担着运送解放军人员和物资的重要任务。

上世纪90年代以后,老莘庄火车站逐渐被时代淘汰,最终停止运营。直到金山铁路启动线路改造,莘庄站同步开始重建。莘庄站今年1月正式运营后,在对外交通方面,从莘庄综合交通枢纽出发,依托金山铁路可以抵达杭州湾北岸区域;依托沪杭、沪苏湖铁路,可以快速抵达上海松江、苏州南、杭州西、芜湖等方向。

莘庄镇近二十年的兴旺,还和地铁的发展紧密相关。1997年,地铁1号线向南延伸至莘庄,吸引不少上海市区居民、新上海人在莘庄置业安家,莘庄成为“主城副中心”。2003年莘庄站通行上海地铁5号线,让这里成为上海南部真正的交通枢纽。

便利的交通和人口的迅速增加,让热闹的莘庄有了自己的烦恼。最突出的矛盾是,早期以居住功能为主导的规划定位和高强度开发,一方面造成轨道交通高峰期过度拥挤的“潮汐”问题,日益增长的交通需求量将地区周边交通规划不足的问题充分暴露,交通拥堵、车辆混行、随意停放,整个莘庄地铁站及周边急需改造、能级提升。同时,虽然人口密度高,但莘庄区域商业、商务、休闲服务等设施缺乏,城市面貌和功能都亟待改善。

在这样的大背景下,一个名为TODTOWN天荟的轨道上盖综合开发项目规划出炉,项目由新鸿基地产、上海城开和闵行城投联合打造,汇集住宅、商场、酒店、公寓式办公、商务办公楼、交通枢纽以及公共艺术空间,是内地首个在既有铁路、地铁运营线上同时开发建设的TOD项目。

上海莘天置业有限公司设计总监陆晓伟指着莘庄地铁站绿色的屋顶告诉《新民周刊》记者,改造之后,“大平台”将覆盖地铁站的顶部,距离地面14.55米,将地铁站、火车站以及新建的商务、住宅社区连接在一起,贯通原本被轨道割裂的南北空间。“大平台”的地面层,还建有地面公交枢纽,二十余条公交线路将在这里始发。

左图:莘庄站。右图:莘庄地铁上盖综合开发项目。(概念图)

“综合体试图探索一种全新的‘上盖生活方式’,在上盖大平台上分区布置多样功能,通过室外广场、中央花园、室内中庭的交错设置进行串联,促使职、居、游等不同行为围绕轨道这一交通方式展开,并带来便捷性与丰富度上的巨大跃升。” 陆晓伟介绍说。

目前,莘庄TOD上盖项目一期住宅和二期商办已经完成,商场部分“天荟广场”南区今年底试营业,交通枢纽功能将在2028年全面建成启用。同时,地铁南广场的仲盛商场也即将启动升级,年内将以“都市绿洲,立体公园”的新面貌错位亮相。届时莘庄南广场都市商业及生活氛围将迎来品质上的整体提升。

与一张白纸上造房子不同,TODTOWN天荟项目最大的难点是需要在正常运营的地铁站上建造上盖平台,这样的施工在全国也是首例,涉及多个单位、部门的协作。此外,项目还牵涉到很多 “土地边角料”的集约利用,如何合理使用和协调不同主体,也充满挑战。

莘庄镇聚焦功能性的公共科技服务平台建设,着力打造“三中心”产业生态平台——分工业数字化创新中心、集成电路联合测试中心和中国软件评测中心长三角分中心。莘庄TOD上盖项目将明显改变莘庄镇的城市面貌,助力闵行成为长三角一体化战略中的重要组成部分。

一站四轨交枢纽,将变人气中心

上海西站南广场。

2025年5月,“真如之心-上海西站及周边区域城市设计国际方案征集最终方案评审会”举行。现场,4支顶尖团队分别以“新真如-年轻力荟客厅”“烟火淬真如、无界链古今”“真如新都心”和“真如桃花环”为题,通过多元视角提交了兼具前瞻性与落地性的方案。

此次国际征集聚焦的“上海西站”板块,是普陀域内最为重要的交通枢纽和资源。方案征集以“站城共生、文脉新生、生态赋能”为核心,聚焦TOD综合开发、公共空间提质、产业生态焕新开展设计,精准呼应普陀发展战略。

提起上海西站以及铜川路一带,上海人会立即想起当年著名的铜川路水产市场,以及曾经是华东地区最大水果批发市场的一大片区域。两个大市场周边还有仓库、棚户、城中村。

上海西站建于20世纪初,初名真如站,1989年1月改名为上海西站。上海西站一度是上海地区继上海站后第二繁忙的铁路客运车站。2006年7月,上海西站停办客运业务,仅保留为铁路职工通勤的列车乘降、货运及行包业务。

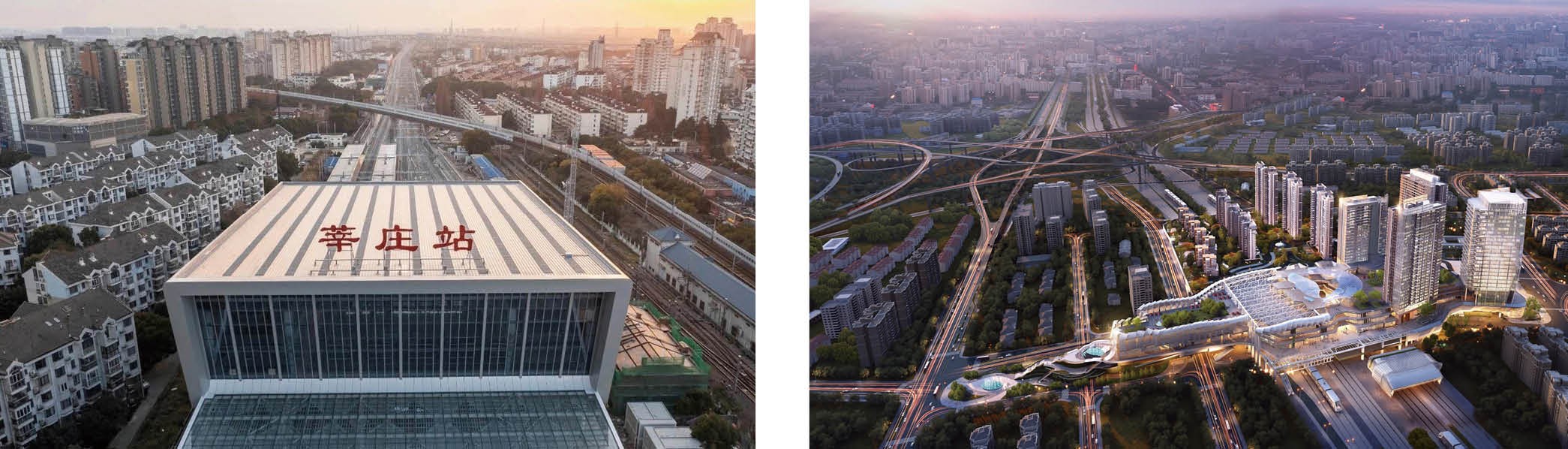

2010年7月1日,沪宁城际铁路正式开通,上海西站交通枢纽正式启用,运营百年的上海西站迎来新生。目前,上海西站与地铁11、15、20号线站台贯通,一站四轨,换乘十分方便。

真如地区在《上海市城市总体规划(1999—2020)》中曾明确为上海打造的四个城市副中心之一,也是上海“2035总体规划”确定的九大主城副中心之一。

经过城市更新,原来的红旗村如今已经是上海真如环宇城MAX,面貌一新。环宇城MAX2024年日均客流量7万人次,周末客流量超过10万人次,年销售额超过50亿元。山姆真如店的入驻,更是吸引了全市各个区的消费者乘坐地铁到山姆购物,使得区域的商业价值大为提升。

接下来,上海西站周边的改造将成为真如发展的下一个聚焦点。

上海西站北侧京东上海中心项目(概念图)。

上海西站作为真如副中心的核心枢纽,汇集铁路、城市轨道交通、城市公交于一体,是真如副中心外联内通的重要节点。上海西站是京沪铁路、沪昆铁路和沪宁城际铁路的中间站,能够发挥枢纽节点的辐射性,为真如副中心吸引长三角区域的客流。同时,上海西站地下还可以实现轨道交通11号线、15号线、20号线的立体换乘。

当然,这个区域也存在发展的难点。相关负责人介绍,此前,上海西站引流有限、交通能级有待提升;铁路线性阻隔造成南北交通不畅。目前兰溪路-真如南路南北未贯通,仅存在真北路地道、中环线高架、真华路地道三处跨线设备,跨铁路道路和通道有待贯通。此外,上海西站对周边区域经济带动性较差。人流多以地铁通勤人流为主,旅客停留消费的意愿比较弱。

2024年年末和2025年年初,上海西站增开三趟停站车次,并对部分停靠车次进行了优化调整。据统计,2024年上海西站到发量为158.9万人次,较2023年130.9万人次有显著的增长,极大满足了真如副中心商务旅客和周边居民的出行需求。

依托于上海西站交通枢纽,2021年,铁路北侧的京东上海中心项目以及中环海纳项目都正在紧张施工中。

京东上海中心项目规划包括1栋高180米的超高层办公楼、1栋高55米的人才公寓、1栋6层大型商业综合体和4栋独栋商业体,预计于2027年1月31日完工,将成为上海数字经济产业创新生态的重要一环。

真如地区不仅有700多年历史的真如寺,还有不少红色遗迹,上海西站北侧的国立暨南大学科学馆旧址,目前已经进行平移保护修缮。京东上海总部与新上海西站、国立暨南大学科学馆旧址交相辉映,将形成新的城市地标。

在“真如之心—上海西站及周边区域城市设计国际方案征集”的投稿方案中,如何让上海西站北侧的新社区与南侧连接,最终融入真如镇整体的社区互动中,也是选择方案考量的重点之一。

围绕枢纽功能,入选方案普遍通过立体化交通组织与功能复合开发,呈现“零换乘”出行体验与土地高效利用。同时,通过嵌入文化地标、滨水绿廊与开放街区,延续真如古镇文脉,塑造有温度的城市空间。

焕新的上海西站,将借新一轮TOD模式的更新,重新展现出作为交通枢纽的吸引力。凭借上海西站与沪宁廊道,真如地区的区位价值与战略地位也正显得愈发重要。记者|黄祺

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。