这片生机勃勃的土地

在塔里木盆地西北边缘的绿洲明珠巴楚县,是古丝绸之路上的重要驿站和“丝路明珠”,也是南疆三地州的门户。

自古以来,生活在巴楚的人们逐水草而居,撒网捕鱼,捡拾巴楚蘑菇,养殖巴尔楚克羊。农闲之余,弹着热瓦甫和卡龙琴,唱着动人的歌曲。这片生机勃勃的土地,养活了这片土地上热爱生活的人民。

红海烤鱼与红柳烤肉

早在1973年,红海烤鱼就上了《人民画报》的封面。这道以水为魂、以火为韵的非遗美食,正用独特的味觉密码书写着丝路饮食文化的传奇。

在巴楚县,流淌着一条承载千年文明的叶尔羌河。河畔的红海水库波光粼粼,红海水库因水质清澈、水草丰茂,盛产各种肥美的鱼类。水库中孕育出的“红海烤鱼”闻名遐迩,是这片土地上最具特色的美食之一。

红海烤鱼的做法独特,选用新鲜活鱼,从腹部彻底割开并撑为两片,用红柳枝条横穿鱼皮,再用木棍沿鱼脊竖穿入鱼皮,最后用炭火慢烤。这种烹饪方式既保留了鱼肉的鲜美原味,又赋予了其独特的炭火香气。鱼肉外焦里嫩,肉香皮脆,鲜嫩多汁。炭火的熏烤让鱼肉散发出淡淡的焦香味,与红柳枝的清香相互交融,令人回味无穷。许多游客在品尝过红海烤鱼后,都赞不绝口。

红海烤鱼的独特风味源自四大要素:其一,红柳木燃烧时释放的天然香气渗透鱼肉;其二,南疆日照孕育的辣椒、孜然等香料形成复合味觉;其三,水库鱼特有的甘冽口感;其四,世代传承的手工技艺。这种独特的烹饪方式,完整保留了鱼类的营养价值,经检测其蛋白质含量比普通烤鱼高18%,不饱和脂肪酸含量丰富。

巴楚烤鱼。摄影/王哲

巴楚县已建成红海烤鱼非遗工坊,通过"非遗+旅游"模式让这项技艺焕发新生。每年举办的"烤鱼文化节"吸引八方游客,现场烤制的巨型烤鱼(最长达1.2米)成为网红打卡项目。当地还开发了真空包装、即食罐头等衍生产品,让这道沙漠美食走向全国。这条穿越千年的烤鱼,正以非遗的温度温暖着现代食客的味蕾,在传承与创新中续写着塔里木河畔的味觉史诗。

除了红海烤鱼外,巴楚县红海景区还有许多其他值得品尝的特产小吃。其中,红柳烤肉便是另一道让人难以忘怀的美食。红柳烤肉选用当地品质极佳的羊肉,肉质紧实鲜美、肥而不腻无膻味。用红柳枝串起来烤的羊肉,渗入红柳枝液,口感独特,奇香无比。

红柳烤肉的烹饪方式同样独特,全程不用明火,而是用胡杨炭火烘烤。烤肉时仅撒些盐水,未加过多调料,最大程度保留了羊肉的原汁原味。这种烹饪方式既体现了新疆人民的热情豪放,又展示了他们对美食的极致追求。

在红海景区品尝红柳烤肉,仿佛能感受到新疆人民的热情与豪放。羊肉的香气弥漫在空气中,让人垂涎欲滴。咬上一口,羊肉鲜嫩多汁,香气扑鼻,令人回味无穷。

这些美食不仅味道鲜美独特,而且蕴含着丰富的文化内涵。巴楚县红海景区以其独特的美食文化吸引着无数游客。在这里,你可以品尝到正宗的红海烤鱼、红柳烤肉等特色美食,感受新疆人民的热情与豪放。如果你是一个热爱美食的旅行者,那么巴楚县红海景区绝对是你不容错过的好去处。

去奇特村吃巴楚蘑菇和巴尔楚克羊

在巴楚,有一种当地特产的巴楚蘑菇。这种蘑菇顶部是黑褐色的木耳状,整株形状如同蘑菇上面嫁接了木耳一般,中有凹坑,看上去其貌不扬,但是其肉质厚实,味道鲜美,营养丰富,具有很高的药用价值,因而成为远近闻名的巴楚特产。

这种蘑菇,其实是一种皱柄羊肚菌,也叫巴楚木耳蘑菇。是叶尔羌河水、千年胡杨树、干旱少雨的大漠气候条件经大自然融合孕育出的一种绿色珍稀食用菌,巴楚蘑菇只在巴楚特有的自然胡杨林山区中生长,全部都是野生的。它们隐匿于胡杨林下的腐殖土中,在每年特定时节才会破土而出。巴楚蘑菇年产量不多,一年的采集量一般在10吨左右。一直供不应求。用巴楚蘑菇炖肉、炖鱼,其味道鲜美无比。巴楚蘑菇作为微生物产品,富含对人体有益的氨基酸、维生素和矿物质,其优越性已被越来越多的人们所认识。

巴楚蘑菇。摄影/王哲

农业科技人员对巴楚蘑菇进行了人工培植的研究,但至今也没有攻破壁垒,所以市场上较为稀有,售价也颇为昂贵,可以说是沙漠中的珍馐。不过对于当地农户来说,却是致富的好途径。

在巴楚县,有一个名字奇特的村庄,它的名字就叫“奇特村”。不过这个奇特村的“奇特”,并不是我们理解的那个“奇特”。在维吾尔语中,“奇特”意为篱笆,那么奇特村也就是篱笆村,指的是用篱笆围起来的地方。

奇特村。摄影/王哲

奇特村是数十年前,因守护胡杨林而自然形成的村落,几代林场人在此聚居。它位于塔克拉玛干沙漠边缘的胡杨林带中,是新疆喀什地区巴楚县夏马勒乡最偏远的村庄,属于“三区三州”深度贫困地区脱贫攻坚的重点乡村。由于叶尔羌河将村子与城镇阻隔,直到2019年,奇特村刚刚通了桥梁、公路、自来水和电网。

近年来,奇特村正大力发展特色种植、养殖,农民们利用自然资源优势,养殖正宗的巴尔楚克羊,采摘珍贵的巴楚蘑菇,并发展特色旅游,在各方的努力和关心下,已经摘掉了贫困村的帽子。

在奇特村的农家乐里,游客还可以亲自采摘葡萄、有机蔬菜,品尝鲜美的巴楚蘑菇,体验闲适的生活,作为奇特村里一种新兴旅游项目,让游客们有了回归自然、身心放松的感觉。

在巴楚,巴尔楚克羊也是当地的一大特产。巴楚,是巴尔楚克的简称,从名称就看得出来,这是巴楚及周边地区当地特有的一种羊。

巴尔楚克羊。摄影/王哲

巴尔楚克羊属于绵羊。其全身被毛白色,公母均无角,具有黑色眼圈、嘴轮及耳部黑斑,体型结实,四肢健壮,尾部短脂特征明显,它的抗干旱盐碱性和抗病性特别强,因而特别适合在巴楚地区饲养。巴尔楚克羊无膻味,肉质鲜美风味独特,做成烤全羊、烤肉串、手抓饭,令人食指大动,胃口全开,那样的美味令人终身难忘。

万顷“棉海”

巴楚是南疆重要的棉花集散地。

2024年10月,全国优质棉生产基地之一的巴楚县148.5万亩棉花喜迎丰收,万顷“棉海”里采棉机高效作业,确保朵朵新棉及时归仓。一望无际的棉田里,数台国产采棉机正在高速运转,将一朵朵洁白的棉花收入囊中。

截至2024年,巴楚县全县有3家全棉监管库,总库容约110万吨,2023年入库量为79.5万吨。南疆最大的棉花期货交割库在巴楚。棉花加工方面全县有35家轧花厂59条生产线,籽棉加工产能约160万吨。纺纱企业有14家,总投产150万锭,其中环锭纺41万锭。

巴楚棉花。摄影/王哲

巴楚的棉花生产历史悠久,基础雄厚,而现在,他们又在进行改革,起到了很好的提质增效的效果。巴楚县多来提巴格乡乡干部对《新民周刊》记者说:“我们全乡的棉花面积16.05万亩,干播湿出棉花面积6.8万亩,该点位的棉花面积1094亩。主要目的是提质增效,尤其是我们现在推广的3个棉花品种,因为它的抗逆性比较强,适合在咱们这里的盐碱化土壤中种植。这里之前是零散小地块,共60多个小地块,我们进行了土地整合,小田并大田,300亩以上的由农业农村局实施高标准农田项目,300亩以下的非项目实施区域,我们自己做好土地碎片化治理,让农户自己进行平整。”

这样的改革措施,他们进行了广泛动员和宣传引导;村干部及其家属、示范人员和党员带头进行土地碎片化治理。因每亩地大概需要300—500元钱的成本,是一次性投入。有些农民可能接受不了。他们就给农民算一笔账。第一笔是投入,主要是肥料、种子品种和水资源,让他们明白大规模经营后的好处。乡里进行了土地碎片化治理。治理完成后,现在每亩土地用水量从500多立方米减少到370立方米左右,每亩地节约了50—70元钱的水费,还增加了产量。他们去年的每亩棉花产量是427公斤,今年计划要达到500公斤。土地整理完后,原来的小地块拼接后面积增加了。这里的耕种面积从原来的928亩变成了现在的1094亩,增加了约160亩。经过这样的治理,现在巴楚县多来提巴格乡的棉花产量大大提升,而用水量却减少了,提质增效效果明显。

刀郎木卡姆的故乡

维吾尔族卡瓦甫(烤鱼、烤全羊)、维吾尔族乐器制作技艺(卡龙琴制作)、维吾尔刀郎麦西热甫、维吾尔刀郎木卡姆、维吾尔族且力西,这是巴楚县的5个自治区级非物质文化遗产。

新疆维吾尔木卡姆艺术名闻遐迩,是一种集歌、舞、乐于一体的大型综合艺术形式,主要分布在南疆、北疆、东疆各维吾尔族聚居区。叶尔羌河流域是刀郎木卡姆的故乡。刀郎可不是歌手刀郎独有的名称,它原是古代居住在塔里木盆地边缘、叶尔羌河流域个别地区人的自称。而刀郎木卡姆,就是他们热爱的一种音乐表现形式。

刀郎木卡姆的主要伴奏乐器为:拉弦乐器刀郎艾捷克、拨弦乐器卡龙琴、刀郎热瓦甫,以多面达普击节相伴,上述拉弦、拨弦乐器在伴奏中,经常不作跟腔,而奏出各种各样的枝生复调或节奏型,从而与声乐形成复杂的多声部效果,其显著特点是其自由奔放的个性和纯朴有力的音乐节奏及舞蹈步伐。

刀朗木卡姆据说原有12套,仅存9套,其中包括“巴希巴雅宛木卡姆”“孜尔巴雅宛木卡姆”“区尔巴雅宛木卡姆”等。每套刀朗木卡姆都由“木凯迪满”“且克脱曼”“赛乃姆”“赛勒凯斯”“色利尔玛”五部分组成,为前缀有散板序唱的不同节拍、节奏的歌舞套曲。每部刀郎木卡姆的长度约为6到9分钟,9套总长度约一个半小时。刀朗木卡姆的唱词全都是在刀郎地区广为流传的维吾尔民谣,充分表达了刀郎维吾尔人的喜怒哀乐,同时反映出维吾尔族社会生活的各个方面,内容丰富多彩。

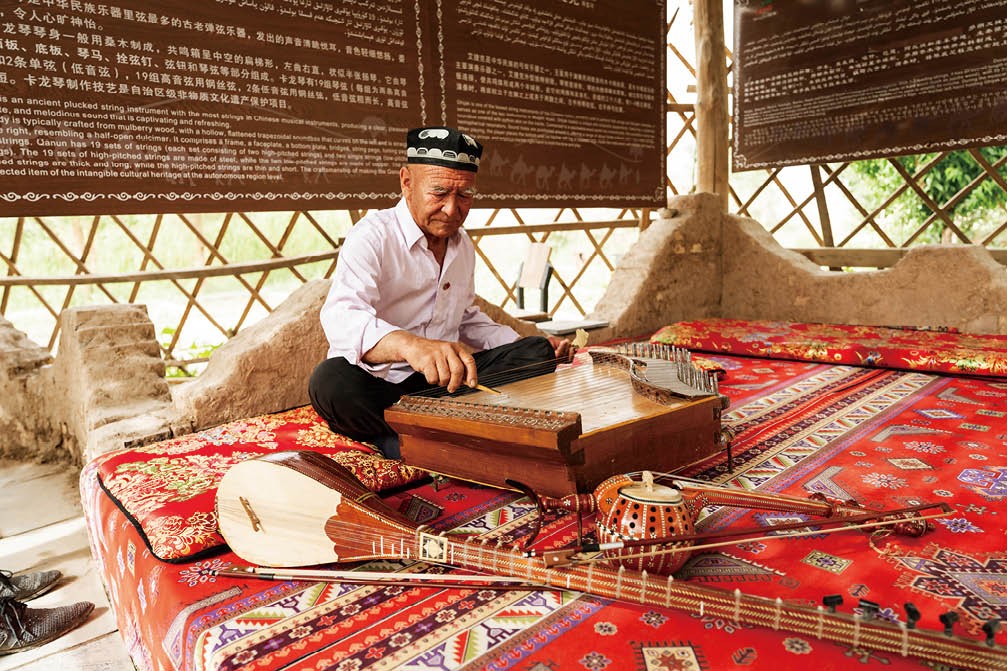

在红海景区,当地民间艺人向记者们展示了艾捷克、热瓦甫、卡龙琴等乐器的演奏。艾捷克,又名哈尔扎克,是一种在新疆维吾尔族中流行的弓弦乐器。艾捷克拉起来,琴声悠扬,琴声中微微带着一丝西域特有的忧伤。

与艾捷克不同,热瓦甫则是一种弹拨乐器。热瓦普琴身为木制,音箱为半球形,以羊皮、驴皮、马皮或蟒皮蒙面。琴颈细长,顶部弯曲。热瓦甫发音明亮柔和,音量较小,音色委婉细腻,优美抒情。它承载着深厚的历史底蕴,更散发着独特的艺术魅力。

卡龙琴:刀郎人最古老的乐器

卡龙琴。摄影/王哲

卡龙琴是维吾尔乐器里弦最多的古老弹弦乐器,清代史籍中称七十二弦琵琶、“喀尔奈”。

关于卡龙琴的来历还有一个传说,大约500年前,有一位叫毛拉的刀郎人,酷爱音乐,用一块三角形箱式木料,把野兽的肠子晒干,拧成细弦钉上,便可以弹奏出音响。后来,毛拉几经改制,将三角形改成四边形,弹奏出的声音更加美妙了,这“有声的音箱”就是卡龙琴的始祖。

据史籍记载以及一些学者的推测,现在在新疆流行的卡龙琴可能是艾布·纳斯尔·法拉比(约公元870—950年)创制的。相传法拉比将一段粗大的杨木掏空,用兽骨做琴轴,用羊肠做琴弦,创造了第一个卡龙琴。

后来人们用共鸣箱代替胡杨木壳,钢弦代替羊肠,铁轴代替兽骨,经过改进的卡龙琴,声音更加优美悦耳,深得人们喜爱。大约在20世纪初,民间的卡龙琴才使用一些金属弦。演奏时使用的揉弦器,传说是麦盖提毛拉曼的侄子乌拉依木·泼万受到鸟鸣的启发后,创造发明了揉弦器“阔西塔甫”(为“鸟儿鸣叫”之意),最初是用一段羊的腿骨,后来才改用金属制作。

卡龙琴是刀郎人最古老的乐器,它发出的声音清脆悦耳,近似古筝,但比古筝的音色更明亮,是演奏十二木卡姆不可缺少的乐器。它盛行于新疆的麦盖提、喀什、和田、莎车一带和哈密等地。卡龙琴音色轻细悠扬,委婉动听,令人心旷神怡。

用卡龙琴这个古老传统乐器和刀郎热瓦甫、刀郎艾捷克及达甫鼓配套演奏的十二木卡姆已成为麦盖提县维吾尔人民音乐艺术的光辉结晶。卡龙琴在继承发展琴艺方面,展现了它独特的风格和非凡的作用。

卡龙琴弦轴和面板取材于桑木、核桃木,制作分为花式和简式。钢弦数量不统一,音域宽窄不同。现代维吾尔族民间流行的卡龙琴,琴框是共鸣箱的四周边框,用长短厚度不同、宽度一致的四块桑木板制作,其中左侧框板应先行浸入水中,再烘烤出所需弯度。琴框上下两面分别粘以用桑木薄板制成的面板和底板。面板上开有若干个圆形小音孔并组成各种图案,具有浓厚的维吾尔族民族特色。

卡龙琴上有16组或18组琴弦,每组为两条同音弦。这也决定了这种乐器弹奏起来难度颇高,非耗费一定时间的训练不能把控此琴。但也正因为此琴琴弦较多,发出的乐声也是高低有致,非常特别。较常见的卡龙琴,前15组用钢丝弦,最后一组低音弦用一条铜丝弦。铜弦发音柔美,钢弦音色清脆,极为悦耳动听。记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。