寻幽探秘唐王城

今年5月1日,巴楚县的全国重点文物保护单位唐王城遗址正式对外开放。这座承载着千年丝路记忆的古城遗址,在系统性保护与开发后,以全新姿态向世人敞开怀抱。

唐王城遗址,又名托库孜萨来遗址,位于新疆维吾尔自治区喀什地区巴楚县托库孜萨来塔格山与包尔其山形成的巨大豁口北部,托库孜萨来塔格山南端,为新疆境内古丝绸之路中道上的一个重要古城遗址。巴楚县新落成的巴楚博物馆,也是以唐王城遗址为原型来设计建造的。

5月23日,《新民周刊》记者来到了这座神秘的遗址,面对满目苍凉,寻幽探秘,追寻古人的遗迹。

承载着千年丝路记忆的唐王城遗址。摄影/王哲

班超在盘橐城统一西域

清光绪年间的一个黄昏,忽然之间,一场猝不及防的狂风吹来,吹起漫天风沙。一名樵夫,不得不躲进了一个废弃的遗址之中。这个遗址,正是托库孜萨来。维吾尔语“托库孜萨来”,意即“九座宫殿”或“九座驿站”。又因为樵夫在废墟里捡到了几枚唐代的开元通宝,因而这里又被称为“唐王城”。清代学者王树楠编撰《新疆图志》记载:“今城(巴楚)东北一百五十里,图木舒克九台北山有废城,樵者于土中掘得开元钱,因呼为唐王城。”

北京大学教授林梅村认为,唐王城在汉代时,就是班超驻守的盘橐城。盘橐城,又叫作“艾斯克萨”城,曾经是西域三十六国之一的疏勒国宫城。在历史上,盘橐城是丝绸之路上翻越帕米尔高原之后东进的第一大站,处于西域南部几个小国之间,地理位置极为重要。公元73年,这里成为了班超经营西域的大本营,班超立足疏勒,荡平匈奴势力,完成了统一西域的宏伟大业,所以有的史料干脆呼其为“班超城”。

班超,是我国东汉时期著名的民族英雄,他是大史学家、《汉书》作者班固的弟弟,曾以一人之力平定西域五十五国,创下了古今未有的奇迹。《资治通鉴》记载:“官属皆曰:‘今在危亡之地,死生从司马。’超曰:‘不入虎穴,不得虎子。当今之计,独有因夜以火攻虏,使彼不知我多少,必大震怖,可尽也。灭此虏,则善破胆,功成事立矣。’”这正是“不入虎穴,不得虎子”这个成语的出处。

班超在盘橐城遭遇外敌围困,凭借坚强的意志,坚守一年,等到汉朝援军赶到,击溃围困之敌,巩固了汉朝在西域的统治。

班超威震西域,也得到了疏勒国王族贵女的青睐,两人互生情愫,最终结为伴侣。但班超的政敌李邑却上告朝廷,说班超“拥爱妻,抱爱子,安乐外国,无内顾心”。无奈之下,班超只好休了自己的疏勒妻子,才勉强得到了汉明帝的信任。

班超与疏勒妻子生下了儿子班勇,班勇在汉安帝时撰述西域事甚详,填补纠正了《汉书·西域传》记载之疏漏与舛误,成为南朝宋人范晔撰写《后汉书·西域传》的宝贵资料。《后汉书·西域传》中汉延光四年(125年)之前事略都为班勇所记。班勇撰写的《西域记》也是中国最早专门记述西域各族和中亚各国情况的重要文献。

跨越时空的传奇

1906年6月,法国探险家伯希和率领的考察队来到了亚洲腹地。10月,他抵达了新疆托库孜萨来遗址,面对这片废墟,他兴致勃勃,期望发现些什么。一开始,他认为这片废墟之中埋着一座神秘的皇陵。因为“托库孜萨来”的意思就是“九座宫殿”,当时居民中流传着这样的传言:废墟中埋葬着唐朝的皇帝。

这显然不切实际。而且向导对他说:几年前,瑞典探险家斯文·赫定来过这里,并没有什么有价值的收获。但是伯希和并没有放弃,在这片荒凉的土地上,他用马鞭鞭梢随意扒拉着土块。突然,一个意外的发现让他眼前一亮。

在当天的笔记中,他写道:“我担心遗漏,走到废墟最后一个角落,也是最远的地方,一个做工精细、近乎完整的人手造像驱走了我所有的疑团。”10月29日至12月15日,伯希和在托库孜萨来古城进行了为期一个多月的发掘和调查,在废墟中发掘出了一片规模巨大的佛寺群。这是在新疆乃至中亚,都极为罕见的古佛寺遗址。

在现在叫托库孜萨来古寺的地方,伯希和盗掘出各类文物400多件,其中有佛头128件,一批婆罗谜文和汉文残片,另有大批彩色塑像、浮雕壁画装饰和精美壁画。这批文物现藏于巴黎的吉美博物馆。从托库孜萨来古寺中挖掘出5幅完整的佛本生故事灰泥塑像,就是灰泥塑像的起源地阿富汗,都已经难觅此类灰泥塑像的踪迹,可以说是弥足珍贵。

在托库孜萨来,他们对古城的形制和规模并未做充分记录,只是由伯希和的助手测量师路易·瓦杨在发掘期间测绘了一幅包括古城主要区域的平面图。在佛寺遗址上,A区遗址两侧有多间小佛殿。有供养人立像和头像,有佛头和菩萨头,明显受中亚早期佛教造像中犍陀罗风格的影响。同时亦带有西域本地塑像的特点,基本可以判断为公元四五世纪的塑像。

B区的建筑受到严重损毁,可能建造于公元6世纪,其建筑风格显示出与龟兹伽蓝的关系。在B区确实挖掘出唐代的开元通宝,表明之前樵夫发现托库孜萨来并捡到开元通宝的传说并非空穴来风,亦表明这座古寺至迟到唐代时仍在使用。从时间上来看,这座古寺可能从魏晋时期一直延续到唐代,经历过三个世纪的兴盛。佛教寺院的长期繁荣,表明这里应该曾经是一座城池。而伯希和当时却不清楚,在历史上,这座城池曾经叫什么名字。

1908年5月,斯坦因调查了托库孜萨来古城及其周边的古代遗址,在1928年出版的考古报告《亚洲腹地考古图记》中,细致地描绘了古城周边的山川地形,标示出了村镇分布和古迹方位,明确提出这座古城是唐代龟兹与疏勒交通线上的重要据点。

1926年,斯文·赫定第五次来到中国。他们与北京大学考古学会组成中瑞西北科学考察团进行考古发掘。1929年9月,36岁的黄文弼随科考团来到了唐王城,在当地开展调查和勘测,对古城的形制进行了记录。在后来出版的《塔里木盆地考古记》中,他写道:“计城三重,城墙已毁,现仅余墙基。内城自山腰绕至地面,计七百五十六米。山脚亦有古房屋建筑遗址……外城计一千零八米,接内城,绕于平地至山巅,接大外城。大外城则由外城绕山头直至山南根,计周一千六百六十八米。在南山根尚有古房屋遗迹及墓葬。但已被中外人盗掘净尽。”又依据《新唐书·地理志》中保存的贾耽《皇华四达记》佚文“据史德城,龟兹境也,一曰郁头州,在赤河北岸孤石山”,考订古城为“龟兹之据史德城,唐之郁头州城”。

黄文弼先生考古挖掘点。摄影/王哲

黄文弼在9月6日的日记中记载,他们那天在当地挖出了一些墓葬,他们称之为“拱拜”,出土“经纸数块”。只是可惜,这几件纸质文书上的文字,当时无人能懂。更让人觉得遗憾的是,这几件珍贵文物在抗战中毁于战火,其中隐藏的秘密,再也无人知晓。80年后,中国社科院古代史研究所副研究员刘子凡在黄文弼给胡适的信中发现了纸质文书的照片,并将其交由北京大学教授段晴释读。2021年,段晴发表《黄文弼发现的两件据史德语文书》和《唐代据史德文化略考》两篇论文,证明黄文弼的推测是正确的。托库孜萨来所在的古城,在汉代之后的唐代,史书上记载为据史德城。在发表论文9个月后,段晴教授就溘然离世了,这两篇重磅文章可以说是她学术生涯中最后的重要发现,也可以说是唐王城考古历史上一段跨越时空的传奇。

唐贞观二十二年(648年),唐朝军队击败反叛的龟兹,另立龟兹王。此时,唐朝实际控制了西域地区。就在这一时期,唐朝建造了据史德城。也正是在这里,一个叫车奉朝的人遁入空门,在犍陀罗寺拜三藏法师舍利越摩为师,剃度为僧。后他在那烂陀寺学经三年。他出家后即遍游北天竺、中天竺各国,访佛家遗迹,学习梵文,成为有史记载唐代最后一位去印度取经的佛僧。他于唐贞元六年(790年),安全抵达京都长安,唐德宗敕命住在长安的章敬寺,并赐法号“悟空”。悟空禅师于元和七年(812年)圆寂。唐德宗贞元十六年(800年),高僧圆照编撰《贞元释教录》,将悟空在西域的见闻写成《悟空入竺记》,而在《悟空入竺记》中,就出现了据史德城的名字。宋代赞宁在《悟空入竺记》的资料基础之上加以补充,在《宋高僧传》“译经篇”中,正式为悟空立传。他与小说《西游记》以及孙悟空的关系也越来越引起学术界的重视。

左图:唐王城遗址概貌示意。右图:伯希和盗掘出各类文物400多件。摄影/王哲

丝绸之路上的蒙娜丽莎

19世纪末至20世纪初,法国人伯希和、英国人斯坦因和德国人勒柯克前后数次来佛教寺院遗址发掘,使遗址遭受严重破坏,大量出土文物流失国外。他们带走的文物大多保存在法国吉美博物馆,在当地还能看到的文物已属凤毛麟角。

在喀什博物馆,有一尊面带微笑的泥塑佛头像吸引了很多游客的目光——圆润的小脸蛋上,浓眉挑得恰到好处,双唇朱红得像刚啜过石榴汁,最绝的是那抹似笑非笑的表情。

这尊泥塑佛头像就出土于巴楚县的托库孜萨来遗址。头像高14厘米,宽9厘米,厚7.5厘米,发髻高而圆,浓眉,双目微睁,眉清目秀,五官端正,面带微笑,嘴唇通红逼真。面部绘有黑、蓝、红、黄色,是目前保存较好的泥塑,为国家一级文物,被誉为“丝绸之路上的蒙娜丽莎”。

面带微笑的泥塑佛头像吸引了很多游客的目光。摄影/王哲

尽管佛教对佛和菩萨形象都有一整套的仪规,但是这尊佛头在人物的造型、人物的面部、衣服的褶皱,尤其是在雕塑手法和表现内容以及具有立体感等方面都带有犍陀罗艺术的影响,使这个艺术形象深深地打上了地方化的烙印。

巴楚托库孜萨来佛寺遗址,其地点的选择、建筑布局与犍陀罗地区的山地寺院相同,如巴基斯坦现存的塔夫提拜、塔拉里等寺院遗址。位于托库孜萨来遗址群东南部的是塔院,以大型佛塔为主,三面修筑佛殿,两侧似各有6座小殿,佛塔后面的佛殿最大,保存得也较完整。大殿周围散布着一些小型建筑,情况不明,其北面可通位于西北部的僧院。僧院保存得不够完整,情况不明。这种布局的佛教建筑群,来源于犍陀罗。

唐王城遗址的佛教造像丰富、精美,其内容和造型、图案等都与龟兹接近,有人把它称为龟兹佛教艺术的组成部分。但以雕塑为主,却又与犍陀罗艺术相同。因而,它是研究佛教艺术东传、新疆本地佛教造像艺术的重要历史见证。

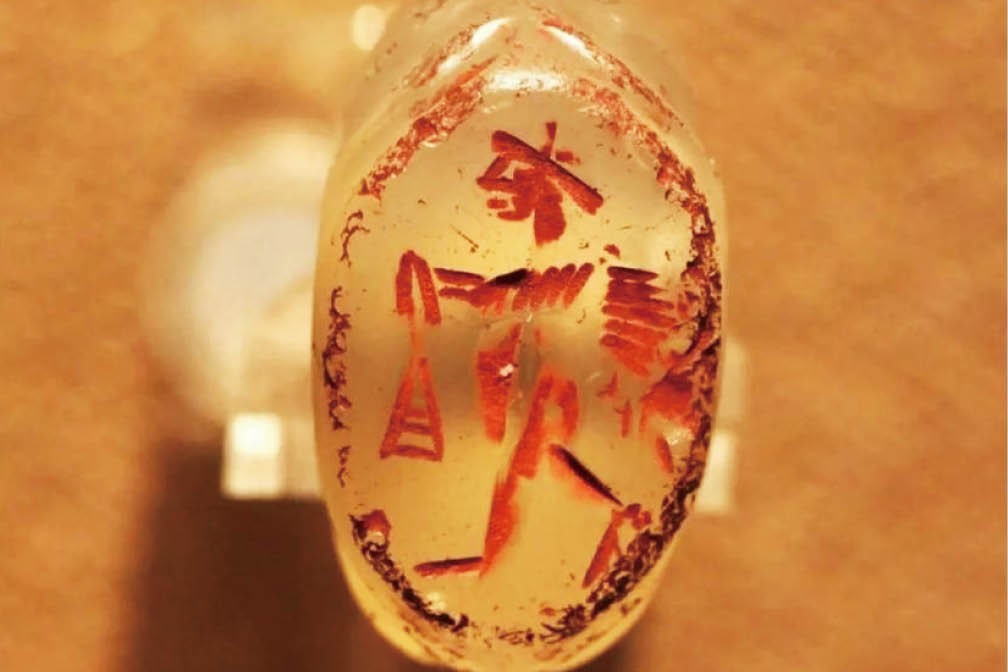

此外,1959年我国新疆巴楚县托库孜萨来遗址出土的萨珊印,被定为国家珍贵文物中具有特别重要历史、艺术、科学价值的代表性的国家一级文物。

萨珊印。

萨珊印上的羽人图案与内蒙古水磨沟出土的萨珊印戒相同题材,但形制上是萨珊波斯最典型的半球印,并带有“流云纹”背部雕刻工艺。由于出土地并非墓葬,可以推测这件半宝石玉髓材质的萨珊印在当时是实用器物,非陪葬饰品。图案中,羽人的形象源自古罗马帝国的胜利女神,所持绶带象征拜火教中的“赫瓦雷纳”,代表神赐的幸运、吉祥。推测这件萨珊印在当时兼有印章、护身符、饰品等多重功能。

2001年,唐王城遗址被列为全国重点文物保护单位。时隔20年,考古工作有了新进展。2022年6月,国家文物局考古研究中心联合多家单位对遗址展开了首次大规模考古发掘, 揭示了丰富的历史遗迹。此次发掘覆盖面达500平方米,出土了包括疑似祆教寺院和灰坑等重要遗迹。这些发现为深入探究遗址背景、时代特征、宗教活动和日常生活提供了宝贵的资料,也推动了对唐王城历史背景和文化特征的深入理解。记者|何映宇

链接:巴楚其它名胜古迹

唐代烽火台遗址

唐代烽火台遗址位于琼梯木之南、托库孜萨来之北,烽燧以间隔五至十华里的距离一线排列,均系南疆重点县文物考古综合调查组1983年底新发现。所获遗物种类与琼梯木的一致,考古学家认定这几处均为唐代烽火台遗址。琼梯木和这几处烽燧遗址都是古丝绸之路在悬浑河(即今阿克苏河)至据史德城之间的馆驿护卫建筑。

唐代“谒者馆”遗址

唐代“谒者馆”遗址位于新疆巴楚县县城东北92公里处,地处四面平川的中心台地,建筑形制为小型城堡,修筑工艺体现中原建筑技术特征。该遗址与贾耽《通四夷道》及《边州入四夷道星记》记载相符,出土开元通宝、龟兹文陶片等文物,证实其作为唐代官方驿站的职能。遗址周边发现古代灌溉系统与冶铜、纺织等手工业遗存,揭示了丝绸之路北道的商贸活动与生产技术发展水平。因喀什河改道引发的沙漠化,遗址群现被掩埋于荒漠中。

沙呆提拜克古墓

沙呆提拜克古墓在距巴楚县夏河胡杨林场西北13公里处,在胡杨林中的这座古墓中,葬着一位当地著名的人物,名叫沙呆提拜克,相传十四五世纪,他生活在这里,曾求学于巴基斯坦、伊朗等地,是当时的文人,同时他也是一名角斗士和骑士。当地的人们十分敬佩他。许多地方在他的带领下组织了50名骑士到国王面前表演,国王十分满意,就将一块地赐给了沙呆提拜克。

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。