摇滚心声:在生活褶皱里倔强生长

申城的夏夜,城市一隅一间小小的 Livehouse里,灯光昏黄,人影摇曳。舞台上,吉他手疯狂地拨弄着琴弦,发出尖锐又激昂的音符,重重敲击的鼓点如急促的心跳,贝斯的声音则像低沉的咆哮,将整个空间填满。台下高举着双手,随着节奏摇摆的人群中,有大叔,有小伙,也有年轻的姑娘。此刻,摇滚音乐,就是他们共同的信仰。

每个摇滚乐迷,都与摇滚有着不同的人生际遇,对摇滚有着自己独特的理解与热爱。笔者采访了几位不同年龄段的普通摇滚乐迷,倾听他们与摇滚的故事,感受摇滚在他们生命中留下的深刻印记,和他们内心深处那份对摇滚的执着与情怀。这些摇滚乐迷的故事里没有砸吉他的叛逆,没有对抗世界的宣言,只有把摇滚的基因,悄悄种进了生活的土壤,在每个认真生活的褶皱里,倔强地生长,顽强地绽放,开出一朵朵独一无二的花,装点着每个人平凡而又不凡的人生。

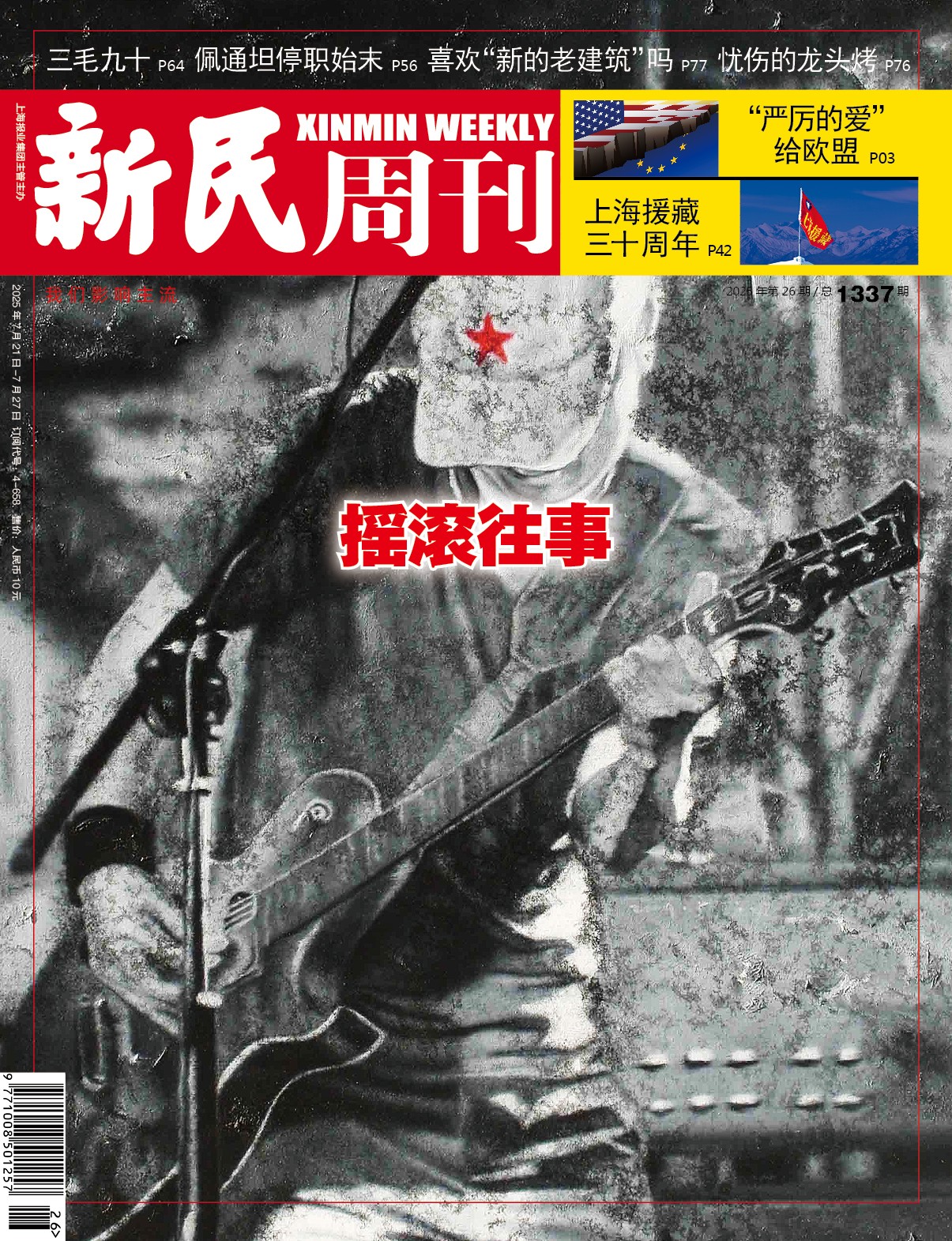

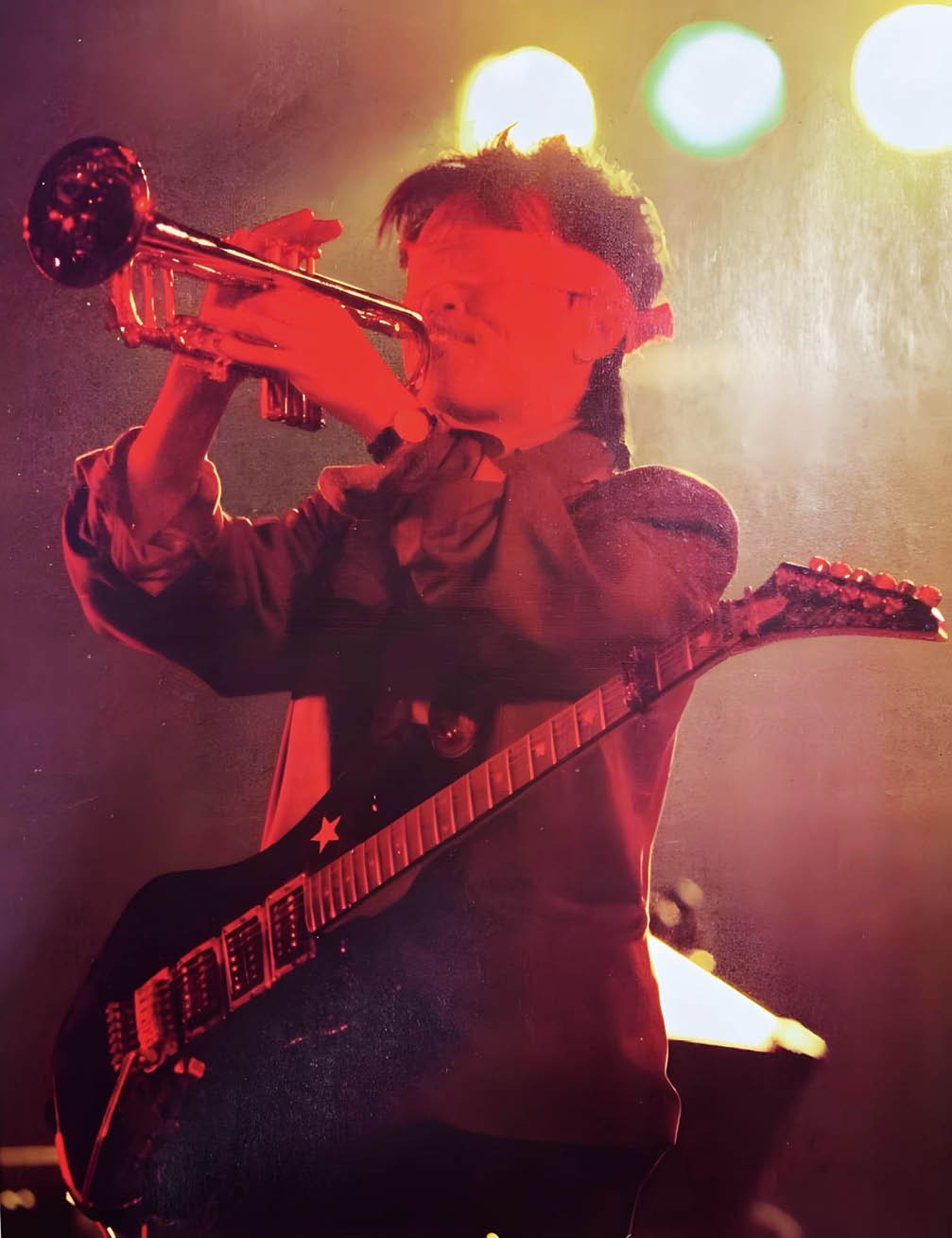

2019年,唐朝乐队主唱丁武在长春为乐迷带来激动人心的现场。

两代人找到了共鸣

在一家营销策划推广公司担任总监的李松,已年过半百。这位“纯正”的上海大叔,是从大学时期迷上的摇滚乐。“当时大家都听着流行歌曲,旋律优美但总觉得缺了点什么。崔健的出现,就像一道闪电划过夜空,那种冲击力是无法用言语形容的。那独特的嗓音,强烈的节奏,一下子就抓住了我的心。” 回忆起当年的校园岁月,李松笑起来眼角的皱纹里,还盛着当年的光,仿佛那团火焰从未熄灭。

从那时起,李松的打扮也模仿起了那些摇滚乐手,一头披肩的长发、带着破洞的牛仔裤和大头皮靴,是李松留给同学们的深刻印象。那时,他还迷上了打鼓,虽然没有鼓,但是一点不妨碍他在宿舍里跟着节拍器,用两只不知哪里淘来的鼓槌敲击着桌沿沉醉其中,同学们也送他外号“小鼓”。

后来,李松还加入了学校的摇滚乐队,成为了一名鼓手。在乐队里,他结识了一群志同道合的朋友,他们一起排练、演出,为了每一个音符、每一段旋律反复打磨。“那时候,摇滚就是我们的全部。” 李松回忆道,“我们为了一场演出,可以不吃不喝地排练好几天,那种对摇滚的热爱和投入,现在想起来都觉得热血沸腾 。”

“1994 年唐朝乐队红磡演唱会的录像带,我翻来覆去看了二十七遍,录像带的边缘都磨得有些发白了。”海外的打口CD、打口磁带,李松也收集了不少。他说,“在上世纪,在MP3改变听音乐的习惯之前,接触欧美摇滚离不开实体唱片。即便是在上海这样的大都市,摇滚乐的经典唱片当时也是一种稀缺资源,没法像如今这样借助流媒体轻轻松松就能与他们相遇,更多的时候,我们是在等待一些可遇而不可期的邂逅”。

毕业后,李松找到了一份稳定的工作。虽然为了生计,没能如最初的理想那样成为一名乐队的鼓手,但参加工作后这些中外摇滚乐依然陪伴了李松许久。有次深夜写文案卡壳,他突然想起《梦回唐朝》的前奏,那急促又充满力量的节奏,像一股暖流注入他疲惫的身体,“突然就觉得自己既是写手,也是摇滚舞台上与命运搏击的战士。”

女儿上初中那年,他把珍藏的打口碟收进柜顶,不是不爱了,只是怕那些激烈的旋律影响女儿学习。直到某天整理女儿书包时,发现她在日记本里抄《杀死那个石家庄人》的歌词,“她写‘如此生活三十年,直到大厦崩塌’,笔迹力道大得像是要把心里的情绪都宣泄在纸上。” 那天深夜,父女俩第一次一起听摇滚乐,李松给她讲90年代大家挤在简陋的场地里,跟着音乐嘶吼、跳跃;女儿给他看 B 站上的乐队翻唱视频,讲现在年轻人喜欢的摇滚风格,父女俩在音乐的桥梁上,找到了久违的共鸣。

现在李松在办公室里常备着一对蓝牙音箱。有时午休时,他会关上门偷偷打开蓝牙音箱,让熟悉的旋律和节奏在办公室里流淌片刻,那些疲惫仿佛都被音乐轻轻拂去,留下的是中年男人继续出发的力量。

对抗压力的呐喊与表达

摇滚是青春的呐喊,是自我的表达。

“2015 年第一次看音乐节,在泥潭里跟着痛仰唱《公路之歌》,当时觉得这辈子都不会为五斗米折腰,浑身都充满了反抗世界的勇气。” 28 岁的互联网运营阿哲转动着咖啡杯,杯沿的奶泡画出个歪歪扭扭的五角星,像极了那时他心里不切实际却闪闪发光的梦想。

高三那年,他用攒了半年的零花钱买了把二手电吉他,琴身上还有几处磕碰的痕迹,却被他视若珍宝。一直到上大学,每天学习后,他都会练上一个多小时,手指也被琴弦磨出厚厚的茧子。

2019 年草莓音乐节,天空飘着细雨,场地里泥泞不堪,但丝毫没有影响大家的热情。阿哲在“万能青年旅店”乐队的表演现场,接到老板的夺命连环call,手机屏幕上跳动的名字像一块巨石压在他心头。“他们唱‘是谁来自山川湖海,却囿于昼夜厨房与爱’时,我正在回复‘好的收到马上改’。”散场后他在草坪捡到支断了的鼓槌,上面还沾着湿泥,现在插在办公桌的笔筒里。一边是曾经的热爱,一边是现实的压力,形成了鲜明的对比。

加班不断的上班族生活,让曾经的摇滚梦想,在生活的重压下,渐渐被搁置在了一边 。“现在每天改八十版 PPT,偶尔在厕所隔间弹空气吉他,回音特别像音乐节的混响,那一刻,仿佛又回到了那个无所顾忌的年纪。” 阿哲苦笑着说,眼里却闪过一丝怀念。

去年公司年会,他自告奋勇报名演唱了一曲《新长征路上的摇滚》。当键盘手弹出前奏,那熟悉的旋律像一把钥匙,打开了他尘封已久的热情,那个每天为KPI焦虑的年轻人突然消失了,他闭上眼睛,跟着节奏摆动身体,仿佛置身于音乐节的舞台中央。“在吉他SOLO里,我仿佛看见了20 岁的自己。”阿哲说。

“反抗不一定是砸吉他。” 阿哲给我看他的微信签名:“保持愤怒,按时打卡。”这看似矛盾的两句话,却是他当下生活的真实写照。“年轻时觉得摇滚是火焰,要烧毁一切不合心意的东西;现在才明白,它更像体温,能在寒夜里焐热那些快要冻僵的理想,让我们有勇气继续前行。”阿哲的话像他的名字一样,颇有那么一些哲理。

一头蓬松的头发,脸上洋溢着青春朝气的00 后林宇,是一个刚满 20 岁的大学生。林宇与摇滚的邂逅,充满了偶然与惊喜。

那是他上高中的时候,一次他在网上随意浏览着音乐推荐,一首黑豹乐队的《无地自容》突然闯入他的世界。激昂的吉他旋律,如同一把锐利的剑,瞬间划破了他平淡生活的天际线,窦唯那充满力量与激情的嗓音,仿佛有一种魔力,将他拽进了一个全新的音乐世界。“那一刻,我感觉自己的心跳都和音乐的节奏同步了。”林宇回忆起当时的场景,依然难掩激动,“我那时正被沉重的学业压得有点喘不过气,在几乎没顶的题海中,我仿佛找到了一个可以真正表达自己的出口 。”

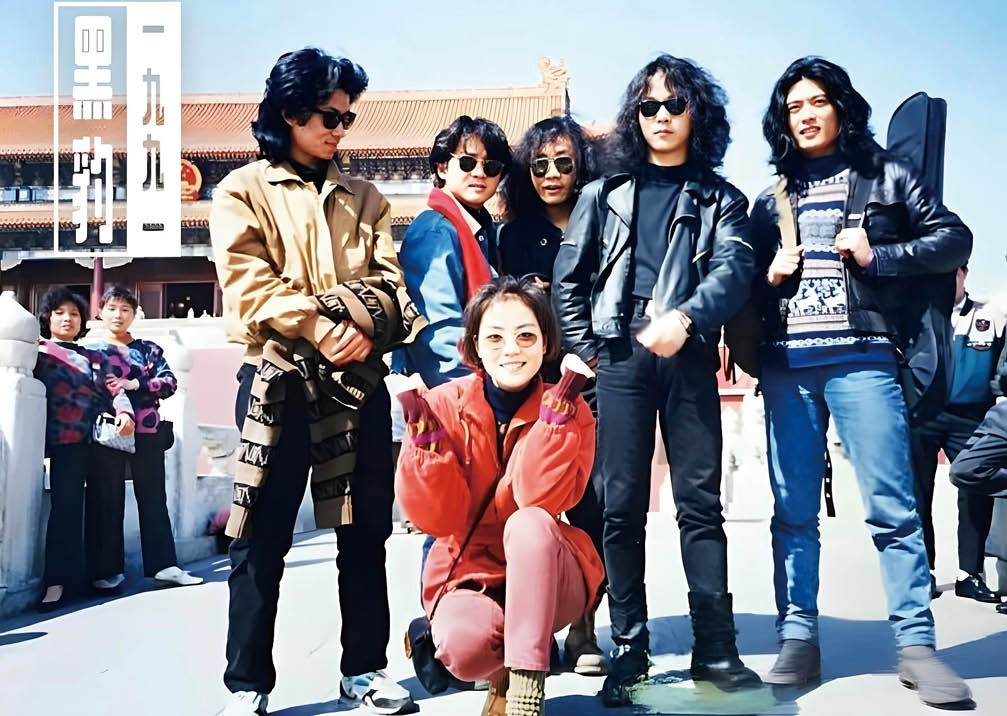

从那以后,林宇在学业之余,便一头扎进了摇滚的海洋。他开始疯狂地在网上收集各种摇滚专辑,从国内的黑豹、唐朝,到国外的披头士、皇后乐队……每一张专辑对他来说都是一个宝藏,“硬盘里有大概10T了吧。”林宇自己对自己这些年的收藏之丰也有点惊讶了。

在阿哲和林宇看来,摇滚是青春的呐喊,是自我的表达。摇滚不只是癫狂和暴躁,也不仅仅是一种音乐形式,更是一种生活态度,一种对自由、对理想的执着追求,鼓励人们在平凡的生活中,找到属于自己的光芒,用自己的方式去诠释世界。

摇滚可以是温柔治愈的

今天的我们,还能听到来自上世纪90年代的摇滚回响吗?

同样是00后的小雅的摇滚启蒙,是父亲车里循环的《蓝莲花》。“小学四年级他送我去钢琴考级,车载CD突然卡壳,‘没有什么能够阻挡’这句反复播放,像是有魔力一样,我竟把考级曲谱改成了摇滚版,手指在琴键上跳跃的节奏都变得不一样了。”

也许就是这样从小的启蒙和熏陶,让小雅在接触各类音乐的同时,对摇滚有了独一份的热爱。读了护理专业后,小雅原以为会因为专业和以后工作的关系,让自己和摇滚渐行渐远。后来在B站发现三个穿白大褂姑娘舞台上拉着提琴唱《玉珍》的视频,温柔而有力量的旋律深深打动了她,让她突然明白:白大褂和吉他,原来可以是同一个人的两面,温柔的守护和热烈的热爱并不冲突。

上海疫情期间,小雅在方舱医院做志愿者。“穿防护服给患者送药时,防护服摩擦的声响沙沙作响,在安静的走廊里回荡,让我想起Post Rock的留白,空旷而有张力。” 小雅回忆道。有天夜班,她对着监护仪的波形图哼起《霓虹甜心》,那轻快的节奏似乎能驱散深夜的疲惫。后来整个病区的医患,都学会了用拍手代替鼓点,在防护服上画音符,那些简单的图案和节奏,成了特殊时期里温暖的慰藉。

不论每天繁忙还是清闲,小雅必须听最少两小时的音乐,多数是摇滚乐,这已经成了她的习惯。“我不觉得摇滚必须愤怒,它也可以是温柔的、治愈的。” 小雅说,“有一次给养老院的老人演出,唱改编版《爱的箴言》,节奏放慢了些,更温柔了,有个爷爷说想起年轻时追求爱情的样子,眼里的光特别温暖。” 她突然压低声音,像是在分享一个秘密:“其实我偷偷在护士站的储物柜里,藏了把尤克里里,夜班没人时就弹《Knockin' on Heaven's Door》,琴声在寂静的夜里流淌,感觉能给那些沉睡的病人带去一丝安慰。”

如今的年代,我们没有办法看到唐朝像当初一样给我们激情的狂飙,我们也没有办法看到何勇起初给我们朋克的力量,也再没有办法听到超载当初给我们金属的光泽,或许也轻易感受不到许巍给我们那些最初的悸动。但倾听小雅对摇滚的独特理解与感受时,夕阳正穿过咖啡店的玻璃窗,在她身上投下琴弦状的光影,温暖而美好,仿佛摇滚乐在人间最温柔的回响。撰稿|阿晖(受访人物均为化名)

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。