千年冈身的 AI能量场:点亮未来之城

当第一缕晨光掠过望汇路的历史长河景观带,68 岁的马桥镇居民王阿婆总会牵着孙女的手,在绿地空间前驻足游玩。孙女指着不远处自动清洁的清洁机器人说:“奶奶你看,机器人在扫地!”

这幅传统与未来交织的画面,正是上海马桥人工智能创新试验区(以下简称“试验区”)五年来最生动的注脚。这片承载着四千年马桥文化的古冈身之地,在一群开拓者的手中,正经历着从工业记忆到智能未来的华丽转身。

五年,对于历史的长河而言不过是短暂一瞬,但对于试验区来说,却是从无到有、从有到优的不凡历程。这里,不仅孕育着千亿级人工智能产业集群的雄心壮志,更承载着构建千年冈身之上的未来之城的宏大愿景。

落子天元:一个念头的萌芽

试验区所在的地区,是上海的“龙脊之地”,被称为“上海之本”。马桥文化集聚了浙江、山东、中原的多种文化元素,是上海“海纳百川”精神的源头。新中国成立以来,这片区域一直走在时代的前沿。60年代有承载工业辉煌的“四大金刚”、80年代改革开放后成为第一批国家级经开区、1996年旗忠村被誉为华东第一村。还有一个神奇之处是,历代党和国家领导人都来这里视察过。2023年11月,习近平总书记来到试验区视察了新时代城市建设者管理者之家。

2018年,上海将人工智能产业提升到战略高度。当时的闵行,也希望能够在人工智能的产业版图上先行布局。于是,在马桥探索建设人工智能未来小镇的念头开始萌芽。

最终打动市领导的方案,源自中国工程院院士吴志强。吴志强院士团队从“人工智能产业的落脚点在于应用,而马桥的广阔空间可以成为人工智能的巨大应用场”的角度,规划了10.4平方公里的人工智能未来小镇样板,成为人工智能生态城镇集成应用的展示平台。

2019年2月28日,时任上海市市长应勇、副市长吴清实地调研这块拟建设成为人工智能产业高地的土地。应勇拍板定调,并要求将区域从10.4平方公里扩展到15.7平方公里,至此,试验区已不仅是马桥的试验区,更包括闵开发东区和部分江川老工业基地,名称也由“未来小镇”更名为“试验区”。

2019年4月22日,市政府第48次常务会议通过了《推进上海马桥人工智能创新试验区建设工作方案》,明确了试验区的总体目标、产业方向。2019年8月31日,在2019世界人工智能大会闭幕式上,上海市政府宣布将试验区与徐汇、张江、临港共同作为“上海人工智能融合创新四大载体”。这个决定背后,是上海建设全球人工智能高地的战略考量,也是对这片土地四千年文化积淀的现代回应。如果把上海的地图看做一个棋盘,那2019年8月市政府在试验区布局市级人工智能战略,可以说是落子天元。

2019年底,闵行区委、区政府决定成立区属公司推动试验区建设,仅一个多月,试验区公司注册成立,并于2020年1月23日正式揭牌,主要承担15.7平方公里的统筹招商和4.9平方公里应用综合实践区的开发建设。

上海马桥人工智能创新试验区城市设计发布会暨上海工业智能中心开工仪式现场。

当上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司董事长赵莉莉第一次踏上这片 15.7 平方公里的土地时,脚下的水泥路还带着上世纪90年代的裂痕。作为上海马桥人工智能创新试验区建设发展有限公司的 “002 号员工”,赵莉莉在一次深夜访谈中回忆,“当时这里就像一张摊开的宣纸,”“西靠黄浦江,东接虹桥,七条高速像墨线勾勒出轮廓,但纸上还没有任何笔墨。”她深感责任重大。

人工智能有三个要素,算法、算力和数据,而第四要素,则是“场景”。技术的价值在于有用,人工智能的魔力,需要场景去释放。赵莉莉说,试验区是一块非常难得的大衣料子,有广阔的待开发的成片建设用地,可以为人工智能的应用提供广阔的舞台。“试验区位于上海人工智能人字形布局交汇点,是虹桥国际开放枢纽的南大门,上海南部科创中心的主阵地。周边有七条高速公路环绕,到虹桥国际机场及浦东国际机场仅半小时车程,1小时覆盖长三角都市圈,区位优势非常明显。”

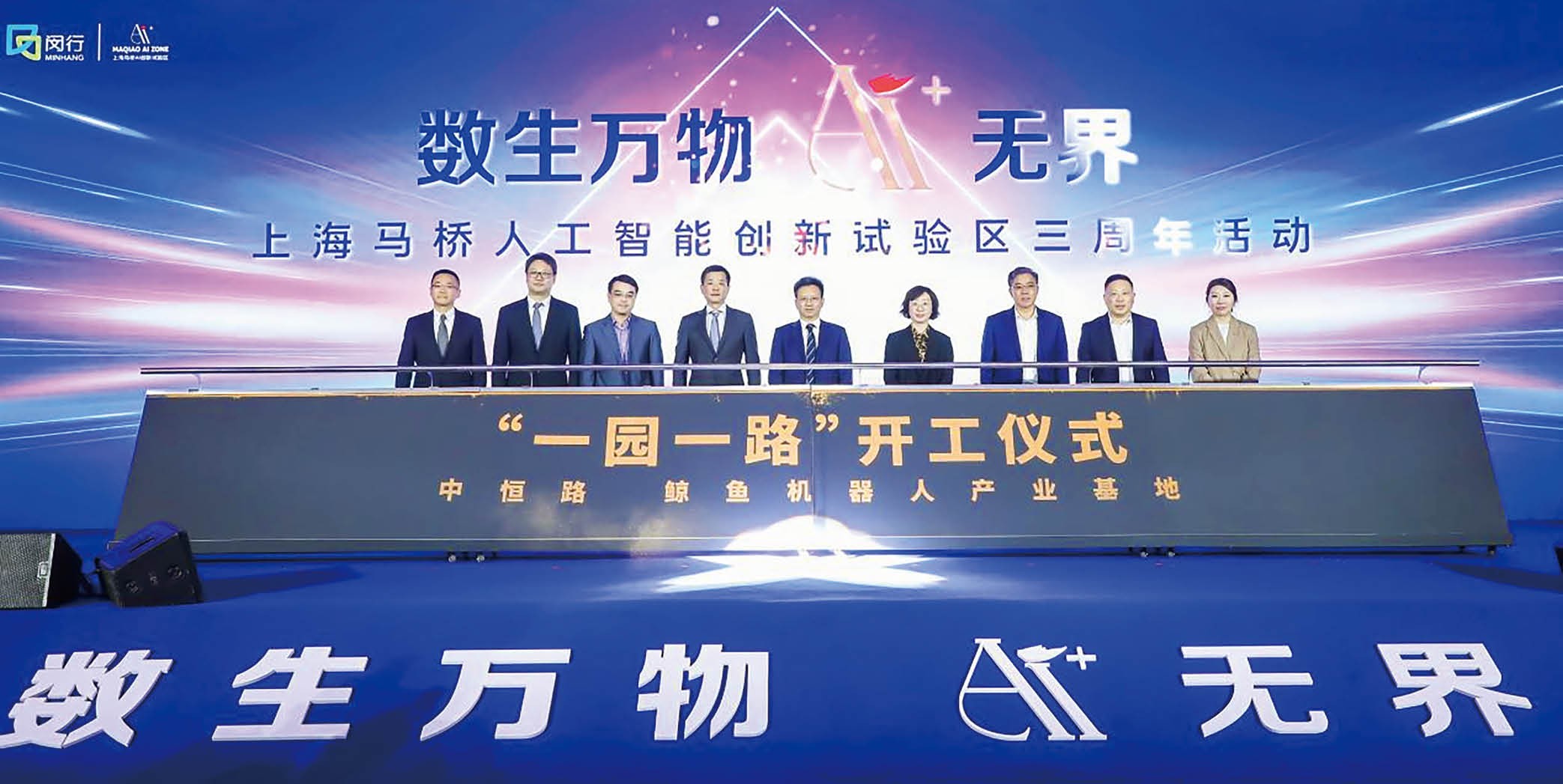

“一园一路”开工仪式(一园:鲸鱼教育机器人生产基地;一路:中恒路)。

在赵莉莉眼中,张江侧重研发,临港侧重大型制造,徐汇滨江更侧重“软性”的人工智能。“我们是唯一一个用‘人工智能’来命名的,试验区因AI而生,也只专注于AI这个产业。此外,试验区是唯一冠以‘试验’二字的载体,‘试验’这两个字,我觉得非常重要,它是改革的序曲,也意味着探索的开始。”

和其他三个载体比,试验区看上去有两个弱势,第一,是没有任何人工智能产业基础;第二,没有成熟的配套设施。但这恰恰也是优势所在。在一张没有产业基础的白纸上,反而可以发挥出后发优势,可以更聚焦“智能机器人、智能感知系统、智能运载系统、智能新硬件”的产业定位,把产业链的韧性和黏性充分地构建起来。没有成熟的配套设施,恰恰意味着拓展空间充裕,未来,试验区将拥有115万平方米商业办公、83万平方米智创研发、763万平方米智能制造、82万平方米未来居住、425公顷全域渗透的蓝绿休闲空间,可以更好地建设“智生产、智生活、智生态”的产城共生家园。

“试验区简单来说就是要做好两件事:培育千亿级人工智能产业集群,建设千年冈身之上的未来之城。”当时有人开玩笑说,这目标有点宏大。赵莉莉笑着说,“我们知道,每一个伟大的开始,都始于看似不可能的梦想”。

左图:试验区首个人工智能标杆性创新载体:上海工业智能中心。

右图:非夕机器人生态中心。

破壁者们:在白纸上画最新最美的图画

2024年4月,招商工作中,吴亮接触到了一家有意扩大生产规模的人工智能企业。该企业对当前厂房所在地的营商环境存在不满,正在寻找更合适的生产场地。了解到这一需求后,吴亮当天就组织招商团队,为企业精准匹配了合适的厂房载体、相关政策以及应用场景,并线上邀请企业创始人前来实地考察。次日,企业创始人实地考察后,当即决定在试验区进行投资。这样的场景,在试验区招商引资过程中已经司空见惯。

招商引资是试验区发展的生命线。试验区的招商团队,凭借专业素养和敏锐洞察,在产业的海洋中精准定位优质企业。他们穿梭于展会、深入企业,与行业协会紧密合作,挖掘潜力项目。对于初创企业,他们不仅看重技术潜力,更关注其市场需求与成长空间;对于头部企业,则聚焦如何将业务版图延展至上海乃至全球,实现互利共赢。

有人说,人工智能企业是“江山代有才人出,各领风骚两三年”。创业不易,作为“攒局人”的他们本身也是创业者,更能对创业途中遇到的种种困难感同身受。他们带着产业地图一家家拜访长三角的机器人企业;遇到政策瓶颈,他们拿着企业需求清单,在区政府各个部门间“磨嘴皮”。“我们作为店小二,更要搭好平台,多多攒局。”吴亮坦言自己经历了从管理者向服务者转变的巨大转型。公司副总经理夏吟也说,团队定位就是“超级链接者”。“我们是最懂企业的政府雇员,同时,我们也是最懂政府的企业事务官。我们深耕产业,与属地政府马桥镇人民政府、江川路街道形成合力,帮助企业进行各种链接。”

非夕科技的自适应机器人,能够适应复杂环境、以类人的方式完成多种复杂任务。

从公务员变身企业管理者,试验区公司团队搭建产业链、创新链、资本链、人才链、应用链“五链一体”的企业服务品牌。“为了更好地服务企业,我们所有员工都对接着若干家企业,大家化身贴心管家,从人才公寓到子女教育,从工商税务到政策申报,事无巨细,为企业解决后顾之忧。”

去年8月,一个龙头企业的创始人和试验区公司说,他们紧急引进了一个经验丰富的机器人工程师,这名科学家只有一个要求,希望他5岁的孩子可以立刻在当地幼儿园就读。在这名科学家还没办理居住证的情况下,马桥镇和区教育局非常帮忙,1周就解决了孩子读书问题。这名科学家也安心落户在闵行。赵莉莉说,“上周这个科学家刚联系我,他刚刚创业了,第一个想到的就是落户试验区。”

一家落户试验区的农业科技企业,非常想申请市农委揭榜挂帅的项目,但苦于相关委办局并不知道企业特色在哪里,它能够在农业领域做哪些人工智能的项目的应用落地,试验区的招商人员立马牵线搭桥,助力企业对接区农委,为企业申报项目铺平道路。“我们试验区设立了专员实时关注政策动态,第一时间将适用政策推送至企业。低息贷款、专项扶持资金等政策资源,经过我们工作人员的精准对接,源源不断流向企业。从材料准备到提交审核,全程跟踪,确保企业能够充分享受政策红利。”

企业落户的密码就藏在这一个个细节里。“这些事听起来不大,但对企业来说,就是最实在的营商环境。”吴亮说。

试验区招商服务中心负责人秦琦琛感慨,为了引进一个重大项目,他们搞了一波“反向政策宣讲”,没有像往常一样等待企业提出需求,而是主动梳理出教育、医疗、社保、住房等关乎个人切身利益的几十项政策包,制作成可视化图表,直接告诉不同等级的引进人员分别可以享受哪些待遇,孩子可以入读哪类学校,公积金可以如何续接,人才评定标准如何认定……这份细致入微的“政策菜单”,让原本犹豫的团队成员一目了然,疑虑全消,爽快签约。

天道酬勤。试验区公司打造的产业链、创新链、资本链、人才链、应用链“五链一体”品牌推动 AI产业链式集聚去年获评工信部全国63个典型企业服务案例,成为全国唯一的AI应用品牌案例。

夏吟说,最近我们又在探索做“生成式企业服务”。“我们发现很多偏硬的人工智能企业都有出海需求,我们就链接资源搭出海平台,现在我们与白俄罗斯中白工业园、中科院曼谷创新合作中心建立了长期稳定的合作关系,还与日本中华商会、阿曼代表团等建立密切往来,并依托区域内现有‘中欧班列上海号’首发站的有利条件,为企业提供更全面、专业的出海支持和服务,组团推进企业产品进入中东、东南亚等市场。”

上海马桥国际半程马拉松现场,熙香科技智能咖啡机器人现场制作咖啡。

从智慧食堂、智慧面档、AI机器人餐车到智能小吃机、智能咖啡机,试验区见证了熙香的产品从落地试验区生产到走出上海,走进香港、甚至出海的一路发展。“日本中华总商会的会长对他们的产品非常感兴趣,日本已经进入深度老龄化,许多拉面店都面临着后继无人的尴尬局面,如果智慧面档能够应用到日本拉面店里,那将是非常有意思的出海场景。”吴亮说,企业的订单已经多到来不及做。“我们很高兴通过我们的服务,让企业完全没有发展的后顾之忧,驶上了高速发展的快车道。”

6月29日,在遭遇洪水的贵州榕江,熙香机器人餐车也是紧急“上岗”,为灾区百姓日夜赶制上千份盒饭,体现出机器人在断水断电等极限情形下的“战斗力”。

有人感慨,试验区建设是闵行区近年来最艰巨的任务,最难啃的骨头。2020年公司甫一成立,就遇到新冠疫情的冲击,加之国际国内紧张局势和经济下行的危机,这里经历过停工停产,也有企业经历过国外技术垄断,类似规划落地、园区建设、招商引资的困难还有很多很多。有难题就破题,试验区公司的全体成员以浦东开发开放初期过江的“十八勇士”为榜样,勇做“拓荒牛”,不断刷新试验区建设发展速度。

第一年,推进了规划获批,并入选上海市26个特色产业园区之一;第二年,探索“基金+基地”模式,组织起数智马桥、智联学院等企业服务品牌活动;第三年,城市设计完成并发布,区属国企的第一个产业载体——上海工业智能中心启动建设,项目从评审到土地摘牌,仅用时2个月,诞生了“试验区速度”;第四年,试验区拿下两个市级品牌——市级智能服务机器人产业集群和市级产教联合体;第五年,智能服务机器人产业集聚更上层楼,新推出的一批明星人形机器人在WAIC上精彩亮相……

五年间,这样的故事串起了试验区一条独特的成长轨迹:从第一个载体上海工业智能中心落成使用,致力于构建完整的“上下楼就是上下游”的人工智能产业生态,到“五链一体”企业服务品牌入选工信部典型案例;从最初的2人创业团队,到如今几十名员工全员化身“企业服务员”;从零基础到集聚超150家智能机器人企业,形成占全国 10% 市场份额的产业集群。节卡机器人的协作机器人产线、非夕科技的自适应机器人、钛虎机器人的关节产品,这些“从 0 到 1”的突破,背后是无数个深夜试验区办公室亮着的灯光,是无数双沾满泥土的运动鞋,是若干件被汗水浸透的衬衫……

上海马桥国际半程马拉松现场,海神机器狗和巡防车为赛事保驾护航。

团队成员至今还清晰地记得,当初试验区内只落户了几家智能机器人企业,他们拿着一份产业图谱,在具身智能机器人领域逐一拜访智能新硬件、智能感知系统、智能机器人以及智能运载系统领域的相关企业,从本体制造商到细分领域的头部、躯干、旋转执行器、线性执行器到灵巧手制造商,不断游说企业入驻试验区,构建完整的产业链上下游。

夏吟感慨,之前加了4次某平台相关负责人的微信,都没有获得通过。后来还是通过积极参加线下的相关活动,才得以结识这些业内领先的咨询机构。“一次次真诚的交流与沟通,让对方消除了对我们的疑虑,并介绍了一批行业内的上市公司与我们对接,帮助我们补齐‘缺链’的部分。”

“不畏青山多崎峻,无限风光在险峰”。作为一名女性创业者,赵莉莉说,如果创业有曲线,那会是一个无限循环的微笑曲线,是无数次的“行到水穷处,坐看云起时”。

2023上海城市空间艺术季期间,举办上海马桥人工智能创新试验区实践案例展。

生长的力量:未来之城的现在进行时

试验区的未来之城规划同样令人瞩目。“一轴一园三区四廊” 的空间布局,融合了历史与未来、科技与人文。北部的 “未来之城”,人工智能点亮人间烟火;中部依托 “中欧班列”,用人工智能照亮复兴之路;南部则是人工智能赋能千行百业的典范。在这里,望汇路贯穿东西,历史长河与创新之海交织,科技与文化相互映衬,打破传统界限,探索无限可能。

试验区规划中引入的“盒子”微空间,可以满足企业与居民的多样化需求。

“盒子” 概念的引入,更是试验区规划中的点睛之笔。这些 1000 平方米左右的微空间,以其多功能性和灵活性,形成5分钟服务半径,可以满足企业与居民的多样化需求。试验区的副总经理金晓云说,“智研盒子”可以作为像华为“罗马广场”式的交流平台和共享研发平台;“邻里盒子”集成生活服务配套,营造交融、交往、交心的社区氛围;“孵化盒子”,则是提供适配初创企业成长的产业微载体。这些盒子,可以在绿地里,可以在旧式厂房里,可以在新锐社区里,它们无处不在,为试验区增添无限活力与可能。

由产业地标上海工业智能中心、望汇路历史长河、绿里线性公园和一个别开生面的智研盒子组成的未来城市“微样板”,已经雏形渐显,成为城市共融生长的整体。一个可借鉴、可复制的无界融合试验区“新模式”正在诞生。

上海工业智能中心是试验区的产业地标。

总部、办公及研发、中试、验证等业态一应俱全,为孵化、研发后生产落地、扩大规模提供空间支持。企业不出园区,在大楼周边就可顺利实现10到100的跨越。不仅能享受市、区两级人工智能专项政策,还能享受试验区产业扶持政策、大张江产业政策等区域政策。依托上海市智能机器人中小企业特色产业集群优势,以及上海交通大学和上海华东师范大学的“脑力支持”,百家企业+百位科学家的联动在不间断上演。

以人工智能点亮人间烟火,以科技创新赋能城市发展。一座千亿级人工智能产业集群的未来之城,正在向我们走来。这片土地的故事,才刚刚开始。就像古冈身经历了四千年的风雨依然矗立,试验区的开拓者们相信,只要坚守初心,久久为功,千亿产业集群的梦想终将照进现实,千年冈身之上的未来之城,必将绽放出更加夺目的光彩。记者|陈冰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。