需求涌来,“休学中心”遍地开花

“为何爱我者予我牢笼?”

这句歌词来自电影《消失的她》的片尾曲《笼》,原本讲述的是爱情关系。但在评论区,有高赞评论说,这句歌词也是如今无数亲子关系的真实写照。冠以爱之名的控制,压得许多孩子喘不过气。

在周松的印象里,女儿婷婷曾经乖巧听话。但五年级时,孩子情绪开始变得低落,买了雕刻刀不只是培养雕塑的爱好,还可能有别的想法。婷婷把自己锁在屋子里,不出门不吃饭不上学,手腕上还有划痕。由于女儿一直拒绝去医院接受检查和治疗,周松和妻子无法强求。

如今,婷婷已经休学一年,过着日夜颠倒的生活。

周松的家庭样本并非孤例。据《2023年国民抑郁症蓝皮书》调研结果显示,我国18岁以下的抑郁症患者已经达到总人数的30%,青少年抑郁症患病率已达15%-20%。他们当中,很多家庭都尝试过心理咨询、药物治疗、物理治疗等等。但无一例外,孩子休学的比例很高。在一项对1232个患有抑郁等精神障碍学生的家庭调查里,有过休学经历的孩子占53.85%,平均休学次数为1.71次,第一次休学的平均年龄为13.74岁。

除了家庭和医院,休学机构是承接这些孩子的一个场所。从线上博主兜售“三天驯服叛逆期”课程,到动辄数万元的封闭训练营,从主打“陪伴”的小型机构,到为青少年提供心理治疗的日间中心,不同休学机构特色各异,有的主张完全接纳,有的主打自然疗愈,还有的戏剧、塔罗牌、cosplay都会出现在课表里。

需求如海啸般涌来,催生出一条“厌学产业链”,在焦虑与商机的裹挟中野蛮生长。《新民周刊》记者调查了不同类型的休学机构,在与疾病对抗的日子里,这些家庭是否找到了答案?一家理想的休学机构,应该是什么样?孩子在那里,会变得更好吗?

专业医生入场

上海市普陀区桃浦镇一个园区里,有一处特别的花园。花园里的绿植沐浴着夏季日光,郁郁葱葱地生长;水泥台子拐角处有一个猫屋,木头做的,允许任何一只猫咪短暂歇息;地上的石板路,圆形石头写着“祝你青葱+鱼块”。小花园属于观心童创日间中心(以下简称“观心”),是一家针对儿童青少年、提供多学科联合诊疗MDT心理治疗模式的机构,花园里常常出现十多岁的孩子,他们在这里接受日间治疗,白天待在这里,晚上回家。

笑声从三楼的房间传来。15岁的李微,已经休学半年,他和几位同龄伙伴围坐在一个椭圆实木桌前玩卡牌,分牌、出牌,推理,远离学业的困扰,这让他感到无比放松。牌局结束,李微小心翼翼地在黑板上涂涂画画,他最喜欢漫画《海贼王》,路飞身上的自由、乐观与无畏,是他的向往。

三楼左手边的影音房往常是开展活动用的,小西远离群体活动,选择独自待着。她蜷缩在影音房角落,屋里的窗帘紧闭着,刚来机构不想融入集体的孩子大有人在,心理治疗师表示尊重和理解,给予安全范围内的最大自由。“我们不会强迫他们加入。”

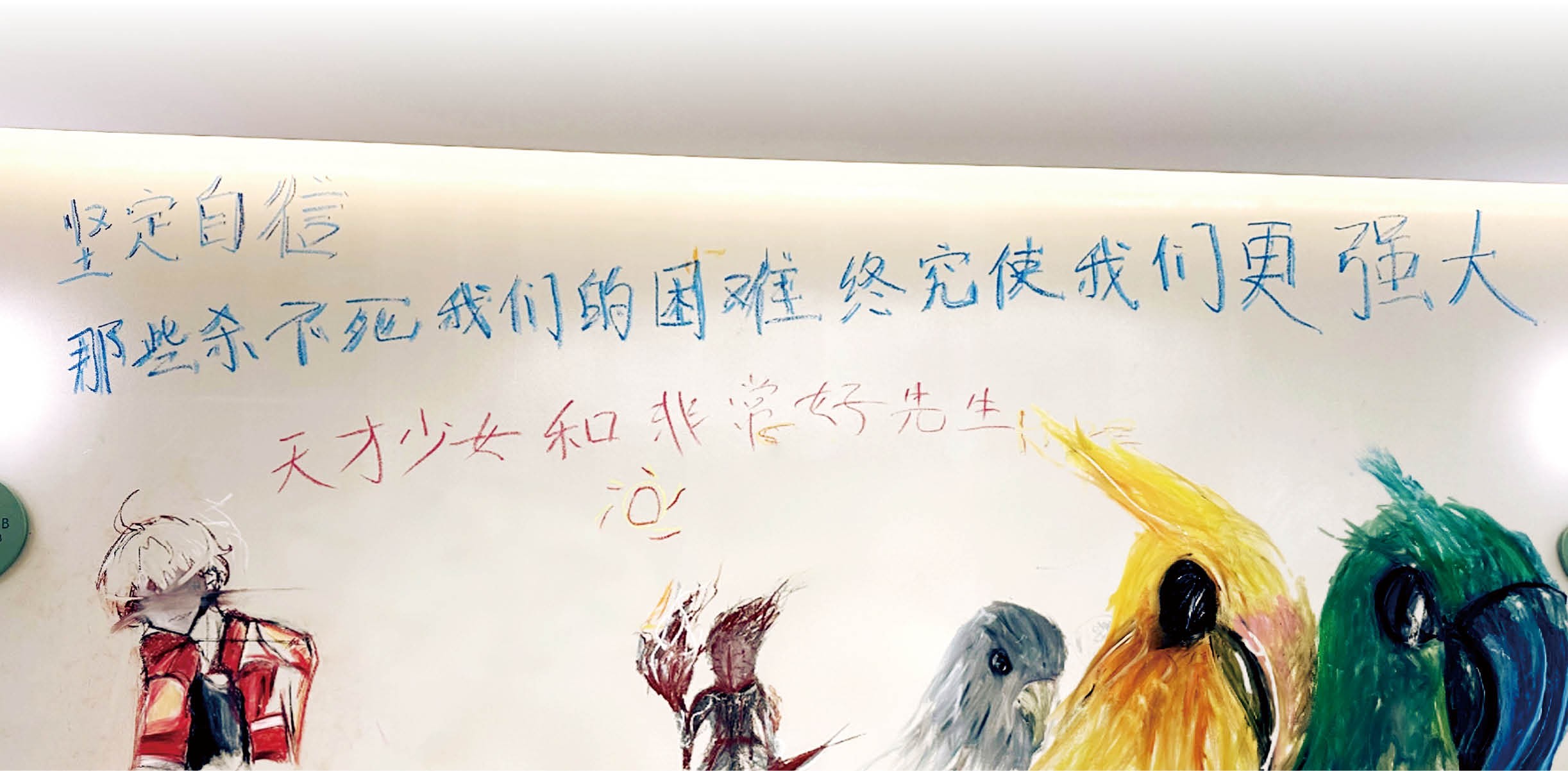

房间黑板上,有孩子用蓝色的笔写:“杀不死你的终将让你变得强大。”有孩子画下彩色抽象的鸟类,他们将自己喻为天才少女和非常好先生,这是他们自己和自己的对话。有调侃,有治愈,而这样袒露的内心世界,在家里,很难敞开给家长。

观心童创院长王海芳告诉《新民周刊》,最初,上海童创未来是一家拥有独特日间服务的心理治疗机构。2023年9月,由国内著名儿童精神病学专家、曾任上海精神卫生中心儿少精神科主任杜亚松教授等知名专家创立。2024年,机构被观心实验室收购,更名“观心童创”。

这里的诊室不太像传统意义上医院的诊室,而是黄色、绿色不同家具填充的小空间。大厅和一般的医疗机构和心理咨询门诊也不同,进门左手边是一个名叫秘镜岛的艺术装置,上面写着“症状是来自天使的守护”。

“休学机构”能否帮困境中的孩子迈出第一步。

这一装置试图在转变家长的误区,告诉他们,如果孩子腹痛腹泻、自伤自残、沉迷手机,可能不是在和你作对,而是情绪出了问题。三楼走廊一块画布上写着一行字:“成长,是允许自己脆弱,只有你能创造自己,只有你能决定今后的人生。”在这里,文字和治疗师一样,随时能伸手拉孩子一把。

据了解,近几年国内有一些城市,由专业心理医生或者专业精神科医生创建的青少年心理干预机构正在增加。传统公办医院的精神科或者心理门诊,受限于收费方面的规定,再加上医生工作过于繁忙,很难为患者提供个体化的治疗。当这些医生加入非公医疗机构或者创建心理咨询机构后,个体化的心理干预得以实现。

休学机构优劣难以判断

相较于观心童创,“渡过”这家机构像一个共情力很强的陪伴者。它的创始人是一位抑郁症患者——财新传媒副总编辑张进。2012年,张进先被诊断为重度抑郁症,后改诊为双相情感障碍。在体会痛苦并意识到相关科普内容的匮乏后,张进试图帮助更多青少年,也带动更多人走进青少年心理行业。

2015年,张进创办了“渡过”公众号,2017年,“渡过”第一个读者群应运而生。作为“渡过”第一批陪伴者,邹峰在微信群里热心地解答大家的问题,他不仅扮演陪伴者的角色,也综合自己的陪伴经历给孩子们开讲座,组织他们进行乐队表演。

在一对一聊天的时候,邹峰也会借助非语言的工具帮孩子更容易地表达,比如情绪卡牌。有一次,他陪伴的孩子因为病情无法上学陷入自责焦虑,但谈话时他拒绝提及,邹峰拿了一些图画卡牌给他,请他随意选一张,两人互相描述看到的内容,“我尝试用一种间接的方式帮助他表达出了当下的感受,聊完后,他开始哭泣”。

“观心童创”内的小花园。

杭州绿汀小屋主打“陪伴模式”的环境疗愈,创始人盛梦露曾在“渡过”做过兼职,自己也是抑郁症患者。在社交平台上,曾有人质疑绿汀小屋的模式“不靠谱”。盛梦露展示了几组数据:据她观察,在绿汀小屋接受过干预的青少年中,超过七成在情绪和社交上有明显的改善,他们有的回归校园,有的出国升学,还有的正在旅行、创业等,“至少有40%的人离开后进入了下一阶段的发展”。

尽管需求量很大,但对“休学中心”的质疑声从未间断过。社会和家长的认可度是行业面临的最大挑战。

王海芳曾接到过家长的投诉:“我的孩子到这里治疗,仅仅只是烘焙做饭、玩卡牌甚至一个人待着吗?”王海芳很理解家长焦急的心情,这种时候,日间中心会邀请家长和孩子的责任医生、责任治疗师进行面对面的沟通,帮助家长进一步理清孩子的情况,并对治疗方案、治疗预期进行沟通。通常来讲,心理治疗的疗效,依赖于医生的经验和判断,比较难以量化。在日间中心,心理测评量表是较为客观的一个标准。“但有些孩子不想离开机构,他会故意把测评结果做得很差。”王海芳说,日间中心已经有很多成功案例,就是对疗效的肯定。

“渡过”对外合作负责人张霆对此也有同感。他介绍,“渡过”开设了五天六夜亲子课程,是帮助孩子迈出社交第一步并找到同伴支持的重要方式,但短时间内获得较大改善不太现实。有些孩子在配合一段时间的活动后,复学率可以达到50%—60%,但情绪上的恢复仍是一个长期的过程。

邹峰认为,青少年缺乏稳定的社交关系,相比成年人更难治愈,即使恢复了相关能力,回到学校,现实的问题没有解决,焦虑仍在。

一些休学机构,甚至让孩子产生依赖感。16岁的周子渊在一家休学中心待了一个月,回家前夜,他爆发了严重的分离焦虑,在小屋后院坐到凌晨四点。之后不到一年里,他又去过两次。“那里是一个几乎完美的乌托邦。”他形容道。周子渊的手机里有一个专门为小屋建的相册。翻看着相册时,他被一种感觉击中,他顿了顿,说出一个词语——“安全感”。

休学机构的鱼龙混杂,费用参差不齐,让家长们在选择时会不知所措。

打开社交媒体,打着治疗青少年抑郁症旗号的网红博主,卖课的不在少数。“7天让孩子爱上学习!”“告别厌学21讲”……某短视频平台这类课程月销超万单。主讲人王浩曾是教培老师,转型“家庭教育导师”后单月营收十分可观。 王浩的资质是某机构颁发的“高级心理咨询师”证书——实则为三天网课结业证。当记者问及课程效果,他坦言:“家长买的不是解决方案,是焦虑缓解剂。”

记者了解到,目前市面上也有针对特殊儿童的网瘾学校和封闭式学校,但没有对“特殊”两字做出清晰划分,比如适合去这些机构的儿童究竟是精神、心理问题还是品德问题。

“复学”是不是休学机构的KPI?

更关键的问题在于,复学就能代表孩子康复吗?王海芳表示,事实上,有一部分孩子到日间中心测评后发现心理没有任何问题,但就是不愿意上学。因此,不愿意上学,不代表着孩子就存在问题。

观心实验室教研负责人、资深心理咨询师韩冰曾在海外医院和国内三甲医院精神科工作多年,有20多年的心理治疗和咨询经验。在线上直播间,韩冰面对家长们“孩子什么时候能回到学校”的反复追问,会很无奈。“有家长说,我孩子状态好多了,但就是学习状态不好。我一听到这样的家长就很烦,孩子就像一个受伤的小兔子,好不容易从洞穴里重新探头出来,你这番话一说,又把他吓回原来的样子了。”

父母对复学的急切期待会化作沉重的负担压在孩子心上。休学的四年里,周子渊复学过三次,“每一年都在尝试复学,每一年都没有成功”。有心理问题的孩子背后很可能有着有心理问题的家长。韩冰说,解决青少年的心理问题的根源要回归到家庭,很多时候可能比只给孩子做咨询要好得多。

邹峰发现,最近几年青少年抑郁发病年龄越来越早,早期亲子营以高中生为主,现在十三四岁的初中生越来越多,“家长要求孩子学习冲刺的时间从高三变成初三,甚至小学”。记者|吴雪(文中周松、婷婷、李微、周子渊、王浩均为化名)

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。