“不上学”前,孩子心里早已千疮百孔

当我们普通人感觉到身边“不肯上学”的孩子越来越多时,精神科和心理科医生对此早已觉察。

“2024年,我的门诊量是4200人次,其中儿童青少年有3500人次。业内同行开会时大家交流发现,最近五年儿童青少年患者激增,可以用‘爆发性增加’来形容,门诊看到晚上七八点都看不完。”海军军医大学第二附属医院(上海长征医院)医学心理科副主任医师潘霄说道,由于专注于儿童青少年心理问题,在家长和同行中颇有口碑,他的门诊中,很大部分是外地家长带着孩子到上海看病的。

《新民周刊》记者采访了上海精神专科医院、综合性医院的相关专家,大家给出两点共识:首先,儿童青少年心理问题明显增加;其次,“不上学”只是儿童心理问题严重化后的一个表现,在“不上学”之前,孩子的心里早已千疮百孔。但对于很多家长而言,只有到了“不上学”的地步,才会意识到问题的严重性,不得不允许孩子休学和就医,而此时,干预和治疗都变得困难。

当家长把学业当做衡量孩子优秀与否的唯一指标,当社会给年轻人的容错空间越来越小,当社会焦虑一层层传递给正在成长过程中的孩子,当互联网早早介入童年,儿童青少年心理健康问题变得日益严重。

在孩子提出“不想上学”之前,我们应该做点什么。

手机、游戏?原因没那么简单

上海市精神卫生中心副院长、主任医师王振的诊室里,一名初中女生被妈妈带来看病。

“上学不开心。”面对医生,女孩显然不想多说话。

“上学不开心”是王振医生听到的最常见的答案,但从医生角度分析,每个不肯上学的孩子背后都有独特而复杂的原因。“是外界没有吸引力了,还是内部没有动力了?是在外界遇到困难了,还是内心有困难了?”当孩子来到诊室,医生会帮助孩子和整个家庭还原真相、寻找原因。

但在很多家长眼里,孩子不肯上学的原因并不复杂——沉迷手机、沉迷游戏、沉迷二次元。不少家长带孩子找医生的目标很直接,他们以为,戒掉手机和游戏,孩子就能再去上学,变成一个“正常人”。但在医生眼里,沉迷手机和游戏与不上学一样,都是种种因素导致的结果。

接受采访的精神科医生或者心理医生都向《新民周刊》记者强调:每一个不肯上学的孩子背后都有一个很长的故事,并不是某个单方面的原因导致了这样的结果,系统性的问题需要系统性地解决。

王振医生发现,带孩子看病的父母往往将心理问题的原因简单化,“简单的归因,往往都不是真正的原因。”王振医生表示,当孩子出现心理问题时,很难用简单的对错来解释,父母间相互指责,对于改善孩子的情绪问题只会带来负面的影响。

上海市民政第三精神卫生中心副主任医师徐静文接诊了大量不肯上学的孩子,有一个女孩让她印象深刻。女孩星辰(化名)父母都是名校毕业生,事业成功,她的姐姐成绩优秀,已经上大学,她自己在初中阶段也是优等生。在星辰“出问题”之前,这个家庭很美满。

中考星辰发挥得很好,进了重点高中重点班,但高一上了一个学期,星辰就不愿意上学了。医生接诊星辰时,看到她胳臂上或深或浅的小洞,是她用指甲抠出来的,这种自伤行为是严重抑郁的诊断依据之一。

徐医生了解到,进入重点高中,强中自有强中手,星辰不再是成绩拔尖的学生,从老师那里得到的关注和赞扬比初中时少了太多,而且,新班级里同学之间充满着竞争的气氛,轻松的交流变得很少,让星辰倍感压抑。一段时间后,星辰情绪问题加重,开始自伤,为了不让别人看到胳臂上的伤痕,她大夏天也穿长袖。

当孩子出现心理问题时,很难用简单的对错来解释,父母间相互指责,对于改善孩子的情绪问题只会带来负面的影响。漫画/崔泓

原本成绩优秀的女儿成绩下降、上课睡觉,自然会引起父母的关注。家长给她报补习班,晚上辅导作业,常常要讲“考不上好大学就没有好前程”之类的话。但家长的压力不但没有激励星辰,反而让她的情绪问题逐渐加重。星辰向家长提出转学的要求,父母不同意,星辰便拒绝上学。

表面上看,星辰不上学的原因是学业压力,但徐静文医生慢慢了解到,导致星辰情绪问题的还有另一个重要原因——闺蜜的影响。在新的学校,星辰交了新朋友,这位女同学很快成为她的闺蜜,无话不说——青春期的孩子把从同龄人那里获得的认同和肯定看得无比重要,这是人在成长过程中正常的心理变化。但是,这位闺蜜对星辰却时冷时热,还把星辰自伤的秘密告诉了其他人,闺蜜的“背叛”让星辰备受打击。

多位医生表示,青少年在学校中遭遇的人际问题,是导致不愿意上学的原因中仅次于学业压力的一大原因,校园霸凌、冷暴力、老师的过分斥责等等带来的负面情绪,是一部分学生难以自我消解的,此时如果没有得到家长的理解和帮助,一些孩子就会陷入更严重的情绪问题。

自伤甚至自杀,表明孩子的情绪问题已经到了相当严重的程度,而在发展到这一步之前,一些孩子选择躲进网络世界或者游戏的世界,到虚拟的空间里去寻找放松和快乐。真实世界里获得肯定、获得快乐太难,虚拟世界要得到这些却太容易,最终,家长看到的表象就是:孩子沉迷手机、沉迷游戏、不去上学。

2024年5月,山西省太原市一所中学,高三学子在教室内紧张复习。

“不肯上学的孩子”,为何变多了?

马斯诺需求层次理论,诞生于上世纪40年代,但到今天,它仍能帮助我们理解现代人心理危机出现的深层次原因。马斯诺认为人的需求从低到高依次为生理需求、安全需求、归属与爱的需求、尊重需求和自我实现需求。

出生在上世纪80年代之前的人,或多或少都经历了物资匮乏,一件新衣服、一盒巧克力、一顿丰盛的大餐,是大家长久的期盼,当获得这些东西时,人会感受到强烈的愉悦感。

今天的孩子,自他们一出生,吃饱穿暖这样的生理需求和安全需求都已经被大大满足,他们的需求是从精神需求起步的,而精神需求的满足不那么容易。如今的孩子,从哪里找到快乐呢?

王振医生常常听到家长的疑问:“我们什么都给他了,什么都帮他准备好了,为什么他还不开心?”王振面对这样的问题也会思考:孩子难以获得快乐,是不是家长给予的太多了?如果孩子不做任何努力就能满足所有的需求,他们从来没有体验过通过自己努力获得的满足感,那么他的心理奖赏系统发育可能就会出现异常。“过度的物质满足,同时又缺少恰当的情感交流,会让孩子的心理发展出现问题。”

学习能力弱、不爱学习的人,事实上在人群中总是占有一定比例,但为什么过去的孩子,并没有那么多“不肯上学”的现象?

同济大学医学院、附属同济医院精神医学学科带头人申远教授说,这些年社会上发现“不肯上学”的孩子增加,有多方面的原因。一是出现心理问题的孩子相对比例和绝对数量确实逐渐增加,导致因疾病不能上学的情况增多;其次,现代社会,校内外的学业压力骤增,一部分孩子因学习困难逐渐掉队,在畏难情绪、失败体验等负面因素夹击下,失去继续上学的动力和信心,彻底躺平;还有就是家庭系统内部,家庭动力出了问题,“临床上我们遇到过有的孩子因妈妈生了二胎,害怕失去妈妈关注而拒绝回学校上学的孩子”。

多位医生注意到,教师家庭、高知家庭成了孩子出问题的“高风险家庭”。上海市精神卫生中心主任医师乔颖发现,如果孩子的父母是教师,孩子往往要承受更大的压力,有的教师回到家后忘记切换角色,仍然用要求学生的方式去管教自己的孩子,孩子会感受到无论如何都达不到家长的要求、得不到父母的肯定。

“另外,我们也要反思,现有的学校管理制度,是否适合孩子发展的自然规律和天性?例如大多数学校文化课程排得很满,体活课、体育课还时常被‘征用’,课间休息时在教学楼内甚至不能跑动,只能步行,孩子在校内很少有身体活动和心情放松的时空。这些规定都是非常不符合青少年成长规律的,不利于他们身心的健康。” 申远医生说。

此外,过度使用互联网对青少年的影响,也是助推青少年心理问题泛滥的重要社会因素。

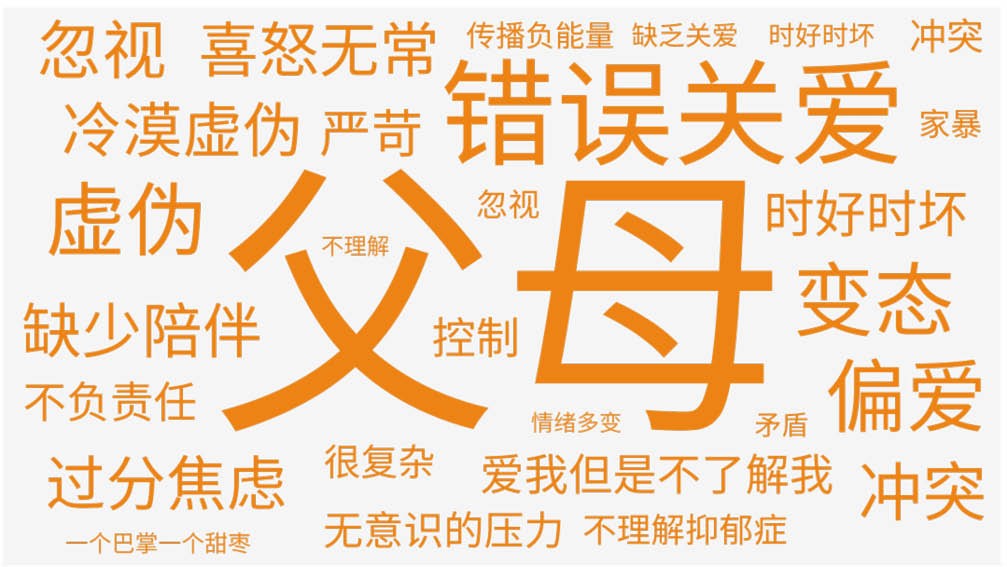

造成青少年抑郁的原因,《2022年国民抑郁症蓝皮书》。图片来源/抑郁研究所

中国科学院心理研究所发布的《2024年不同人群短视频使用强度与心理健康状况调查报告》揭示,青少年日均短视频使用时间超90分钟、大学生近180分钟,成年职业人群近140分钟。报告认为,高强度的短视频使用与抑郁风险、焦虑风险显著相关。

智能手机带来的信息碎片化,还会让人专注力降低,专注力下降的孩子往往会遭遇学习困难,学业成绩的下降又会加重抑郁焦虑情绪,让他们更难融入校园生活,也无力学习。

更令人担忧的是,自媒体的爆发伴随着大量劣质甚至毒害内容的传播,应该引起社会各方面的高度重视。

申远医生举例,在自媒体平台上,不乏少数博主分享如何划手腕,如何通过诱吐等方式保持体型,甚至有分享自杀感受,对于青少年这个心智和理性都未成熟的群体,这类信息造成的不良影响不可估量。而另一头,家长和孩子之间存在严重的信息代沟,许多家长对于孩子接触这些不良信息是毫无察觉的,往往等到恶性事件发生回溯,才意识到其可怕,但悔之晚矣。

当前青少年的父母大多是独生子女一代的80后甚至90后,他们成长在以自我为中心的环境中,很多家长也不知道应该怎么去关心孩子。“很多家长在孩子生病前只关心成绩,很少去问一问孩子你的感受是什么、愿望是什么。”申远医生说。

长征医院潘霄医生从就诊的孩子中间发现,一些孩子不愿意上学,沉迷于二次元文化,实际上是孩子通过游戏、二次元实现与家长的“隔离”。“父母只关心我的学习成绩,我达不到他们要求就只能被责备。那么我就去玩游戏、二次元,你们父母不懂这个,你没办法评判我,也不能参与进来,我就可以不和你们交流,也不用被你们烦了。”医生描述了这些孩子的想法。

在徐静文医生看来,现在的孩子,几乎没有机会去排解自己的负面情绪,他们没有时间单独和同龄人一起玩闹,也没有机会通过剧烈的运动或者游戏去宣泄感情,无法向外的负面情绪只能向内伤害自己。

“不肯上学的孩子”变多,可以说是一种“时代病”。经济周期、社会竞争带来的成年人世界的剑拔弩张,传导到家庭中,让孩子失去了情绪调节的空间。同时,儿童青少年早早地进入虚拟世界,削弱了他们在真实世界中与人互动的动力,他们宁愿去虚拟世界寻找更容易得到的快乐。

休学容易,复学太难

“孩子不肯上学”的情况,不仅出现在一线大城市,中小城市中一样普遍存在,到潘霄门诊就诊的家庭,很多来自江苏、江西、安徽等地。在就诊的孩子中,大多数有休学两三个月或者半年的情况,极少数孩子休学长达2年。

潘霄医生表示,虽然儿童青少年心理问题背后的原因复杂,但如果及时得到专业医生的干预和治疗,大部分都可以缓解,在他门诊就诊的孩子中,90%的孩子可以恢复到尝试复学或者成功重返学校上学。

但是,医学标准认为的可以复学,和孩子们真正能够重新回到校园之间,却存在障碍。

申远医生告诉《新民周刊》,孩子因为种种原因休学后,如果想要复学,学校通常要求家长提供医院开具的“复学证明”,表面上是需要从临床上证明孩子的心理、精神问题已经得到解决,究其深层次原因,还是为了在学校、老师和家长之间建起一个保护屏障。

从医学角度而言,所谓“复学证明”是不符合常理的,学习本身是孩子的天性也是权利,并不需要医生证明没有疾病才能进行。医生只能评判疾病情况,并不能决定孩子是否愿意或者有能力上学。因此大多数医院精神科都不愿意开具“复学证明”,但医生往往架不住家长苦苦哀求,最终写下这张所谓的“复学证明”。“这个现象值得教育管理部门专题调研。”申远说。

二次元文化吸引了大量青少年。

相关专家多次在各种会议上呼吁,能否为存在心理问题的孩子提供弹性的学业环境。“比如有的孩子一周能上2天学,那就让他上2天,考试、作业不要强求他,给他一个空间让他逐步恢复社会功能。” 此外也要避免孩子一出问题,学校、家长就进入相互责难的模式,学校老师也要有减负的机制。申远医生介绍,针对这一困境,上海市教委牵头建立了学生心理专家工作机制,教育部门、医学专家、心理咨询专家联合在一起,希望寻找到解决这一难题的方法。

潘霄医生说,青少年就像小树苗,成长过程中如果出现了心理问题,通过规范的干预和治疗,大多数情况是可以得到矫正的,只是需要的时间会比较长,因为心理问题的形成也是慢性的,恢复也可能长达几个月甚至几年。在整个过程中,孩子恢复到一定的程度最好是能回归到社会生活中。

“我的做法是,鼓励孩子恢复到一定程度就要复学,因为一个人未来大部分时间是要与同龄人在一起工作和生活的,如果成长过程中缺失了校园生活,会对他的社会功能造成影响。”潘霄医生说, “未来人的寿命很可能达到100岁,对于这些孩子漫长的人生而言,眼下休学半年、一年,其实是非常短暂的一段时间,我把这个过程理解为‘长跑中的暂时休息’。我们医生和家长、老师,都应该积极地帮助他们度过艰难的时刻,让他们走好自己的人生道路。”

接受采访的精神科医生均表示,所谓的“复学”,家长也不要执着于让孩子回到原来的学校。潘霄医生曾经的一位小病人,原本有抑郁症状,经过将近一年时间的治疗后,心态变得积极。因为从小喜欢手办,这位年轻人后来专门从事手办的设计和制作,有了自己的工作室,手办产品放在网络上销售,收入还不错。

一些存在严重学习困难的孩子,可能只是不适应传统的学校教育方式,当他去学习一门自己喜欢的技能时,反而展现出优势。“不少家长只有经历了孩子不上学,才会真正意识到——没有必要要求每一个孩子走同样的道路。换一条路走,未尝不是新的机会。”记者|黄祺

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。