谁是中国“古墓派掌门”?

“北邙山头少闲土,尽是洛阳人旧墓。”唐代诗人王建的诗句,道出了洛阳地下世界的拥挤。而西安“抬头是皇陵,低头见古墓”的民间谚语,更是形象生动。此外,北京作为明清帝都,皇陵气势恢宏;南京作为六朝古都,古墓同样不容小觑。

究竟谁能执中国古墓之牛耳?且看这场跨越时空的“古墓派掌门”争夺战。

地下文明何其多

中国古墓的数量之多,堪称世界奇迹。

若以数量论英雄,首先想到的便是“地下文物看陕西,地上文物看山西”中的陕西。作为中华民族的重要发祥地,自西周建立至唐灭亡约2000年,先后有14个王朝在陕西建都,涌现了周文王、秦始皇、汉武帝、唐太宗等众多杰出的帝王。

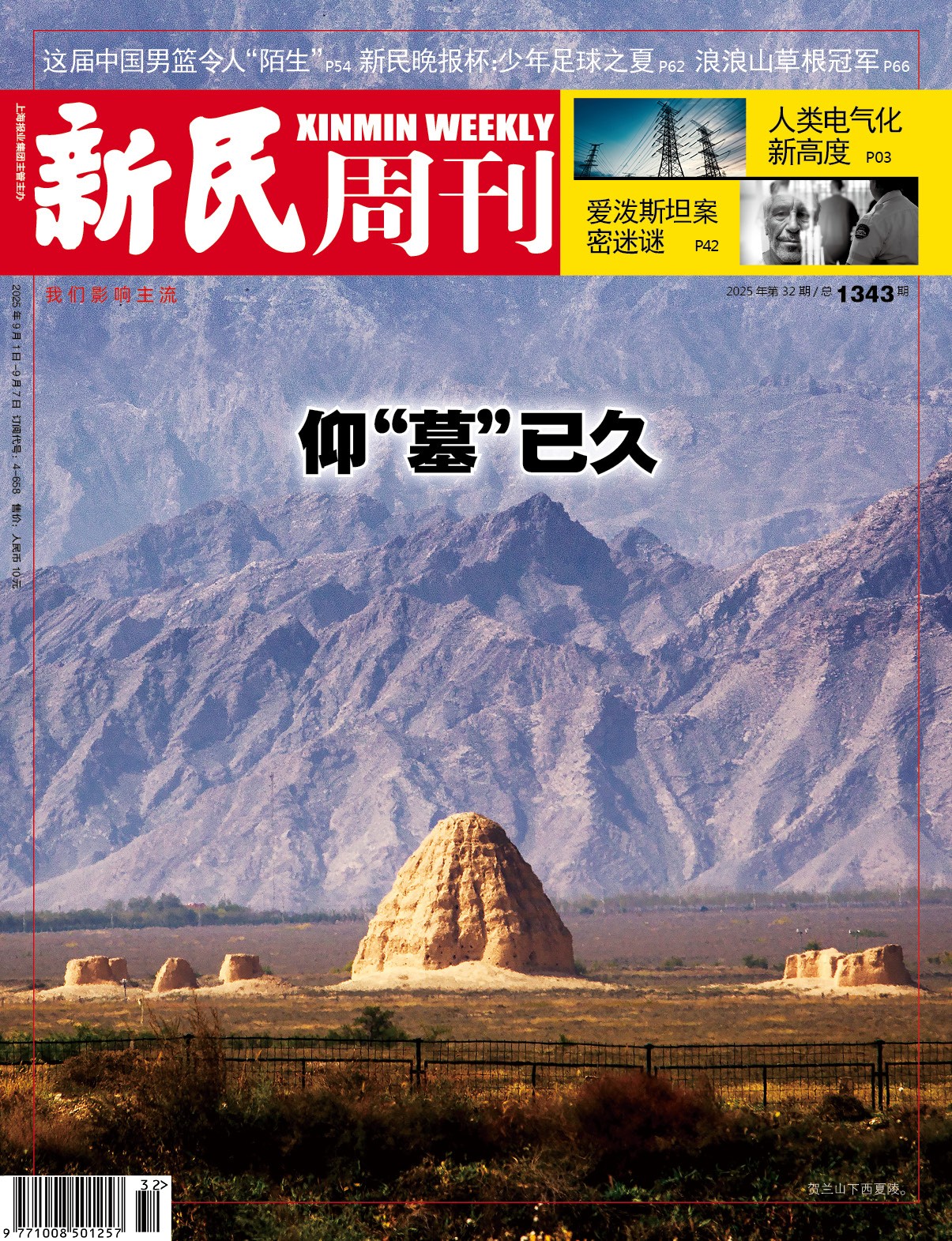

所谓“江南的才子北方的将,陕西黄土埋皇上”,关于陕西的古代帝王陵墓,长期以来有72陵之说。但2018年出版的《陕西帝王陵墓志》首次披露,专家经过田野调查和考证史料确认,从史前时期到明代,陕西共有帝王陵墓82座,总数位居全国第一。如被誉为“东方金字塔”的秦始皇陵、汉武帝的茂陵、唐太宗的昭陵、武则天的乾陵等均坐落于此。

据了解,我国早期的墓葬地面之上既无封土和坟丘,也无树木或标志,战国时期起在墓上开始出现封土。后来君主都以封土大小、高低来显示墓主等级,墓封土愈修愈大,高大之状犹如山陵,所以战国中期以后君王的坟墓开始称为“陵”。到秦始皇时更称“陵”为“山”,名为“丽山”。从汉代文帝开始出现“以山为陵”,气势雄伟高大。唐代关中的18座帝陵都是“以山为陵”,气势更为高大。

其中,秦始皇13岁一即位就开始修建陵墓,动用了70万人、修了近40年还没有修完,陵园面积达到56.25平方公里,如果不是秦的快速灭亡,秦始皇陵的规模还会扩大;西汉时的帝陵规模也很大,据《汉旧仪》记载:“……用地七顷,方中用地一顷,深十三丈,堂坛高三丈,坟高十二丈……”

随着城市发展和重大工程推进,比如地铁8号线和国际机场,十三朝古都西安发掘古墓的数量更是“天量”。

据2025年1月举办的2024年度陕西考古成果交流会透露,仅2024年西安累计发掘古墓超四千座,其中贾里村墓地和阿房一路唐代墓葬均超1000个。墓葬类型多样,包括竖穴土圹、竖穴墓道洞室和斜坡墓道洞室墓多种形式。其中,霸陵祔葬墓发掘在西汉帝陵考古工作中尚属首次,唐太宗才人王帝释墓,是相隔一个多世纪的二次葬墓。

值得一提的是,这些古墓还有极强的延续性。比如,北里王隋唐京兆韦氏家族墓葬,时代跨度长、覆盖范围广、涉及人物多和亲缘关系复杂的特征,为研究隋唐家族墓地随葬品组合、墓位排布和时代演变特征等提供了典型范例。

再看洛阳城北邙山,同样不遑多让。所谓“生于苏杭,葬于北邙”,这里汇集了东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等朝代的皇陵区,历代陪葬墓更是不计其数。考古勘探表明,邙山地区已知的古墓葬数量超过10万座,平均每平方公里就有近300座墓葬,密度之高令人咋舌。

“洛阳是河洛文化的发源地,前后有13个朝代在此营建都城。邙山背靠黄河,南望都城,地势高昂开阔,被古人视为安息长眠的‘风水宝地’。”洛阳市文物局局长赵晓军日前接受媒体采访时介绍,历代王公贵族等归葬于此,形成了冢台林立、松柏郁郁的邙山陵墓群。

就在近日,洛阳市伊滨区的一处建设工地上,考古人员发现一片排列有序的古墓群,经初步探查,共有1449座古代墓葬,时代跨度自西汉早期开始,跨东汉、曹魏、西晋、唐、宋,一直延续至明清。此次发现的古墓群,文化序列之完整,延续时间之绵长,为近年所罕见。难怪有人说,在洛阳“一铲下去,必有古墓”。

此外,南京作为六朝古都,古墓数量也是相当惊人,现已发现的六朝时期墓葬就有上千座。有意思的是,南京多所高校都曾发现过古墓——

1972年,南京大学鼓楼校区北园北大楼后发现了一座大型东晋墓葬,学术界普遍认为这是一座东晋帝王陵墓,位于东晋“鸡笼山之阳”帝陵区内。

1998年6月,南京师范大学仙林校区进行道路施工时,发现了东晋名臣、建昌伯高崧家族墓,入选了“1998年度全国十大考古发现”。2013年,高崧家族墓和另外几座孙吴家族墓葬一起以“仙鹤观六朝墓地”之名被定为全国重点文物保护单位。

此外,南京林业大学校园内发现过明中山王徐达第六代孙、南京锦衣卫指挥佥事徐君叙夫妇墓;南京农业大学卫岗校区和南京理工大学分别发现过西晋和南朝时期墓葬。

南京各高校有如此之多的“古墓派”,充分说明南京这座城市历史悠久,地下埋藏文物丰富。

北京自然不必多说——明十三陵、清东陵与清西陵虽数量不占优势,但贵在其规模宏大,体系完整,是中国帝陵制度的集大成者。

文物价值定乾坤

若论出土文物的质量,各大古墓群各擅胜场,难分高下。

陕西古墓以“大、多、精”著称。

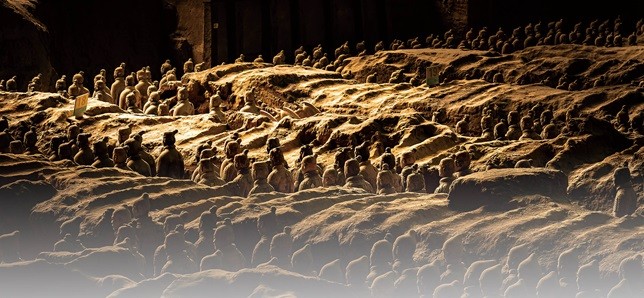

秦始皇帝陵兵马俑被誉为“世界第八大奇迹”。历经半个世纪的探寻与追问,秦始皇帝陵及兵马俑坑考古工作取得了丰硕成果,秦兵马俑一号坑、二号坑、三号坑的总面积达到2万多平方米,埋藏着约8000件陶俑、陶马,以及数以万计的铜镞等兵器。它们形态各异,栩栩如生。

汉景帝阳陵出土的彩绘陶俑数量众多,工艺精湛。专家表示,比起秦始皇兵马俑的肃穆与刚烈,阳陵汉俑显得平和而从容,正反映了“文景之治”中安详的社会氛围。

洛阳古墓以历史价值见长:金村东周大墓出土的金银错礼器、玉器精美绝伦,可惜大多流失海外;西汉卜千秋墓壁画是中国早期壁画艺术的珍品;北魏宣武帝景陵出土的陶俑、瓷器展现了民族融合的特色。

南京六朝墓葬的文物独具特色:东晋的王、谢家族墓出土的墓志铭书法精美,具有极高的艺术与历史价值;南朝墓葬中的竹林七贤砖画,后被命名为“竹林七贤及(与)荣启期”,是我国现存最早的竹林七贤人物组图;许多墓葬出土的青瓷器,代表了当时陶瓷艺术的最高水平。

南朝墓葬中的竹林七贤砖画,后被命名为“竹林七贤及(与)荣启期”,是我国现存最早的竹林七贤人物组图。

与秦汉唐墓中大量陪葬的兵马俑、武士俑不同,明代皇陵的陪葬品中发生了革命性的变化——大量使用木俑。在北京明定陵的发掘中,出土了超过300件木俑。这些木俑均有冠饰,身着交领或圆领长袍,足蹬靴,为宫廷内府当差的宦官和皂隶以及比较亲近的内臣形象。它们替代了之前朝代以陶、泥、石为材质的俑,用以模拟皇帝死后世界的仪仗和服务团队。

这一变化并非工艺退化,而是丧葬制度与礼仪观念演变的实物证据。明朝尊奉儒家礼制,或认为用真人大小的陶俑过于僭越或“奢靡”。

同时,北京皇陵出土的帝后服饰与冠冕,代表了中华帝国晚期金银器、珠宝加工和织绣技术的最高成就,是真正的国宝级文物。比如,万历皇帝的金冠和孝端皇后凤冠,不仅是皇权的象征,更是明代贵金属工艺、宝石切割镶嵌、点翠、花丝镶嵌等多种尖端技艺的集大成者。而清东陵、西陵虽曾被盗,但仍保留了完整的陵寝建筑和大量祭祀用品,价值也不可估量。

此外,各地墓葬出土的帛书、竹简等文物同样不仅具有艺术价值,更是研究古代历史文化的直接证据——湖南长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》《周易》《五星占》《五十二病方》等,为研究汉代思想、医学及天文学提供原始资料;湖北云梦睡虎地秦墓出土的秦简,为了解秦代法律制度提供了第一手资料;甘肃敦煌汉墓出土的医药简,是研究汉代医学的珍贵文献。

保护利用,古墓在当代

古墓文化的当代价值不只于文物本身,更在于其所承载的历史信息与文化基因。

当我们站在邙山上俯瞰洛阳城,或者站在骊山远望秦始皇陵,不禁感慨:这些古墓不仅埋葬着古代帝王将相,更埋葬着一个时代的文明与智慧。它们是中国人的根脉所系,是文化自信的源泉所在。

如何保护好、研究好、利用好这些珍贵的文化遗产,并让其在当代社会中焕发新的生机,是摆在我们面前的重大课题。这既是我们对先人的责任,也是对后世的承诺。

文物保护技术的进步使得古墓发掘与研究更加科学精细。特别是三维扫描、数字建模等新技术的应用,使得文物信息能够得到全方位记录与保存,即使实物损坏,数字信息仍可长存。

博物馆建设与展览创新让古墓文物活起来。陕西历史博物馆的周秦汉唐展厅、洛阳古墓博物馆、南京六朝博物馆等,都以其特色陈列吸引了大量观众。特别是洛阳古墓博物馆,将25座不同时期的古墓原貌搬迁至馆内,观众可以近距离感受古墓文化。

文化创意产品的开发让古墓文物走进日常生活。唐仕女俑、兵马俑手办、考古盲盒等文创产品火爆市场,使古老的文物以新的形式融入现代生活。故宫博物院、陕西历史博物馆、河南博物院等都推出了基于馆藏文物的文创产品,取得了良好的社会效益和经济效益。

考古遗址公园建设则实现了保护与利用的双赢。西安汉阳陵国家考古遗址公园、隋唐洛阳城国家遗址公园、南京明孝陵景区遗址公园等,既保护了遗址本体,又为市民提供了休闲场所,还通过旅游产生了经济效益,实现了多方共赢。

学术研究与国际合作不断提升古墓研究的水平。夏商周断代工程、中华文明探源工程等重大课题研究,都离不开古墓考古的支持;与日本、德国、美国等国的技术合作,引进了先进保护理念与技术;中国考古团队走向海外,在埃及、印度、中亚等地开展考古工作,实现了双向交流。

或许,中国“古墓派掌门”之争本无定论。每一座古墓都是一个故事,共同构成中华文明的物质宝库。每一件文物都是一个音符,共同谱写中华文明的壮丽史诗。它们如同散落在中华大地上的明珠,串连起中华五千年的文明脉络。记者|应琛

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。