我聆听过的抗日志士传奇

从1989年9月到1995年9月,即迎接和纪念新中国40周年华诞到抗日战争胜利50周年的6年间,笔者以上海社科院研究生学生会主席和青年科研骨干身份聆听了多位抗日志士、战斗英雄和离休干部的报告、座谈和面对面交流。目前,我曾经接触的抗日志士健在的是101岁的世界级音乐家、指挥巨匠曹鹏和刚过七一百岁生日的上海社科院离休干部厉敏之;他俩当年都是新四军战斗序列,都于今年8月喜获抗日战争胜利80周年功勋纪念章。而李培南和陈修良,就是对我抗战研究启迪、认知和帮助最大的革命前辈!

李培南:你是灯塔与汉斯·希伯

李培南(1905—1993),江苏省邳县人。1922年考入徐州江苏省立第七师范,1927年加入中国共产党。相继任中共邳县特别支部宣传干事、中共江苏省委、党中央机关(上海)和北方局交通员。他于1934年1月到江西苏区;任中央苏区马克思共产主义学校(中央党校前身)政治教员、班主任,红军总政治部白军工作部科长(部长贾拓夫);同年10月跟随红一方面军长征。全国抗战时期,他先后任延安抗日军政大学政治主任教员、抗大第一分校校政委兼政治部主任(校长周纯全、开国上将),中共中央北方局山东分局党校副校长(校长罗荣桓)。新中国成立后,曾任上海交通大学党委书记、上海社科院首任党委书记和上海市人大常委会副主任等职。从李培南前辈那里,我获益最多的是红军转八路军故事、著名歌曲《你是灯塔》的诞生记和在大青山突围战中牺牲的国际主义战士暨战地记者汉斯·希伯的英勇事迹!

著名红歌《你是灯塔》,又名《跟着共产党走》!内容是朗朗上口的:“你是灯塔,照耀着黎明前的海洋;你是舵手,掌握着航行的方向。年轻的中国共产党,你就是核心,你就是方向。我们永远跟着你走,人类一定解放!”其创作背景是:1940年6月,正值山东抗日根据地最艰苦的岁月,抗日军政大学一分校在校长周纯全、政委李培南的带领下从晋东南经过长途行军,穿越敌人重重封锁线,转战到沂蒙山区,驻扎在沂南县孙祖镇东高庄村。当年的七一前夕,为了迎接建党19周年,抗大一分校准备召开党代会,要求文工团演节目、教新歌!

李培南回忆:当时作词者沙洪和作曲者久鸣都是抗大一分校才华横溢的青年教员,也都参加过多次对日寇的当面作战。两位青年热血者展开了竞赛,久鸣说如果作词多少时间、那他作曲也只需要同样时间。在李培南和一分校政治部战友们见证下,其各自的耗时均仅为十分钟!这首歌曲,首先在抗大文工团试唱,马上就在抗大一分校党代会和根据地建党19周年纪念会上正式演出。“由于曲调流畅,铿锵有力,表达了人民对党的热爱和信赖,反映了广大群众跟着党走的决心和信心,易学易唱,受到根据地军民和抗大师生的一致好评和喜爱。”

有党史专家这样评论:“这首歌就像长了翅膀一样,在敌后条件极为困难的情况下,全凭口传手抄,很快就从沂蒙山区传遍整个山东根据地,后经党的地下工作者传播到敌占区的一些大城市,成为引导进步青年走向抗日战场的主旋律。”解放战争时期,这首歌传遍长城内外、大江南北,即成为最广泛流传的革命歌曲之一。1949年5月底,上海刚解放,市民们每天早上醒来,迎着黎明的曙光,听到的第一首歌就是《跟着共产党走》。与此同时,新成立的上海广播器材厂灌制的第一张唱片,也是由上海交响乐团演奏的《跟着共产党走》。

国际共产主义战士、山东抗日先烈汉斯·希伯同志塑像。

壮烈的大青山突围前,被群众赞誉为洋八路的战地记者汉斯·希伯学会了这首红歌!汉斯·希伯(1897—1941),出生在原奥匈帝国(现波兰)的克拉科夫;他德国上大学时加入了德国共产党,通晓英、德、俄、波兰等多国文字。希伯很早就向往具有五千年文明历史的中国,对中国的时势十分关心。1925年他第一次来到上海,并和贫苦群众打成一片。当上海发生工人运动时,他积极报道,向世界介绍中国工人的贫困和争取生存解放的斗争。1938年春经八路军武汉办事处的安排,希伯来到延安并受到了毛泽东主席的亲切会见。他先后采访了毛泽东、周恩来、叶挺、项英、刘少奇、陈毅、粟裕、罗荣桓、朱瑞、黎玉等当时叱咤风云的革命人物,并且在第一时间向国际社会广泛报道中国共产党领导抗日斗争的详细情况。

他是在新四军根据地和八路军根据地,都进行过卓越战地报道的杰出新闻战士。他与夫人秋迪,曾经化装成医生和护士来到新四军苏北抗日根据地。在苏北,他完成了8万字的书稿《中国团结抗战中的八路军和新四军》。在最艰苦的山东根据地期间,罗荣桓为了方便希伯采访,把自己的一匹枣红马送给希伯,但他坚决不收而和战士们一起跋山涉水。他多次和警卫员一起直接参加战斗,每次战斗结束当夜或黎明就形成通讯!“八路军战士是那样的神速勇猛,以致使日军的巡逻兵在刚要喊叫和射击的一刹那,就被消灭了。只有共产党军队的将军和士兵才能有这样的英勇和机智,才能这样团结一心。”这是他在大青山牺牲前留下的最后一段文字,这篇战地通讯稿名为《无声的战斗》,发表在八路军一一五师《战士报》上。

李培南强调:希伯是第一个拿起枪杆子保卫中华民族的欧洲人!战斗结束后,山东军民以隆重的葬礼将其遗体安葬在他牺牲的地方。1942年,山东军民为了纪念希伯烈士建立了一座白色圆锥形纪念碑;李培南参加了纪念碑的落成典礼,其墓碑上刻着中国著名抗日将领罗荣桓和聂荣臻等人的题词。而中国人民永远铭记他!2014年8月29日,汉斯·希伯被列入民政部公布的第一批在抗日战争中顽强奋战、为国捐躯的300名著名抗日英烈名录。

右起:李培南和抗日战友王建安、徐化鲁在山东淄博合影留念。

陈修良:孤岛坚守和重建省委

我曾经有幸当面、多次聆听陈修良前辈(1907—1998)的亲切教诲,并协助其整理过革命回忆录。她出生于浙江宁波,曾毕业于苏联莫斯科中国劳动者共产主义大学。1927年4月陈修良来到武汉,担任中共汉口市委宣传部长向警予的秘书,并由向警予介绍正式加入中国共产党。这一年,相同的革命理想,使陈修良和同为浙江宁波人的沙文汉走到了一起,两人于1932年底正式结婚、结为终身伴侣。1937年抗战爆发以后,沙文汉陈修良夫妇任职于江苏省委,在上海等沦陷区领导党的地下斗争。我刚接触陈修良前辈时她着重介绍孤岛坚守!

陈修良回忆:“1937年春,潘汉年和冯雪峰同志奉中共中央指示,到上海了解情况,准备重新建立党组织。在这之前,冯曾通过鲁迅的关系,找到左联一些残留的党员,其中有王尧山同志。潘汉年主要同中央特科发生联系,共同商议调整党的组织。后来决定由冯雪峰负责党的组织工作,潘汉年仍然负责情报与上层统战工作。中央特科把我和沙文汉的关系转到地方党组织,从事群众工作。”不久,中共中央批准成立上海临时工作委员会(简称临委),书记王尧山,委员沙文汉与林枫(王尧山之兄、宜兴人),沙文汉负责救国会方面的领导工作,林枫负责工运工作,临委由冯雪峰领导。陈修良告知:“临委是一级党组织,有权吸收党员,当时我们还不敢发展新党员,只能为若干党员解决恢复组织关系,例如孙冶方与冯定二人都是在那时由我和沙文汉介绍接上党的关系的。我的工作除继续写文章,直接宣传抗日以外,还由王尧山交来一些女党员由我负责,其中就有罗叔章、方采秀、李淑英、蒋瑛等。这些同志都同群众有联系,在抗战前夕的妇女补习学校任职,同上海妇女救国会有密切关系。”

老前辈曾经这样向我介绍:“茅丽瑛烈士,当时在海关任职,尚未入党。我们通过职业妇女中的干部推动海关女职员参加抗日运动,组织了一个读书会,由茅丽瑛负责。我以文化人莫湮的名义参加读书会,读艾思奇的《大众哲学》,讨论时局、妇女问题等,在职业妇女中颇有影响。”1937年6月,中共中央派了刘晓同志到上海来领导党的工作;这是关键部署!

当时刘晓对沙陈夫妇提出:“建立全面抗日统一战线是我们的主要任务,上海即将发生战争,可能会沦陷,要研究在敌后怎样开展工作。”“他很重视领导干部的隐蔽,为长期地下工作做好准备。他说,上海的党员很少,但群众组织很大,党的领导先要统一起来,行动一致,才能更加有效。因此,必须配备两套人马。一套是做公开工作的,一套是做秘密工作的。”

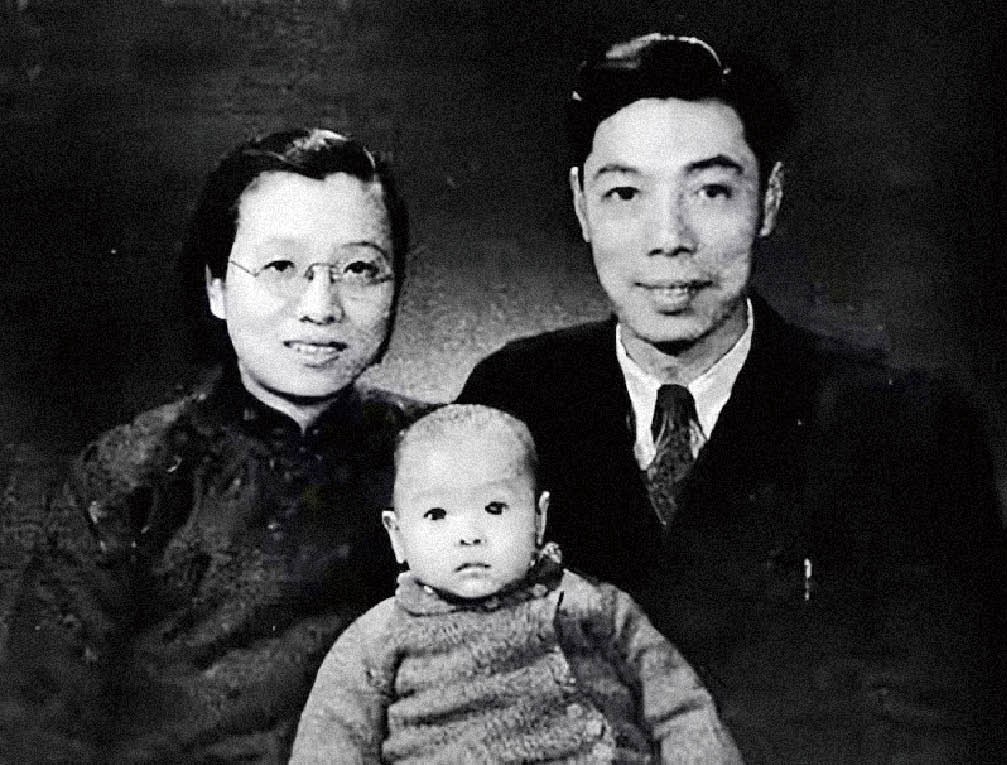

孤岛时期的陈修良(左)、沙文汉和女儿沙尚之;陈修良晚年的职务是上海社科院党委顾问,留下了诸多革命斗争回忆文献。

日军占领上海以后,租界还孤立存在一个时期。陈修良的回忆是:“我们借机利用一切合法的机会进行抗日救亡工作。例如,为前线募捐,运送伤兵,发动妇女做棉衣救济大量难民,在各难民收容所中进行教育工作,发动难民到内地去抗战。利用救亡协会以及各种救亡组织进行宣传工作,租界内部出版的刊物极多,大部分由党的积极分子主持。国民党机关那时忙于逃难,对敌后的人民生活是不管的。刘晓同志根据中央指示,即积极组织敌后斗争”。

“孤岛时期”这一概念,最初就是由陈修良在1991年七一前夕即迎接建党70周年华诞时提出的;上海社科院历史所专门举行过学术座谈会。陈老前辈就强调:“孤岛时期是从1937年11月12日国民党军队撤离上海时起,到1941年12月8日太平洋战争爆发,日军进占租界,上海完全沦陷为止。这段时期是上海抗日斗争最艰苦的时期。”

陈老前辈回忆:“上海沦陷以后,大量的难民迁送到内地,我们的组织力量在外县扩散了。根据中央的决定,重新建立江苏省委是十分必要的,它的任务不局限于城市,同时也要组织被国民党抛弃的广大农村”,这就是江苏省委的重要任务!她确认:“江苏省委建立于1937年11月间,省委书记是刘晓,委员有张爱萍(军事)、沙文汉(宣传)、王尧山(组织),不久张爱萍调武汉,刘长胜升为副书记,省委下面设立几个委员会,是按党的组织系统建立起来的,主要是工人、职员、学生、难民、妇女以及外县工作等委员会,我担任了妇委书记!”

陈修良的重要结论是:“沦陷以后的四年时期中,我们没有遭到重大的破坏,也没有人去自首投敌”,而且“我们始终执行中央十六字方针——隐蔽精干、积蓄力量、长期埋伏、以待时机,在斗争中坚持有利、有理、有节的策略”,包括在反汪伪政权斗争取得一定结果后就果断收兵。之后,江苏省委在组织上海地下党对新四军根据地进行资金筹措、药品采购和工业物资甚至军火供应方面建立了隐蔽稳妥的地下交通线,并且直接组织了各类技术骨干和医护人员、青年学生和归侨人员由上海前往新四军根据地;同时,在上海接收和治疗新四军重伤员、掩护重要新四军领导人在上海中途转移。这些隐秘而伟大的工作,贯穿于全抗战!撰稿|王泠一(作者为上海社会科学院上海国际经济交流中心研究员)

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。