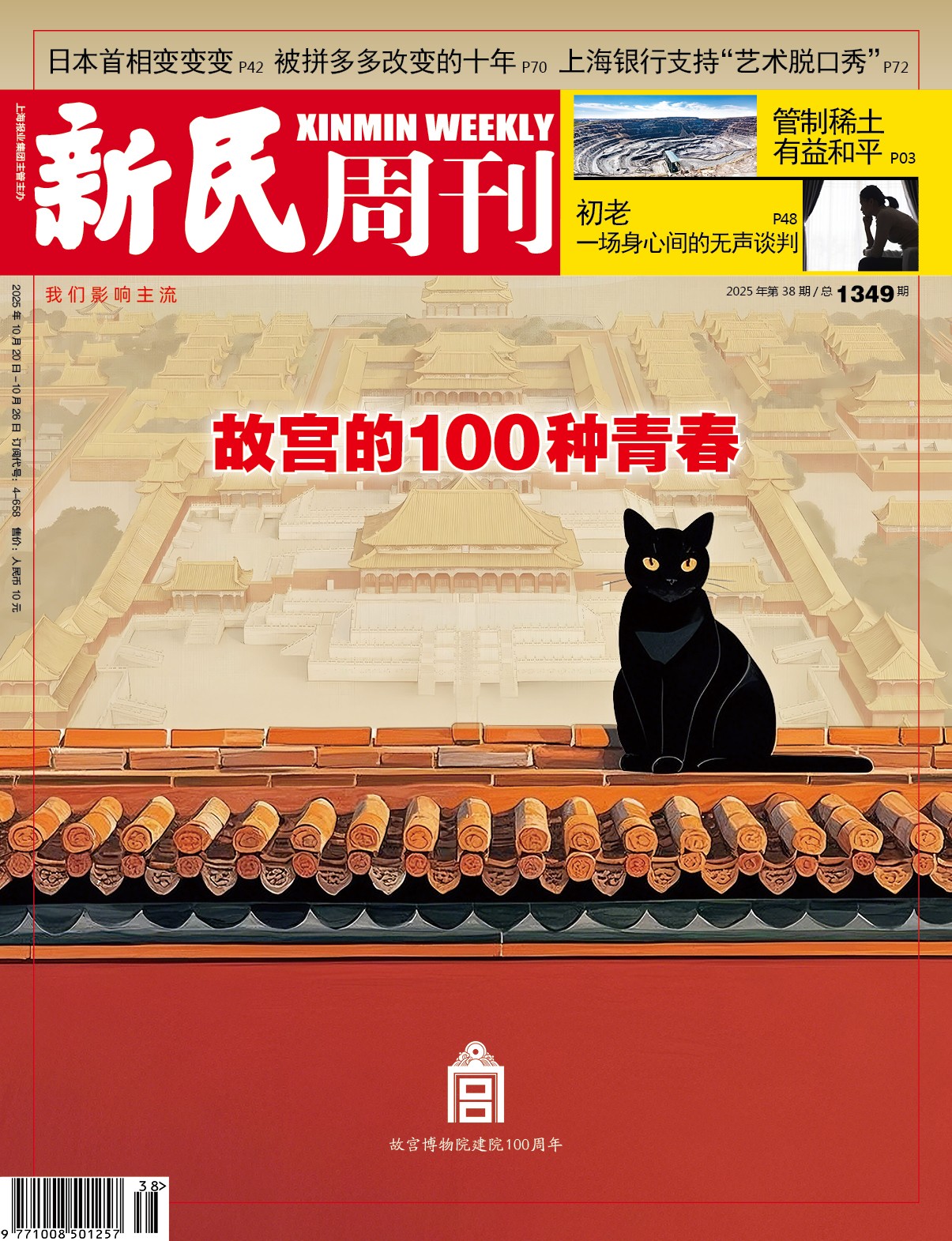

出圈之道,与时俱进越活越年轻

故宫,紫禁城的威严与神秘,吸引着众多游客来到这里。

自故宫对公众开放以来,都是北京市最重要的游览胜地。不到长城非好汉,不到故宫你又怎么能说自己到过北京呢?

早些年间,故宫作为中国皇家历史的陈列场馆,与年轻人的喜好似乎并没有太多的交集。但时移世易,如今的故宫越来越得到年轻人的喜爱,成为年轻人的打卡圣地。越来越多的年轻人走进故宫、关注故宫,去了解文物背后的故事。故宫,成为了人们生活中的一片文化绿洲。

现在故宫门票是“尖儿货”,逛故宫时髦着呢!

在故宫里办文化市集

说故宫的“出圈”,就不能不说故宫博物院第六任院长单霁翔。他的七年任期里,故宫以一个更加开放和现代的姿态呈现在人们面前。

2012年1月,单霁翔受命于国家文物局,接任故宫博物院院长一职。此时,故宫正深陷舆论漩涡,接连不断的危机事件如“失窃门”“错字门”和“会所门”等“十重门”接连爆发,使得故宫陷入了前所未有的困境。

说故宫的“出圈”,就不能不说故宫博物院第六任院长单霁翔。

单霁翔意识到,要让博物馆能够生动地向普通观众,特别是年轻人展示尘封的历史和解读经典的文化,必须采用新颖的形式、生动的语言以及丰富的内涵,以传递积极的社会能量。

单霁翔在任故宫博物院院长期间,通过一系列创新举措推动故宫文化传播与旅游体验升级,使其成为现象级文化IP。

他成功颠覆了故宫过去给人的“威严”“古板”的印象。单霁翔通过创新活动和数字化项目,将故宫转变成一个充满活力和吸引力的景点,让年轻人对传统文化产生了浓厚兴趣,使故宫成为“网红”文化景点。

他推动全网售票“预约制”,主张机动车不许进午门,让岔路口新增512块标示牌,扩大建设女士卫生间和母婴室,增加了让1万名游客可以坐下来的椅子……他还尝试春节在故宫里办文化集市,正月十五点亮故宫的“上元之夜”。而在最重要的“办好展览”上,他指出要做“综合的、研究的、充满文化气息的、充满人文关怀的展览”。

2019年春节期间,北京故宫博物院举办“大集”。在明清时期,就有皇帝在紫禁城及皇家苑囿里摆摊搭棚买卖东西。当时,它们被称之为“宫市”,宫市里的人都是由宫里人扮演,以供皇帝感受民间的乐趣。不过,这还是有皇上那时候的旧事了,自从故宫成为博物院之后,这样的文化市集还是头一回。

当然,在故宫里举办的市集可不是小摊小贩都能进,这其实是一次大型展览。在2019年春节期间,故宫博物院举办了主题为“贺岁迎祥——紫禁城里过大年”的大型展览及配套活动,其中包含传统年俗文化展示和老字号市集。这一在故宫里举办的文化市集覆盖午门至雁翅楼展厅及乾清宫等开放区域,通过六大主题还原清代宫廷过年场景,展出文物近900件(套),包括乾隆御笔福字、天灯与万寿灯复原装置等。从2019年12月28日至2019年1月12日,145家中华老字号在慈宁宫花园展示传统美食、手工艺品,并与国际文化交流活动结合,吸引众多游客参与。与此同时,2019年1月23日至3月3日,乾清宫东庑推出“宫里过大年”数字展,运用投影、虚拟影像技术打造沉浸式体验。他们运用科技手段,呈现传统文化语境下的视觉互动表现力。让存在于书画、器物的祥瑞与期许一一苏醒于观众的沉浸体验中。

这次展览和市集活动,成为故宫建院以来展品数量最多、展区面积最大的特展,令古老的故宫的形象焕然一新。

媒体传播与公众参与

2016年,由单霁翔担任总策划的纪录片《我在故宫修文物》火爆出圈,尔后吸引了众多朝气蓬勃的年轻人投身故宫文保的事业。

《我在故宫修文物》是故宫90周年的献礼纪录片,3集的剧情设置也是围绕着故宫工匠们为了准备大庆而修文物的故事。在故宫博物院的全力支持下,《我在故宫修文物》摄制组破例进驻这个中国最为保密、最为神秘的文物修复单位——故宫博物院文保科技部拍摄。这部纪录片历经5年的项目调研,4个月不间断的纪实拍摄,总长三集,每集展现几类关系密切的文物修复和性情各不相同的修复大师。

《我在故宫修文物》剧照。

这部纪录片把工匠精神这件严肃的事讲得细腻、温软且富有人情味。因而播出之后迅速出圈,广受好评,特别是引起年轻人的极大热情。在这部纪录片中,第一次完整呈现世界级的中国文物修复过程和技术,展现文物的原始状态和收藏状态;第一次近距离展现文物修复专家的内心世界和日常生活;第一次完整梳理中国文物修复的历史源流;第一次通过对文物修复领域“庙堂”与“江湖”互动,展现传统中国四大阶层“士农工商”中唯一传承有序的“工”的阶层的传承密码,以及他们的信仰与变革。

纪录片《我在故宫修文物》让无数工匠和文保工作者成为了网红,而《国家宝藏》更是将明星阵容与国宝故事相结合,引发了观众的广泛关注。

2017年12月3日,由中央广播电视总台、央视纪录国际传媒有限公司制作的文博探索节目《国家宝藏》在央视播出。张国立担任001号讲解员,那英演唱《国家宝藏》主题曲《一眼千年》,吸引了众多观众的目光。

向年轻人系统地介绍文物,往往被视为一种知识灌输,效果并不好。年轻人热衷于追星,爱好的是时尚潮流。博物馆里的文物是老古董,与年轻人格格不入。“单霁翔们”不这样看问题,他们觉得不应该将历史文物与年轻时尚对立起来。年轻人对这些文物不感兴趣,是因为推广传播的人没有找到合适的方式方法。只要找对了方式方法,年轻人一定会亲近文物,走进博物馆!

在这个推广传播的过程中,媒体传播肯定是很重要的一环。2017年,在紫禁城兴建600年之际,故宫博物院联合八大国家级重点博物馆以《国家宝藏》为题举办了一次盛大的特展——每个博物馆只选出一件宝藏入主特展,《国家宝藏》节目据此制作。

《国家宝藏》制作人兼总导演于蕾最初只是确定了传统文化内容选题的大范围。她发现西方国家的博物馆经常会看到幼儿园的小朋友在里面学画画、上历史课,青年人在博物馆里约会,甚至父母带着孩子在博物馆里露营,人们与博物馆非常亲近,而中国大众的文化生活与博物馆是有距离的,其中的一个主要原因是语态问题,“我国博物馆给受众讲解文物的表达不那么有趣,令大家感觉文物封在博物馆里,与自己没什么关系。但实际上,博物馆里面的故事非常有意思”。于蕾的想法与故宫等相关博物馆机构一拍即合,以故宫为首的全国各家博物馆都积极参与到这档文博探索节目中来。

节目形式新颖,内容寓教于乐,轻松又不失严肃,从这档节目中能获得很多的文史知识,促进了文化遗产的媒体传播,因而节目播出后收视率飙升,在观众中获得一致好评,更受到年轻人的热捧。

最关键的,在单霁翔看来,博物馆应该是人们学习的一个大课堂,也应该是人们生活中的一片文化绿洲。不要走马观花,要扎根心底。这两档电视节目,既要吸引年轻人,更要在他们的心里种下文保的种子,让他们真正走进文物的世界。

故宫文创带火故宫

单霁翔把“贴近年轻人”的策略一以贯之,将故宫文创品牌做得风生水起。

单霁翔担任故宫博物院院长期间,主导推动故宫文物全面盘点,发现并修复了大量受损文物,同时建立故宫文创开发体系,推出口红、火锅等创意产品,带动故宫文创产品年销售额超15亿元。故宫文创产品开发依托180万件藏品资源,结合现代审美需求,推出故宫御猫手办、脊兽冰棍、角楼咖啡等创意衍生品,形成“故宫IP化运营模式”。

故宫的文创产品火了,口红、扇子、笔记本、车载挂件、冰激凌、日历等,它们成了年轻人的社交货币,很多还没上市,刚预售就被一抢而光了。

故宫的文创产品火了

故宫IP涵盖了众多文创产品,其丰富和多元使得文化体验更为深入。例如,针对手机用户,故宫推出了400余款手机壳,满足不同人群的个性化需求。此外,充电器、U盘、耳机等电子产品也相继问世,多种产品在各类大奖赛中屡获殊荣,彰显了故宫在文创领域的强大号召力和创新能力。

其中,《故宫日历》特别值得一提。《故宫日历》原名“故宫月份牌”,始创于1933年,是以故宫为主题的日历,精挑细选了365件国宝印制而成。从第一版《故宫日历》开始,它就是文化圈的送礼佳品,甚至还成了一种送礼风尚,像鲁迅、胡适、徐志摩、林徽因等,都曾以元旦赠友人《故宫日历》为荣。

他还推出了冰窖餐厅、坤宁东院等主题餐饮空间,结合瑞兽糕点、热巧饮品等特色产品,形成“文化+消费”的沉浸式场景体验。单霁翔有一次去捷克出差,发现一处城堡的地下室被开发为快餐厅,非常受欢迎。正巧故宫西部区域开放后,游客缺少歇脚儿的地方,所以有了开发冰窖为餐饮服务区的计划。因此故宫的冰窖获得了新生。

故宫里本来就有冰窖。这冰窖始于清乾隆年间,位于隆宗门外,为半地下密洞式建筑。冰窖共有四座,清朝时期工部每年冬至后,差人从紫禁城筒子河等处凿取干净、坚厚的冰,切成一尺五寸见方儿的冰块,放在冰窖里。制好的冰多摆放在夏季皇宫内的宫殿里,尤其是皇帝寝宫、御膳房等场所,是古代的“天然温度调节器”。

故宫的这些创意成功带火了故宫,得到年轻人的追捧。了解年轻人所想,贴近年轻人的思维,这就是故宫的出圈之道。记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。