杨振宁:百年传奇人生

当雨丝飘落于合肥市三河古镇的时候,两位中国科学技术大学的学生打车抵达。这是2025年10月18日的下午,他们所见是位于三河南街417号的杨振宁旧居门前,已经有一些人排起了队。绝大多数人都是得悉杨振宁当天因病逝于北京,而前来表达缅怀。

看杨振宁的讣闻,“享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士、清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长”。在21世纪已经度过四分之一之际,看杨振宁先生103岁的人生历程,经历了多个时代。从1922年10月1日出生于安徽合肥,到经历抗战烽烟同时也完成自身初步的学业,再到负笈海外获得诺奖,及至回返故国做出卓著贡献,每一次选择,每一个脚印,都映射着时代的变化和光芒。

年轻时的杨振宁。

少年豪言

三河南街417号并不是杨振宁的第一个家。杨母十月怀胎,杨振宁出生于合肥四古巷内一幢民宅。杨振宁出生后不久,其父杨武之于1923年通过安徽省公费留美考试,这一毕业于北京高等师范学校数理部本科、当时担任安徽省立第一女子师范学校教员的学人,于1924年获得斯坦福大学学士学位,之后转入芝加哥大学,在L.E.迪克森门下研究数论,并以《华林问题的推广》论文而获得博士学位。杨武之归国后,受聘清华大学。杨振宁随父母来到清华,先入读清华园内成志学校,后就读北京崇德中学,在清华园度过了整整八年少年时光。1935年,杨振宁13岁,读科普书《神秘的宇宙》后对父母说,“将来有一天我要拿诺贝尔奖”。这一少年豪言,令杨武之内心欣喜不已,遂在一张于1935年摄于清华园西院11号杨家院的照片背后写下“振宁似有异禀,吾欲字以伯瓌”之句。由此,“伯瓌”成为杨振宁的字。所谓“伯”,指的是他系家中长子;所谓“瓌”,通“瑰”,本意珍贵、杰出。对杨振宁之教育,杨武之主张要熟读《孟子》,中西学问并重。也正因此,作为公费留美的一代数学家,能给振宁取“伯瓌”为字。

只是随着日寇侵华,杨家在清华园中教学、求学的安宁又美好的时光遂告一段落。杨振宁回到合肥,插班就读庐州中学高二。1937年10月底,日寇飞机轰炸合肥。庐州中学被迫迁徙至三河镇。杨振宁与母亲寄住在三河镇417号,亦即如今合肥市民、中科大学生们前往缅怀杨振宁之所。然而,随着战事加剧,庐州也非久居之地。1938年初,杨振宁随全家共同抵达昆明,入读昆华中学。当得知当时的国民政府教育部宣称,所有学生不需要高中毕业文凭,都可以按照“同等学力”报考大学,杨振宁立即心动。在父亲的支持下,还在读高二的他报名考试,以第二名的成绩考入西南联大化学系。但在入学之前,杨振宁自修高中物理,发现自己对物理兴趣更大,于是在当年12月,亦即在大学学习尚未满一学期之际,转入物理系。这一转,少年杨振宁正式转入了通往诺贝尔奖之路……

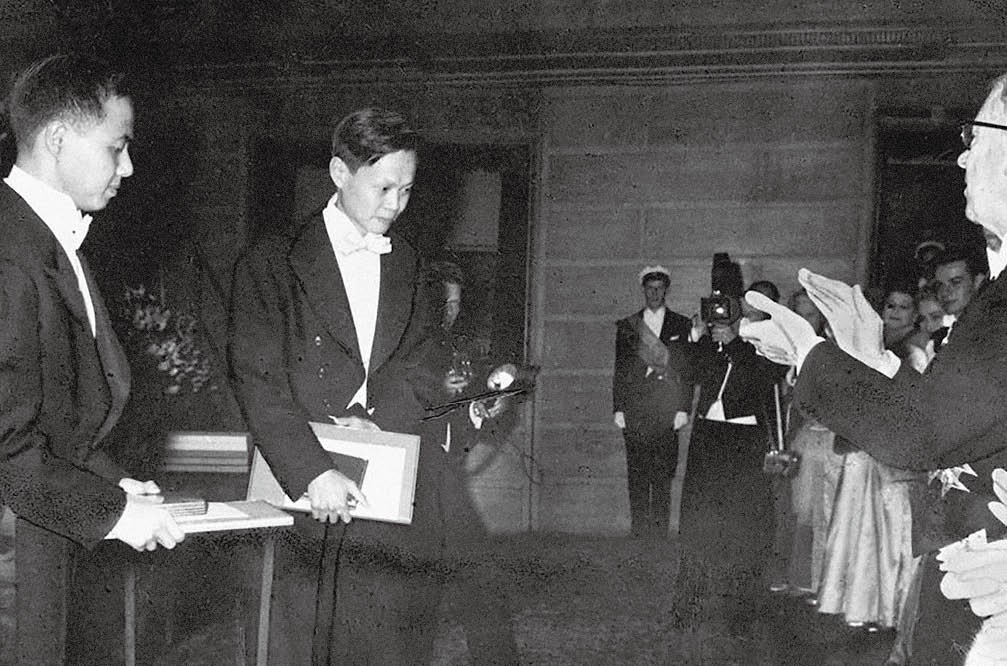

杨振宁(中)和李政道(左)在瑞典斯德哥尔摩获颁1957年诺贝尔物理学奖。

青年摘冠

国家处于抗战烽烟中,积贫积弱亦得外御其辱!而青年学子在西南一隅,奋力求学。即使如此,日本飞机轰炸昆明也是常事。杨家租住的房屋曾被炸弹击中,万幸“跑警报”的杨家人全都躲在防空洞才得以保全性命。之后,杨振宁曾回返屋子,用铁锹翻挖而找出几本尚算完好的书。之后,举家前往昆明市西北郊的龙苑村惠家大院,一住就是三年多。

1942年,杨振宁在吴大猷教授指导下完成题为《群论与多原子分子的振动》的毕业论文,以优异成绩从西南联大物理系毕业,随即进入清华大学研究院读研究生,师从王竹溪先生。1944年,杨振宁以论文《超晶格统计理论探究》获清华大学理学硕士学位。这期间,正如西南联大师生曾言,“昆明有多大,联大就有多大”。总之,只要空袭警报一解除,学子就会立即返校听课。而在研究生学习阶段,杨振宁与黄昆、张守廉等同学到昆华中学兼职教书。他们经常在茶馆、校园内高谈阔论,甚至谈量子力学,争辩“哥本哈根的解释”。

1945年,杨振宁考取第六届清华大学留美公费生赴美留学,就读于芝加哥大学。1948年,他以论文《论核反应和符合测量中的角分布》在芝加哥大学获博士学位,导师是泰勒教授。毕业后,他在芝加哥大学工作。其间,杨振宁与物理学大师费米教授交往密切,受到费米的很大影响。1949年,在费米和泰勒两位著名物理学家的推荐下,杨振宁加入普林斯顿高等研究院任研究员,从此开启了辉煌的学术生涯。当年12月,杨振宁在普林斯顿一家中餐馆用餐时,发现邻桌一个中国女孩是他在昆明曾经教过的一个学生——杜致礼,于是上前打招呼。很快,两人陷入热恋,并于1950年8月26日成婚。杜致礼的父亲杜聿明是国民党高级将领,在淮海战役被解放军俘虏,此时正在北京战犯管理所。在押期间,受到优待,在医护人员的精心治疗和护理下,痼疾胃溃疡、肺结核等有所好转。而杨振宁的父亲杨武之此时留在中国大陆,先后任教于同济大学、复旦大学。

新婚燕尔,杨振宁走上了学术快车道。1952年,他任普林斯顿高等研究院永久研究员。1954年,他与米尔斯合作提出了“杨-米尔斯规范理论”,由此成为20世纪继爱因斯坦、狄拉克之后的又一位写出奇妙的能量基本结构方程的理论物理学家。1955年,杨振宁出任普林斯顿大学教授。1956年,杨振宁与李政道合作提出在弱相互作用中宇称不守恒的理论。

1957年,距杨振宁说“要得诺贝尔奖”23年后,35岁的杨振宁实现了年少时的目标——因“对(弱相互作用中)宇称不守恒定律的研究以及由此导致有关基本粒子方面的许多发现”,他与李政道共同获得诺贝尔物理学奖。

杨振宁夫妇同赴瑞典。当年12月10日,在斯德哥尔摩音乐大厅,杨振宁的致辞先从1901年《辛丑条约》讲起,提及“庚子赔款”与清华大学的建立,以及自己赴美深造的历程。“我为自己的中国血统背景而感到骄傲,同样,我为能致力于作为人类文明一部分的、源出于西方的现代科学而感到自豪。我已献身于现代科学,并将竭诚工作,为之继续奋斗。”

就在杨振宁获得诺贝尔物理学奖这一年——1957年的夏天,他曾到瑞士日内瓦工作过一段时间。而就是这段时光,他的父亲杨武之享受到一段天伦之乐!在杨振宁前往瑞士之前,曾给上海家中拍了一份电报,说明将前往当时已经与新中国建交的瑞士工作,希望父亲能来瑞士,见一见从未谋面的儿媳妇和孙子。杨武之接到电报,深知兹事体大,遂写信给周恩来总理。据杨振宁的三弟杨振汉回忆:“父亲致信周总理,希望能去瑞士同大哥见面,并打算乘此机会说服大哥,要他不去台湾,最好回到中国大陆来。”据杨振宁之妹杨振玉,周恩来之后安排带病之身的杨武之前往北京,在北京医院住院治疗一段时间,且前往功德林一号看望从未谋面的亲家杜聿明,并捎带了一封杜聿明写给杜致礼的亲笔信,前往日内瓦,与杨振宁团聚——6月抵达日内瓦,8月回到上海。杨振宁于西南联大读书期间的老师张文裕曾在美国与杨振宁、李政道有联系。之后他辗转回到祖国。在获悉杨、李得到诺贝尔奖之际,张文裕正在苏联访学。接到国内拍来的电报,张文裕动身前往瑞典。果然,李政道与杨振宁来到张下榻的旅店探望,并邀请他参加了诺贝尔奖颁奖晚宴。张盛情相邀两人归国工作,但遭到婉拒。

2017年11月1日,西南联合大学建校80周年纪念大会在北京大学举行,杨振宁(左)与西南联大校友吴大昌交流。

晚年归来

刚刚获得诺贝尔物理学奖之后的杨振宁,之所以没有贸然归国,不同的人当然有不同的解释。然而,如果回归学术研究的本源,当时的国内确实无法给他这样的世界顶尖物理学家以合适的研究场合、设备等等。

不过,自此,杨振宁与国内的联络开始多起来了。杨武之于1960年、1962年又两次前往日内瓦,两度与杨振宁团聚。1964年,杨振宁申请加入美国籍。“决定申请入美国籍并不容易。我猜想,从大多数国家来的许多移民也都有同类的问题。但是对一个在中国传统文化里成长的人,做这样的决定尤其不容易。一方面,传统的中国文化根本就没有长期离开中国移居他国的观念。迁居别国曾一度被认为是彻底的背叛。另一方面,中国有过辉煌灿烂的文化。她近一百多年来所蒙受的屈辱和剥削在每一个中国人的心灵中都留下了极深的烙印。任何一个中国人都难以忘却这一百多年的历史。我父亲在1973年故去之前一直在北京和上海当数学教授。他曾在芝加哥大学获得博士学位。他游历甚广。但我知道,直到临终前,对于我的放弃故国,他在心底里的一角始终没有宽恕过我。”杨振宁后来曾在回忆父亲的文章中留下这段“心灵独白”。

而因为1971年中美关系发生变化,主要是当时美国政府调整旅行禁令,杨振宁得以于当年7月访华。当时报载,这是“1949年以后首位美籍华裔科学家正式访华”。此行,他不仅受到党和国家领导人亲切接见,并见到了挚友邓稼先。从邓稼先那里获知中国原子弹是自力更生制造的,他激动涕零。返美后,他到多所大学演讲,影响极大,掀起大批华裔学者访华热潮,被誉为架设中美学术交流桥梁第一人。1972年,他再次回国访问,向周恩来总理提议中国应重视基础科学研究,得到周总理的高度重视,对恢复和加强中国的基础科学研究起到了重要作用。

1973年,杨振宁两度访华。先是5月,他临时回国,参加了父亲的葬礼。7月12日,他再次按原定计划访华。这次,夫人杜致礼同行。这是杜致礼1947年赴美留学后第一次回国,也是第一次见到父亲杜聿明。7月17日,杨振宁在中南海见到了毛泽东主席。毛泽东向杨振宁问到“质子是否可以分割”,认为庄子的话“一尺之棰(短棍),日取其半,万世不竭”,说的就是物质无限可分的意思。7月18日的《人民日报》刊登了毛泽东接见杨振宁的消息,世界为之瞩目。英国《泰晤士报》称,毛主席上次接见非政府客人是已故美国记者埃德加·斯诺。“这种会见被认为是意义重大。”1977年,为促进中美邦交正常化,杨振宁组织成立全美华人协会并担任会长。1979年1月30日,他在华盛顿主持欢迎邓小平的宴会并致辞,指出中美建交符合两国人民利益,并强调世界上只有一个中国,呼吁华人华侨为中国统一大业作出贡献。随着改革开放的深入,杨振宁携杜致礼归国。他设立基金,促进自由电子激光研究。至杜致礼去世后,杨振宁于2004年与翁帆结婚。2015年,他放弃美国国籍,从中国科学院外籍院士转为中国科学院院士。他生命的一个世纪,是中国浴火重生,重回世界舞台中央的一个世纪。如今回看,一代学人对国家做出的贡献,在他根归故土时仍为人所用,所难以忘怀!百年人生家与国,是一部传奇!主笔|姜浩峰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。