中国书画的仿制与鉴别,门道真不少

谁也没有料到,一件书画作品的真伪,会在中国文博系统引发震动。事实上,仿品书画在我国流传已久,有同时代的仿品,也有后人仿古人的伪品。

《新民周刊》采访发现,即便是仿品,也具有研究甚至收藏价值,关键问题是如何火眼金睛地去识别。

书画仿品自古有之,目的各不相同

作家、艺术评论家喻军对《新民周刊》表示,我国摹制古画之风,可溯至魏晋,起初只是一种学习和传承的手段。唐代宫廷亦设专门的临摹机构司职其事。赵宋之世,因金石学盛行,士大夫追慕古雅,遂于书画等方面自觉摹古,蔚成风气。《清明上河图》即为最知名的摹本之一,明代仇英,仿此画堪为翘楚。

仇英仿《清明上河图》。

值得一提的是,明清时期的“苏州片”通过作坊式运作,打造出一条产销并举的艺术品产业链。

据《中国艺术品收藏鉴赏百科》一书介绍:“明清时代的造假最著名、规模最大的是在明万历到清代中期(约1753—1820)的苏州。据记载,这一时期的苏州山塘街专诸巷和桃花坞一带聚集着一批民间作画高手,专以制作假画为业,他们所造的假画后来被统称为‘苏州片’。”今天,“苏州片”仍在各种拍卖、展览、鉴定等艺术品相关场合频频“出镜”,且多半会因工艺精美令人惊叹。也有人提出这次多棱镜下的《江南春》恐怕就是“苏州片”。

在喻军看来,对于文物的仿制和鉴别,乃系延绵千年的“博弈”和“斗法”。他表示:“由于人去而丹青存,世无目击古人画画者,鉴定之事遂多疑。依我看,仿画犹如设局,倘技艺精湛,足可以假乱真;鉴定犹如搞侦查,须抽丝剥茧层层深入,试图破解谜题。故向来认为文物的仿制不等于简单的造假,而是融合了各种知识、技能、艺术鉴赏力和经验直觉的一门复杂的‘学问’。善摹者谓之‘精摹’‘高仿’或‘老仿’,并不等同于‘假画’。纵非真迹,然流传有序,艺道可鉴,亦可宝之。”

书画“仿制”大体有以下几方面的路数或“门道”:

有的是对照流传下来的真迹进行模仿,兼以笔墨、款印、纸张、装裱各方面的辅助配套。除“苏州片”外,晚清至民国时期的谭敬、詹步、汤安等高手,擅长仿制宋元古画,有些仿品至今仍困惑学术界,成为待解的谜团。还比如近人张大千,可谓“血战古人”,他仿石涛、八大的精品,甚至连一些久负盛名的鉴定大家都难以决断。

有的是拼贴改造:将“真款”拼接在假画上,通过装裱使尺幅变大;或通过拼凑、拆配、补全之法,迷惑那些专业不对等的收藏者以牟取暴利,拼拼凑凑,一幅真迹可卖出两幅甚至几幅价格。

有的是“讲故事”:搭配虚假的名家题跋或著录、文字记载,以跌宕离奇的叙事佐证此画来路正宗。

有的是做旧:通过染色、烟熏、虫蛀、水渍等假象,使画作形同老旧的古画,使人错以为真迹。

还有就是高科技辅助手段:利用高清印刷、微喷等技术制作底稿,再人工润色,或以化学试剂腐蚀材质。使收藏者难以辨别,信以为真。

曾主持上海工美拍卖公司的书画家廉亮,对于中国书画收藏也颇有研究。他告诉《新民周刊》,绘画仿制并不难。只要有美术功底的人,经过一定的训练,就有描摹前人书画的能力。“以前有人几万甚至十几万元去购买古代留下来的宣纸,派什么用场,大家心知肚明。”

古书画鉴定专家张珩(1914—1963)在其著作《怎样鉴定书画》中指出,书画作假归纳起来不外乎两类:一类是完全做假,其中又包括照摹、拼凑、摹拟大意、凭空臆造等四种方式;另一类是利用前人的书画,用改款、添款或割款的方法来做假。这些原件的作者本无心作伪,作品也本是真迹,而做假是后人强加到它们身上去的。

张珩在书中举了不少例子。例如,解放前上海有个作伪集团,他们的把戏之一是拼凑,从几件作品中各取一部,组织成章,乍看起来各部分好像都有来历,但合在一起往往并不谐调。在《金匮藏画》中印出一幅“巨然”山水画,上题“巨然画溪山兰若”,并署名一个“黻”字,表示是米黻鉴定的巨然真迹。实际上这一行字多数是从米书《苕溪诗》中集出来的,画也同是摹仿巨然的形式,这是拼凑的例子之一。

书画伪作中情况比较复杂的是“代笔”。张珩在书中表示,有的画家找人代笔是为了赶时间多出作品,自己画了一部分,学生添补另一部分,可以说是真假参半。有的是学生作画,自己题款,像金冬心的画有不少是罗两峰画的。有的由于求画者有特殊要求,如本人只能画小幅,而别人非要求他画大幅;或本人只能画山水,而别人非要求他加人物,只好请人代笔。有的本人虽非画家而有画家之名,贯找人代笔。写字也有近似的情况,管道昇的书札就有经赵孟頫捉刀的。有的画家代笔者不止一人,以致传世的作品个人风格不一致,像董其昌就有这类情况。

还有的仿作,是为了更好地保护原作。比如新中国成立后,有关单位曾组织一批老先生去临摹传承下来的古代书画。

2008年,曾是荣宝斋副总经理的米景扬(1936—2023)在接受上海首届世界华人收藏家大会采访时提到:“故宫博物院不愿意把原作永远展览,如果有一个可靠的摹本的话,它可以代替原作进行展览,这样对原作也是一个很好的保护。”

据悉,当时北京荣宝斋派冯忠莲去临摹《清明上河图》,陈林斋临摹《韩熙载夜宴图》。“这些人都有丰富的临摹经验,对画的材料也有很深的研究,比如说绢,宋朝的绢是圆丝绢,每个丝线的截面是圆的,到了明清以后丝被捶扁了。所以,宋代的绢高低不平,绘画时必须先刷上胶矾,才能落笔平整,裱好以后胶矾再塌下去。明清的绢捶扁以后就非常平滑了,有利于画画。宋朝这个绢现在已经没有了,为了临摹,荣宝斋专门派人去苏州制作土机,重新织圆丝绢,从材料上复原一致,这很不容易,是一整套的工作,原作是麦黄地我就染成麦黄地,原作是香灰地我就怎么染成香灰地,再临摹。临摹好以后最后还要加工,正面如何作旧,为了使得古画非常浑厚的感觉表现出来,必须在背后涂一层很重的颜色才能使正面这脸浑厚起来。”

米景扬还透露:“故宫当时在请荣宝斋的专家临摹古画的同时,还从苏州地区请来三位专家进行单独临摹。一个叫金仲鱼,临摹人物画;一个叫郑竹友,专门临摹梅兰竹菊题材的画;还有一位姓杨,是一位裱画师傅,我亲眼看他把故宫卢楞伽的《六尊者图》放在水里洗,真是绝技。这三位专家在解放以前就是专门临摹的高手,水平远在‘苏州片’的造画水准之上,可以瞒过专家的眼睛,张大千、张珩、徐邦达等当年都吃过他们的亏。”

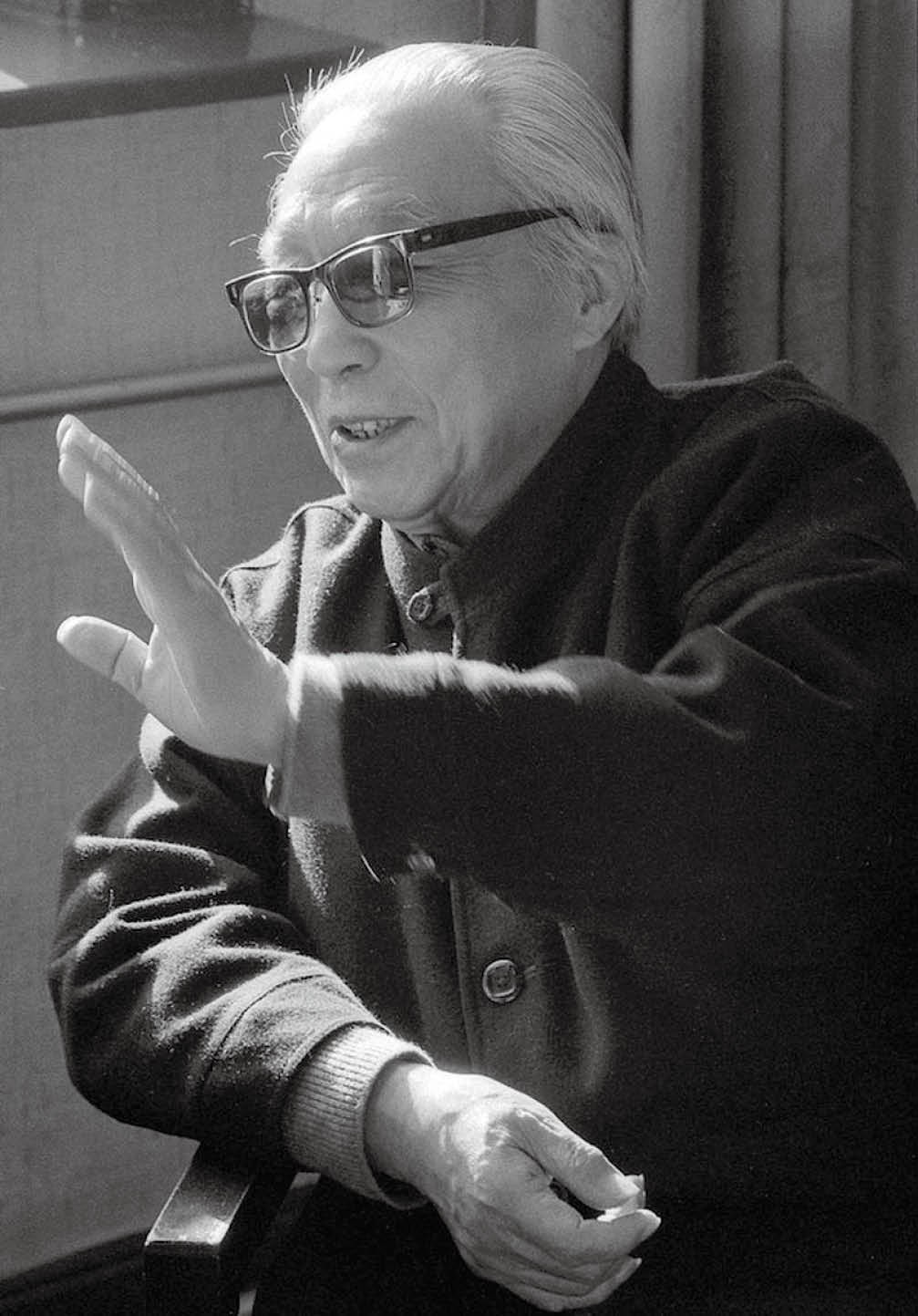

书画鉴定家徐邦达先生(中)。

如何鉴别真伪?

既然专家都有看走眼的时候,那么普通人又如何能分辨书画真伪?

喻军表示,就仿作或赝品的鉴别而言,一般有如下几种方法:

首先是“望气”与目鉴。

所谓“望气”,主要是依靠长年积累的经验和谙熟鉴定对象的能力,如通过大量阅览熟悉某个画家各个时期的作品和相关流派、时代作品的语言习惯特性(构图、笔墨、造型)以及款印等“气息”,从中找出其艺术形成和演化的规律,并结合画中的题跋、印鉴,形成一整套具有经验性的“望气”标尺,判定其真伪。

谢稚柳先生(1910—1997)作为古书画鉴定的泰斗,即善于通过艺术直觉和“望气”之法,对笔墨风格进行断代。加之他本人即为大画家,对笔墨风格的微妙变化和内在气韵,理解力自然要高于一些不会画画或粗通文墨的鉴定家。

谢稚柳先生作为古书画鉴定的泰斗,即善于通过艺术直觉和“望气”之法,对笔墨风格进行断代。

廉亮也推崇“望气”:“看得多了,有时候一眼就能看出来是不是真的。尤其是写意的那种,给人的感觉是不一样的。”

其次是文献与考据,也就是查阅著录文献和历史档案,从史料中找出蛛丝马迹,以求与画作严丝合缝的吻合度。

启功先生(1912—2005)以深谙文史典章、学问渊博著称,他的鉴赏严谨如治学,常以文献、文字、训诂、年号干支解画,堪称学者型鉴赏大家。

启功先生以深谙文史典章、学问渊博著称。

2004年,启功在接受采访时曾表示,鉴定古代字画的方法,在近代确实有很大的进步。“因为摄影印刷的进展,提供了鉴定的比较资料;科学摄影可以照出昏暗不清的部分,使被掩盖的款识重新显现……例如用笔的压力、行笔习惯的侧重方向、字的行距、画的构图以及印章的校对等等,如果通过电脑来比较,自比肉眼和人脑要准确得多。已知的还有用电脑测试种种图像的技术,更可使模糊的图像复原近真,这比前些年用红外线摄影又前进了一大步。再加上材料的凑集排比,可以看出其一家书画风格的形成过程,从笔力特点印证作者体力的强弱,以及他年寿的长短。至于纸绢的年代,我相信,将来必会有比碳十四测定年限更精密的办法,测出几百年中的时间差。人的经验又可与科学工具相辅相成。”

此外,喻军表示注重实物细节也很重要。“比如你仿唐代绢本,就得找来古法织造的生丝细绢,其经纬密度、丝线光泽如不符合年代特征,即便费心费力地绘制出来,懂行者也会识破。再比如纸本返铅、火气、代笔、后添款、改款等,如未掌握古法捞纸形成的独特纸性纹理,或者色墨以现代化学手段制成,缺乏岁月的沉淀,则必露出破绽,难逃法眼。”

当然,即便有科技和经验加持,书画鉴定还是很难一锤定音。喻军以五代时期南唐画家董源的《溪岸图》为例:“谢老(谢稚柳)谓之晚出董源时期,断为摹本;启老(启功)未曾亲鉴,然考诸题跋著录,疑为近世仿作,甚至不排除系张大千仿造之可能;徐老(徐邦达)则依据手法、章法等细节要素,判定其为五代至北宋初期作品,董源系五代南唐画家,等于判定其为真迹。你看,三位大家(谢老重‘目鉴直觉’,启老重‘文史互证’,徐老重‘考据实证’)即有三种看法,竟成鼎足之论。足见文物鉴定如涉渊海,非淹通博识者不能窥其奥,走眼之事亦属寻常。”记者|金姬

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。