大脑“高清地图”来啦!脑中“天书”被解码

大脑,作为人体最复杂和精密的器官,可谓是自然界最复杂的“超级计算机”,它包含近 1000 亿个神经元和超过 100 万亿个神经联接。大脑各区域中的上行与下行的神经联接,如同一条条“信息高速公路”,联接大脑与身体的每一个角落,承载着大脑指令下达与器官信息上传的双向通信——例如,运动神经传递大脑指令控制机体运动,感觉神经收集感知信息(如触觉、痛觉)并反馈至大脑,共同维持生命活动。

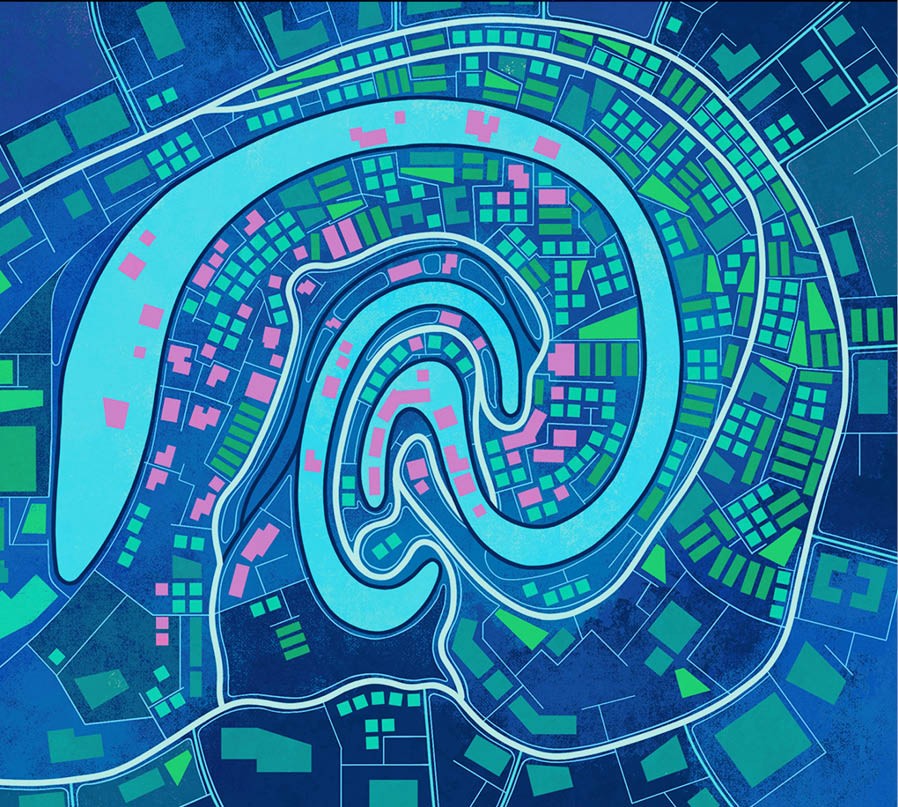

精确绘制一张大脑的“高清地图”——脑图谱,将有助于理解大脑的复杂功能机制并探究到相关疾病(如疼痛、瘫痪、自主神经紊乱)的致病机理。然而,绘就这张“高清地图”又是极其困难的——神经纤维直径仅发丝的几十分之一,具有高度的多样性、动态演化特性和物种差异,它们形成了错综复杂、蜿蜒交织的神经接网络布全身,宛如一部“天书”。

为了能够破解人体大脑这个“黑匣子”,全球各国纷纷制定了不同的脑图谱研究计划,我国科学家则提出了“全脑介观神经联接图谱”大科学计划,将绘制非人灵长类动物和人脑全脑有单细胞分辨率的介观(介乎于微观和宏观之间的状态)图谱作为主要目标。

近日,中国科学家集中发布了为大脑绘制“高清地图”的10项成果。中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(以下简称“脑智卓越中心”)、华中科技大学苏州脑空间信息研究院、华大生命科学研究院、中国科技大学、浙江大学、上海脑科学与类脑研究中心、郑州大学基础医学院等国内科研机构,联合法国、瑞典、英国等多国科学家,借助脑成像、空间转录组和人工智能等前沿技术,实现了介观脑联接图谱绘制从啮齿类到灵长类的跨越。

这10项成果以专题论文集的形式集中发表在《细胞》等国际顶尖学术期刊,这也是《细胞》系列期刊首次以专辑形式集中发表来自中国脑科学领域的研究论文。中国科学院院士、脑智卓越中心学术主任蒲慕明说,“这次发布的成果不仅有论文,还有数据库、数据资源和技术平台,这将为理解人类大脑奥秘提供坚实基础”。

可以毫不夸张地说,系列成果不仅为理解大脑的“智慧密码”提供了前所未有的“高清地图”,巩固了我国在介观脑图谱领域的国际影响力,更进一步彰显了中国科研团队在这一领域的领先优势。

10项成果以专题论文集的形式集中发表在《细胞》等国际顶尖学术期刊。

绘制大脑“高清图谱”

如果我们将大脑想象成为一座拥有千万亿人口的“超级城市”,脑图谱就是这座城市的“高清地图”,它不仅能清晰地显示出大脑的“城市分区”,还能标注出“多巴胺快递员”的派送路线和“记忆编码电路”的铺设路径。

蒲慕明院士指出,在一般的医院中,脑影像的分辨率非常低,无法得到非常明确的单细胞层面的联接情况。因此,目前神经科学界和脑科学界的一个重大课题,是将各种细胞类型之间的网络结构分析清楚,这就是介观神经联接图谱的研究内容,人们用它来回答“大脑里有哪些细胞,它们分别在哪里、它们之间到底是如何联接、如何分工合作”等问题的。

我们都知道前额叶皮层是大脑里的“控制中心”,它掌管着人类日常生活中的高级认知功能,比如记忆、注意、决策和行为控制。科学家指出,由于猕猴与我们拥有相似的大脑结构,尤其是在前额叶皮层方面表现出高度的同源性,构建猕猴前额叶的单神经元联接图谱,有助于建立更精准的神经疾病模型,也能为诸如抑郁症等疾病的诊断和干预提供结构依据。因为精神分裂症、抑郁症等常常涉及前额叶与其他脑区的异常连接。

过往的研究,类似于俯瞰城市交通,能看出主干道的分布,却看不清每一辆车的具体行驶轨迹。要想真正理解大脑中每一条“信息高速公路”的起点、终点和具体路径,就需要更加精细的观察方式,也就是单神经元层面的研究。

此番,研究人员将带有荧光标记的病毒注射到猕猴前额叶皮层中的19个位点,让神经元发光,这样科学家就能追踪每一根神经纤维的走向,然后利用高分辨率的成像技术产生出了体量巨大的数据——相当于10万部高清电影、接近PB(1000TB)量级的数据。

如何在如此巨大体量的数据中准确、高效地重构出大量神经元的投射图谱呢?研究人员受“电脑在线游戏”的启发,开发了一款名为Gapr的大规模单神经元重构系统,结合AI全自动重构和多人同时参与的协同校对,最终完成了猕猴前额叶2231个神经元的完整投射图谱。

通过与团队之前绘制的小鼠前额叶单神经元投射图谱进行比较,研究人员有了惊人的发现:灵长类大脑的神经连接模式比小鼠更为“精简高效”,这可能是实现高级认知功能的重要特征。

这一发现打破了原先“物种越高等,单神经元连接越复杂”的假设:灵长类大脑的单神经元结构并非更复杂,而是采取了更专一的投射靶向、更高效的联接模式。研究人员做了一个形象的比喻:灵长类大脑如同员工数量庞大、人人分工明确的“大公司”,而小鼠大脑如同员工数量少、人人都是多面手的“小公司”。

猕猴前额叶皮层的单细胞分辨率全脑联接图谱的首次绘制,让我们得以看清大脑中信息传输的“精密线路图”,不仅为我们揭示了大脑如何实现注意力、记忆、决策等复杂认知功能背后可能的神经基础,也能帮助人们从精确神经连接的角度来重新认识大脑的工作原理。美国科学院院士、麻省理工学院麦戈文脑研究所所长Robert Desimone将这一成果为“杰作”。

技术加持,破解大脑之谜

大脑“地图”的绘制离不开更精准有效的测序、示踪、观测等技术。长期以来,要在猕猴大脑中精准地标记和调控特定类型的细胞极为困难。脑智卓越中心的刘真研究组牵头合作研发的工具集,如同开发了一套“精准导航”的分子工具,使研究人员无需再依赖耗时漫长的转基因模型,就能在灵长类大脑中便捷地实现对特定神经元的活性“开关”和“观测”,这一技术标志着“灵长类脑科学进入了精准细胞类型研究的新阶段”。

在本次发布的成果中,中国科大团队开发了全身组织三维高速荧光成像blockface-VISoR技术,相当于给小鼠做“全身高清CT”。40小时扫完全身,连神经末梢和毛细血管都清晰可见。

“灵长类细胞特异性标记技术、全身组织三维高速荧光成像这两项技术成果,进一步强化了我国脑图谱研究的技术体系。”脑智中心党委书记孙衍刚表示,“此次发布的另外8项成果,也得益于过去荧光显微光学切片断层成像fMOST技术、时空转录组学Stereo-seq技术等的发展。我们形成了‘技术开发+平台支撑+团队协作’的模式。在10项成果里有两项是关键技术突破,在此基础上,我们通过建立平台和团队协作,在神经环路解析、脑进化解密和脑疾病解码三方面取得了一系列突破。”

这一系列“高清地图”的发布,其意义远不止于数据本身,它为脑科学基础研究、脑疾病诊疗和类脑智能发展提供了关键的钥匙。“屏状核”,这个人脑深处薄如纸片神秘结构,一直是神经科学领域最为神秘和引人关注的研究对象之一。此番多国联合的研究团队首次绘制出迄今为止最为详细和全面的非人灵长类屏状核单细胞空间转录图谱,为破解意识之谜奠定了坚实基础。

另有研究团队率先在全球范围内成功绘制了正常人及阿尔茨海默病(AD)患者海马体的单细胞分辨率的空间转录组图谱,填补了该领域的研究空白。有了这张高精度“大脑地图”,科学界终于可以“按图索骥”,深入解析AD的发病机制,为精准医学打开了新路径,有望将AD早期诊断提前5-10年。

上图:研究团队率先在全球范围内成功绘制了人脑海马体的单细胞分辨率的空间转录组图谱,填补了该领域的研究空白。

多国合作,

绘就大脑“世界地图”

中国脑图谱研究成果在顶刊十连发,是中国脑计划自2021年实施以来,第一次向全球学术界集中展示研究成果。这些成果由国内外30多家科研机构超过300人的团队共同完成,充分展现了国际团队协同攻关的重要性。

事实上,灵长类脑图谱研究工程浩大、周期长、数据量惊人,绘制大脑“世界地图”,需要联合更多国际同行共同参与,此次成果的集中发布,只是绘制这张大脑“世界地图”的起点。蒲慕明院士和骆清铭院士计划于今年9月牵头成立“国际灵长类介观脑图谱联盟”,推进脑图谱大科学计划在总体目标、国际分工和管理机制等方面形成国际共识,进一步整合技术、平台、人员、数据等资源,形成更大规模的跨机构科研合作团队,从已经取得突破的小鼠和猕猴图谱出发,稳步向着绘制人类介观脑图谱的最高目标迈进。

从最初的模糊轮廓到如今的“高清地图”,人类对自身大脑的探索正迈入一个新纪元。由中国科学家主导绘制的图谱,不仅是基础科学的宝贵财富,也为最终实现“认识脑、保护脑、模拟脑”的目标奠定了坚实的基石。记者|陈冰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。