淬火成钢:五卅运动中的中共早期领导人

1925年1月党的四大之后,工人阶级的反帝运动迅速发展,五卅运动就是在这一背景下由中国共产党直接领导的以工人阶级为主力军的中国人民反帝、反军阀势力的一场大规模革命运动。作为运动中心城市的上海工人大罢工之所以走在全国的前列,这与李立三、蔡和森以及刘少奇这三位中共早期领导人的贡献是分不开的。他们站在斗争的第一线,是领导20多万上海工人举行总罢工的旗手。

党史专家张培德曾说:“五卅运动是中国共产党从‘大革命准备时期’走向政治舞台中央的关键一跃,年轻的党在血与火中展现了组织与领导群众运动的卓越能力。”五卅运动领导人群像,定格的不仅是历史瞬间,更是中国共产党人“以人民为中心”的初心写照。正如上海市委党史研究室在《精神之源 力量之基》中所总结:“他们的奋斗证明,只有与工人阶级血肉相连,党才能获得最深厚的力量源泉;只有将反帝反封建的旗帜举得更高,才能凝聚起全民族的抗争伟力。”

百年前的枪声已远,但五卅运动中淬炼的领导智慧、斗争精神与群众路线,仍在新时代回响。

李立三:组织“三罢”工运策略果决

内外棉纱厂等工人举行示威游行。

1925年2月初,上海沪西区内外棉八厂发生了日本监工野蛮殴打中国女工,并无故开除粗纱车间50多个男工的事件,引起工人们的强烈不满,并举行了抗议罢工。刚刚参加了中共四大并当选为中央委员的李立三得知情况后,随即到内外棉八厂调查。通过广泛接触工人,了解到许多日本监工野蛮迫害工人的罪证,向中共上海地方兼区执委作了详细汇报。

根据党的指示,李立三和上海大学的杨之华、郭伯和、刘华等人组成了罢工委员会,领导工人大罢工。在罢工动员大会上,他大声疾呼:“我们中国工人受尽了日本老板的压迫和虐待,现在要改变这种状况,只有罢工这条路。我们这次罢工,一定要同日本老板拼个你死我活。只要大家团结一心,坚持斗争,就一定能使日本老板屈服于我们工人。”

经过李立三的动员,大家情绪振奋而昂扬,一致通过了罢工决议,并推选李立三为罢工委员会主席。1925年2月10日,罢工委员会在闸北潭子湾召开工人群众大会,李立三身穿蓝布长衫,发表了激动人心的演说,历数了工人的深重苦难,揭露日本帝国主义的种种罪行,激起了广大工人的极大义愤。在李立三等领导下,沪西工人罢工浪潮席卷了11个棉纱厂。

作为新成立的上海总工会委员长,李立三在五卅运动中展现出非凡的组织才能。他深入小沙渡、杨树浦等工业区,将分散的工人力量凝聚成统一战线,短短时间内使上海总工会会员激增到21万人,其中纱厂工人占比达57%。5月28日党中央紧急会议上,他力主 “把工人的经济斗争转变为反帝政治斗争”,直接推动了5月30日反帝大示威的举行。面对帝国主义的武力镇压,他果断提出 “罢工、罢课、罢市” 的 “三罢” 策略,使运动从单一的工人抗议升级为全民反帝浪潮。

中央党史研究室原副主任李忠杰指出:“李立三的领导风格兼具革命性与策略性,他将安源路矿罢工的经验灵活运用于大城市工运,为中国共产党领导大规模群众运动积累了宝贵经验。” 他在分析五卅运动对后续省港大罢工的影响时强调,李立三的组织模式为全国工运提供了可复制的范例。

沪西工友俱乐部。图片提供/中共一大纪念馆

上海师范大学人文学院教授邵雍在近日的虹口区纪念五卅运动100周年主题系列活动课题发布中也指出,李立三在 “三罢” 斗争中创造性地将工人罢工与学生罢课、商人罢市有机结合,形成 “以工促学、以学促商” 的联动机制,这种多维度动员策略成为中共早期城市斗争的经典范式。

在李立三的支持下,中共中央还于1925年6月创办了第一份日报《热血日报》,由瞿秋白任主编。这份八开四版的报纸,以 “外人铁蹄下之上海” 等栏目揭露帝国主义罪行,用通俗生动的语言发动市民参与。李立三亲自指导稿件撰写,要求 “既要讲清反帝道理,也要说透工人疾苦”。《热血日报》每日销量达3万份,成为 “五卅运动的舆论先锋”,正如报头题词所写:“热血沸腾起来,冲开一切障碍物!”

上海社科院研究员熊月之评价:“《热血日报》的诞生标志着中国共产党开始掌握现代传媒工具,其传播力使反帝理念突破地域限制,成为全国性的政治动员武器。”同济大学博士后徐迟通过研究公共租界警务处档案发现,《热血日报》的发行使租界当局陷入舆论被动,工部局董事会因低估中共宣传能力,误判运动形势,客观上为党组织争取了发展空间。

蔡和森:将理论与中国斗争实践结合

1921年入党后留在党中央工作的蔡和森,是五卅运动的重要战略设计者。在1925年 5 月28 日的党中央会议上,他全面分析了当时上海工人运动的形势,敏锐抓住“工部局审讯被捕学生”的契机,提出:“现在要把工人的经济斗争与目前正在蓬勃发展的反帝斗争汇合起来,要使工人斗争表现明显的反帝性质,以争取一切反帝力量的援助。同时也使工人加入总的反帝战线而成为这一战线的中坚。” 他还建议:“5月30日组织反帝大示威,把学生、工人、市民的力量拧成一股绳。”这一建议成为运动爆发的关键节点。

1925年5月30日下午,蔡和森随着人群,来到南京路发表演讲,散发传单。他在演讲中说:“帝国主义枪杀中国工人顾正红倒没有罪?中国工人、学生在自己的国土上声援被害同胞,反而有罪?遭工部局逮捕、坐牢、判刑,这是什么世道?哪一国的法律?帝国主义这样横行霸道,难道我们中国人能忍受吗?”蔡和森的演讲得到市民热烈响应。

在五卅惨案发生当天深夜的中共中央紧急会议上,蔡和森提出了号召全上海工人罢工、商人罢市、学生罢课,反对帝国主义对中国人民屠杀的策略主张。他说:“总罢课是无问题的,总罢工也可以逐渐实行。现在要用一切力量促成总罢市的实现,要造成上海市民总联合的反帝大运动。”会议接受了蔡和森的建议。并决定组成由蔡和森、李立三、翟秋白参加的党的行动委员会,直接领导上海政治斗争。

在党的指引下,6月1日,上海20万工人大罢工,学生罢课、商人罢市,形成了“三罢”高潮。当晚,中共中央再次举行会议,蔡和森在会上进一步提出了新的策略主张:“在上海应当马上成立工商学联合会,成为这一反帝运动总的公开指挥机构,以巩固和发展这一运动,进行长期的斗争;同时要马上把运动扩大到全国去。”

当 “三罢” 斗争遭遇资产阶级动摇时,蔡和森及时指出 “必须坚持工人阶级的领导权,联合中小资产阶级,孤立大资产阶级”,为运动后期策略调整提供了理论支撑。

中共中央党史研究室研究员胡新民曾评价:“蔡和森的贡献在于将马克思主义阶级斗争理论与中国反帝实践相结合,使五卅运动超越了地域性抗议,成为具有全国意义的民族革命开端。” 复旦大学马克思主义学院教授杨德山在纪念五卅运动100周年学术研讨会上强调,蔡和森提出的 “工人阶级领导权” 理论,不仅指导了五卅运动的具体实践,更成为中国新民主主义革命理论的重要源头,为党的七大确立毛泽东思想的指导地位提供了早期探索。

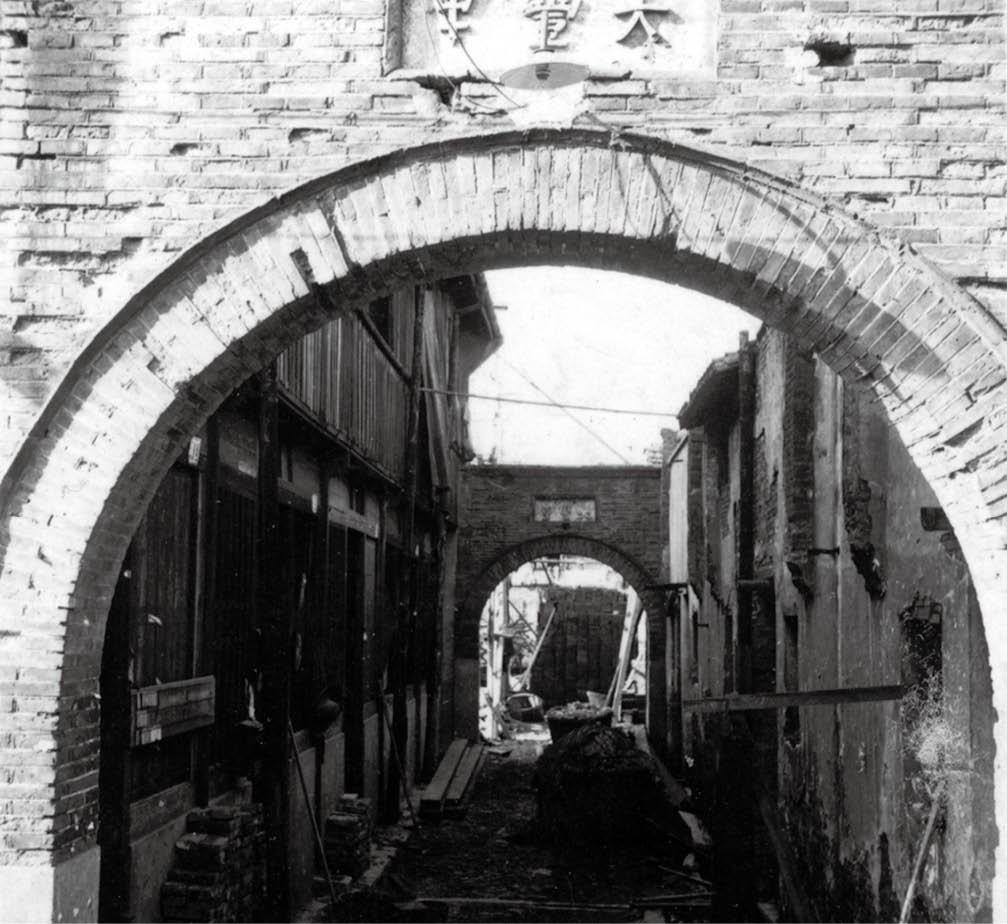

沪东工人进德会旧址。图片提供/中共一大纪念馆

蔡和森不仅是理论家,更是实干家。他穿梭于沪西工人区,用 “顾正红是我们的亲兄弟,帝国主义不打倒,我们的苦就没个头” 等朴素语言发动群众。在他指导下,沪西工友俱乐部成为培养工运骨干的摇篮,仅1925年6月就发展党员183人,占同期上海新党员的55%。他提出的 “把口号变成行动,把行动变成纪律” 的动员原则,至今仍是群众工作的重要方法。

上海大学马克思主义学院教授忻平在分析五卅精神时指出,蔡和森的群众动员实践体现了 “理论联系实际” 的马克思主义学风,他将抽象的革命理论转化为工人群众可感知的斗争目标,这种 “接地气” 的工作方法为党的群众路线形成提供了实践样本。

刘少奇:创新治理工会保障工人生活

刘少奇1925年到上海时,正值上海内外棉各厂工人罢工,工人与资本家的斗争正处于高潮。刘少奇坚决执行党中央的决定,为“五卅”反帝大示威四处奔波,做了大量的十分艰巨的组织和准备工作。上海总工会成立后,刘少奇被选举为总务科长,和李立三等人一起组织和领导全市工人总罢工。他主持制定了《上海总工会组织条例》,建立 “处—科—干事” 三级架构,使 25 万罢工工人实现了有序管理。

潭子湾大丰纱厂。图片提供/中共一大纪念馆

因为罢工,资本家断绝了工人的工资来源,面对工人的实际困难,刘少奇推动成立救济委员会,短短两个月筹集100余万银元救济款,首创 “按工龄发放补贴”“伤病工人特别救助” 等制度,切实保障了罢工工人的基本生活,为五卅运动能够坚持斗争长达三个多月之久,打下了牢固的经济基础。

刘少奇不仅往返各救济团体之间积极筹措募捐款,甚至深入到罢工工人家中,了解工人的实际生活状况。6月22日,刘少奇在得知岳州路经纬纺织厂女工急需救助后,便要求济安会派人一面发给该厂工人补助费,一面派人前往该厂工会调查确切人数。他还亲自把救济款发放给参加罢工的电车工人和英商厂的工人,解除了工人在罢工期间的后顾之忧。

党史学者指出:“刘少奇的贡献在于将工会从‘抗议组织’转变为‘治理主体’,为中国工运的制度化发展奠定了基础。” 上海工会管理职业学院副院长邹卫民在《上海总工会及其贡献启示》中分析,刘少奇的组织条例为后来苏区工会建设提供了范本,其救济机制直接影响了1931 年《中华苏维埃共和国劳动法》的制定。

当反动派对总工会污蔑 “贪污救济款” 时,刘少奇还展现出超越时代的治理智慧。他主动邀请上海著名会计师徐永祚,对30余万笔捐款进行逐一审计,并在《申报》《民国日报》公布详细账目,附上审计报告全文。这一在当时堪称 “破天荒” 的举动,迅速平息了舆论质疑,树立了工会组织的公信力。

澎湃新闻报道显示,该事件被公共租界警务处档案记录为 “中共首次成功运用现代审计手段化解危机”,间接反映了刘少奇的治理前瞻性。有学者在研究中注意到,刘少奇的审计实践启发了公共租界工部局后续的财务管理制度改革,这种 “以斗争促进步” 的效应成为五卅运动对近代中国社会治理的隐性贡献。记者|刘朝晖

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。