中国摇滚著名摄影师高原专访

返回青春现场

高原,有着双重身份,既是著名摄影师,同时也是摇滚音乐圈内的生活者和记录者。

1990年到1999年,既是中国摇滚乐的黄金十年,也是高原的青春岁月。在北京,正发生着翻天覆地的变化。人们的观念也从保守到开放,音乐,是这种观念转变的体现。随着张培仁的魔岩唱片来到北京,黑豹、唐朝、“魔岩三杰”、超载……一支支乐队崛起,创造着中国摇滚乐的神话。而高原,是见证者,她用镜头捕捉着时代的面孔。

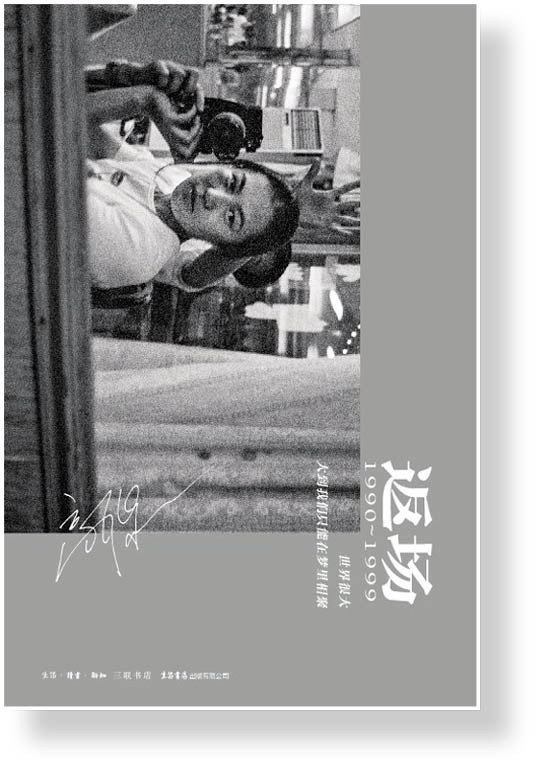

继《把青春唱完》和《红磡1994》之后,高原在生活书店出版了《返场》(精装刷边版),通过老狼、张楚、郑钧、高旗、邓讴歌等人的口述和采访,用影像和文字,记录那十年她所经历的青春往事。

自在生长

《返场》记录了高原90年代的青春往事。

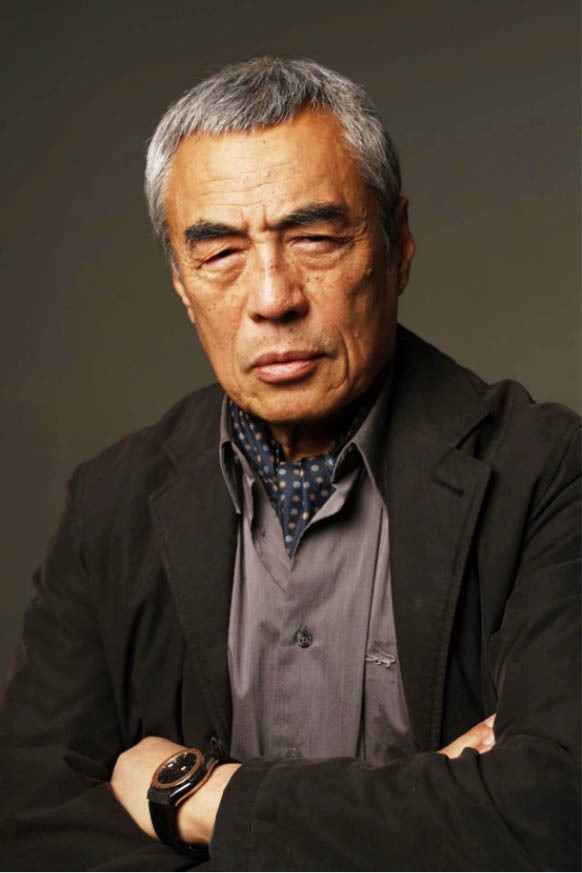

《新民周刊》:在《返场》这本书里,你的父亲高飞专门写了后记《像平时那样》。在你的《自在生长》一文里,你也写到了你的父亲对你的影响。你父亲是不是自己就很喜欢摄影进而影响了你?

高原:对,我父亲年轻的时候喜欢摄影,他其实拍了挺多东西的,他也有自己的暗房,会在自己的暗房里冲洗照片。我的第一台相机以及去中央工艺美术学院学习的这个机会,就都是他给的,其实我在学习摄影之前,我都不知道什么叫摄影,没拍过什么东西。

《新民周刊》:你小的时候,你父亲在拍照,你有没有跟他在一起看他摄影?

高原的父亲高飞。

高原:没有,完全没兴趣,就是他拍,我知道他在拍照那个东西叫照相机,然后也知道就是胶卷儿自己冲洗,因为他就是在厕所的暗室里冲洗胶卷。但是我完全不知道那是什么东西,也完全没有概念。

《新民周刊》:那就是说到你上了大学以后,专门学了以后才开始真正了解摄影是怎么回事?

高原:当时大概学了三四个月以后才开始正式对摄影感兴趣,胶卷需要暗房处理,暗房很符合我的性格,我是特别喜欢一个人鼓捣东西,像我喜欢做陶瓷也好,做首饰设计也好,全是一个人。我经常能在暗房里一待就是七八个小时,完全不在意外面几点了,我就在里面冲洗放大片子。

《新民周刊》:1994年,你的父亲就给你买了一辆切诺基,当时你们生活的圈子,是不是家庭条件都是相对比较殷实的?

高原:我们家一般吧,家庭条件最好的是老狼,他是挣钱挣得最多的。好多这些玩摇滚的北京孩子都是大院出身,像张炬,还有邓讴歌、欧洋他们的父母是总政文工团的,在北京也不需要考虑租房子,衣食无忧。相对来说,可能生活上比较宽裕,就比从外地来北京的那些朋友稍微好一点。

老狼

为自己的青春作证

《新民周刊》:在近万张底片中选择了这270多张照片,选择的标准是什么?

高原:我最早做这个书的时候是有两个朋友一起帮忙的,一个是安帅,一个是黑麦。黑麦也是这本书的文字编辑,然后安帅是做艺人写真的,他在出版这方面比较有经验。

我们当时就想说,要么就按照时间的脉络来编排文章和照片,或者按照人物的姓氏汉语拼音,但是第二种方式怎么弄都是乱的,最后我们还是决定按照时间脉络来排,每年发生了什么事情,这件事情可能是在我的生命轨道里比较重要,或者说我的记忆比较深刻的。

《新民周刊》:从1990年到1999年,十年,每一年选了一个人或两个人,这十几个人是怎么来选的?

高原:其实,先开始是选了很多,但不一定每个人都配合你。你去找人家说我能给你做个采访吗?或者说咱们再聊聊以前的事?有的人他不愿意再提到了以前,有的人则是约了好几次时间也都不合适,像叶蓓是黑麦用电话采访的,史雷也是电话采访,因为他在成都。然后由黑麦把文字汇编成现在的样子。

《新民周刊》:像李亚鹏、黄觉,有些人不是摇滚圈的。

高原:我做《返场》这本书的目的就是想突破摇滚圈。大家的固有印象总觉得高原只会拍摇滚圈。这对于我来说是特别难撕掉的一个标签,而且也希望大家能通过这本《返场》去了解那个时代,不局限于说是那个时代的摇滚圈。如果你只看到了摇滚圈,那它就太窄了。其实,那个时代精彩的东西很多,发生的事情也很多。

《新民周刊》:之前出版的《把青春唱完》《红磡1994》都是追忆90年代北京摇滚往事的,写这三本书是不是都是为自己的青春作证?90年代对你来说,是不是生命中最最重要的十年?

高原:可以这么说。因为这是我青春期。每个人的青春期不都是很重要的吗?不过这里面,《红勘1994》这本书其实比较有局限性,就是那香港红磡演唱会七天发生的事情。它不像其它两本书包括的东西这么多。

《新民周刊》:怎么去中央工艺美院学摄影的呢?

高原:也是机缘巧合吧,中央工艺美院那时候还在国贸桥那边,也没跟清华合并。班里就四个学生:我、荣荣、王磊还有卢广,后面陆陆续续地来了一些,我都记不住他们的名字。毕业后,荣荣做了三影堂,卢广也拍了很多有名的作品。

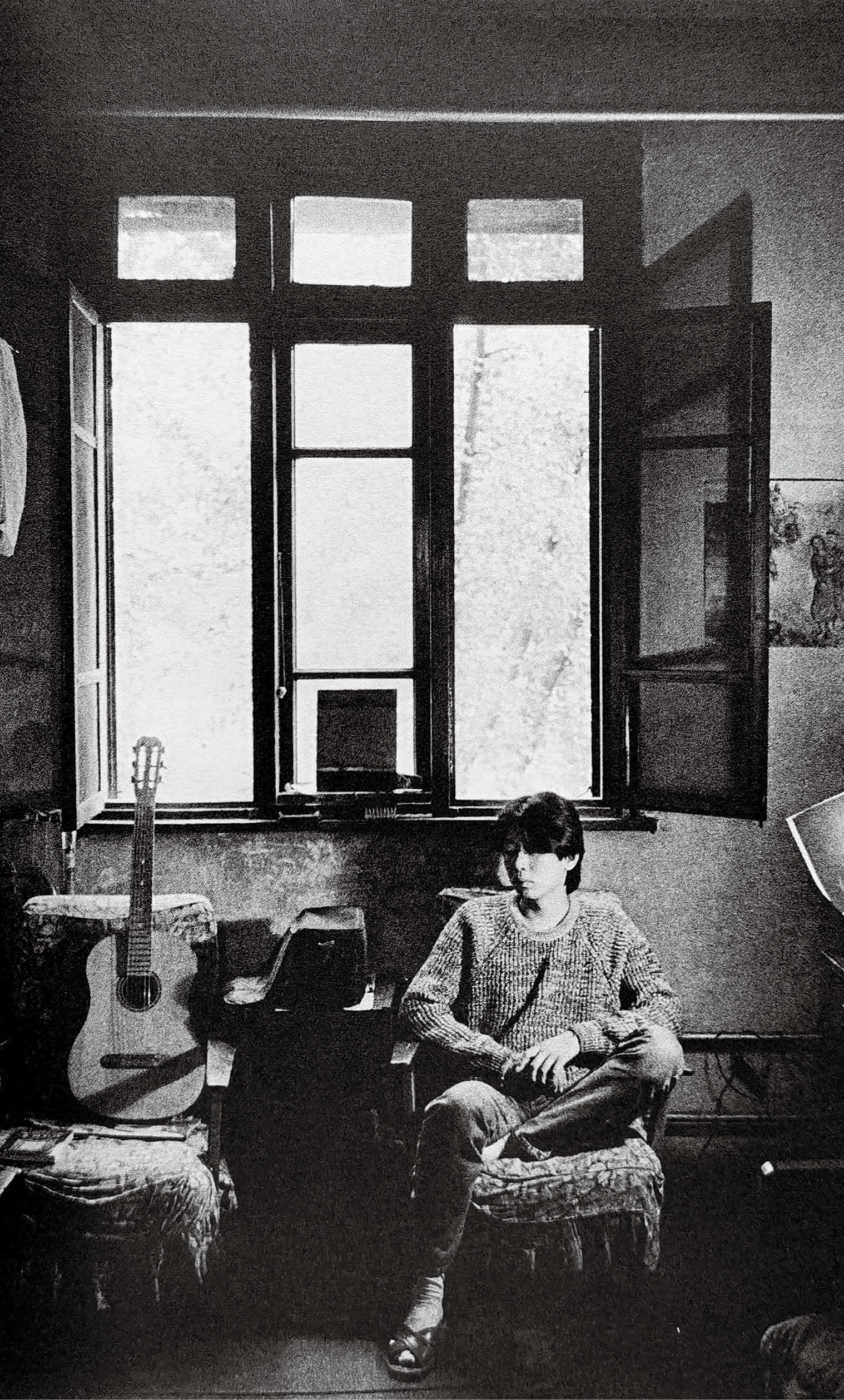

《新民周刊》:最早找丁武、老狼他们给你当模特拍肖像照,这是学校课程的作业,还是说你个人提出来要拍他们?

高原:当时给丁武他们拍肖像照,算是我个人的一个实践。课堂上老师教了摄影方法和技巧,总得在课下去实践它。我们那时候有一个老师专门拍广告摄影,他教我们怎么曝光,去拍什么玻璃酒瓶子等实物,这都好办,自己拿几个瓶子就能拍。但是要拍人像,就得需要个模特来实践,总得拍了才知道光线和技巧学得如何。我就问问身边的朋友们能不能帮忙当个模特。他们都答应了,所以就拍了他们。

《新民周刊》:虽然你早就和丁武、邓讴歌他们认识了,但是第一次让他们当模特儿拍肖像照的时候,他们还是显得特别拘谨,当时的情况是怎么样的?

高原:大家都没有怎么拍过这种图片,也没有经验,不知道该怎么做。在有背景有灯光时该怎么表达,大家都不太清楚,也是一种摸索的过程。记得最早我拍面孔乐队的时候,还找了一些国外的杂志参考,看看人家是怎么拍的。

《新民周刊》:在《自在生长》一文里,你写到你和老狼最初相识:“90年代初,真武庙二条那边有个大排面馆,老板是上海人,很多人都去那里吃过饭。有天我看见一个长头发年轻人因为抢座跟人打起来了,后来才知道那是老狼。”老狼给人的印象是温文尔雅,他年轻时也是脾气很火爆的吗?

高原:也不是,他一直都是挺温和的人,但是谁没年轻过?年轻的时候肯定就比岁数大了容易冲动,现在社会环境是不允许了,你推谁一下,其实这代价很大,但是我们小的时候打架都是家常便饭。

《新民周刊》:你是怎么成为老狼《恋恋风尘》MV女主角的?

高原:好像是临时决定的,老狼临时请我帮拍几个镜头,就是需要有这么一个角色,然后就拍了。那时候,很多事情不是那么严谨的,大家以玩儿为主。不像现在,比如给艺人拍个宣传照,那可费劲了,像我们那个时代,这都是瞎闹,真是瞎胡闹。

加快了中国摇滚发展的速度

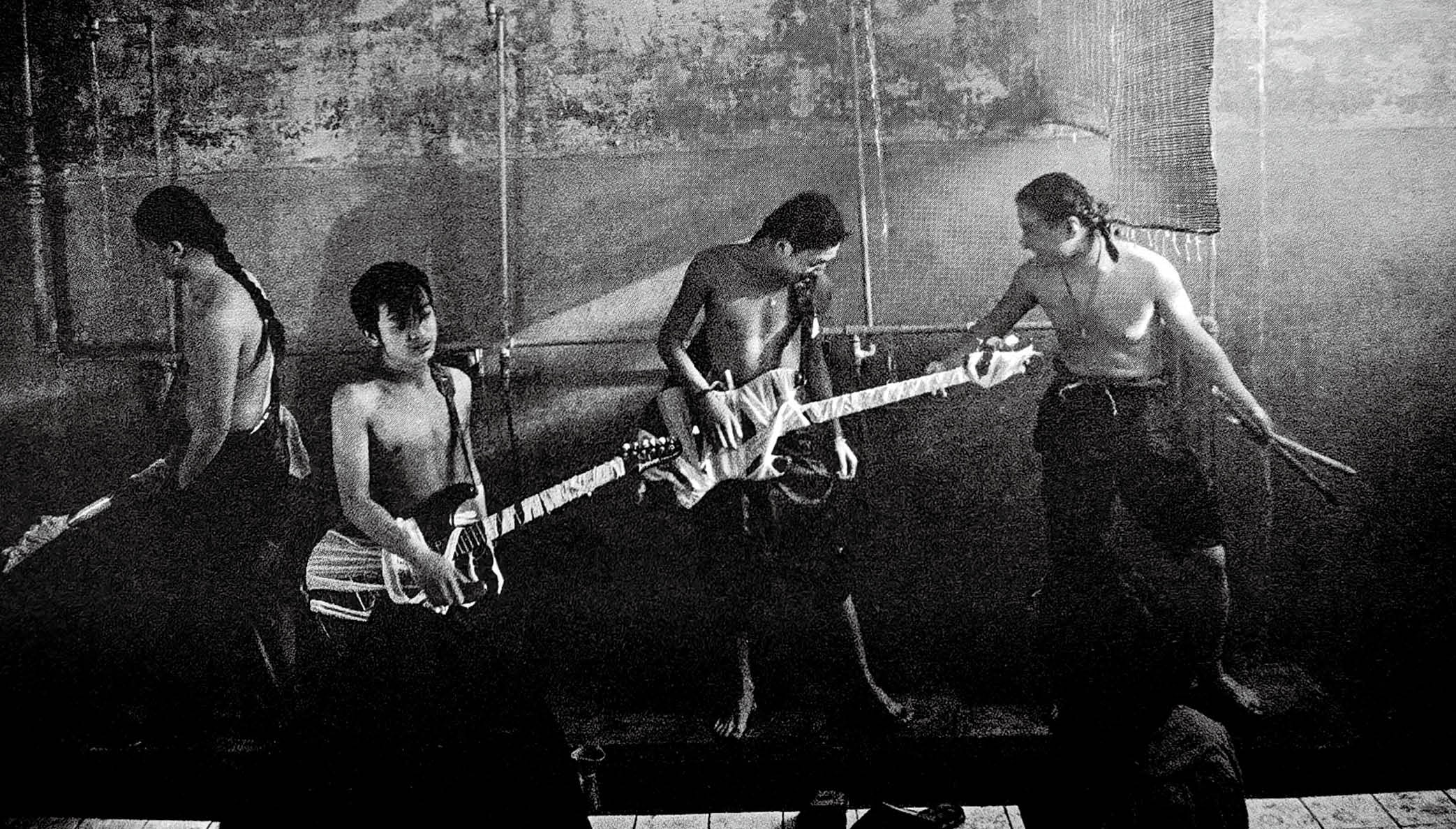

何勇《垃圾场》MV拍摄现场。

《新民周刊》:后来魔岩唱片请你去做摄影师,主要的工作是什么?是拍现场的摄影,还是唱片封套的照片?

高原:对,都包括。

《新民周刊》:魔岩唱片公司在北京的工作室地方大不大?

高原:我记得不是很清楚了,应该就是在新大都酒店里租的房间。录音是在北京的录音棚。一个是广电的棚,一个是北京台的棚,还有百花录音棚,那时候录音成本其实挺高的,那时候录音不像现在,基本在家都编好,再去棚里录唱。那时候如果开始录音,就要每天都去录音棚,如果状态不好,就练个琴吃个盒饭,散了,但是这是要有棚费的。那时候大家天天到点就在录音棚里一起努力干活儿。

《新民周刊》:在唐朝乐队的第一张专辑,以及魔岩三杰、超载、地下婴儿、王勇等乐队在魔岩出的唱片中,贾敏恕和方无行等台湾音乐人起到了什么样的作用?

高原:我觉得他们加快了中国摇滚发展的速度,按照正常速度来发展的话,可能中国大陆摇滚乐发展到今天,也就是说再发展三四十年,可能才达到90年代的水平。可能就不会有那么多奇奇怪怪的事,谁谁谁疯了、傻了、死了等等乱七八糟的事。但是因为魔岩来到中国大陆以后,他们把整个发展速度加快了。

就比如说像何勇吧,他在跟魔岩合作之前,他应该没有接触过太多合约。所以他签合约的时候,没有概念,可能签完了才发现,还有那么多复杂的事情,比如版税这事儿,我怎么一分钱都没有?有可能是这种状态。

所以大家在完全不了解唱片工业和合约形式的情况下,就容易会产生很多问题,等于说有人一下把这事儿拔高了,然后“哐当”他撤了,所有人就傻了。

那我们接下来该怎么办?就是也造成了后来很多文章也会这么说的:红磡演唱会那一晚既是中国内地摇滚乐的开始也是结束,这种话,也不知道怎么去评判,说他到底是好的还是不好。

当然不可否认,魔岩唱片的到来,的确是发现了很多很牛逼的声音,做出了很多无法超越的唱片。

《新民周刊》:流传着一些说法,说唐朝的第一张专辑里面的一些歌词不是他们乐队的人写的,至少修改过吧。后来唐朝出了几张专辑,大家也觉得和第一张专辑比差了一些。

高原:歌词方面,那时候有一个叫杨军的朋友是中央美院画画的,有几首是他写的歌词,然后路路也写过,但这些都被隐去了。

那我也不知道是为了宣传还是什么原因,反正后来就都不提了,包括唐朝乐队自己,他们也不愿意提当年帮助过他们的这些朋友。可是如果没有贾敏恕,没有杨军,没有郭怡广,就没有唐朝。但是这些幕后的英雄都被隐去了姓名。

《新民周刊》:去年,你们为纪念“摇滚中国乐势力”红磡演唱会30周年还举办了一些活动?

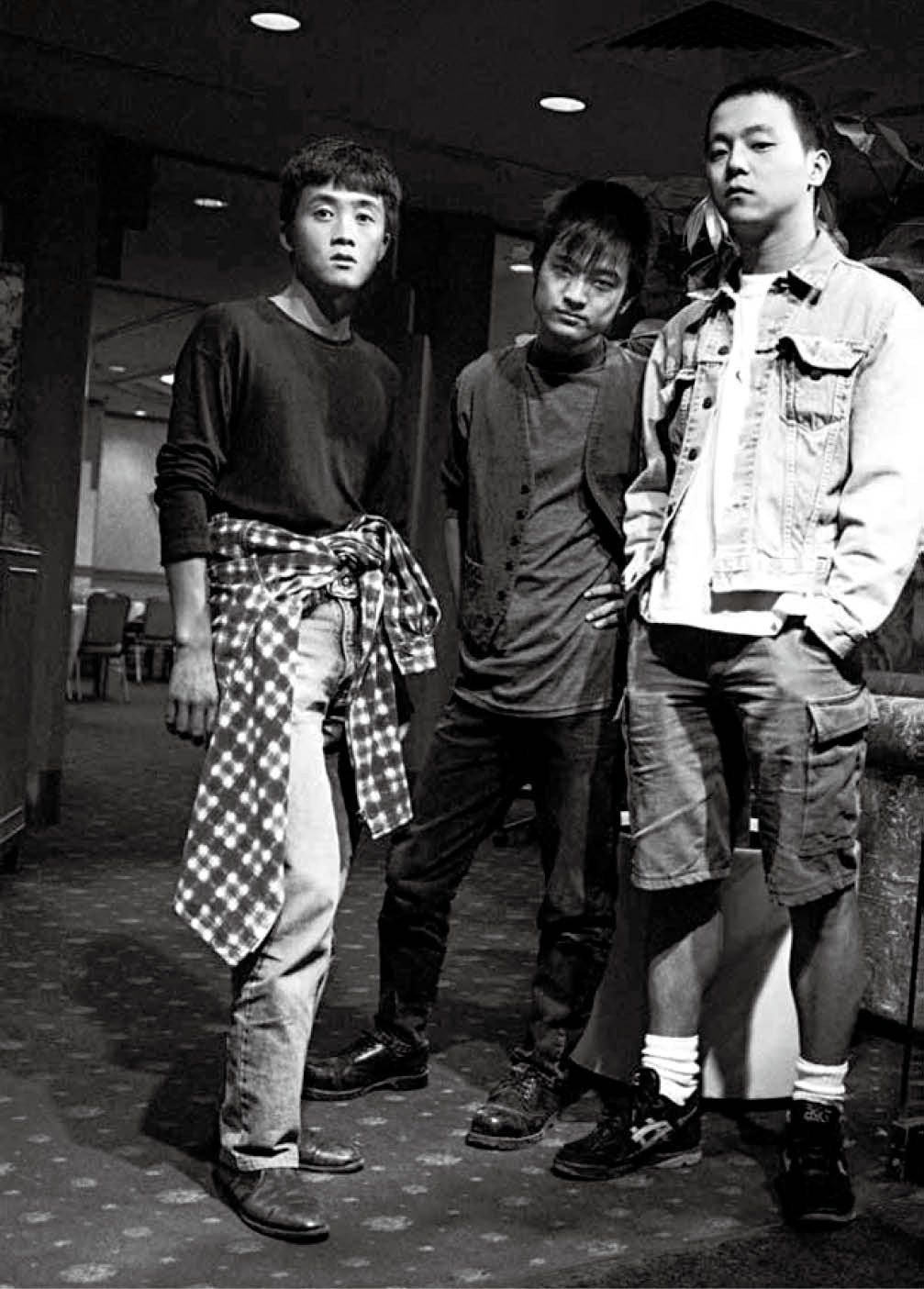

魔岩三杰:张楚、何勇、窦唯(从左至右)。

高原:对,我们在舟山做了一个30周年的纪念演出,反正当时能请到的、现在还在做音乐的朋友就都过去了。大家都特别积极,特别认真排练。张楚、面孔乐队、王勇、周凤岭等等,大家去的都挺开心的。像王勇,他也是好多年没有大场地的演出了,他都来了。但是大家都想看的何勇、窦唯,他们俩肯定是请不到的。唐朝乐队没有来,但是老五(刘义军)来了,演了半个小时。

《新民周刊》:何勇现在的状况怎么样,他身体还是不太好?

高原:对,我们都见不到他。

《新民周刊》:之前你出版《红磡1994》一书,是因为魔岩唱片把当时的底片还给了你。他们怎么在那么久之后想到把底片还给你呢?

舟山朱沙尖海边《红磡2024》——纪念红磡30周年。摄影/吴语

高原:不是他们还给我的,是牛佳伟还给我的。魔岩唱片撤出,他们撤出的时候把好多东西都留在了北京,他们带不走,包括MV的母带,还有好多录音母带,比如窦唯的《黑梦》。还有底片,还有宣传的那些简报,他们带不走的东西都给了佳伟,他是当时魔岩办公室的负责人。

佳伟估计就把这些东西都封存了,大概存在一个箱子里吧,就给忘记了。也是凑巧,那天他搬家还是装修,把这些东西翻出来,然后他就给我打了一电话,说:我这有一件东西,是你的,我还给你吧。他也没说是什么,我询问是什么东西,他说你见着你就知道了。

然后我们俩就约在一个咖啡馆见面儿,他当时就从一个大牛皮纸袋里掏出一沓底片给我。他拿出牛皮纸袋的时候,我就隐约能感觉到应该是我的底片,一看,果然就是红磡演唱会的这些底片。他把那些视频的东西都给了高旗。高旗不是一直在做纪录片吗?他就把那些素材都给高旗了。所以我其实一直还挺期待高旗能用这些视频素材剪出一个很棒的片子来,但是估计也够呛。

《新民周刊》:高旗是做红磡演唱会的视频吗?还是整个中国摇滚的历史?

高原:是中国摇滚史。高旗拍了很多年了,花了几百万。因为素材太多了,你可以搜有一个叫“摇滚我心”的抖音号,他时不时地就会剪出一个小片段来扔到抖音号上。

《新民周刊》:红磡演唱会就是可以说中国摇滚的一个高光时刻,就你当时在现场的感觉是怎么样的?

高原:老生常谈的问题,现场就是一个正常的演出。设备、舞台音响还有整个这场演出的设计,的确是会比内地的几场专业。比如说开场MV、灯光的设计,舞台的细节,比如说吉他手讴哥喜欢站的那底下有一个风扇,就能把他的头发吹起来,很酷。完全没想到后来会被封神,没想到所有的乐迷都会去朝圣。

《新民周刊》:你看到的情况,香港本地的观众,他们对摇滚是不是真的有兴趣?

高原:我没有采访观众,就我个人看到的,一开始他们还比较冷静。慢慢观众就开始有一些反应了,这些观众,的确就是都是香港当地的人,不是像有的文章写的,说是组织观众去看的。那个年代,是不是香港当地人,还是挺好区分的,你也还是能很容易分辨出来哪个是香港的观众的。我觉得他们还是被感染到了。尤其像何勇到最后那种演出方式。他们不会常见的,即便是在那个时代的香港。

《新民周刊》:那个年代的香港还是唱片工业流水线生产的那种歌比较多一点,所谓的劲歌热舞。

高原:对,有伴舞的那种唱跳很流行。

《新民周刊》:今年5月11日是张炬逝世30周年的日子,你印象中的张炬是个怎么样的人?

高原:我一直都觉得他就是特别温暖的朋友。他很会照顾我,也挺幽默的,也不是那么拘谨,北京孩子本来就爱贫嘴,又什么都不当回事,就特别“北京”的一个人。

《新民周刊》:他遭遇车祸是怎么回事?

高原:他骑的摩托车出了车祸。我当时刚从他们家离开,没过一会儿他姐就给我打电话,说张炬出事了,当时我也没想到是走了,那个时候我还没有生死的概念。

张炬是我朋友当中第一个去世的。那天,我到了八宝山告别厅,看见他躺在鲜花里头。我才知道他离开了这个世界,才有这种感觉,那时候就真的是年轻不懂这些。后来我出《把青春唱完》那本书的时候,也是因为那一年去世了好多朋友,是这样的缘起,才出的《把青春唱完》那本书。张炬去世那年,的确是没有所谓生死的概念,还太年轻。

《新民周刊》:书中还收录了你为刘德华、梁朝伟等港台艺人拍摄的照片,是什么样的机缘和他们合作的?

高原:我拍刘德华他们是因为我当时认识了代理他演出的公司的老板。他们也希望有一个图片记录,其实那时候摄影师不多。不像现在这么卷哈哈哈哈哈哈。

母亲与女儿

《新民周刊》:你发行了《世界》这首单曲,这是你第一次作为歌手演唱歌曲,怎么会想到要自己出单曲的?完成这么一首歌的感受是怎么样的?

高原:根本也没想过做歌手,因为我的确是挺不会唱歌的,我唱歌跑调,这首歌的制作人是讴歌,彭坦编的曲,而且是一句一句教我唱,才有的这首歌最终的样子,所有专业的人在帮我做这件事。

当时是先有了这个曲子,是我女儿写了一个demo, 然后就丢给讴歌,说帮我编个曲,我又根据曲写了词。

我当时想表现的是友情,本来最初的计划是想写三首:亲情、爱情、友情。友情是第一首。这第一首出来以后,后面两首就写不出来了,再看机缘吧。

当时是讴歌跟彭坦有音乐上的合作,我去找讴歌的时候,彭坦就在他们家,彭坦听了两遍说这唱我给你编吧。一开始男生的声音就是彭坦。他先唱了几句开头,整个这首歌出来特别顺畅。后来我说,那既然这本书写的是我自己的青春、我的朋友们,我就把这首歌放在书里还挺合适的。

《新民周刊》:《世界》是由你女儿窦佳嫄作曲的,窦佳嫄现在也已经独立成为了歌手。对于她的作品,你作为母亲,会第一时间聆听,并给予她一些参考的意见?

高原:不会,她通常会到这首歌发表了才会发给我听。她的理由是我不希望你听到没有做好的东西,其实以前我老跟她说,你先发我听听。她也不会给我。她是做事非常追求完美的人。我也不会从专业的角度上去给她什么指导,因为我毕竟不是做音乐的。前两天我跟她开车出去,正好她制作人给她发了两首新歌,她就用车上的音响听了一下,等于我也顺道听了,我说你这两首做的跟之前都不一样。她说这还不是最终版,她也在探索,我觉得她还有很多试错的机会。

像她小的时候,14岁她第一次登台的时候她喜欢的是二次元,喜欢的是动漫。后来她慢慢长大了,也签了公司,认识了更多的朋友以后我就发现她喜欢的东西开始多了,更多样化了,这让我特开心。

《新民周刊》:她会听听摇滚?

高原:不听,几乎不听。她的理由是我都生在这么一个家庭了,你还让我听摇滚乐,这是她的理由。她又是一个极端叛逆的小孩,我非常理解她不听摇滚乐。

《新民周刊》:这理由也比较充分。那她是不是比较小的时候就表现出一些音乐上的天赋?

高原:的确是。其实她很小的时候,我在车里放的音乐,她都能跟着音乐律动。她能听到很多细节,比如说哪有一个鼓的solo。她很小的时候,她就能在车里面跟着鼓摇摆,很有意思,其实现在她长大了,到20多岁以后,她儿童时代的天赋已经少了很多。她小时候挺不得了的。

《新民周刊》:最近你在做什么?

高原:我今年想重新拍一些不太一样的、比较安静的东西。其实我本来今年想退休,因为年龄问题。这个东西,你没办法去跨越,我今年已经54岁了,这个岁数,可能在中国这个年纪还跟着摇滚乐队去巡演的只剩下我了吧。

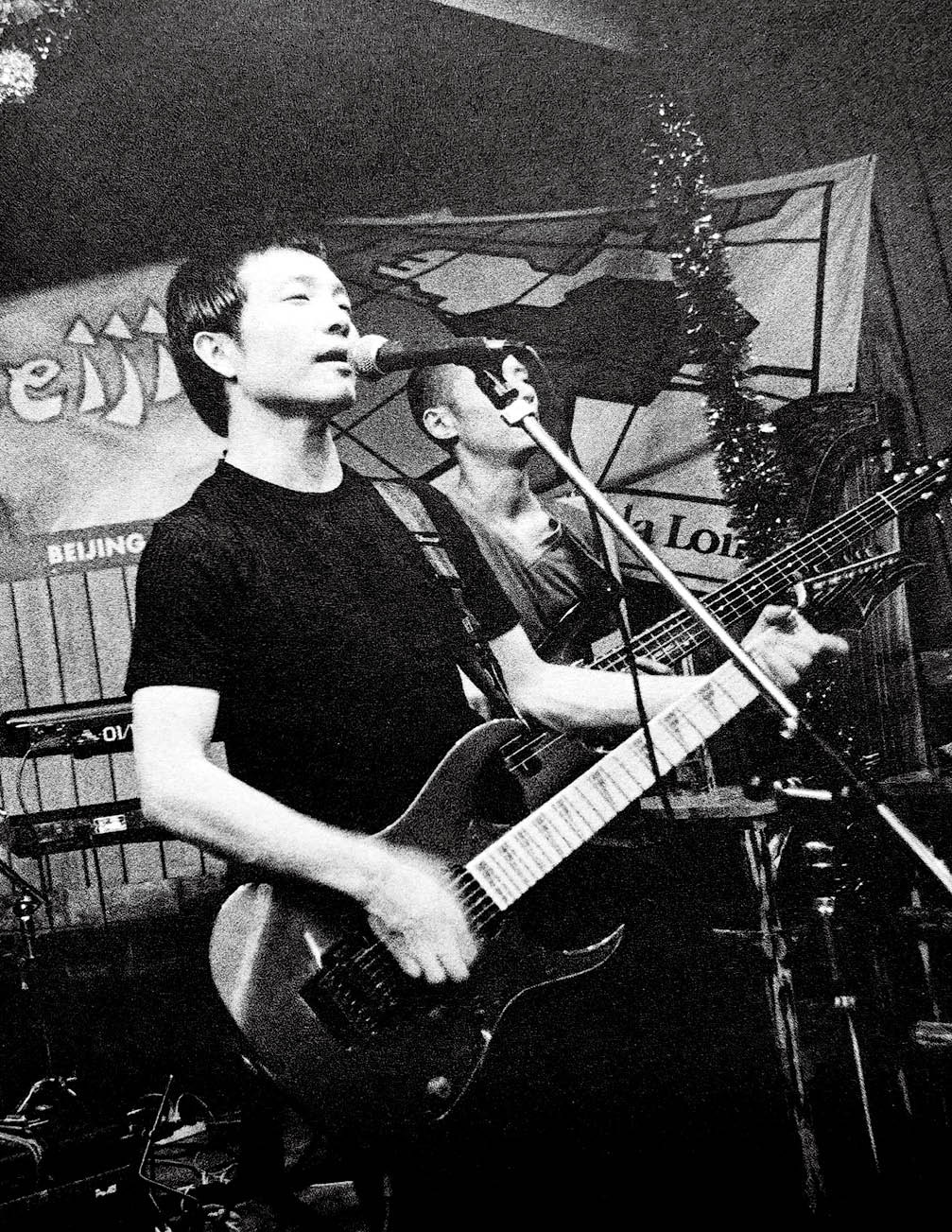

许巍在莱茵河酒吧演出。

《新民周刊》:这也是个体力活。

高原:非常累,扛那些设备的确是体力活。不过后来我改变了想法,3月在深圳办展览的时候看了刘香成老师的个展。当时问刘老师您今年多大了。他说70多,而且每天都在拍,我就想自己50多退休是不是太不努力了哈哈哈哈。回到北京后,开始计划再拍一些朋友们的状态。和以前不同的状态。

《新民周刊》:到这个年纪的话,对摄影是不是有和年轻的时候不一样的感觉?

高原:不一样,现在可能会更有意识地去拍摄。书里面的那些照片,大部分是完全下意识地按快门。这次的拍摄,稍微地计划了一下。而我年轻的时候是绝对不会这样去工作的。

《新民周刊》:国内的摄影师你比较欣赏的有哪些?

高原:我跟很多摄影师是朋友,相互欣赏吧,只是我们工作的方式不太一样。

《新民周刊》:成都的摄影展就是今年你最重要的工作?

高原:那不是最主要的事情。最主要事情是要想多陪陪爸爸妈妈,因为以前跑得太多了,跟他们在一起的时间太少了,我想多陪陪他们。(照片由生活书店出版有限公司授权刊登。)记者|何映宇

链接:高原

1972年出生于北京。当代最富传奇的女性摄影师。作为摇滚圈知名女摄影师,高原这个名字具有一定的标志性。 她曾是出现在老狼 MV《恋恋风尘》中举着相机的的那位青涩女孩;她也曾是摇滚音乐界旗帜性、最年轻有为的摄影师。唐朝乐队的丁武是她拍摄的第一个摇滚人,面孔乐队是她拍摄的第一个摇滚乐队,此后便一发不可收拾。

在当时魔岩文化的负责人张培仁的邀请下,她成为魔岩文化的官方摄影师。她的相机记录下了那些里程碑式的一幕幕,而她的人像摄影风格某种程度上定义了魔岩文化“中国火”所出品的系列经典华语摇滚专辑的视觉效果,尤其是像《山河水》、《艳阳天》等封面都让乐迷们爱不释手甚至奉为经典。

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。