对话杨辰:愈发重要的工人新村,如何延续荣耀与使命?

工人新村在过去20年的学术研究中,是一个不容忽视的领域。在华东师范大学中文系教授罗岗眼里,“工人新村”已成为理解上海的一个视角。中国传媒大学校务委员会副主任张鸿声教授提出,20世纪50至70年代,“工人新村建筑”成为上海社会主义现代性的典型符码。文学研究、文化研究和城市空间研究,都不断有学者对工人新村展开讨论与分析。

近日,围绕工人新村的最新动态,同济大学建筑与城市规划学院杨辰副教授接受《新民周刊》采访。2006年至2012年,杨辰在位于巴黎的法国高等社会科学研究院(EHESS)攻读博士学位期间,将上海工人新村作为自己的研究对象。2019年,他出版的专著——《从模范社区到纪念地:一个工人新村的变迁史》,成为该领域的重要研究成果。

近年来,杨辰带领研究生团队,结合最新技术,不断拓展关于工人新村的研究内容与学科边界。

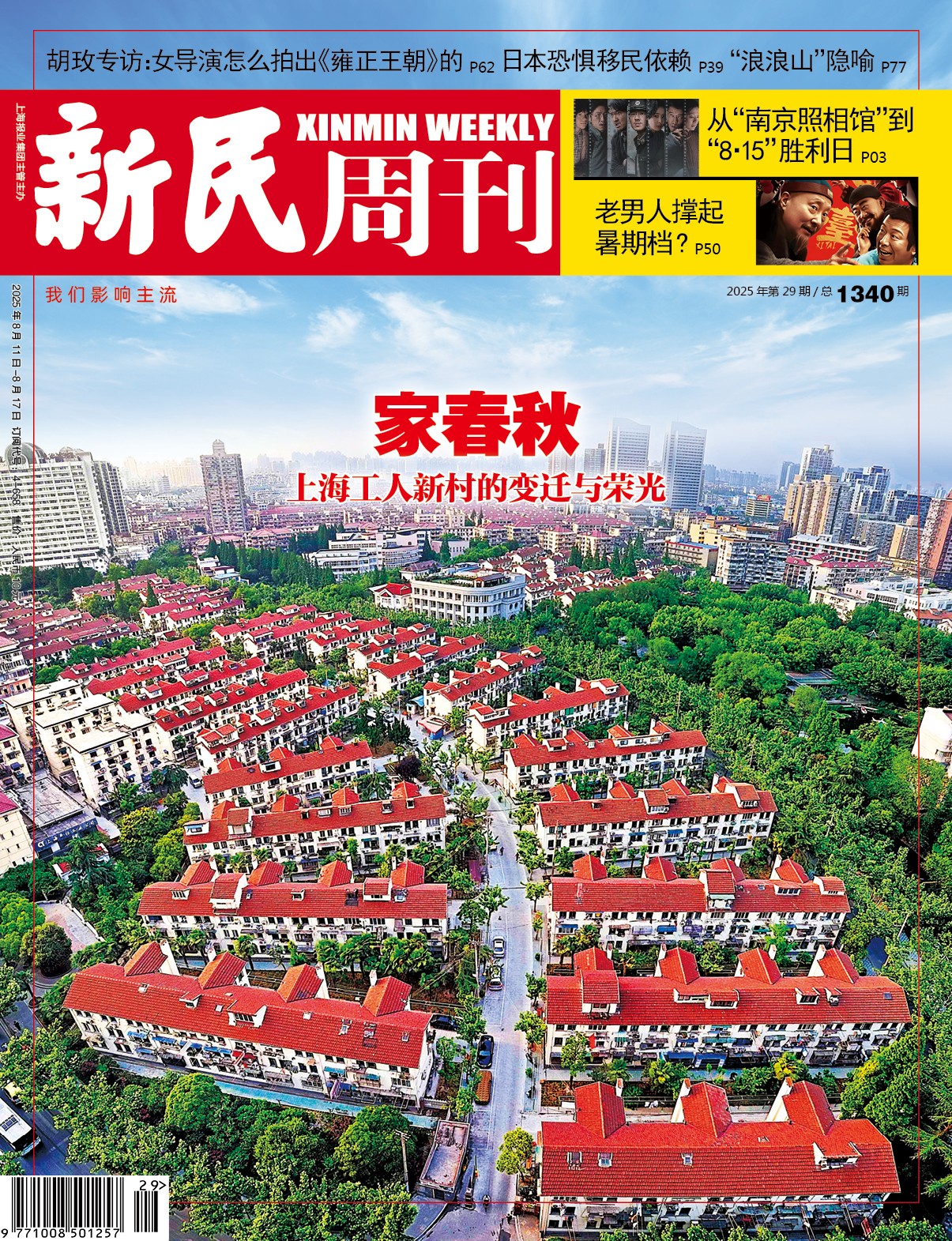

俯瞰长白新村。

在法国,仍有学者对中国工人新村感兴趣

《新民周刊》:我注意到您在法国攻读博士期间,以法语完成了自己关于中国上海工人新村的博士论文。此后十多年间,您一直坚持有关工人新村的研究。像您这样长期关注工人新村的学者,非常具有代表性。您能否先介绍一下,为何当年选取这一研究对象?

杨辰:于我而言,上海工人新村可以被视为学术研究起点。

从本科到硕士阶段,我一直在同济大学城市规划专业求学。

去到法国后,我先攻读了建筑学硕士学位。当时基于同济大学的求学生活经历,我将研究目光投向了学校周围密集的沪东工人新村,选取凤城一村的住宅改造作为建筑学论文题目。当时还专门从法国回来调研,但没想到论文答辩之后大概五个月,凤城一村就被拆掉了。这大概是我与工人新村研究的最初结缘。

凤城三村旧住房成套改造项目征询首日同意率达100%。

随着调研的深入,我意识到工人新村的研究变得有些困难。因为作为建筑师规划师,我最初关注的仅仅是老房子改造的问题;实际上,工人新村里蕴藏着丰富的集体生活、家庭关系和个人情感。在对住宅改造之前,我们无法避开这里面居住的人。

特别是在上海,即便一个看似很普通的工人新村,其内部的情况也非常复杂。这些新村往往不是同一时期建造完成的:不同时期的户型不同,建设标准不同,服务对象也不一样,背后是不同的分配单位和家庭结构。像最近刚完成改造的彭浦一村,改造前原有户型有282种!这是工人新村复杂性的一种体现。

因此我明白,工人新村研究不是仅靠城市规划或者建筑学视角就能完成的。带着这股热情与冲动,我选择法国高等社会科学研究院(EHESS)的城市社会学作为我博士研究的方向。从2006年开始,一直到2012年毕业,我在此完成了从“建筑师”到“社会学”学者的转向。

《新民周刊》:您在法国攻读博士期间,不仅跨学科,而且选择了一个远在中国上海的研究对象。这会不会存在一些困难?

杨辰:我的博士论文导师,是研究院“近现代中国研究中心”(CECMC)的Francois Gipouloux教授。他本人对中国怀有极大兴趣,是那个年代法国左翼学者中“毛泽东主义”(Maoism)的信仰者。他在改革开放初期就到访过中国,并在广州、上海和哈尔滨等地的工厂做调查,对中国工人有深入的研究。

在上述机缘下,我得以继续工人新村的研究。对我来说,这的确是一次跨学科的尝试。具体来说,就是将社会学、历史学的研究方法和视角,运用到传统空间规划的研究对象。特别是接受了社会学训练,让我对上海工人新村有了全新的认识,虽然只迈出一小步,但新的发现仍然令我感到欣喜。

当然,跨学科研究肯定会碰到困难和挑战。毕竟我在建筑学、城市规划领域学习了近8年,视角转换并非一朝一夕就能实现。在与导师和其他社会学者讨论过程中,我能明显感觉到“穿透空间到社会”的分析能力依然不足,但建筑师对城市空间特有的敏感和分析方法,也会给社会学带来启发,这大概就是学科交叉的意义吧。

巴黎和上海相隔近一万公里。为查阅档案资料和调研工人新村,博士6年间我一共回国三次。当时,我选择曹杨新村作为研究对象,不仅因为它在上海的工人新村中知名度最高、最具代表性,也因为它作为1949年以后新中国第一个建成的工人新村,历史资料相对丰富。

2008年第一次回国,我主要在曹杨街道、普陀区以及上海市的各级档案馆里搜寻相关资料。

第二次回国是2010年。这一次我通过朋友介绍,并在曹杨一村居委和居民帮助下,以租房的方式住进曹杨一村,以便直接开展田野调研。在此之前,大概很少有学者以这种方式来研究工人新村。当时比较常见的还是基于文本(文学作品或影视作品),或者是在城市规划、建筑学视角下对住宅户型和街区平面做技术性分析。而我采用的是社会学和人类学方法,利用租住在新村的6个月时间,深度访谈了曹杨一村60多户工人家庭。

第三次回国是2011年。主要是针对曹杨新村的保护和更新问题,对普陀规划局及其相关专家学者进行了补充调研。

在当下,工人新村的内涵与价值

2017年1月,杨辰在上海鞍山三村调研。图片由受访者提供

《新民周刊》:您在著作中提到,如果对工人新村的理解从“住宅类型”或“文化现象”扩展到“根植于中国近现代社会史,与意识形态、经济政策、政治运动和技术发展等诸多因素相互作用的居住制度”,新村研究则呈现出一种丰富的可能性。

为什么您认为对上海工人新村的研究,可以从上海当代史、工人群体、城市空间与住房政策,以及上世纪90年代末以来的旧城改造与社区治理这四个领域展开?

杨辰:工人新村的学术价值非常丰富。我认为“至少”可以从这四个领域展开对工人新村的研究。

从历史维度看,在我调研过程中,有许多曹杨一村老人向我讲述了他们一家三代人的新村故事。从最早父母作为劳模,带全家住进工人新村;到20世纪60年代和兄弟姐妹成长于此,经历了“知识青年上山下乡”和70年代的知青返城;再到90年代的工人下岗潮和再就业。这些经历不仅在曹杨一村,在上海其他的工人新村中也很普遍。从曹杨新村工人家庭的生活史,就能看到整个上海工人群体的命运写照。

从社会维度看,人从来不是孤立的。我们关注新村工人,就要把他们放在当时的经济、社会和政治环境中理解。比如要理解20世纪50年代上海兴建工人新村的缘由,以及在此后的数十年间,工人新村建设时而速度快、标准高,时而速度放缓、标准下降。这些起伏变化都与当时的国家经济政策、社会运动和政治考量有关。可以说,工人新村是上海当代史的缩影。

从空间维度看,工人新村的设计方法和建设过程,集中体现了社会主义探索期中国工业城市在住房政策、规划设计方法以及资金筹措和住房分配方面政企合作的成功经验,这一点对于今天全国的保障房建设仍具有重要的借鉴价值。

最后,从90年代末以来曹杨新村面临的旧城改造、遗产保护和社区治理等问题来看,工人新村的研究价值还在进一步凸显。一方面,上世纪50年代兴建的第一批工人新村至今已使用70年,住房拥挤和厨卫合用的情况依然存在,民生改善的要求强烈。另一方面,工人新村也是上海城市文化的重要组成部分,是一代新村工人的集体记忆,是宝贵的文化遗产。如何平衡保护与发展的矛盾,特别是在工人新村被大规模改造或拆除之前,对新村历史、活态遗产保护利用的研究极有必要,应尽快提上议事日程。

左图:曹杨新村打造“15分钟生活圈”。右图:百禧公园改造后实景,桂巷坊改造后实景。

《新民周刊》:包括您在内,近20年来诸多学者从各种视角对工人新村展开了研究。为什么至今工人新村仍是学术研究的重要对象?

杨辰:从物理空间看,上海的城区空间约60%是住宅用地。在这些住宅中,工人新村的规模又最大。工人新村是上海城市空间的重要组成,也承载着大量城市人口。

从文化层面看,工人新村具有重要的文化和历史价值。当我们讨论海派文化,不应该只有风花雪月和石库门,工人新村同样应当被视作海派文化的构成。随着时间推移,我们应当拓展海派文化的内涵。

从遗产保护层面看,过去我们可能更关注长城、故宫这类“大遗产”。如今,像工人新村这种有独特历史,离普通人更近,又在当下影响着我们生活的日常遗产,同样值得关注和保护。

需要指出,工人新村并不是上海独有。放眼全国,从20世纪50年代开始,中国东北、西北、西南地区的工业城市,譬如沈阳、抚顺、西安和成都等,也陆续出现过工人新村。这些新村的建设比上海稍晚。不能说他们直接复制了上海经验,但或多或少地受到上海工人新村的影响。

在未来,希望工人新村的研究版图更完整

《新民周刊》:近年来您一直坚持工人新村的研究。同时您也指导研究生关注这一领域。能否介绍一些工人新村相关的最新成果?未来工人新村的学术研究,会有哪些趋势?

杨辰:2021年,曹杨新村打造“15分钟社区生活圈”的新闻被广泛报道。我带领研究生团队围绕这一热点事件,梳理和探讨了曹杨新村作为新中国第一个工人新村,其规划理念从“邻里单位”到“居住区”再到“15分钟社区生活圈”,为什么始终能够体现“以人为本”的思想。

此后,我带研究生运用段义孚先生的“地方依恋”理论,对工人新村老居民们对自己生活空间的情感认同及其形成机制展开深入探讨,提出历史记忆和文化认同是形成社区凝聚力的重要途径。

最近,我在指导学生采用数字化方法,整理上世纪50至90年代上海不同时期工人新村的空间形态与社会面貌。我们希望工人新村研究不只停留在文字或图片,而能够有一些更符合年轻人传播习惯的呈现方式。我们将采用数字地图的形式,类似于游客在博物馆看到的那样,观众可以点开不同年代、不同区位、不同类型的工人新村,不仅能看到新村内部的历史信息和空间细节,还能看到新村居民的口述记忆和老物件展示。未来,我们希望搭建一个上海工人新村网站,通过数字化形式将每一个工人新村及其家庭记忆生动地记录下来,让下一代人也能了解这段历史以及为共和国作出巨大奉献的新村工人。记者|王仲昀

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。