新村变迁,融入新年代

一个挂钟,太熟悉的感觉。

2025年暑期,正在上海市工人文化宫三楼举办的“永远跟党走、奋进新征程、建功新时代:上海工会发展历程展”上,有观众一眼认出它,“看,和曹杨新村村史馆那个挂钟一模一样”。而其实,曹杨新村村史馆那个挂钟也是复制品。

挂钟,讲述着那个时代的故事!

当年的国棉一厂劳动模范杨富珍是眼看着曹杨一村村口的挂钟装上去的。那是1952年夏天——新村刚落成不久,居民刚入住不久。“电力工人在大热天去安装这枚电钟,他们爬上爬下,都靠着纯手工去完成工作,工人的衣服每天都是湿透的。”杨富珍回忆。

1952年6月25日,新中国第一家工人新村——上海曹杨新村大门处的电钟进行安装。《解放日报》摄影记者俞创硕站在安装扶梯的约十米处,仰拍留下了影像。

之所以当时要紧急安装点钟,是因为“入住曹杨新村的都是劳动人民,家里买不起手表。大家盼望着新村门口能建一座电钟”。可见,在中华人民共和国成立以后,在党和政府对劳动群众的居住问题十分重视的情况下,以当时的城市规划与建设能力,花费一年时光建成的曹杨一村,实际上也面临着居民入住后根据体验做局部改进的情况。

从1951年5月,由当时的上海市市长陈毅亲自选址建造,到1952年5月建成,曹杨一村甫一问世,即成工人新村的典范。而后,工人新村在上海这座光荣之城的许多地方开建。

“永远跟党走、奋进新征程、建功新时代:上海工会发展历程展”上展示的挂钟复制品。摄影/姜浩峰

“从曹杨新村的‘一千零二户’,到后来的‘二万户’,再到工人新村的加层扩建和升级改造,工人新村的诞生和蝶变过程,见证了上海工人阶级的生活改善和地位提升。” 上海工会发展历程展上这段语句,道出了上海工人新村的历史价值。

自曹杨新村开始,当年来说,全国各地不少大中城市根据本地情况,逐步建设了一些住宅——新村、宿舍、家属楼等等名称背后,都包含了改革开放商品住宅出现之前向往美好居住生活的一种追求。

而今,情况又在发生新的变化。时隔十年,今年7月中央城市工作会议再度召开,其中提到,“我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段”,诸如“推进城市基础设施生命线安全工程建设,加快老旧管线改造升级”“完善历史文化保护传承体系,完善城市风貌管理制度,保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观”等都是题中之义。

人们所见,工人新村依旧在不断变迁,这些地方,这些房子,和生活在这里的人,变化着;变化之外,当然也在融入新的年代……

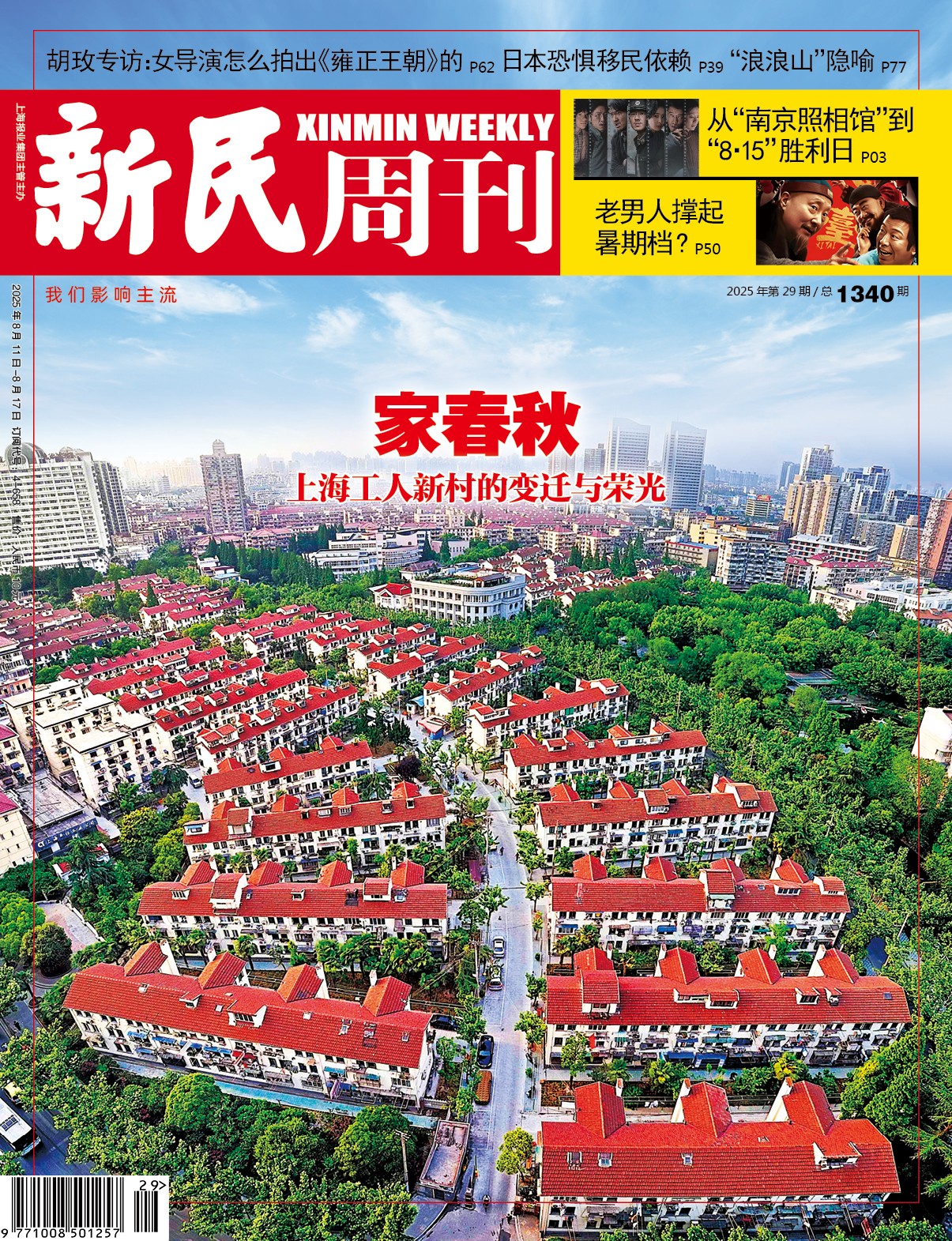

新中国第一家工人新村——上海曹杨新村。

工人的定制款

“目前经济情况开始好转,必须照顾工人的待遇和福利。”陈毅在1950年10月在上海市二届一次各界人民代表会议上如此说道。

如今的曹杨新村村史馆陈列着当年上海市领导同意建设曹杨新村的批件复制品,日期是1951年7月28日。签名者为时任市长陈毅、副市长潘汉年,以及副市长盛丕华。三位市领导在写下自己的姓之后,并没有签下全名,而是各自画下两个小圈圈。

陈、潘、盛圈阅同意的一个背景,是此前毛主席表示,“必须有计划地建筑新房,修理旧房,满足人民的需要”。

曹杨新村的得名,源于这一当时真如镇以东地块,位于沪西曹家渡到杨家桥之间。之所以在这一片区域建设工人新村,系陈毅市长亲自带领团队进行考察的结果。在当年来说,此地距离沪西的各大工厂较近。

作家周而复在小说《上海的早晨》中有一段关于纺织女工代表汤阿英搬进曹杨一村的描写——“只见一轮落日照红了半个天空,把房屋后边的一排柳树也映得发紫了。和他们房屋平行的,是一排排的新房,中间是一条宽阔的走道……”

如今走近经过数轮改造修缮的曹杨一村,仍能感受到20世纪50年代的建筑风情扑面而来。红色的尖顶,三层小楼,外观漂亮得就如一座座独栋别墅。《新民周刊》记者在1999年建成的普陀区中心医院新病房大楼俯瞰曹杨一村,还能依稀感觉到原始设计中那红色的屋顶连片起来,整体上该是一颗红五星的模样。

然而,经过岁月磨砺,当年簇新的小楼终究遭遇墙皮脱落、木质楼梯吱呀作响,早年设计的“非成套厨卫合用”已经不符合如今的居住需求。好在2004年曹杨一村被评为“上海市优秀历史建筑”,大拆大改面临法律硬约束,但也得以有机会进行成套改造。

经过2019年启动的成套改造,曹杨一村小区门头恢复了红五星式样,外立面修旧如旧,绿化面积增加了,停车位经过合理规划了,甚而“纺织元素”也纳入空间设计。

最为令居者感怀的是,改造启动之际,曹杨新村街道广搭平台,召开听证会,做好方案解读,让居民充分了解、表达、参与改造签约全过程,同时将居民合情合理的意见及时吸纳。改造中,设计师一次次入户与居民面对面,根据每家每户实际情况和不同需求,“一户一方案”提供个性化、精细化设计服务。

中国第一个工人新村曹杨新村。摄影/孙中钦

这让出生在曹杨新村、成长在曹杨新村,如今仍居住在曹杨新村的居民潘金华颇为感怀。“党和政府认真倾听我们的声音,不仅留住了我们的旧时光,更创造了幸福的新生活。”潘金华表示,从当年听取居民意见,有了工人定制款的挂钟,到如今的曹杨一村整体改造,理念得以传承。潘金华记忆中的曹杨新村,“公园、菜场、医院等应有尽有,逛街可以去曹杨商城,逛完还能顺路去曹杨影院看场电影,或到新华书店门市部买几本书”。而这些公共设施,也是在不断升级的。

“从20世纪50年代规划,到六七十年代,直至80年代,从曹杨一村直至曹杨八村、九村,它是不断增扩建形成的。”同济大学建筑与城市规划学院教授张松告诉《新民周刊》记者,“其基础设施更新,包括绿化维护,以及公共社区服务设施的更新,一直做得很好。”令张松感觉尤其值得一说的,是曹杨新村不断改善居住条件、让老百姓得益的过程,在听取民意的同时,却不让老百姓花费过多。

那些变化与不变

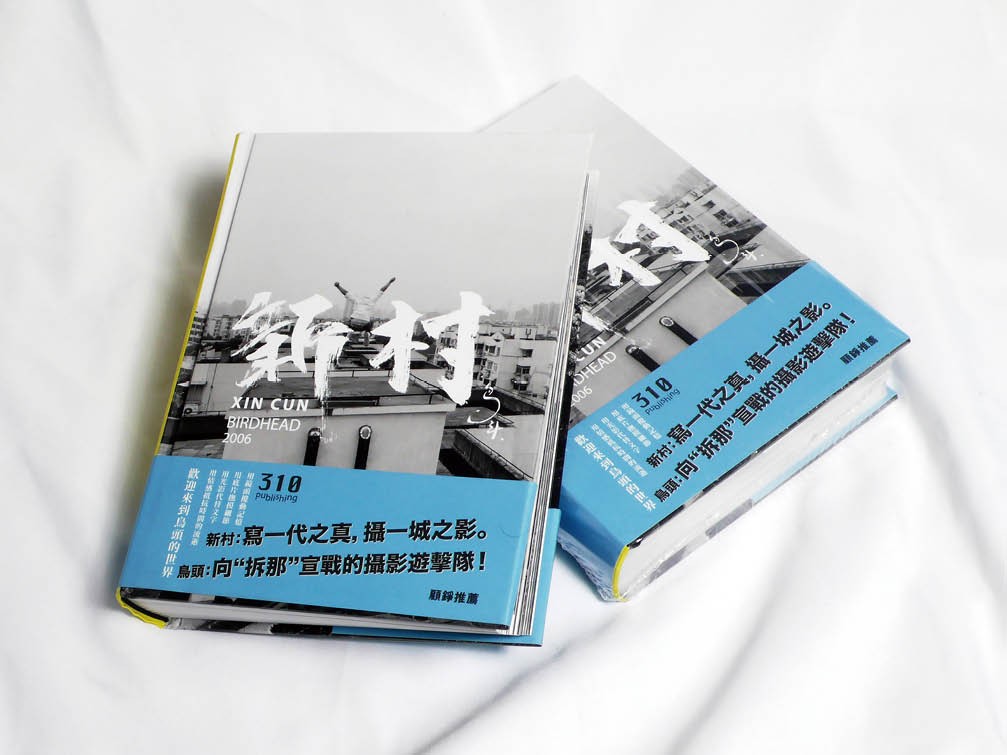

“用镜头搅动记忆,用底片抚摸细节,用光影代替文字,用情感抵抗时间的流逝。”这是2010年摄影艺术家“鸟头”组合出版的《新村》一书封套上的话。当时,复旦大学新闻学院教授、摄影评论家顾铮曾点评这本“摄影书”的价值:“新村:写一代之真,摄一城之影……”当时,顾铮告诉记者,“鸟头”是用镜头保留上海许多城市回忆。

艺术家宋涛、季炜煜,之所以将自己的摄影团队命名为“鸟头”(BIRDHEAD),据说是通过电脑乱按键获得的名字。有评论认为,这个取名过程显得很随机,很“达达主义”。而出生于1979年的宋涛和出生于1980年的季炜煜,如今再回想《新村》这部作品的创作过程,有种青春一去不复返的感觉。

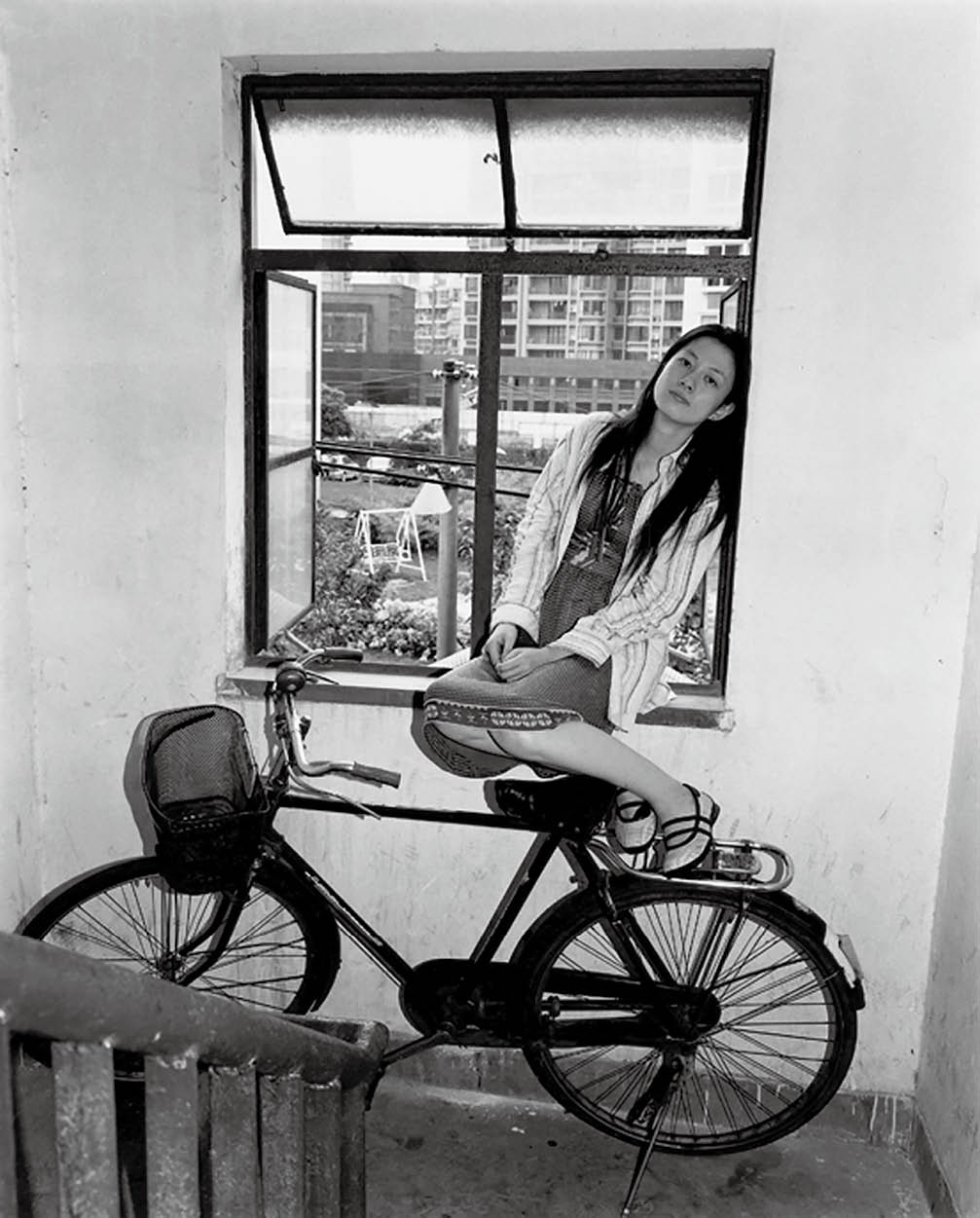

在当年《新村》摄影展上一幅令人印象深刻的作品。摄影/鸟头

目前,宋涛仍经常回到承载了他成长过程的上南新村,原因在于老父亲一直不肯搬离生活了大半辈子的家。“我们家在四楼。说实话,父亲年纪大了,又不听我的,不愿意离开上南新村。那么,我就得时常地带着孩子去探望他。我很希望新村的老楼能安装电梯——既然父亲不愿意搬离,我总希望新村的生活品质有所改善。”宋涛告诉记者。

人往往有一种感觉,离开熟悉的地方久了再突然返回,会感到这地方有点比回忆中小。不知是人长大了,还是见识更宽广了。宋涛的感觉是新村比自己的青春时代更窄小一些。确也难怪!在当年《新村》摄影展上,记者印象颇深的一幅“鸟头”作品——背景为楼道窗台,一个年轻的姑娘在窗台上,而一辆老旧自行车在楼道里。“现在脚踏车很少看到,反倒是电瓶车多起来了!”宋涛还是习惯用从小说到大的上海话接受采访。他说:“房子还是小房子,但是大多数新村出行蛮便当的,出门有地铁。比起老底子生活来,现在一些新村经过改造,煤卫独用了。看上去空间似乎又小了——老早哪有那么多停车位啊!”

鸟头“摄影书”《新村》。

在他的观察,上南新村的老居民搬离出去不少,但老房子里的生活气息一点儿没有减少,一些“沪漂”青年选择新村作为在上海的第一个落脚点——要么自己租一个一室户、一室一厅,要么与人合租。“还是生机勃勃的,一切似乎仍然方兴未艾!”宋涛说。

2017年,宋涛曾前往美国底特律。他说,“底特律当年是汽车城,曾经相当繁荣。但2017年的时候感觉已经不对了。那些汽车工人住过的房子,许多已经空关了不少时候,有些房子明显被烧过——不是火灾现场,是烧过之后许久没人管了。”宋涛当年两次开车进入相关区域,甚至被美国警察驱赶,希望他尽快离开。警察并非心存恶意,而是害怕他遭遇不测。一座废城里,有流浪汉,有吸毒的,治安环境自然不会对乍一进去的外国人友好。

而上海则不然,产业升级,新村也在变化。

不过,在张松看来,上海早在1979年就已经开始步入老龄化社会。又四十多年过去,当年的工人新村,不少地方成了退休工人的聚居地。“就曹杨新村来说,一村、二村、三村的老龄化程度较高。”张松表示,“其实不只曹杨新村,比如位于杨浦区的鞍山新村,还有虽非工人新村但其实是取经于工人新村而建筑的同济新村,都面临老龄人口较多的问题。”

如何关照那些年龄渐长的老上海,无疑是一个新课题。“像曹杨一村这样的城市微更新,在全国来说都是能够成为范本的——相当成功的实践。”张松对记者说。

记者从普陀区有关部门了解到,在新一轮城市更新工作中,曹杨新村是上海市首批、普陀区首个启动“15分钟社区生活圈”行动的街道:曹杨环浜滨水步道实现贯通,主题特色口袋公园打造出来;街道建成全区首个老年友好的智慧食堂、首个片区慈善超市、首个社区托育“宝宝屋”等。目前,“升圈”行动正逐步展开。不仅是曹杨新村。就全上海来说,将通过无障碍环境建设、市场改造升级、社区慢行系统打造等举措,不断提升老旧新村设施的品质和实用性,使居民享受更加便捷、舒适的生活服务。

张松认为,老旧工人新村的焕新,有可能吸引更多年轻人的入住。正如宋涛所看到的,上海一些工人新村还有年轻人、新上海人住进来。

那么是否可以让多一些年轻人入住新村,同时通过某种手段,让原先住在新村的老年人欣然找到更合适的居住空间呢?张松表示,如果政府部门多接管一些新村老房,以廉租房等方式、保持租金比市场价低一些,是能够吸引刚踏足社会的年轻人的。而老年人通过置换,到相对远一些的地方住新小区、大房子。这样,不仅老旧新村会有更多生命力,且新老居民在一起,会互相有个照应——比如通过社区活动,让年轻人更了解上海,学学上海话;而日长时久,老年人遇到困难,随着彼此变得熟悉,年轻人能提供帮助。

龙门晾衣架是许多工人新村的标志。摄影/鸟头

张松所提到的办法,大致与2023年11月上海推出的“趸租”方案有相似之处。“让新村里的老人换到郊区去住”,新闻一出,确实有耳目一新之处——鞍四居委与某公司合作,公告贴出,“60岁到75岁有活力的老人”,可以将自家位于鞍山四村等等小区的房子交给公司出租,自己则搬去嘉定区江桥镇的保利云上澄光居住。果然,消息一出,保利云上澄光所能够提供出的房源就被登记一空。原因不仅在于这是个新楼盘,小区档次在江桥来说不算低,更因为周边已经有了上海市第一人民医院嘉定分院等医疗机构,买菜等也还算方便。但当时,还有一些区的工人新村居委会与远郊楼盘对接,反响却不怎么样。“太远了!周边配套也还没建起来。说实话,给我别墅我都不愿去蹲!”有居民如此说。尽管他们平时对新村住房逐渐老旧有些微词,但真跑了一趟远郊看房,还是感觉市区好。“现在阿拉就希望小区微改造做好,居住起来更适宜!”

历史价值需引起重视

在张松看来,对于既有的工人新村等等,不能统统称之为“老破小”并拆除重建。“目前确实出现了一些小区原拆原建。对于原有居民来说,从多层的老式楼房‘升级’为高层新式建筑,居住环境有所改善,这确实不错。但另一方面,老的工人新村并非都要拆。比如有的新村总体功能还不错,只是部分建筑可能存在结构不安全了,那还是可以修缮解决的;有的小区以如今的标准衡量,绿色不达标,那也可以微更新来改善。”张松强调,“做可持续发展的城市更新模式,这个也是中央城市工作会议提倡的。”

未进行屋顶改造时的新村。摄影/鸟头

比如,同济新村、鞍山新村,还有上世纪八九十年代建设的曲阳新村,设施配套绿化都很好。张松说:“这样的新村,毫无疑问都是值得整体保留的,甚至列入风貌保护区的。”

华东师范大学中文系主任罗岗教授则分析:“曹杨新村是在农业地带发展起来的,它较合理地利用了原有地块的特征,保留原址的一部分河流,沿河建成了贯穿新村的道路,再根据道路将新村分成不同面积的街坊。”

罗岗还提及,上世纪50年代初到80年代,曹杨新村从1002户发展到3万余户,面积不断扩大,人口不断增加,基本上都是以最初的总体规划为依据的。“曹杨新村最初设计的时候,是比较强调公共空间的。曹杨新村最初的设计,就是公共的卫生间和厨房。所以我们看到《繁花》里也写到阿宝搬到曹杨新村后,要与人一起上厕所,感觉很不适应。”罗岗认为,当初曹杨新村没有独立煤卫设计,但这是“对舒适感的不同理解”。

“尽管某种程度舒适性降低了,但增加了公共交流的机会。”在罗岗看来,“那个时候住在曹杨新村的孩子与住在老城区的孩子相比,最大的区别或许就是有很多的活动的地方,可以到处跑——不仅可以在小区里跑,还可以到街区跑——电影院、少年宫都离得不远。而在市中心就不同。”而随着人们对居住时隐私等等的理解,曹杨新村也就有了独立煤卫改造的需求。

“当初保留的河道,经多年连续不断的整治、绿化,如今不仅是新村地区主要的自然景观,也成为公众活动的主要场所,营造了一个与传统城区住宅完全不同的居住氛围。”罗岗说,这些都是曹杨新村的历史价值所系。而从1952年起开始大量建造的“二万户型”住宅,无论外观还是内部设施,都要简单得多,当时为的是“花较少的钱,建较多的建筑”。

“总体上看,‘工人新村’作为一种住宅形式,与国家进入社会主义建设时期工人阶级的‘生活世界’有密切的联系,是一种颇具代表性的住宅。这是它的历史价值。”罗岗表示。

就像如今进出新村的行人也好,车中人也罢,少有抬望眼寻觅电钟来看时间的情况。然而,时间仍在分分秒秒向前进。人们或看手机,或看行车导航屏幕,更容易找到时间的存在。新村并没有走出历史,而是从历史到现今,随着一代代人于此生活,融入新的年代,并尝试进入未来……主笔|姜浩峰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。