跑赢20年旧改“马拉松”,新家就在老地方

从地铁一号线彭浦新村站1号口出来,站在人行天桥上向东望去,就能看到一幢幢崭新的高层住宅,楼间距十分开阔。宽敞的内部道路上,运输着建筑垃圾的铲车有序开过。

沿着共和新路拐个弯就是闻喜路,这里被誉为彭浦的“南京西路”,也正是上海最早建设的工人新村之一——彭浦新村的所在地。据了解,彭浦新村初建于1958年,早期格局是“四个街坊、三条路、两个红绿灯、一条公交线”,四个街坊即彭一、彭三、彭五、彭七这四个住宅小区。

随着6月底居民代表郑重接过象征新家启航的金钥匙,彭一小区作为四兄弟中的“老大哥”,终于完成旧改“蝶变”。这一刻,也标志着彭浦新村街道历时20年的成片非成套旧住房改造工作圆满收官,累计4907户居民彻底告别非成套住宅。

开启幸福新生活

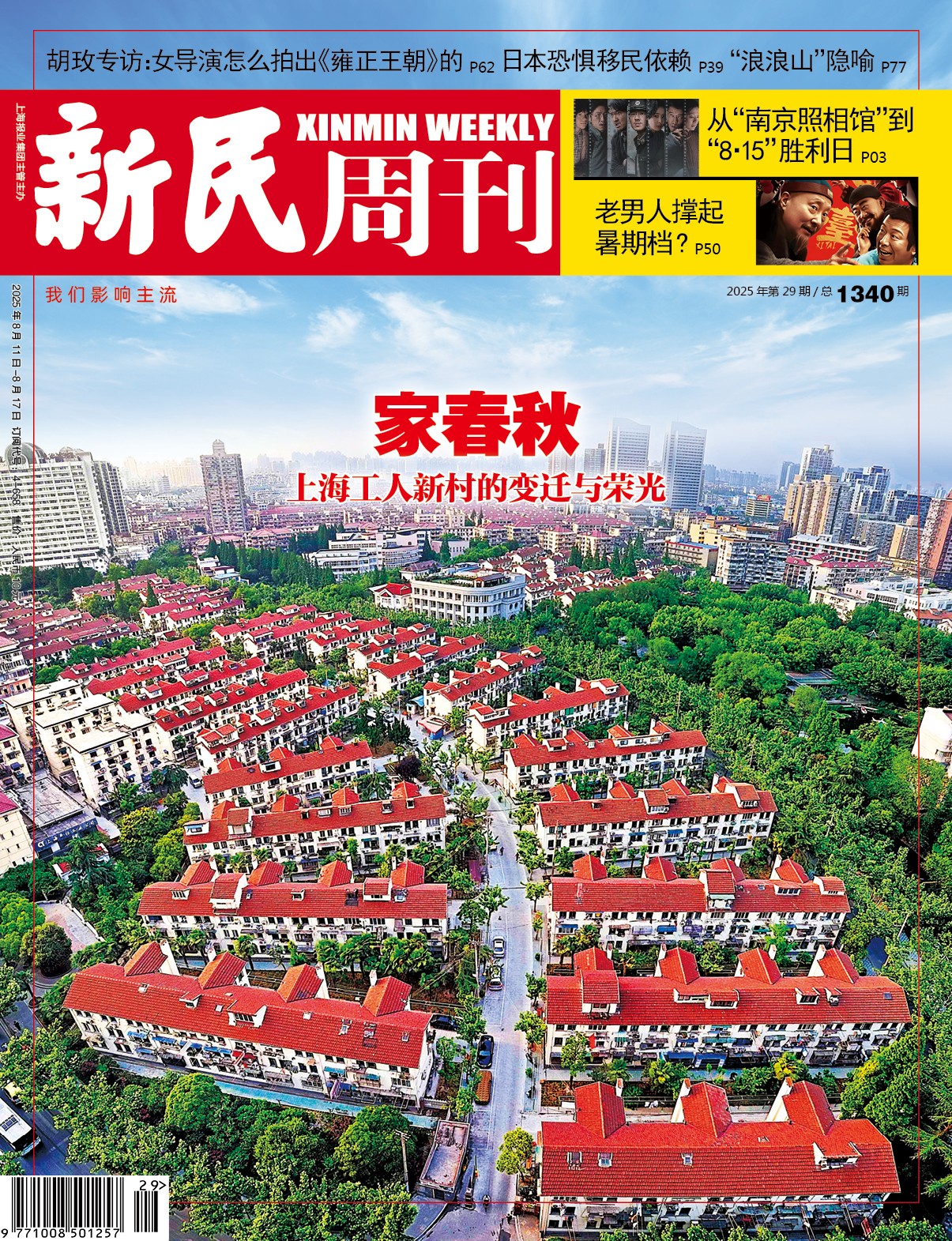

俯瞰新彭一小区。摄影/周馨

走进7月的彭一小区,除了居民们的欢声笑语,伴随着电钻、砂轮的装修声,还有不少装修公司在小区内招揽客户。而一支由城管、物业、居委会和志愿者共同组成的“装修巡逻队”,则每天定时在小区巡查,力争将集中装修期可能出现的“不和谐”降到最低。

“这里放冰箱,边上面再做一排柜子放东西。这里装个移门把卫生间隔开,厨房在外面就做开放式的,门口准备做个鞋柜和吊厨……”69岁的居民万月圆给《新民周刊》记者介绍起了新家规划,7月初拿到钥匙的第二天,装修队就立即开工,“肯定是想尽快入住,我老早就联系好了装修公司”。

能拥有独用的厨卫,或许是大多数彭一小区居民的“执念”。1994年,因为单位福利分房,万月圆带着妻儿从原来人民广场附近9平方米的房间搬到彭一,房间面积增加至17.8平方米。

“五几年的时候,彭一的房子可以说是上海最好的公房,铺的是木地板。别的地方还在烧煤球和倒马桶,这里就已经用上了煤气和抽水马桶。”万月圆告诉记者,曾经住进彭浦新村是一种身份的象征,早期只有劳模、先进工作者才有可能分到这里的房子。

往日荣光历历在目——彭浦新村91号的外宾接待室曾迎来党和国家领导人及40余国630多批外宾;绿宝石舞厅流转的霓虹、电影院胶片机的微响,凝固成几代人的文娱初体验。相当长一段时间里,彭浦新村是世界观察中国工人生活的窗口,更成为点亮精神世界的珍贵绿洲,铭刻着工人新村的时代缩影。

但当年为了解决广大工人住宿问题,一套房子往往分给几户人家共同居住,造成了煤卫合用的情况,再加上年久失修、下水道等房屋基础设施老化,日子终究越过越憋屈。

“我那时住在一楼,木地板成天咯吱咯吱地响,一不小心还能一脚踩到泥地里。”万月圆坦言,他搬来时彭一的房子就已经不太行了,“后来自来水管也烂掉了,马桶堵住是常有的事。最难的是,上厕所要排队,像我们晚上就用痰盂,一直用到2021年9月搬家”。

2020年10月1日,彭一小区旧住房成套改造项目正式签约。2021年12月16日,彭一小区项目正式进场开工建设。2024年9月2日,居民摇号选房正式启动。老万家幸运地抽到了靠前的号码,选到了如今位于12楼的新房。

2021年10月31日,彭一小区居民搬场退房率达到100%,正式启动旧房拆除工作。图/受访者提供

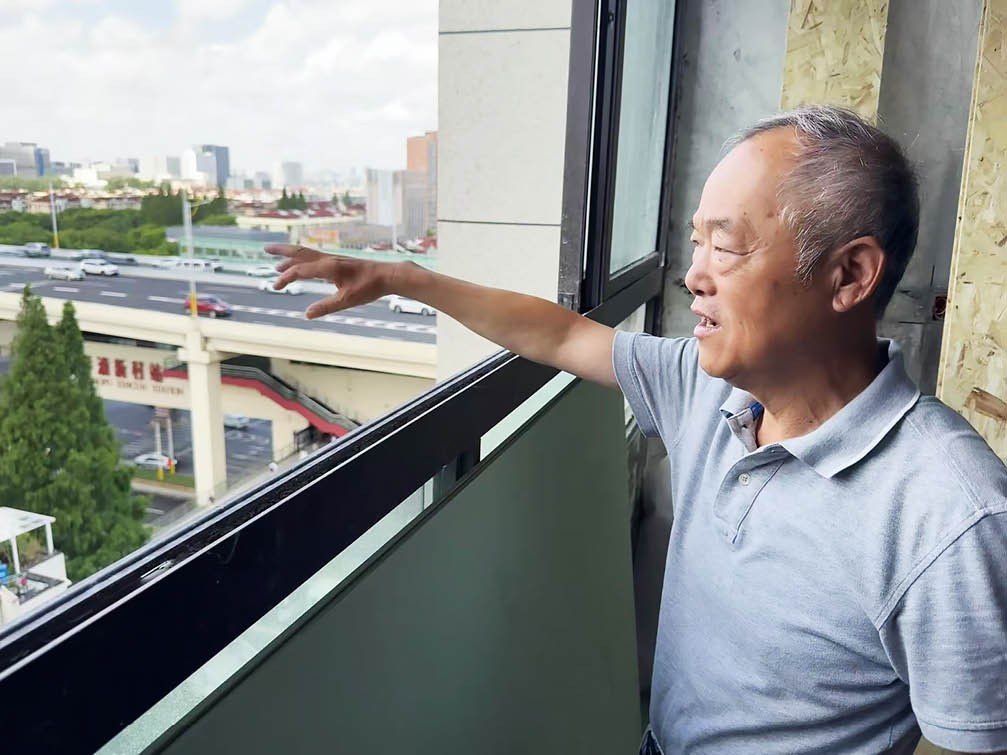

“彭浦地段还是蛮好的,出门就是地铁,周边医院也多,小区附近就有菜场,将来还会有体育中心、文化中心。”站在自家阳台,万月圆一边给记者介绍,一边憧憬着自己将来的晚年生活。

更值得高兴的是,通过旧住房成套改造后,像万月圆这样的租赁户还可以享受房改政策,将租赁公房转变为售后产权房,真正拥有属于自己的房子。老万打听过,按照上海1995年的房改政策,购房价格可以说是非常优惠。

记者了解到,彭一小区是彭浦新村街道最后一个非成套旧住房小区,也是迄今为止全市拆除重建改造项目中建筑体量最大、居民户数最多、情况最复杂、改造难度最大的小区,却实现了2110户居民整小区“打包”一次性同步改造,比原定计划足足提前10年。

问及“为什么这么拼”,原彭浦新村街道党工委书记任伟感慨:“因为老人等不起!”原来,彭一小区有500多位80岁以上老年人。任伟清楚地记得有老人在签约动员时曾问他:“我们还有机会搬回来吗?”

其中就包括了1930年出生的干永年和他的爱人。4年的等待时间,对于他们老两口来说,太过漫长且充满未知;加之两位高龄老人想要在外长期租房,存在较大的困难。

“我老太婆因为身体不好已经很多年没有下过楼了,每次看病都是打120,喊救护人员来抬下楼的。”干永年告诉《新民周刊》记者,夫妻俩在有生之年能够住进新房、享受新生活的愿望越发强烈,“我们家1959年搬来彭一,上海话讲起来,这里就是我们的‘老土地’,也不想搬到其他地方”。

街道“一户一策”地想办法,在房源合适的情况下尽力满足老人的需求。任伟根据政策,将两位老人“提前”安置住进彭三小区四期已改造好的存量新房。当任伟拉着干永年的手,带他参观新房,老人开心的心情溢于言表。

2022年春节前,在外仅过渡了几个月的干永年和爱人就搬进了新装修的电梯房。“尽管我妈妈在这一年就去世了,但也算在走之前住过新房子了……”说到这里,泪水不禁在女儿干珍素的眼眶里打转,“总体来说,还是很感激政府和街道的,旧改能做到原拆原还,绝大部分人满意已经很好了”。

的确,“原拆原建”让彭一小区里很多几十年的老邻居,今后又能在一起互帮互助。干珍素也表示,等天气凉快一点就会带着父亲到对面转转,“我爸爸虽然95岁了,但生活还可以自理,熟悉的环境里,他还能自己去买买菜”。

干永年则在一边乐呵呵地说:“现在都很称心的,真的是安享晚年。我还要等到100岁,街道来给我过生日。”

静安区彭一小区旧住房成套改造项目居民回搬仪式现场。摄影/周馨

“天下第一难”

尽管彭一小区集中发放入户钥匙、办理入户手续的日子已经结束,7月下旬,见到83岁的彭浦新村街道旧住房成套改造办公室(以下简称“旧改办”)主任须炳荣时,他仍是早上8点半不到就忙开了。

“现在有好多收尾工作要做,比如先前暂未解决的矛盾现在要开始新一轮的调解,还有新房后续的审计工作,以及通过旧改我们多出来的剩余房源还要帮助解决区里其他地方的一些动迁安置、过渡房。”须炳荣告诉《新民周刊》,新的问题仍源源不断,居民们会有各式各样的咨询,“我的作用就是居民有什么矛盾、有什么意见都集中到我这里,我来协调。现在,彭浦新村的居民都认识我,他们说不找你找谁”。

2004年,须炳荣从原闸北区绿容局基建科的岗位上退休,2005年起,彭浦新村启动旧住房成套改造,热心肠的他便响应号召来到街道旧改办,开始了人生的第二次事业。

名义上是旧改办负责人,但彼时不光没有专门的办公室,工作人员也只有他自己。须炳荣把旧住房成套改造工作称为“天下第一难”——既考验政府的能力,又需要多部门协同,更是一件窥探人性的事——很多居民把它当成了一次人生翻身的机会,把家庭矛盾、生活困难方面的问题都与签约、搬场捆绑在一起,企图通过旧改将自己面临的问题都解决掉,大大超越了旧改的工作范围。

“当时没有政策,没有先例,我们完全是摸着石头过河,只要是行得通我们就做。”须炳荣回忆,2005年彭五小区成为上海市首个旧住房改造试点小区,因为通过对整个彭浦新村的走访排摸后,彭五的改造相对简单,“厨房已经是独用的,只需要解决卫生合用的问题”。

据了解,彭五小区改造涉及12栋楼、522户。改造方式是把楼梯外移,然后将楼梯外移以后空出的位置改成卫生间,通过“改扩建”实现卫生间独用。

“方案很快就定下了,但区里提出改造的同时把厨卫都装修一下,是不是能够让每户居民拿出3000元。”须炳荣说,居民们都想要装修,但有些人确实拿不出钱,“他们就吵啊闹啊”。

后来彭浦新村街道想到能否“破例”让家庭困难的居民通过公积金来支付这笔费用。为此,须炳荣前后跑了十几趟公积金中心,终于敲定了具体细节。

“钱是解决了,但我‘倒霉’了。”须炳荣说,因为装修,家家户户都有自己的意见。前脚这边5楼的居民打电话来说瓷砖有色差,后脚那边4楼的又说插座和地漏装的位置不对,“我的膝盖就是那个时候整天跑来跑去爬楼给跑坏的”。

20年来,须炳荣和几千户居民进行过面对面的沟通。他说遇到过的家庭矛盾形形色色,自己就反复上门、一户一策,找邻居、楼组长苦口婆心调解,“被人骂过、打过,还被派出所关过”。但他始终坚持一个原则——不能搞特殊,必须做到公正、公平、公开。

在须炳荣看来,彭浦新村内的产权房才是旧改路上最大的“拦路虎”。私人财产受《物权法》保护,只要一户不同意,整个项目都无法推进。这个问题在产权房占到362户的彭一小区拆除重建时最为凸显。

“他们已经厨卫独用,很多人家装修也很好。说白了人家没需求,你凭什么让他们交出房产证,还要到外面租4年房子。”须炳荣说,只能从改造方案切入,用实打实的优惠打动他们。高层分摊面积大,经过精密测算,给予产权房增量20平方米左右的建筑面积,并优化房型,尽可能将产权房居民安置在小高层里楼层较好的位置,最关键的增量费用也由政府承担80%。

当租赁房居民提出异议,须炳荣又耐心解释,尽管租赁房只增加约2平方米的使用面积,但“送”独用厨卫与阳台,实际套内总增量可达14至17平方米。

与此同时,彭浦新村街道则与上海高院相关负责人专门开会讨论,寻找法律依据。他们也经常与区房管局等部门开会讨论,形成会议纪要,然后以会议纪要作为推动工作的依据。终于,静安区确定下来,彭一小区的拆除重建,住户签约率达到99%以上,项目就能正式生效。

任伟认为,静安区愿意在缺乏政策依据的背景下推动这项工作,需要区里有相当的魄力。“彭一小区除了住宅外,还配套建有养老院、交通枢纽以及街道党群服务中心,条线部门在审批项目方案时,找不到可参照的依据和条款,基本都是一个部门一个部门地去协调沟通。”任伟表示,好在一切的辛苦没有白费——2020年10月7日,彭一小区租赁房居民和产权房居民签约率均超过99%,项目得以生效。

站在自家阳台,万月圆一边介绍小区周围环境,一边憧憬着自己将来的晚年生活。摄影/应琛

可复制的“静安彭浦模式”

回顾彭浦新村旧改征程20年,彭五小区的改造从2005年3月持续到2006年9月。也正是这一次尝试,让彭浦新村街道意识到,如果需要居民出资,自上而下的旧住房改造工作很难进行。毕竟,仍然居住在这些小区的居民,大多没有经济实力出资改造住宅。但对于上海而言,老旧小区拆除重建已经成为一件不得不做的事。以此为前提,上海选择由政府出资。

2007年11月,彭七小区启动“加层扩建”的改造,即在住宅顶楼再建一层新房,通过抽户,把空出来的房间改为独用的厨房和卫生间。这项改造在2009年4月竣工。

后来轮到彭三小区,但在其二期的改造,彭浦新村街道旧改团队发现,之前的改造模式不能完全解决住宅的问题。于是,“拆落地”的方案首次被提了出来。2008年2月,彭三小区二期涉及144户居民的6幢住宅启动拆除重建。虽然范围很小,但以彭浦新村街道为起点,十几年之后,老旧小区拆除重建逐渐在全上海推开。

2021年9月1日,就在彭一小区启动搬迁当天,《上海市城市更新条例》正式施行,其中有多个条文指导了拆除重建相关工作。可以说,《条例》里很多内容都是建立在此前彭浦新村街道摸索出的经验基础上。

2022年,上海市委办公厅印发《关于加快推进旧区改造、旧住房成套改造和“城中村”改造工作的实施意见》(以下简称《意见》),明确在2032年底前全面完成不成套职工住宅改造。拆除重建就是实施改造的方式之一。

彭一居民选房摸号现场。摄影/周馨

而今上海许多推进老旧小区拆除重建的街道或许都收到过由彭浦新村街道编写的“小蓝书”和“小红书”。“小蓝书”里列出了拆除重建的工作流程,还有旧住房成套改造100问;“小红书”则聚焦彭一小区的旧改工作。

这两本书源自基层的勇气,最终沉淀为宝贵的制度经验。

譬如选房环节,任伟将其比喻为“高压锅盖”,“处理不好,就像锅盖一掀,矛盾都爆开”。彭浦新村在实践中创新出一套居民认可度高、争议较小的“梯级分组摸号选房法”:依据原居住楼层将居民科学分组——第一组“金三银四”(原三、四层住户)、第二组(原二、五层住户)、第三组(原一层住户),并按此顺序依次选房。

选房办法还平衡了租赁房居民与产权房居民的利益。摇号只在租赁房居民中进行。产权房因面积、原楼层分布差异较大,所以产权房采用“一房一方案”原则。

此外,街道还提炼出了党员带头、邻里劝说、关键人物突破、见缝插针、排除干扰、帮助关心、朋友关系、单位联系等“群众工作八法”,进一步将细腻、灵活的基层工作方法系统化、工具化。

人的工作解决完了,改造设计方案亦是“难上加难”。2110户的小区,最初的原始房型竟有282种,最大的面积115平方米,最小的面积7平方米。

上海市房屋建筑设计院有限公司副总建筑师、综合所常务副所长陈健洲告诉《新民周刊》,2005年,他第一次来到彭浦新村,映入眼帘的就是陈旧的外观、居住环境差、邻里矛盾多,散布在小区各处简陋和闲置的公服设施活动场地。

“彭五、彭三和彭一都是我们来做的。彭一应该是最难的,除了第一次接手这么多房型的设计,我们还要考虑社区配套设施的提升。”陈健洲表示,彭一小区的规划设计是“彭浦模式”更新改造的集大成者——1.0模式“户数作平、成本做平”,到2.0时代的“经济、社会效益并举”,到3.0时代的“小区更新、社区提升”理念,规划层面从点延展至面、本体到整体的系统性动态转变,是对住宅类城市更新理念的不断深化及完善。

为了让改造成为可能,静安区与设计单位不断地将房型进行归并,前后花了1年时间,改了近20次方案,最终归并出94种房型。让陈健洲印象最深的是中间有一次设计方案被全部推倒重来,“因为街道不断听取居民的要求后提出售后居民尽量不降低安置楼层的新要求,设计难度一下子提高了不止一倍”。

据陈健洲介绍,小区景观设计中将原来的彭浦新村系列浮雕、原小区内碉堡、原小区的主要乔木进行了回搬,让更多的居民对于小区产生强烈的归属感;小区绿地率及停车位配置指标也相较于彭三小区进一步提升,着力打造一个充满历史记忆、面向未来的全新工人新村新形象。

彭一小区景观设计中将原来的彭浦新村系列浮雕、原小区内碉堡、原小区的主要乔木进行了回搬。摄影/应琛

历时20年,从空中俯瞰,这片曾被俗称“四个街坊”的区域,早已旧貌换新颜,高楼林立,绿树成荫,处处充满生机。尤其是彭一小区,新建17幢多高层电梯住宅坐落其中,配套建设了1600多个车位的地下两层停车库,以及一幢6层172个床位的社区养老院。此外,彭浦新村街道社区党群服务中心这一新地标也正在抓紧建造,将全面打造成集党群文化、社区服务、体育健身、休闲娱乐等功能于一体的社区综合服务体,全面提升街区环境。

彭一小区从彭浦新村最差的小区蜕变为环境最好、配套最齐备的小区,可以说找回了往日的荣光。

须炳荣(中间白衣者)在上海彭一小区旧改房成套改造项目生效仪式上。图/受访者提供

须炳荣走在彭浦新村的小区里,总会有居民热情地来打招呼,亲切地叫他一声“老须”,关心地问:“你怎么现在瘦了这么多?”他笑着回答:“忙呀!”看着曾经破旧危险的“小梁薄板”房变成了眼前的新家园,尽管辛酸苦辣,但须炳荣称自己不后悔,“居民感到幸福了、安逸了,我就满足了”。

须炳荣说他心底藏着一份对家人的歉疚:“等手上的事情做完,第二次退休时,如果健康允许,我想带她出去旅游旅游,这是我最大的心愿。”记者|应琛

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。