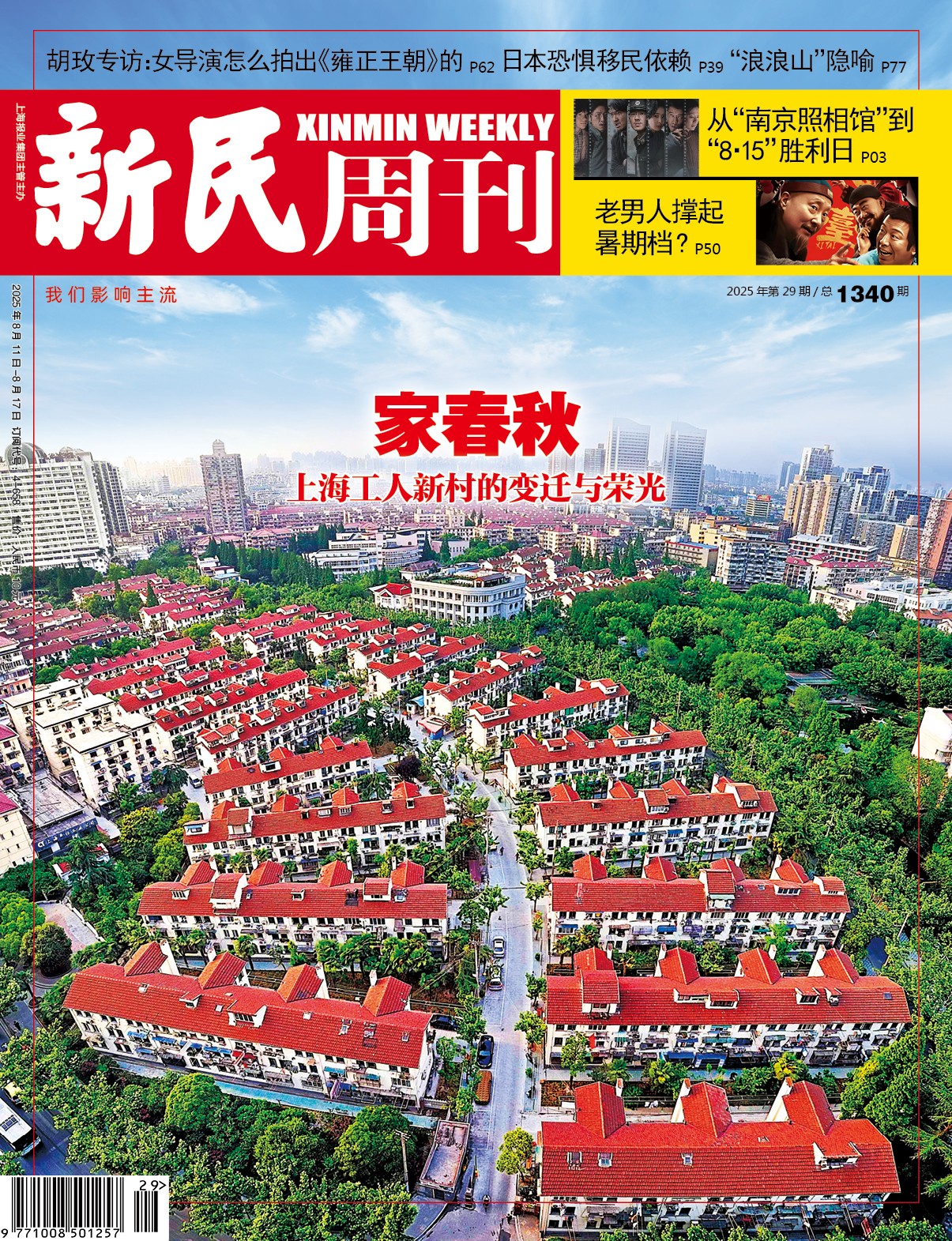

从“两万户”到“人民城市样板间”

一个普通的工作日傍晚,暑气渐退,228街坊的中心大草坪“劳模广场”周围是三三两两散步的居民,附近的白领下了班来到社区健身中心锻炼充电,不远处的熊猫食堂已经开始做晚市生意。8元的刀豆土豆,10元的干锅娃娃菜,22元的响油鳝丝和毛血旺......实惠的价格、丰富的菜色、家常的口味得到邻里街坊的肯定,尤其是老年人还可以凭证享受菜品8.8折,一到饭点儿食客不断。

熊猫食堂到了饭点儿食客不断。摄影/周洁

时间拨回到10年前,住在“228”的居民们恐怕无法想象,这个白蚁、老鼠扎堆“聚会”,居住逼仄拥挤简陋的“两万户”,有一天会成为上海的网红打卡点,展现工人新村过去、现在和未来的“人民城市样板间”。

告别“老破小”

在大生产、大工业时代,杨浦区聚集着为数众多的钢铁、纺织、化工企业。新中国成立以后,中央提出“要解决大城市工人住宅问题”。在此号召下,上海开始兴建第一批工人新村住宅,“两万户”工人住宅由此诞生。

228街坊的前身是这批工人新村的代表,至于为什么叫“228”?这是因为杨浦共有463个街坊,长白新村位于杨浦的中东部,恰好是第228号,遂得此名。

蓝天白云下的228门头。

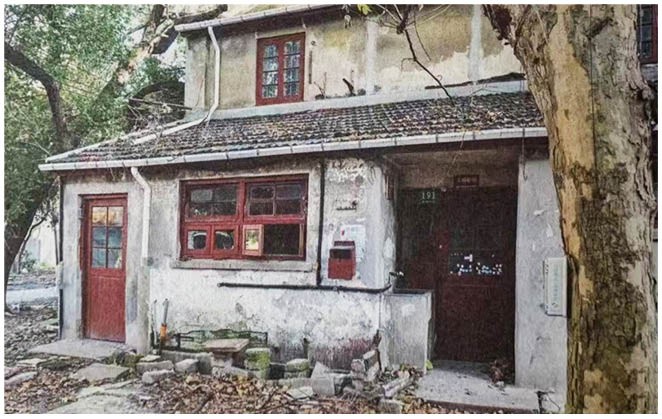

红顶粉墙的两层小楼,尽管居住空间不大,但解放前住在棚户简屋的工人终于住进了楼房,这在当时被称作“上海工人的大喜事”。有资格入住的都是沪东各厂的劳动模范和先进工作者,是产业工人向往的“光荣之家”。

长白新村街道长白路第二居民区党总支书记李芳告诉《新民周刊》,当时228街坊的邻里关系可以用“雨天不用愁、晚归不担心、夜不用闭户”来形容,“下雨了,晾在外面的衣被有热心的隔壁邻舍帮忙收好;放学的孩子不怕饿肚子,有街坊邻里的百家饭管饱;家庭空间和集体生活融合在一起,街坊里进来一个陌生人大家都清楚,安全系数非常高”。

随着时代的变迁,曾经引以为傲的工人新村逐渐落伍,居民合用厨卫的不便,突出的白蚁问题,脏乱差的社区环境,还有为了扩大居住面积进行的违法搭建等,都让228街坊成为了人们心中“下只角里的下只角”,有居民回忆称:“以前别人问住哪,都不好意思说是住‘两万户’的。”

自上世纪90年代始,228 街坊“两万户”曾经历了两次拆迁,也曾两度停滞。2016年,因种种原因停滞多年的动迁工作再度迎来契机,李芳正是“二万户”第三次动迁的亲历者。“228街坊不属于二级旧里住宅,旧改无法覆盖这里,但面对居民改善居住环境的强烈诉求,区里抓住实施城市更新办法、开展典型项目遴选的机遇,成功将228街坊列为上海市第一批城市更新试点项目,由此打开了突破口。”

杨浦区首创“意愿征询率、协商签约率、搬迁交房率”三个100%的协商征收模式,在街道和群众的共同努力下,仅用106天就顺利达成。成为上海首个党建引领、各方参与、居民主体的三个100%协商征收案例。当年7月5日,随着228街坊最后一户居民的搬离,上海人在成片“二万户”中居住的历史画上了句号。

“这三个100%的完成并不容易。为了让居民们吃下定心丸,我们先后召开了9场政策宣讲会,告诉他们政策是一竿子到底的,早签约和晚签约享受的政策绝不会变化。另外在‘明确大蛋糕、分好小蛋糕’的思想指引下,我们搭建了公信平台,协助解决各种各样的家庭纠纷和矛盾。”李芳坦言,动迁考验的不仅是她们当“老娘舅”的水平,还有动迁家庭的亲情。“当时有一户人家,除了小弟外其他家人都在外地,动迁签约当天,他们从各地赶到上海,脸上洋溢着幸福的笑容,很快就把文件签好了,效率之高让我们印象深刻。但这样的家庭只占很少一部分,大部分家庭在分配小蛋糕时都有这样那样的矛盾,需要我们做好中间人,分析好利弊。”

经过106天“5+2”“白+黑”的全情投入,228 街坊“两万户”终于完成了不可能的任务。2016年6月,228街坊动迁居民自发组织了一场百家宴,庆祝他们实现了告别“老破小”、住进新公房的愿望。“动迁后,大部分228街坊的居民生活水平都得到了质的飞跃,还有居民由衷感叹,没有这次动迁,他们的生活质量不会那么好。”李芳说。

“两万户”焕新归来

作为上海市首批城市更新项目的示范点,228 街坊“两万户”是上海仅存的一批相对完整、规模较大的工人新村建筑群。杨浦区委、区政府在反复论证后,决定改变原来推倒重来的改造模式,将12栋成套“两万户”老公房整体保留、保护开发,规划打造成为一个以体验展示馆为中心,集生活、商务、文化和休闲功能于一身的共享生活空间。

228街坊新旧对比图。

2023年,228街坊正式回归大众视野,街区建筑多以白墙红瓦为主,方正的门窗和简洁的建筑线条秉承着“修旧如旧”的原则,生动还原了工人新村曾经的模样。街坊入口处的“跨越70年,我在228等你”路牌,温暖中不失活泼,而特别设置的“上海工人新村展示馆”,则承载着抚今追昔的使命,让参观者清楚地了解工人新村的历史变迁,体味上海工人新村的历史文化。

228街坊是几代人的家园,对附近居民的意义不言而喻,因此在保留老建筑肌理和历史风貌的基础上,在规划设计阶段,属地向居民区、附近的高校、企业发放了1500余份问卷,召开了20多场座谈会,进行建议征集活动,鼓励大家提出对街坊功能、设施、环境等方面的期望和建议。邀请居民参与社区组织的讨论活动,与相关部门和设计团队共同探讨升级方案,如今的工人新村展示馆、社区食堂、社区健身服务等,都是来自居民的建议。

正因为设计之初就考虑到了居民的生活需求,如今的228街坊拥有全年龄段友好的“15分钟社区生活圈”,无论什么人群都可以找到停留的理由,成为党建引领基层治理的“人民城市样板间”。

“许多居民还想要一个电影院,受限于现有条件,我们无法满足,不过我们会定期组织露天电影,给大家提供一种童年的快乐。”杨浦区长白新村街道社区服务办主任蔡莉英表示,228街坊的城市更新案例跳出了过去简单“拆”或“改”的框架,走出了“留”的第三种模式,系统平衡社会效益和经济效益,推出了“市场+公益”的生活服务配套供给模式,街坊内的健身中心、社区食堂等设施价格亲民、服务周到,也吸引了大量年轻人。

青年因街区魅力而汇聚,街区也因青年变得更有活力。记者了解到,228街坊为青年提供了广阔的实践平台和发展空间。比如街坊内的“228乐业空间”,不仅为青年人提供免费的共享办公区域,还会定期组织丰富多彩的就业服务,比如简历制作沙龙、咖啡师培训、小型专场招聘,不少年轻人在这里找到了心仪的工作。

此外,杨浦区举办了连接复旦大学、海军军医大学、上海理工大学等多所高校的创新创业大赛,吸引青年将社区治理项目引入228街坊,例如数字化平台建设、智慧养老项目、青少年成长项目等。曾经的工人新村,目前已成为上海青年发展型社区的代表。

“人民城市理念”的“228窗口”

228街坊的回归,对于居民来说,是幸福生活的回归,而在更大意义上,它代表了“三个上海”,即上海首批城市更新的典范,上海15分钟生活圈的核心节点,上海工人新村历史记忆的一站式集成。

长白新村街道党工委书记、人大工委主任孙辉告诉《新民周刊》:“以前讲起上海建筑,会讲到花园洋房、石库门等,但离这个时代更近的,其实是工人新村,红顶素墙、简朴实用是它的风格,它还代表了人民翻身做主人的自豪感。228街坊不仅是工人新村的代表,也是对那个年代生活方式的一种追忆。”

每逢国定假日,228街坊草坪上便会放映露天电影。

的确,从228街坊的前世今生中,人们不难看出,不论是最初的建房、旧改,还是如今的焕新归来,它自始至终都是以“为了人民”作为出发点和落脚点,是“为民生、应民盼、听民声”的生动实践。某种意义上,228街坊早已不仅属于长白新村,它是向全市、全国乃至世界展示“人民城市理念”的一扇真实窗口。

值得一提的是,去年杨浦区的《青年与街区共荣:长白228街坊的可持续更新实践》被收录进2024版《上海手册——21世纪城市可持续发展指南》,成为入选的6个中国案例之一。此外,228 街坊城市综合更新实践案例获住建部推荐,成为全国唯一代表案例参评 2023 年联合国人居奖,并荣获 2023 中国城市更新优秀案例“15 分钟生活圈示范奖”。

作为228街坊蝶变的见证者,孙辉最大的感受就是做一切事情要从人民的需求出发,而不是仅凭我们自己的想象。“目前为止,228街坊的商家一直在可持续运行,原因就在这里。”在孙辉看来,街区风貌提升不是做“盆景”,而是要做“风景”。“在228街坊的规划建设中,我们坚持处理好市场与公益的关系,从居民的实际需求出发,回应老百姓日益增长的生活需要,实现多方共赢。”

未来,228街坊仍将不断蝶变。“228街坊其实是有一个‘内圈’‘中圈’和‘外圈’层层递进的功能,内圈即228街坊本身,目前已经基本成熟,其内部设计商业和公共服务可根据居民反馈不断提升调整加以完善。另外我们认为228街坊应有一个辐射效应,对228街坊的中圈,即四条道路外围沿街立面、店招店牌、小区围墙等,结合‘美丽家园’‘美丽街区’等项目,推动提升周边风貌和街区品质。外圈建设则是按照15分钟生活圈和全域旅游理念,以228街坊为核心辐射周边8万至10万人,当游客尚未踏入228街坊时,已经感受到228街坊的元素,其实这部分也被囊括在15分钟生活圈的概念中。”孙辉表示,通过做深“五治协同”治理,做精系列IP矩阵,未来的228街坊将会突破边界限制,实现覆盖区域的不断扩圈延展、全域焕新、整体呈现,贯彻中央城市工作会议精神,打造创新、宜居、美丽、韧性、文明和智慧的现代化人民城市的样板间。记者|周洁

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。