海上作家回忆新村往事

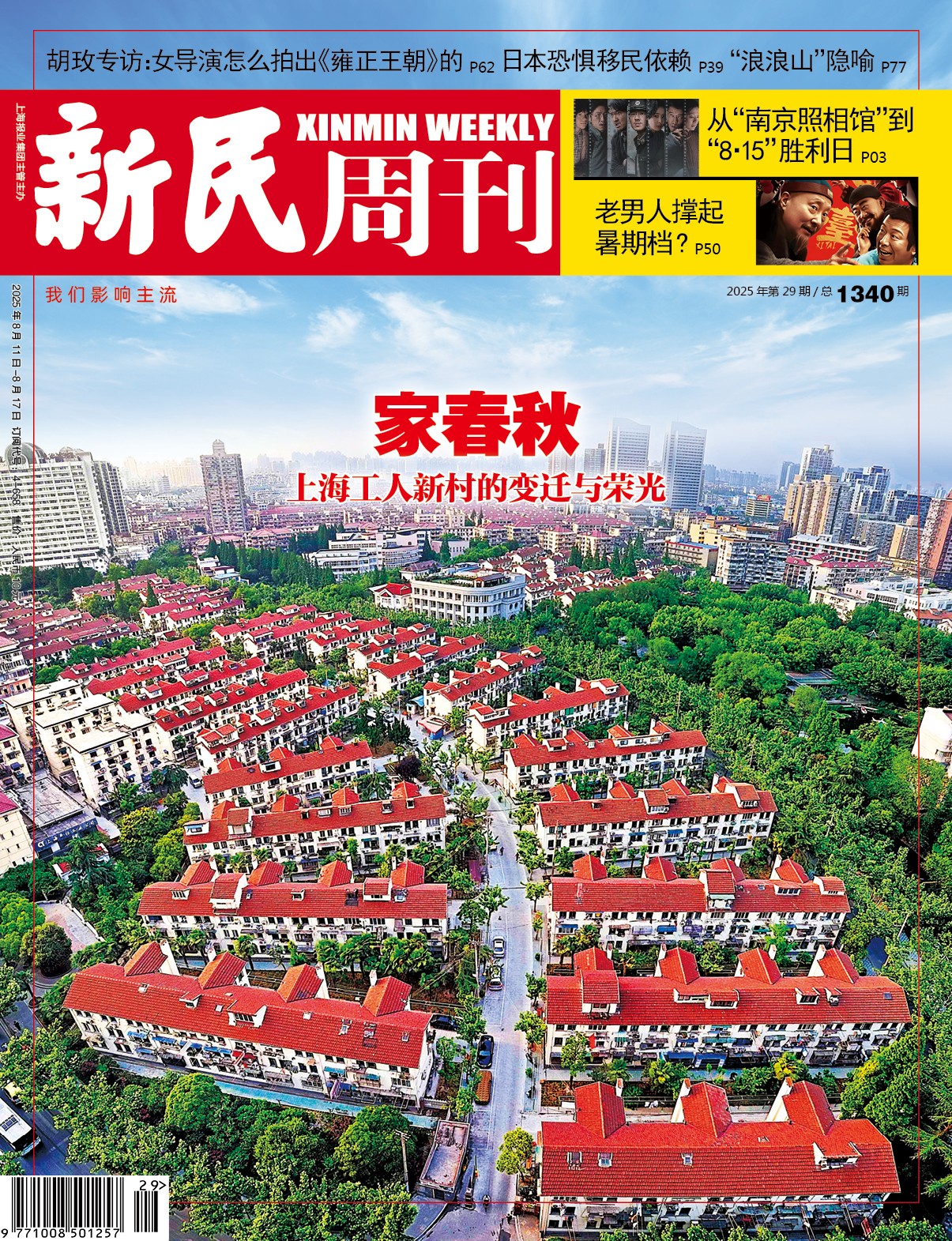

作为计划经济时期上海城市住房建设的主体,工人新村承载了几代市民的集体记忆。上海产业工人们在解放后告别棚户区和“滚地龙”,搬进了新家园展开新生活,也由此形成了上海独有的工人新村文化。直到今天,一些上了年纪的工人和他们的孩子们回忆起当初搬进新村的情景,依然是激动而自豪的。

《新民周刊》采访了几位曾经在杨浦区的工人新村中生活多年的上海知名作家,听他们诉说这段承载了自己时代记忆与“城市乡愁”的新村生活经历,时光仿佛又拉回到几十年前充满家长里短和酸甜苦辣,却也精神昂扬激情蓬勃的岁月。

话剧《暖·光》的编剧管燕草是从工人新村成长起来的一位国家一级编剧,她的父亲是著名的工人作家管新生。

毛时安:在新村间的田野奔跑

上图:毛时安认为,话剧《暖·光》真切地表现了中国大地独有的工人新村的故事,这是一个被人们忽略而完全不应该被忽略的创作领域。

已经77岁的著名作家、文艺评论家毛时安,对工人新村的感情无疑是深厚而绵长的。因为1955年他就入住了杨浦区鞍山四村,直到1989年才搬离。而在工人新村,毛时安前后生活了整整42年,度过了童年、青年,直到中年,在这里读书、成长,结婚生子……

“鞍山四村那块儿呀,原来有个打虎山路一小,从锦西路、打虎山路一直到阜新路,范围可大了。这小学后面的操场也特别大,后来被征用了,围起来建了五座公房,这就是最早的鞍山四村小方块,后来方块中间又加建了一灰、一红两幢工房,我家就住在107号。小方块里住的是上海工具厂、新中动力机厂、大隆机器厂等几家大型工厂的职工。”毛时安回忆道。

毛时安的父亲,当时还不到30岁,就已是上海工具厂的七级半钳工,够得上分房条件。鞍山四村落成,一家人搬入其中,年幼的毛时安顿时感觉:“这世界咋变得这么敞亮,这么美好呢?”

“我们住的这个房子比那种两层楼的‘两万户’房子要好,是灰瓦红砖墙的三层楼,可漂亮了。我们住在二楼,一层住了四户人家,左右两边是大间,有单独的厨房和厕所,中间是两个小间,合用厕所和厨房。”毛时安对当时房屋的格局记忆犹新,“我们家有六口人,分到的是一南一北两间房的大间户型,中间的两个小间是新结婚的,一个是我父亲的徒弟,还有一个是我父亲车间里的青年工人。”

搬进新居后毛时安印象最深的,是每天早上推开朝南的窗户,正好对着学校的操场,便能看到一片绿茵茵的草地。“每天清晨天还没亮的时候,尤其是在秋天雾霭朦胧之际,学校的大喇叭里传出来几首歌曲,其中有一首是新疆歌曲《美丽的姑娘》,还有《二郎山》和《远方的客人请你留下来》,每天早上基本上就放这三首歌。我从小接受的民族音乐教育,就是从这三首歌开始的。”

“到了夏天的夜晚,我母亲就会看着那银河闪耀、星光熠熠的夜空,给我讲牛郎织女的故事。那时在家里就可以看见满天星斗闪烁不停,星星的光芒有的长有的短。”对如今的城市里早就看不到这样的夜空,毛时安感觉很是遗憾。

那时的鞍山新村,属于城乡接合部,四周都是农田。毛时安回忆,小时候去四平路二小读书,从鞍山新村出发,沿着阜新路一直走到彰武路,再进到同济新村,就感觉像长征一样路途遥远,每天来回都要经过一大片田野。“以前经常会一个人在田野里,拔一根蒲公英对着它吹气,看着蒲公英飞到天上,在蓝天白云下飘荡。有段时间我在杨浦区少年宫的文学班学习,结束回家的时候天都黑了,我一个人在那黑乎乎的田野间奔跑,能清晰地听到自己的心跳声和耳边呼呼的风声,还有黑乎乎的小河在身边流淌,感觉还挺有意思的。”

高中毕业后,毛时安被分配去上海红旗电磁线厂工作。为了省下每月三元的公交车费给母亲补贴家用,他每天都是步行往返,从鞍山四村到位于军工路的工厂单程需要50分钟。“天不亮就出门,在一片漆黑中行走,等到天露微光时,能看见四周宽阔田野,身上微微发汗,听到大广播开始播送样板戏,还能听到远远传来五角场军营的起床号声。”

令毛时安最为感动的,是新村邻里间那种底层劳动人民艰辛生活之中的温馨互助。他提到,那时邻里每月会大家集资,然后用这些钱去买一些生活中急需用到、花销比较大的东西,解决一些家庭开支方面的问题。“工人新村的那些家庭,就是靠着这种抱团取暖的方式,度过了最困难的时期。那时的工人新村就跟弄堂似的,我们家包了馄饨,他们家烧了排骨,都会去敲邻居家的门请对方品尝。邻里之间虽然有时候也会发生一些矛盾呀,闹些不愉快的事儿,但大家都不会往心里去。”

管新生:新家给了我“下马威”

管新生和女儿管燕草。他说,讲好工人故事,也是海派文学创作传统。

和毛时安一样,工人作家管新生也是在幼年时开始工人新村的生活。1954年10月,管新生的家从闹市区的常德路搬到了新造的工人新村——控江三村。“当时这些工人新村都是在城郊接合部建起来的。我记得马路对面就是坟地,还有碉堡呢,周围都是农田。”管新生说。

“我家分到控江新村,是因为父亲是烧电焊的技术工人。当时劳模分完房子之后,就轮到厂里的技术工人了。”管新生介绍,当时控江三村的房子是三角形尖顶的三层楼房,“一楼是水泥地,二楼、三楼都是地板呢。每个门洞基本上一层楼有四户人家,每家房间对面都配备有两个卫生间,其中一个是洗澡间,还有一个灶间以及一个阳台。只有两个卫生间,每天早上大家都要赶着去上班,上厕所的时候就会出现抢马桶的情况。不过那时住在一起的邻居之间关系都还挺不错的,这点小矛盾也影响不到啥,现在回想起来呀,那种生活气息还是挺浓郁的”。

管新生印象很深的是,搬家那天他出去玩了,结果在新村里就迷路了。“那个地方可大啦,每一栋房子之间的间距特别宽,不像现在有些房子挨得那么近。到处都是人和一样的房子,我怎么也找不到家了。我记得我家在三楼,是东边第一间,当时还亮着灯呢,可我就是找不到家,跑了好长时间才好不容易回到家。这也算是工人新村给我这个从弄堂房子里出来的居民的一个‘下马威’吧。”

虽然搬了新家,但是管新生和父母、奶奶,还有弟弟都挤在一间14平方米的房间里,活动空间还是显得捉襟见肘,有时睡觉都得在桌子上面或者下面。“当时的我们好像对生活也没什么太大的要求,只要能有个地方做事儿就行啦。那时我们这些小孩基本就是放养式的,没事就和附近的几家人家的小孩一起在家门口附近玩,到了中学刚开始的时候就只有语文、数学这两门主要课程,连外语都不算主课,所以感觉比现在的孩子要轻松很多。”

管新生整个童年、少年、青年时期都是在这里度过,生活了二十多年。后来,他还曾在控江七村生活过一段时间。这段生活经历,成为了他之后进行文学创作绵绵不断的素材来源。他认为,工人新村在上海这座城市的变迁和发展中留下的烙印,就是两个字——红色,因为这是党和政府专门给工人建造的,也代表了上海工人群体的奋斗精神。而现今对工人新村的旧改和原拆原建,是国家对工人群体关怀与重视的一种延续。

2019年,管新生以长篇纪实文学《工人新村——上海的另一种叙事记忆》,勾勒出自己和一代工人群体的酸甜苦辣,文学评论家、复旦大学教授陈思和对此评价颇高,认为作品填补了反映工人新村中上海工人群体面貌、探讨工业文明的文学创作的空白,称“缺失工人命运的海派文化是不完整的”。

刘翔:木地板让我有“翻身幸福感”

2023年5月,作家刘翔重返杨浦区228街坊。

每当来到杨浦区长白228街坊的上海工人新村展示馆,曾长期在上海公安系统从事宣传创作工作的作家刘翔,总是感慨万千,因为这里曾是他在少年时居住过的“两万户”。

刘翔最初的家是在松花一村7号14室。这是一间面积16平方米、两户合用厨卫的一室户,是20世纪50年代中期父母结婚时,上海机床厂分配的婚房。因为祖父从老家来到上海带养年幼的刘翔,原本只是父母两人居住的16平方米房间因为三代同堂而变得空间狭小起来。

刘翔回忆,父亲和邻居商量,晚上能否在厨房搭个帆布床让祖父睡觉。邻居是父亲在上海机床厂的同事,得知他们家的困难后,很爽快就同意了。

刘翔依然记得,当时每天晚上两家人家吃好晚饭,将炊具洗净,隔壁邻居一般也就不再出入厨房。而祖父则将煤球炉封好后,再从房间里拖出一张帆布床在厨房里铺好,掏出一根一角三分钱一包的勇士牌香烟“呼吸”,或者在帆布床边上支起一个凳子,斟上一杯土烧酒,“沉醉”在属于他一个人的世界。深夜,祖父睡得无比香甜而发出呼噜声,有时会“穿墙”而过,传入刘翔的耳中。

刘翔在松花一村一直居住到从上海机床厂职工子弟小学毕业,随着弟妹的出生,家庭成员的逐渐增多,20世纪70年代初,上海机床厂将他家的住房分配到了面积更大的长白二村105号10室。

从长白二村到松花一村并不远,两个新村距离只是隔了一大块农田。长白二村的住宅就是二层立帖式砖木结构的“两万户”。刘翔家的居住面积一下子从16平方米的单间,增加到了建筑面积在27平方米左右的一室半(房屋中间用木板一隔二),层次也从一楼上升到了两楼,缓解了三代人蜗居一室的窘境。

让刘翔颇有幸福感的是,新家房间地面上铺设的居然是木地板,与松花一村的水门汀地面差异巨大。“住在松花一村时,我便开始打地铺睡觉。夏天一张席子铺在水门汀上睡觉还是蛮爽的,但是冬天就透心凉了。现在虽然还必须打地铺,但能睡在偌大的‘木板床’上,这种由翻身感上升而至的幸福感,就绝对不是一点点,套用一下老牌歌星苏小明唱红的那首歌,就是《幸福不是毛毛雨》。”刘翔回忆道。

从入住长白二村的第一天起,刘翔就主动向父母要求承包拖地板的任务。“每天放学后,我都会拿着一把拖把,不停地在地板上来回拖擦。有时甚至还要拿一只板刷,跪在地板上刷洗。拖啊拖,刷啊刷,导致最后竟然连地板上的红色油漆都被我洗刷掉了。每每望着一尘不染的地板,我很有成就感。”

在长白二村的那些年,令刘翔难忘的是进门处上方的一个小搁板。“这个搁板是父母为了存放杂物而搭建的,一个偶然的机会,我发现里面放置了不少书籍。我犹如哥伦布发现新大陆,经常趁父母不在家时,从小搁板里偷偷地将书拿出来,看完后再悄悄地把书放回原处。至今我还清晰地记得那些书名:《野火春风斗古城》《雷锋的故事》《战斗在敌人心脏里》《吉鸿昌》等,我的阅读习惯应该就是从那时开始养成的。”

在杨浦的工人新村,刘翔曾经搬过四次家,每段生活都给他留下了深刻的记忆,他也曾在多家刊物上发表过相关的回忆文章。作为当年“咱们工人新村里的年轻人”,他认为,在曾经居住过的工人新村里,有着他往事如烟不是梦的“城市乡愁”。记者|刘朝晖

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。