民族精神重塑:大学内迁与教育坚卓

炮火已至,教育与文明不能停歇。从1931年至1945年,14年抗战可谓黑暗岁月,然而黑夜之中,学习的烛光未曾熄灭。

2025年出版的《中国抗战》记录着:根据南京国民政府教育部统计,全民族抗战爆发前,全国专科以上学校共108所。这些高校在战争爆发后,或内迁,或联合重组,只为延续教育火种。

当年中国百余所高校,不仅为抗战最终胜利积蓄力量,更为新中国建设提供了人才储备;在日寇侵华期间,上海沦为“孤岛”,留守这里的知识分子,仍在夹缝中寻觅宝贵学习机会,努力维系教育的使命与价值。

大学内迁,教育坚卓,共同铸成了抗日民族统一战线背后的精神力量。

保存文脉,高校内迁与联合

近日,华东师范大学档案馆馆长、校史党史办主任汤涛接受《新民周刊》采访表示,要理解抗战时期中国的高等教育,可以结合高校内迁、成立联合大学与中共创办系列高校等脉络来梳理。

近代中国高校在抗战时期的内迁,要追溯到1931年。“九一八”事变后,东北大学成为第一所内迁高校,开始了长达14年的迁徙。学校先到北京,后至西安,最后远赴四川。

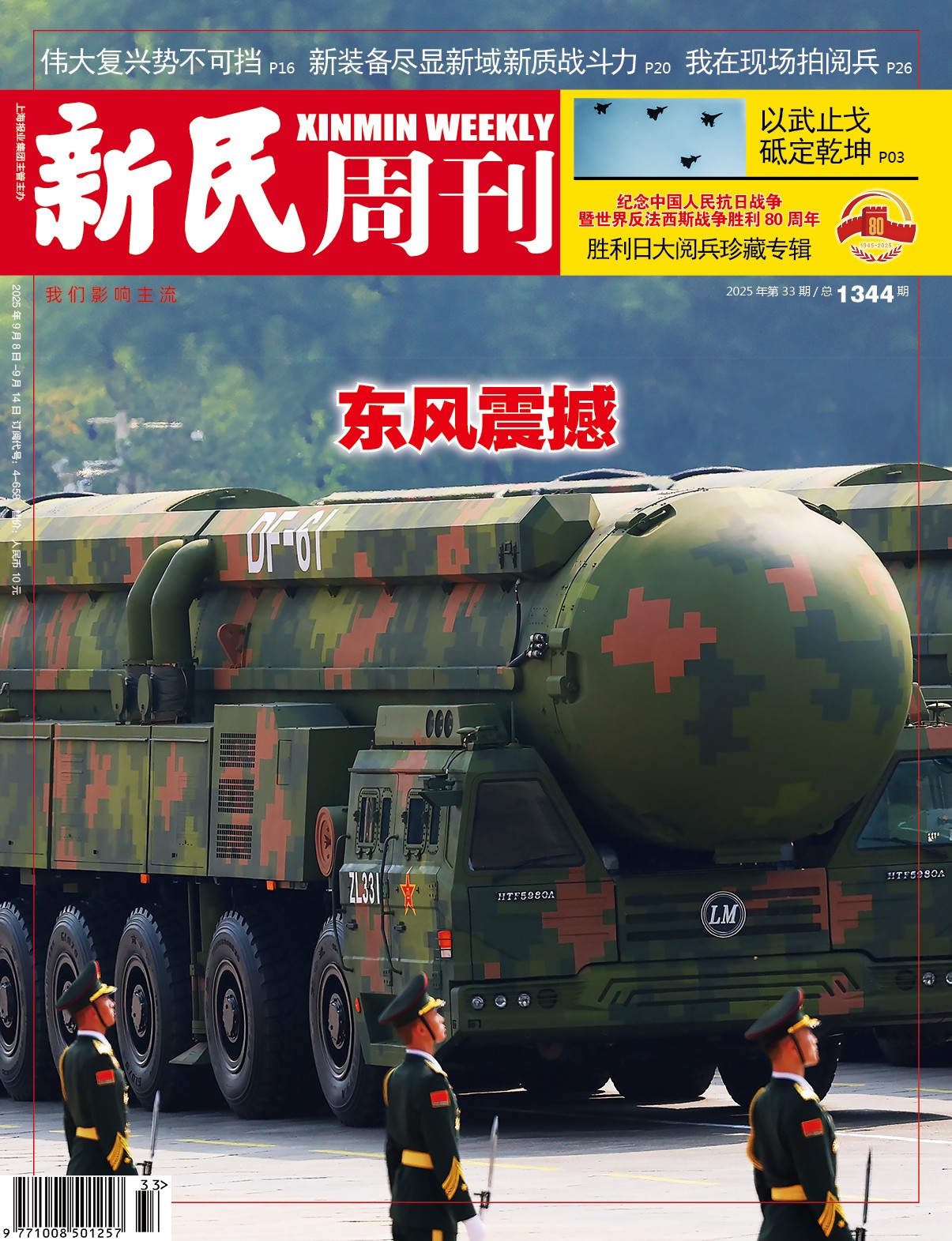

1939年,大夏大学沪校静安寺路1051号重华新村校舍上课的学生们。

根据汤涛介绍,1937年“八一三”事变后,上海28所高校,其中大夏大学、同济大学、复旦大学、光华大学、交通大学、上海音乐专科学校、上海法学院、上海医学院、东吴大学法学院、吴淞商船专科学校、上海美术专科学校、立信会计专科学校、沪江大学、正风文学院、上海法政学院、民治新闻专科学校、两江女子体育专科学校等过半高校,相继前往贵州、四川、重庆、安徽、江西、福建、浙江和云南等地。

四川、云南与贵州,“云贵川”代表的大西南,成为抗战时期高校内迁的主要腹地。在其中,又以清华大学、北京大学与南开大学于1938年在云南昆明成立的西南联合大学最为人熟知。

实际上在那段历史中,中国一共成立了6所联合大学。除了西南联大,还有一所西北联大,即北平大学、北平师范大学、北洋工学院等高校在西安组成。

今日之华东师范大学,其前身包括大夏大学和光华大学。1937年淞沪会战开始后,大夏大学与复旦大学组建抗战时期第一所联大——“复旦大夏联合大学”,并组团内迁,先往江西庐山,后安顿于贵州贵阳;在上海,圣约翰大学于公共租界,与迁来的沪江大学、金陵女子文理学院、东吴大学等联合办学,成立了华东基督教联合大学。

1938年6月26日,光华大学成都分部举行毕业典礼,计大学毕业者8人,中学毕业者4人。图为张寿镛等与大学毕业生合影。前排左二起教务长文理学院院长容启兆、校长张寿镛、副校长商学院院长谢霖、副教务长薛迪靖。

1939年夏,中共中央决定将陕北公学、鲁迅艺术学院、延安工人学校、安吴堡战时青年训练班等4校合并成立华北联合大学。9月,华北联大自延安到达河北阜平县城南庄,随后在晋察冀根据地办学。这所在抗日根据地成立的联大,成为后来的中国人民大学前身之一。

1941年12月太平洋战争爆发后,国民政府教育部决定将所有尚未撤出上海沦陷区的高校全部合并,撤退至浙江境内组建“国立东南联合大学”,由暨南大学校长何炳松担纲主持。

同样在1941年,受太平洋战争影响,中国香港部分高校也曾一度内迁。譬如孙中山先生此前就读的香港大学医学院,当年迁往成都正府街办学。

除了上述6所联大,汤涛告诉记者,抗战时期由中国共产党领导创办的一批大学,为抗战及新中国建设培养了宝贵人才。1936年,在民族存亡危急关口,中共作出了大规模培养干部的战略决策,在前身中央红军学校基础上,于陕北瓦窑堡创办了抗日军事政治大学,简称“抗大”。

“抗大”成立之后,中共在抗日根据地还先后成立陕北公学、鲁迅艺术学院、中国女子大学、自然科学院、中国医科大学、延安大学、江淮大学等20余所学校,为中共培养了大批革命干部,在抗日战争和解放战争中发挥了重要作用。

在汤涛看来,14年抗战中,社会各界对于高等教育事业的付出,源自于一种朴素的共识。“面对亡国灭种的民族危机,全国各民族在教育领域有共识,认为教育是保留中华文明的基础。知识分子普遍怀有强烈的教育救国的情怀。”

1940年,交通大学在重庆成立分校。1942年上海租界沦陷后,重庆分校随即升为大学本部,由小龙坎迁九龙坡。为满足抗战时期军事技术、工业经济等需求,交大新设航空系、造船系和电信研究所,服务抗战所需的航空、舰船、电信等军事技术。

大夏大学1941年在香港办分校时,受交通部委托开设电讯专修班,招收40余名学员训练电务技术,支援内地抗战急需;1943年,大夏大学受财政部盐务署所托,开办盐务专修科班,为国家培养盐务人才。

此外,内迁的高校,不仅保存文脉,培养急需人才,也为其战时所在地带去了积极影响,对当地的教育、经济与文化都作出了显著贡献。

汤涛告诉记者,1937年底,大夏大学内迁贵阳,成为贵州第一所本科院校。在黔办学期间,学校师生开展的有关贵州的民族研究,使这一领域得到一批开创性的学术成果。

光华大学成都分部,针对性培养了西南地区所需人才。校董张仲铭捐赠60亩良田作校基,校园后扩大至100余亩,十年间培养学生2352人,川籍学生占80%以上,有力促进了西南教育和经济发展。

1937年,同济大学校园毁于日军炮火,学校历经三年迁徙,最终于四川南溪李庄安下校舍。在李庄,同济医学院杜公振、邓瑞麟等人通过实验,研究发现了当地民众长期食用土法熬制的食盐中氯化钡超标的问题,提出诊疗方案,治愈了当时困扰川南广大地区百姓的“麻脚瘟”。

夹缝求存,“孤岛”继续办学

1937年8月25日,《申报》上刊登了一则迁址开学通告,落款单位是当时的务本女子中学,即今日上海市二中学前身。当年正值务本女中建校35周年,学校已是“全国女校中素有声誉之学校”。然而残酷战争来临,学校也遭遇最动荡的岁月。

原定于当年9月1日在当时的法租界霞飞路(今淮海中路)青年中学开学的务本女中,受日寇炮火影响,一直到10月7日才复课。这一年11月下旬,随着上海完全沦为“孤岛”,上海教育行政机构不能公开立足。“为尽可能对学校进行掩护,所有市立中等学校均改成私立。”

为此,务本女中正式改组,以务本女中创始人吴馨之字“怀久”为名,定名为私立怀久女子中学。凭借原有的良好办学名声与各类拨款,改组后的怀久女中校舍不仅扩充到了毕勋路和威海卫路两个校区,还进一步在各校区添置理化仪器及图书,使得图书馆及物理化学等相关实验设备更趋完备。至1938年秋季学期,怀久女中南北两校已具备图书馆、理化室、仪器标本室、实验室、成绩室、会客室和厨房等设施,此外还拥有21间教室,足够师生学习生活使用。

抗战初期被炸毁的务本女中黄家阙路主教学楼。

在抗战的大环境中,怀久女中的学生在读书的同时还不忘救国。她们除了组织战时服务团,积极从事后方工作之外,还坚持捐款捐物,为抗日救难献出自己一份力。

太平洋战争爆发后不久,汪伪政府勒令所有在沪学校均须向日伪政府立案。此告一出,立即遭到怀久全体师生强烈反对。于是,本着“宁为玉碎,不为瓦全”的精神,私立怀久女子中学在1942年初上完最后一堂课后,由校长杨明晖宣布停办。1945年9月,日本宣布无条件投降不久,务本女中宣布复校。

从迁址到复学,再到改组直至停办,务本女中可以被视作“孤岛”时期留守上海诸多学校的缩影。

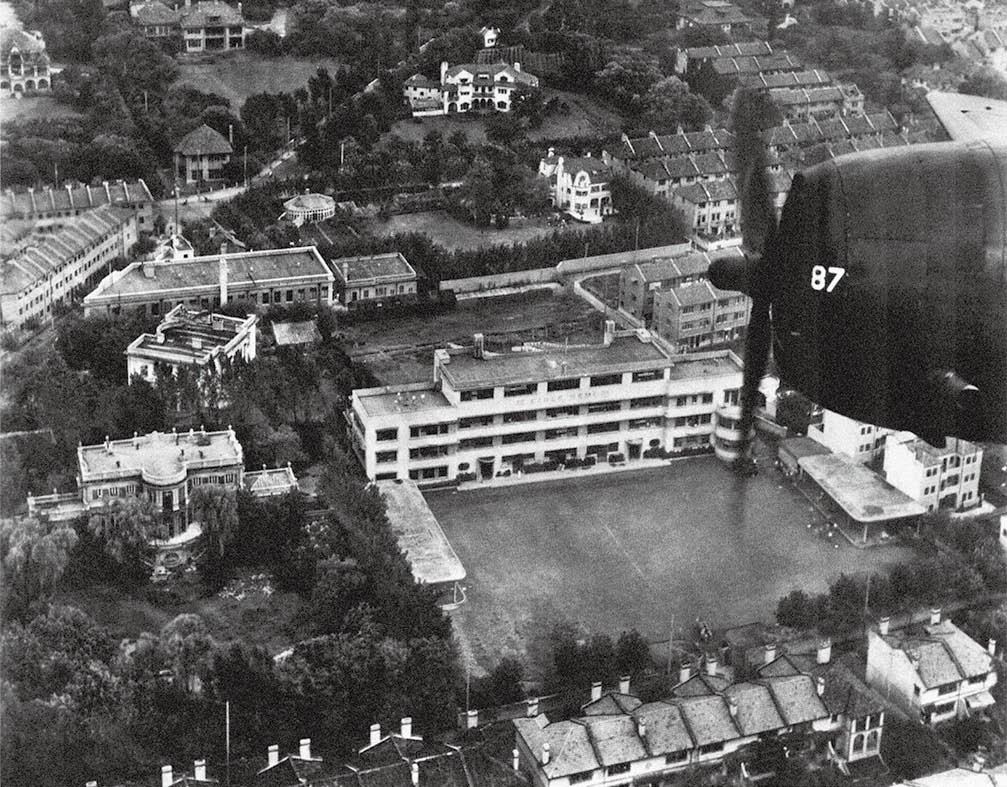

1948年美国航拍务本女中校舍。

据汤涛介绍,1937年11月中旬,光华大学大礼堂、东西院教学楼、男女生宿舍等校舍皆毁于日军炮火。校长张寿镛闻讯,伫立于大西路铁轨旁,遥望火焰潸然泪下,后又破涕而笑,说道:“我校为抗战而牺牲自当随抗战胜利而复兴也!”

张寿镛决定校本部继续在上海坚持办学,同时在西南创办成都分部。他把光华本部迁至公共租界汉口路华商证券交易所继续上课,弦歌不绝。太平洋战争爆发后,汪伪政府要求各校向日伪当局登记。张寿镛当即表示:“我宁愿解散光华,决不登记。”此后张寿镛将光华大学名义暂行隐蔽,文学院改名为诚正学社,理商学院改名格致理商学社,附中改为壬午补习社,继续办学。

此外,张寿镛还在“孤岛”时期积极抢救流失的古籍。1940年,他与文教界人士张元济、暨南大学校长何炳松、教授郑振铎、北京大学教授张凤举、藏书家徐森玉等成立文献保存同志会。自1940年初到1941年底,同志会在两年之中共收购珍贵古籍15000余部。

在汤涛看来,纵观大夏大学与光华大学在抗战时期的历程,无论是大夏大学内迁途中的艰难跋涉与巨额损失,光华大学抵制日伪的气节风骨,或是师生们的浴血抗争,以及对难童的守护,这些故事始终提醒当下的师生:教育不仅是知识传递,更是精神传承;大学不仅要培养人才,更要守护民族的文化根脉与精神火种。

残酷的战争没有击毁中国的教育事业,更没有令中华民族消亡。历经战火洗礼的师生们,在危难中奋进,重塑民族精神。记者|王仲昀

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。