调色盘开,你会发现故宫流淌百年的华彩史诗

黄栌、酡颜、鸦青、黛蓝、紫檀……这些婉转旖旎的词汇,是中国独有的色彩密码,藏着山川风物,也藏着诗意年华。

百年故宫是什么颜色的?

它是红墙黄瓦的威仪,是朱门金钉的肃穆,是白石拱桥的开阔,亦是碧水流年的清寂。故宫是一个调色盘,流动其上的,并非只是色块,而是一套严谨的礼制,一幅浸润了风霜雨雪的丹青长卷,一部流淌了百年的色彩史诗……

有一种红,叫故宫红

红墙黄瓦,是紫禁城写给天空的第一行诗,也是历代帝王刻在大地上的权力宣言。

故宫的色彩,首先是一种秩序,一种由天地、阴阳、五行观念构筑起来的宇宙观。它以最直白也最雄辩的方式,宣告着皇权至高无上,江山社稷永固。这个色彩体系的基石,便是那无处不在的红与黄。

红是朱红,亦称“真朱”,取自天然朱砂。在古代色谱中,朱红与青、黄、白、黑并列,是为“五正色”,象征着光明、喜庆与庄重。

当这种尊贵的色彩以排山倒海之势,绵延于三米多高的宫墙之上,便形成了一种强大的视觉引力——是一种沉淀了岁月重量的红。晴日里,阳光为它描上金边,温暖而热烈;阴雨时,它在氤氲的水汽中,又透出一股不容侵犯的威严。这朱红宫墙,围合的不仅是帝王的家苑,更是几个王朝的心脏。它像一道巨大的血脉,将权力的血液输送到紫禁城的每一个角落,界定了内与外,明确了尊与卑。

屋顶,又是另一种专属于帝王的颜色——琉璃黄。黄,五行属土,位居中央,自古便是中原大地的象征色。自唐代起,黄色便被帝王垄断,成为皇室的专属御用色。到了明清两代,这种规制被推向极致。

紫禁城的屋顶,铺满了用“琉璃黄”烧制的瓦片,远远望去,如一片凝固的金色海洋,与湛蓝的天空形成辉煌的对仗。这种黄,不是柔弱的鹅黄,也不是娇嫩的杏黄,而是一种掺杂了厚重泥土与太阳金辉的黄。在阳光下,流光溢彩,熠熠生辉,既象征着“普天之下,莫非王土”的至尊皇权,也饱含着社稷稳固、五谷丰登的美好祈愿。

帝王自身的色彩,与这建筑实现了完美的呼应——那身被百姓无数次想象与描摹的龙袍,便是黄色的集大成者。清代皇帝御用的明黄,是一种高饱和度的冷调亮黄,清澈而威严,臣民不得僭越。看看乾隆皇帝那件“彩云蝠八宝金龙纹男夹龙袍”,明黄为底,其上用金线盘绣出张扬的龙纹,间饰五色祥云、蝙蝠、八宝、花卉等纹样,袍裾则以奔腾浪花构成“江崖海水”纹,一件龙袍,便是一个浓缩的宇宙——天有祥云,地有山海,中有真龙天子,寓意天下太平,江山永固。

而蓝色,又是这片红黄海洋中的一抹澄澈——那便是琉璃蓝。

在中国传统色彩观中,蓝色象征天空,代表着上苍与神明。最壮观的是天坛祈年殿,屋顶用了三层琉璃蓝瓦,以示对上天的敬畏。而在故宫中,琉璃蓝被用于文渊阁的屋顶,象征着天空的澄澈、智慧与冷静,也寄托了对皇子皇孙们“青出于蓝”的美好期盼。

当我们把视线从屋顶移向地面,色彩的基调又骤然一变。太和殿、中和殿、保和殿三大殿的地面,铺设的是来自苏州的“御窑金砖”。此“金砖”并非金色,却是一种极为细腻的青灰色,质地坚硬,敲之有金石之声。它们沉稳、内敛,不事张扬,像一方又一方巨大的砚台,承托起殿内所有的金碧辉煌,成为宫殿内一切繁复与炫目的基石。

苏州的能工巧匠们经过取土、制坯、烧制、浸油等数十道繁复工序,历时近两年,方得金砖一块。行走其上,步履无声,只觉一股清凉沉静之气,从脚底升起。

皇权殿堂的根基,还有那汉白玉台基。它的颜色并非纯白,而是一种温润的蜜合色,在阳光下呈现出一种近乎象牙般的暖白色调,细腻温润,如脂如玉。每当雨后,雨水浸润过的石阶会显出更深的色泽,雕刻其上的龙纹愈发清晰。

白石的素净,与朱墙黄瓦形成了“素”与“彩”的对比,如同中国水墨画中的“留白”,共同谱写出紫禁城建筑的皇权秩序。

文物珍宝,溢彩缤纷

如果说故宫的建筑色彩是宏大的交响,那么其中浩如烟海的文物珍宝,便是精妙的室内乐。每一件器物,每一个装饰,都凝聚着一个时代的审美与匠心,它们以更加细腻多元的色彩,讲述着宫廷生活的风雅与奢华。

走进宫殿,抬头仰望,常常会被华丽的藻井所震撼。藻井是中国古代建筑中一种独特的室内天花装饰。故宫中的藻井,色彩之绚烂,工艺之精湛,令人叹服。

一种最为尊贵的颜色,群青,便时常出现于藻井——这是一种由青金石矿物研磨而成的颜料,色泽沉静高贵,千年不褪。在古代,青金石需从阿富汗等地长途贩运而来,价值堪比黄金,故有“色相如天,或复金屑散乱,光辉灿烂”之说。在藻井上,匠人们用群青打底,再以沥粉贴金勾勒出旋子彩画图案,间或点缀石绿朱红,一派瑰丽炫目。

故宫博物院御花园中的千秋亭藻井

与群青同样来自矿物的,还有一种迷人的绿,孔雀绿。它并非直接取自宫廷中豢养的祥瑞动物孔雀的羽毛,而是因其色泽翠亮如孔雀羽而得名。这种以铜为着色剂的低温蓝绿色釉,最早见于宋代磁州窑。到了明清,孔雀绿釉的烧制技术更为成熟,常被用于祭器和陈设瓷。故宫博物院藏的“孔雀绿釉花觚”,通体施釉,色泽青翠欲滴,光润明亮,宛如一汪凝固的碧潭。既有宝石的华贵,又有自然的生机,孔雀绿无疑为肃穆的宫廷生活平添了一抹灵动与雅致。

当然,提到故宫的色彩,绕不开那抹风靡世界的“中国蓝”——青花。青花瓷,以钴料在瓷胎上作画,再罩以透明釉,经高温烧制而成。那抹青花色时而浓艳,如夏日雨后的天空;时而淡雅,如江南水乡的薄雾。故宫博物院珍藏的“青花缠枝莲蕉叶天球瓶”,瓶身硕大,色泽深沉浓艳,绘有缠枝莲与芭蕉叶纹样,线条流畅,繁而不乱。莲象征清净高洁,蕉叶有招祥纳福之意。只用这一色,便描绘出了一个繁盛而雅洁的艺术世界。

除了这些器物的主色调,装饰其上的纹样,也蕴含着丰富的色彩文化。比如云纹,在数千年的流转中,衍生出勾云纹、卷云纹、如意云纹等万千姿态。它们或以金色出现在龙袍之上,或以五彩绣于屏风画卷,云卷云舒,姿态自如,是皇权显贵的身份标志。另一种常见的鳞纹,以层叠的鳞片状构成图案,常见于服装衣饰之上,用金银黑红,给人以安国定邦之感。

青花缠枝莲蕉叶天球瓶。

故宫的文物珍宝,如同一座色彩博物馆。当色彩与材质、工艺、纹样、寓意紧密结合,便共同构成了一个物华天宝、匠心独运的美学世界。这些流传百年的色彩,至今依然在博物院中光华流转,诉说着几个王朝的审美风华与精致生活。

草木鸟兽,四时流转

当然,故宫的色彩并非总是庄重肃穆。在亭台楼阁、雕梁画栋之间,还有一个充满生机与活力的自然色彩世界。它随着四季流转,吟唱着生命的诗篇,为这座威严的宫城注入了温柔的底色。

春日,是故宫色彩最烂漫的季节,一场盛大的“花事”次第上演。御花园里满树繁花,让深宫的庭院也变得轻盈起来。

而武英殿前的海棠,又是另一番景致,花色是娇艳的胭脂色,如少女脸颊上的一抹红晕,所谓“偷来梨蕊三分白,借得梅花一缕魂”,美得动人心魄。还有漱芳斋的丁香,是淡雅的藕荷色;慈宁宫花园里的牡丹,雍容华贵,色彩更是从银红到姚黄,不一而足。春天的故宫,是一幅用花卉的色彩绘制的工笔画,精致、明媚,充满了勃勃生机。

夏日,故宫的色彩变得浓郁而沉静。天空的蓝似乎也更深了一些,是透亮的天青色。此时,绿色成为了主角。御花园里,龙爪槐的枝干虬曲盘旋,叶色却是最纯粹的油绿,在阳光下泛着光泽。延禧宫前的椴树,叶片肥厚,绿得深沉。护城河边的垂柳,则是一抹明快的柳色,“一树春风千万枝,嫩于金色软于丝”,为厚重的城墙增添了几分江南的婉约。夏雨过后,空气中弥漫着泥土和草木的清香,整个故宫仿佛都被这浓得化不开的绿意浸润了。

秋天,是故宫最具诗意的季节,一阵秋风拂过,宫中的银杏树便开始了一年中最华美的演出——扇形的叶片从绿色渐渐变为明亮的金黄色,最后是灿烂的赤金色。当阳光穿过叶隙,洒在红墙之上,光影斑驳,金光璀璨。寿康门前和延禧宫内的柿子树,挂满了一树红彤彤的果子,那种饱满而喜庆的柿红色,像一盏盏小灯笼,为萧瑟的秋日增添几分暖意。

到了冬日,故宫更是一票难求——实在太“出片”了。当霜白的大雪纷纷飘落,天地间只剩下黑、白、红、黄四色。朱红的宫墙在霜雪白的映衬下,愈发显得鲜艳夺目,如丹砂深深地烙印在白茫茫的大地上,像一个上品的落款。无数摄影爱好者赶来,只为一睹“白雪镶红墙,碎碎坠琼芳”的绝美景致。这时的故宫,美得令人心折。

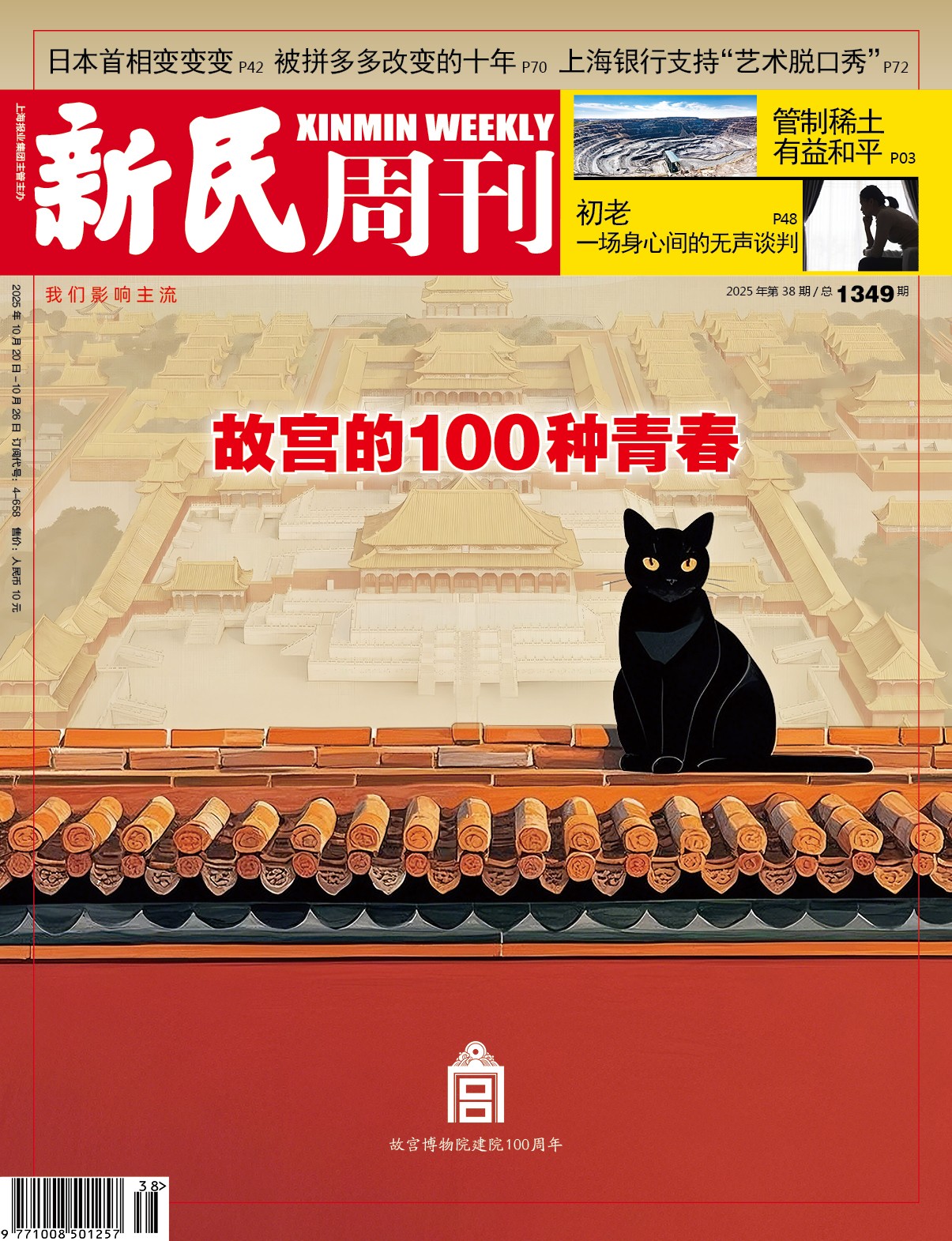

四时流转间,故宫无处不在的小动物们,也来增添独特的色彩——盘旋在宫殿上空的乌鸦,在清代被视为“神鸦”,是吉祥的象征,它们羽毛呈现出一种独特的鸦青色——黑中泛着幽微的青紫光泽,正如黄庭坚诗中所言:“谩染鸦青袭旧书”;还有那结伴游弋于护城河中的五彩鸳鸯,更为这座庄严的宫城,点缀了一抹灵动的生趣;至于宫廷“御猫”,三花也好,大橘也罢,上登文创殿堂,下入百姓之镜,个个都是故宫“顶流”。

从春花到冬雪,从草木到鸟兽,故宫的自然之色,与建筑的人工之色,形成了一种和谐的应和。在这里,皇权的威严与生命的温柔相互交织;历史的厚重也与四时的流转彼此唱和。这才是故宫调色盘的全部——它既是帝国秩序,也是匠人巧思,更是宇宙间生生不息的生命留痕——它用最中国的色彩,讲述了最中国的故事,也定义了最中国的美。记者|阙 政

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。