文物风华,还原属于故宫的文明行旅

1925年10月10日,故宫博物院成立。历经明清两代王朝的皇家禁苑紫禁城,自此变为向全民开放的文化殿堂。

龙楼凤阁,什袭珍藏,历朝历代的兴衰更替,留下浩如烟海的珍贵文物,不少都入藏于故宫博物院之中。其中,涉及宫廷典章礼制、宗教祭祀、生活日用及休闲玩赏各个方面。这些珍宝处处显示出皇家的雍容与典雅。小小的器物,其背后却往往是沧桑的历史。

从战火纷飞中万里南迁、守护珍宝的求索奔走,到百废待兴时重整旧物、重建制度的奋发图强,从学术之光映照宫殿庭院,到数字文明拓界古老宫城,一代代故宫人以诚敬典守、匠心传承之精神,赓续中华文脉。如今,故宫博物院不仅是世界上规模最大、保存最完整的木结构宫殿建筑群;而且拥有数量庞大的独特藏品,正如故宫博物院原院长郑欣淼所说的那样:“宫”与“院”的合一,是故宫博物院与生俱来的身份,故宫博物院因此成为一座同时兼具宫廷史迹、古代建筑、古代艺术和清宫藏书档案几大特性的博物馆,是世界上极少数同时具备艺术博物馆、建筑博物馆、历史博物馆、宫廷文化博物馆等特色,且符合国际公认的“原址保护”“原状陈列”基本原则的博物院和文化遗产。

这是中华民族的骄傲所在,也是全人类的珍贵文化遗产,无怪乎有人感叹,在故宫,可以看到整部中国史。如今,故宫博物院建院100周年之际,“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”特展正通过三大篇章,还原属于故宫的百年行旅,展现中华文明一脉相承、守望相传的百年答卷。

据策展人徐婉玲介绍,在故宫博物院建院百年这个时间节点,这二百件文物被遴选,首先因为它们是如此技艺精湛、莹润灿烂的个体,其自身的故事是如此动人;而它们汇集展陈于此,更因为在过去百年中,它们中的许多从清宫旧藏到呈现人间,也曾经历文物南迁,身涉万险,这些文物本身,就是历史。

百年匠意,共护遗芳,重焕国宝,寰宇同彰。文物亘古,韵传千年,今人观展,犹可与往圣对话,同天地共鸣。

一脉文渊

1925年10月10日,故宫博物院应运而生。从古物陈列所开办,到故宫博物院成立,紫禁城焕发新颜。抗战烽火中文物南迁,身涉万险、魂系一线,“文物归国有、故宫为全民”的理念,于风云变幻中愈发坚定。新中国成立后,人民政府管理下的故宫博物院,于百废待兴时再出发。文物北返、古建修缮、开放展览,步步维艰而步步铿锵。一座崭新博物院,阔步走入人民的时代。

在这一部分展览中,通过大量文物,着重为观者详实地展现了故宫博物院从明清宫廷到收藏、展览历代文物的博物院转换的过程。如展览中的一组“二十五宝玺”,这是清代乾隆皇帝厘定的行使国家最高权力的二十五方御用国宝的总称。它们密藏于紫禁城交泰殿的宝盘中,一宝一盏,宝玺上神兽姿态各异,这二十五宝玺传至宣统末年,其数量和功用未曾变更。1925年1月,清室善后委员会对交泰殿进行点查,共计登记宝座、宝玺、宝谱等文物58件(套)。

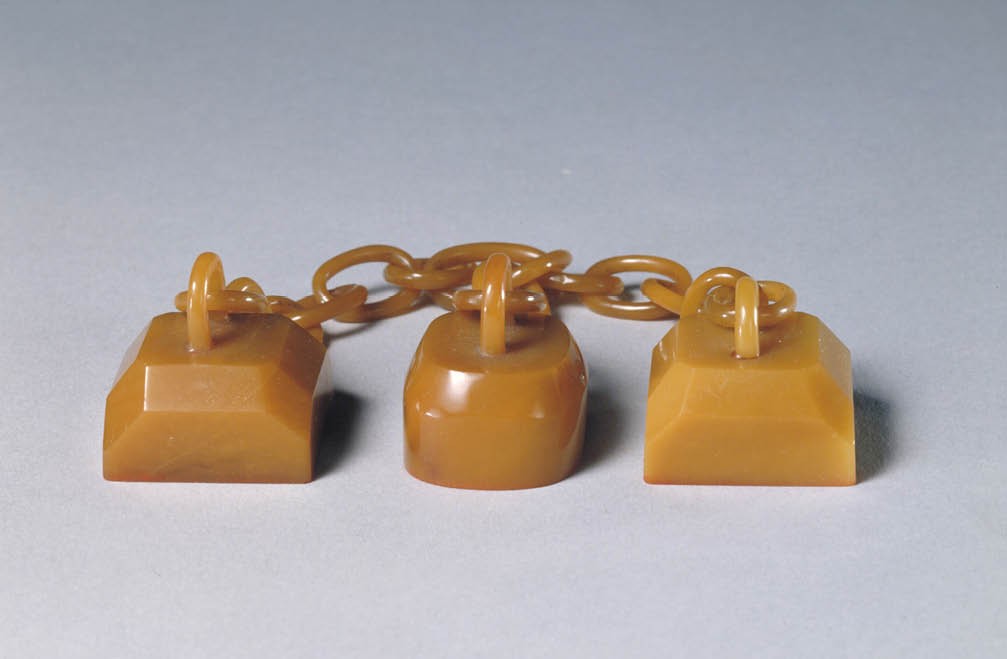

田黄三联玺。

再如著名的乾隆帝御宝田黄三联玺,这三枚印章由一条完整的田黄石链连接成一个整体,链条环环相扣、灵活自如。1924年,溥仪被冯玉祥驱逐出宫时,在仓皇和混乱中,他舍弃了大量珍宝,却偷偷地将这组小巧而珍贵的田黄三联玺缝在棉衣里,带出了紫禁城,这组印章一直陪伴着溥仪,成为他浮沉一生中少数始终在身边的旧物。1950年,溥仪被引渡回国,在抚顺战犯管理所改造。他经过思想斗争,最终将这组代表着他过去身份的田黄三联玺主动上交给了国家。

如果说皇室的印玺体现了紫禁城曾经的身份,那么展品中的亚醜方樽,则展示了中华民族商周时期的远古记忆,弥足珍贵。

这是一件清宫旧藏,原藏颐和园。樽是盛酒器,流行于商早期至春秋战国时期。方形尊的规格很高,作为考古发掘品主要见于商代中期至西周早期的大墓和窖藏中。传世的“亚醜”铭器物主要出土于清代,多见于清宫的收藏,器型包括鼎、簋、尊、卣、彝、罍等。此件高45.5cm,宽38cm,口径33.6×33.4cm,重21.5kg。方形,侈口,鼓腹带扉棱,方足。肩四角饰四圆雕象首,象间为兽头。颈饰夔纹,腹、足饰夔纹和兽面纹,皆以云雷纹填地。器内壁近口处有铭文2行9字:“亚醜/者㚸(姒)以大子尊彝”,铭文大意:“亚醜”中一位嫁自“诸”族的年长女性铸作此器,以祭祀去世的太子(本族首领的长子)。1965—1966年,苏埠屯发现了带有四条墓道及亚字形椁室的商王级别大墓,出土了带有“亚醜”铭的大铜钺。可知亚醜族势力强大,主要活动于今青州一带,并与商王室保持着密切的联系。根据铭文字数由少到多以及河南安阳出土的同时代器物为参考,可判断此器物出现于商晚期。

亚醜方樽。

百年传承

故宫博物院肇建百载春秋,其所以不废、不散、不熄者,既有一代代故宫人以身许国、以志护文,更赖政府人民携手呵护、共同成全。数代旧藏辗转重归,廿万珍藏陆续入库,文物体系日臻丰满;更有一件件瑰宝、一座座殿宇,凭匠人妙手重焕生机。今日的紫禁城,是一座永恒的文化殿堂。守之者,传之者,皆寓山河万年。

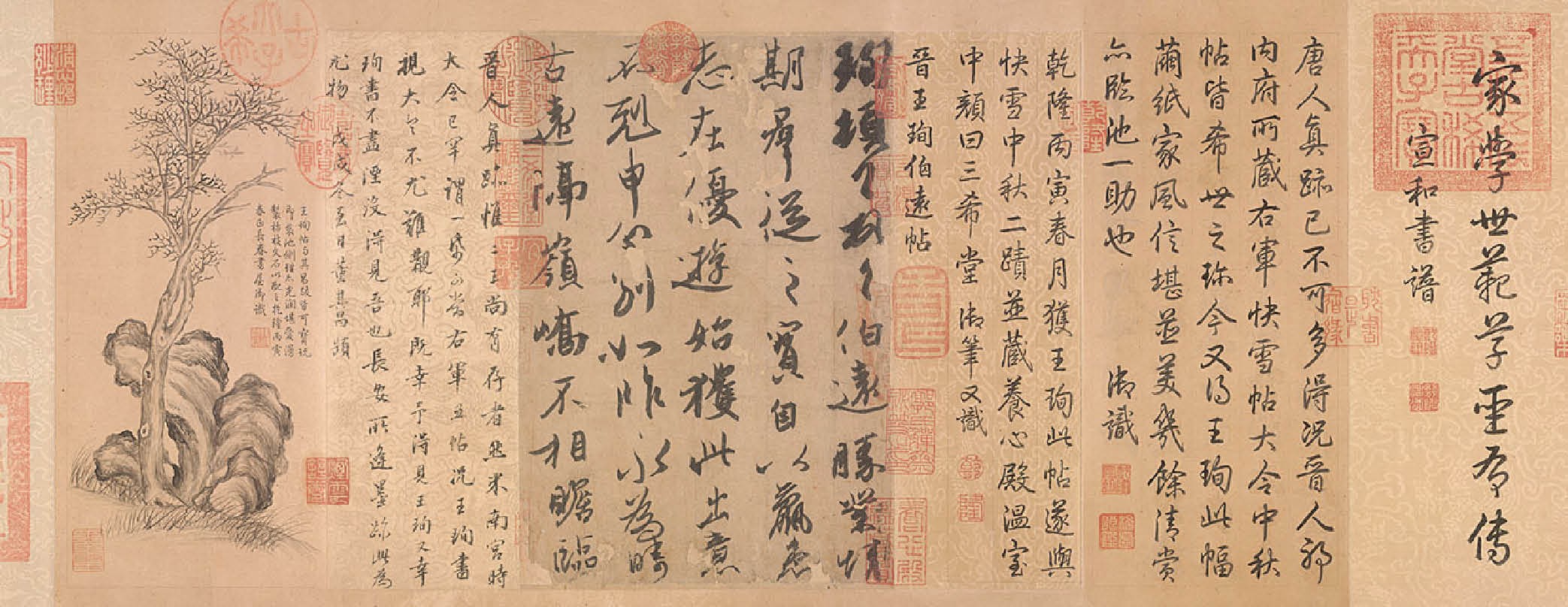

书法艺术发展到东晋时代,书体流变已完全成熟,进入自觉阶段,书法创作和理论研究成果丰硕,时代书风、书家群体各呈风采,这是书法史的第一个辉煌期。在此百花争妍、五彩斑斓的书法盛世,以琅琊王氏家族为首的书法成就又可谓其顶峰的代表。然而因种种原因,王氏真迹未能流传下来,最为可信的只有王珣的《伯远帖》了。

《伯远帖》。

王珣作为东晋书法家王导之孙,“书圣”王羲之的远房侄子,从小耳濡目染练习书法,并深受王氏众人书法风格的影响。《伯远帖》是王珣给亲友伯远书写的一通信札,其行笔自然流畅,俊丽秀雅,为行书早期的典范之作。起笔多顺锋直入,线条中间多按笔,收笔则提按结合。笔画转折处大多方正刚劲,行笔遒劲,停顿自然,较多地保存了楷书用笔的严谨性,笔画还略微带有隶书的韵味,显得潇洒古淡,体现了东晋时代行书艺术走向成熟形态的丰富面貌。通篇看来,此帖书写气势连贯,可以清楚地看出王珣书写时运笔的先后顺序,笔画间的牵丝映带交代清晰,特别是露锋起笔、棱角分明,更显得真切而率真,这是从摹本和刻帖里无法得到的。正如朱家溍先生所指出的那样,此帖的字形与王羲之的行书“和而不同”,更注重结体的变化和疏密的对比,在独体字与上下结体中体态修长,结密无间,有清瘦之感,这种处理效果既与王羲之行书相似,又有鲜明的个人特色——一面是章法平和,一面是潇洒流宕,晋人书法的风流一览无余。

全篇随其本字之形,顺其自然之态,而又通篇和悦,自然一体,有如天成。是现今学术界公认唯一传世的东晋名家法书真迹,与《快雪时晴帖》《中秋帖》并称为“三希帖”,素来为乾隆皇帝所欣赏宝藏。清朝覆灭后,末代皇帝溥仪以“赏赐”其弟溥杰为名,将大量书画珍品盗运出宫,《伯远帖》和《中秋帖》就在其中。这批文物后被带至长春的伪满皇宫,后流散。直至1951年,时任新中国文物局局长的郑振铎在出访途中,得知一个惊人消息:“二希”帖出现在香港,一位抵押人因经济困难,准备将它们卖给一家英国银行,交易在即。在国家财政极其困难的情况下,中央财政拨出专款,经过一系列紧张而秘密的谈判,最终以当时堪称巨款的数十万港币,将《伯远帖》和《中秋帖》购回。

同样斥巨资从香港购回的还有唐代韩滉的《五牛图》,这也是目前存世最早的纸本绘画作品,是中国十大传世名画之一。牛是中国画家十分热衷表达的一个绘画题材,这实际上与中国的农耕文明有关,牛是人类在土地上劳作最好的朋友,它勤劳、憨厚、朴实的品质,一直得到艺术家不断的描绘和赞扬。韩滉作为一个宰相画家,《五牛图》不仅表现了牛的品质,而且此图可能有鼓励农耕,重视农业发展的社会意义。

上海师范大学教授、著名画家邵仄炯对《五牛图》曾有过详细解读:全卷自右向左画了五头姿态各异的黄牛,第一头黄牛低着头伸着脖子,正用身体在蹭一丛荆棘,好像在挠痒;第二头花白斑纹的牛昂着头缓步向前;第三头褐色的牛正面对着观者,张大了嘴,仿佛在哞哞地吼叫;第四头浅黄色的牛停下脚步,回头探望,还吐出了舌头,用调皮的眼神望着观众;第五头是黄色的牛,站立不动,神情凝重,有点不高兴的样子。原来在它头上套了一副络头,络头就是古代把牛作为坐骑时的绳索装备,难怪它一副生气的表情。

正如故宫书画研究专家聂卉所评价的那样,《五牛图》无背景衬托,造型准确生动,设色清淡古朴,浓淡渲染有别,画面层次丰富,达到了形神兼备之境界。然而,这件国宝历经沧桑回到故宫怀抱之时,早已是遍体鳞伤:画面布满污垢,有数百个蛀洞,纸纤维老化断裂,命悬一线。故宫博物院将修复任务交给了装裱大师孙承枝先生。他用了长达数年的时间,以超凡的技艺和耐心,对《五牛图》进行了“起死回生”的修复,得益于老师傅们的妙手,今天在展厅中的《五牛图》才如此神采奕奕。

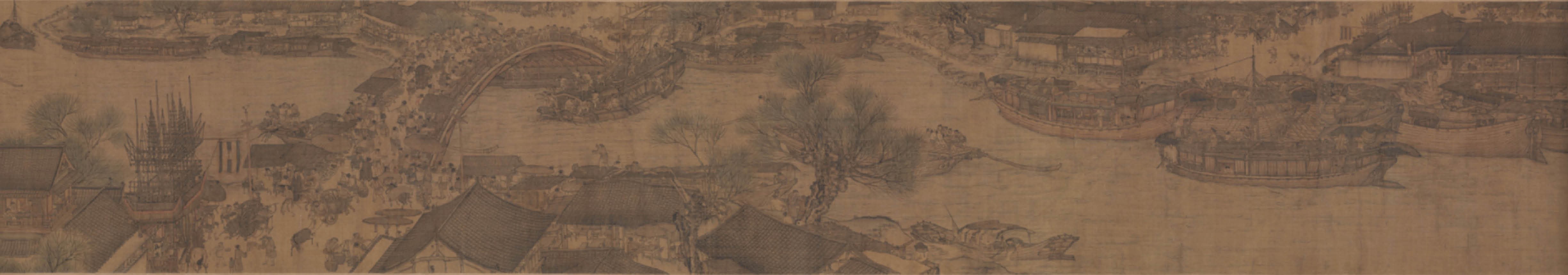

在此次大展中,最引人瞩目的“明星”国宝,无疑就是宋代张择端绘制的《清明上河图》了。这或许是中国历史上最为人所熟知的名画了。作者张择端以精致的工笔记录了北宋末叶、徽宗时代首都汴京(今开封)郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。描绘了清明时节,北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光,生动记录了中国12世纪的城市面貌和当时社会各阶层人民的生活状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《清明上河图》

画卷首段写市郊景色,茅檐低伏,阡陌纵横,其间人物往来。中段以“上土桥”为中心,另画汴河及两岸风光。中间那座规模宏敞、状如飞虹的木结构桥梁,概称“虹桥”,正名“上土桥”,为水陆交通的汇合点。桥上车马来往如梭,商贩密集,行人熙攘。桥下一艘漕船正放倒桅杆欲穿过桥孔,艄工们的紧张工作吸引了许多群众围观。后段描写的是市区街道,城内商店鳞次栉比,大店门首还扎结着彩楼欢门,小店铺只是一个敞棚。此外还有公廨寺观等。街上行人摩肩接踵,车马轿驼络绎不绝。

正如故宫博物院书画研究专家杨新所说的那样,全卷画面内容丰富生动,集中概括地再现了12世纪北宋全盛时期都城汴京的生活面貌,用笔兼工带写,设色淡雅,不同一般的界画,即所谓“别成家数”。构图采用鸟瞰式全景法,真实而又集中概括地描绘了当时汴京东南城角这一典型的区域。画家所摄取的景物,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙,具有很高的历史价值和艺术价值,无怪乎成为中国绘画史上人气最高、知名度最大、影响最广的一幅名作。

据介绍,《清明上河图》最初收藏于宋徽宗内府,北宋灭亡后,流落至金国。元朝初年,被统治者纳入内廷,明代由宫廷又转入民间,后被严嵩、严世蕃父子所藏。明隆庆年间,它重新被官府收没,第三次归入宫廷,万历六年被大太监冯保获得,带出宫外。清乾隆年间,它被湖广总督毕沅收藏,嘉庆时收入清内府,著录于《石渠宝笈三编》。末代皇帝溥仪将此图卷作为赏品,交由其弟溥杰携出宫外,此后曾存放在吉林长春伪皇宫东院图书楼中。1958年,由文化部文物管理局拨交给故宫博物院至今。

万千气象

虽为故宫,非止旧章。不独承古,更需图强。“平安故宫、学术故宫、数字故宫、活力故宫”的体系建设下,故宫博物院各项事业蒸蒸日上,华章再赋,气象万千。新时代的博物馆,既是储宝之所,更为育人之堂。以物正史,以文启智,故宫乃学府,展览即文章。

在故宫博物院中,皇家的尊贵与奢华渗透在宫廷生活的随时随处,无论是日用的器具,饮撰用具,还是陈设器物,无一不是造型复杂,用料贵重,制作考究。金瓯永固杯是清宫礼制用器,黄金质地,极为珍贵。此杯金质,鼎式,圆形,直口。口沿錾回纹一周,一面中部錾篆书“金瓯永固”,一面錾“乾隆年制”四字款。外壁满錾宝相花,花蕊以珍珠及红、蓝宝石为主。两侧各有一变形龙耳,龙头上有珠。三足皆为象首式,象耳略小,长牙卷鼻,额顶及双目间亦嵌珠宝。

金瓯永固杯。

乾隆年间,清宫造办处制造了各式酒杯,其中不乏龙耳作品,且式样颇多,但这种以象鼻为足的作品却很少。这件金杯的设计及加工皆属上乘,是皇帝专用的酒杯。据故宫博物院专家张广文介绍,“金瓯”初为盛酒器皿,后比喻疆土、政权。此杯周身嵌满珍珠、宝石,是清代皇帝每年元旦举行开笔仪式时专用的酒杯。据考证,清代元旦开笔仪式始于雍正,定制于乾隆,仪式中有三件必用之器物。一是“玉烛长调”;二是笔管端刻有“万年青”,笔身刻有“万年枝”的毛笔;三就是“金瓯永固杯”。每当元旦子时,皇帝在养心殿,把“金瓯永固杯”放在紫檀长案上,倒入屠苏酒,亲燃蜡烛,提起毛笔写下诸如“天下太平”等祈求江山社稷平安永固的吉语,因此,此杯在清代被视为镇国之宝,世代相传。根据清“内务府活计档”记载,乾隆皇帝对此杯的制作十分重视,不仅调用内库黄金、珍珠、宝石等珍贵材料,而且精工细作,多次修改,直至皇帝满意为止。因此,该杯一直被清代皇帝视为珍贵的祖传珍宝,为故宫宫廷文物的代表作。

1923年,一对莲鹤方壶在河南被一位乡绅打井时发现,出土后,它们被保存在河南新郑的保管所,1937年抗日战争全面爆发,为避免国宝落入敌手,包括故宫博物院、古物陈列所在内的众多顶级文物开始了著名的“文物南迁”。这批新郑出土的珍宝,也包括那对莲鹤方壶,也被选中,先后辗转于南京、上海、重庆、武汉等地,历尽艰辛,最终被运抵重庆保存,幸免于战火。

抗战胜利后,文物回迁。关于这批珍宝的归属问题被提上日程。考虑到它们出土于河南,是河南最重要的考古发现之一,全部留在故宫(当时的古物陈列所)并不完全合理。最终,在新中国成立后,经过统筹安排,形成了一个“南北分藏,永为纪念”的折中方案,一件调拨给故宫博物院,一件归还给出土地河南。此次展出的青铜莲鹤方壶为故宫收藏的“南迁文物”。

壶,是商周时代酒具的一种。在很多人看来,这对方壶最出彩的部分无疑是盖顶仰起的十组双层莲瓣和伫立中央的仙鹤,每个莲瓣均由龙凤合体的纹饰组成,仙鹤昂首而立,引颈欲鸣,双翼舒展。镂空的双龙耳较大,上出器口,下及器腹。壶体四面以蟠龙纹为主体纹饰,呈向上攀援姿势,并在腹部四角各铸一飞龙,龙角竖立,极为生动形象,圈足底下则有两条卷尾兽,其头转向外侧,与蟠龙、神兽遥相呼应。也正因此,郭沫若先生最终将其定名为莲鹤方壶。

莲鹤方壶。

据故宫博物院专家李米佳介绍,春秋时期,青铜器的铸造工艺有了飞速发展,如“失蜡法”的发明等。但这一阶段青铜器的铸造工艺的成就并不仅仅体现在创新上,对于一些优秀的传统工艺,也予以继承并发扬光大,如“分铸法”。本器的仙鹤、双龙耳与器身主体即采用分铸法,既显示了高超的铸造技术,也反映了当时青铜器上动物造型肖像化的潮流。这是青铜时代承上启下的绝代珍品,既有中原青铜器的肃穆威严,又有楚地的流动飞扬,反映春秋战国时期百家争鸣、思想迸发的时代背景和时代风貌,也展现当时中国工业科技水平特别是青铜铸造水平的独领风骚。

并蒂莲花,双鹤绝美,莲鹤方壶被誉为中国“青铜时代的绝唱”,也是春秋“时代精神之象征”,踌躇满志,俯瞰一切。记者|王悦阳

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。