故宫博物院100年:

紫禁城与人民的世纪之约

引子:百年之约,

从皇家禁苑到人民殿堂

2025年10月10日,紫禁城迎来了它作为故宫博物院的百年华诞。一百年,在紫禁城六百载的历史长河中,或许只是弹指一挥间;然而,对中华民族而言,这却是从王朝末路走向民族复兴的激荡百年,是从至高皇权象征蜕变为全民文化殿堂的伟大百年。故宫的百年,是一部浓缩了国家命运与文化自觉的史诗。

此刻,故宫以一系列重磅活动,标记着这一里程碑:“百年守护:从紫禁城到故宫博物院”特展国庆前夕在午门庄严开启,以200件(套)文物勾勒出这座博物馆筚路蓝缕的百年画卷。

乾隆皇帝“倦勤养老”之所——宁寿宫花园也面向公众正式开放。花园内,“天工匠心——宁寿宫花园的历史与守护”展览以精湛的修复成果,将18世纪中国建筑、园林与工艺的极致成就,以一种重生的姿态呈现在世人面前。

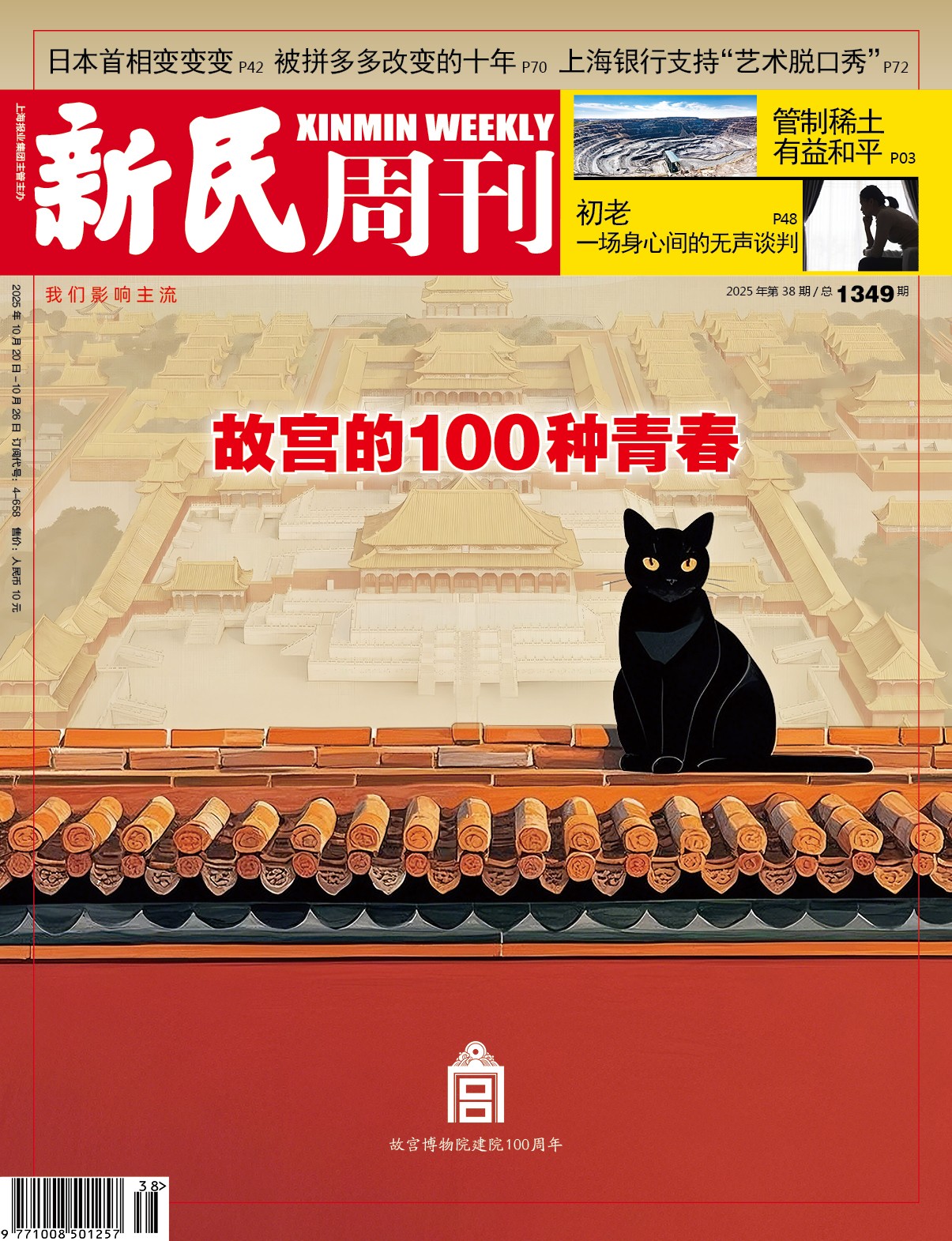

故宫博物院建院100周年之际,游客参观打卡故宫神武门。

“故宫文物南迁纪念展”也于10月1日起在神武门展厅向观众开放。展览通过100余件(套)档案文献及珍贵文物,立体再现了这场人类历史上规模最大、历时最长、影响最深的文化遗产保护奇迹。这场跨越二十余载、行程数万里的“文化长征”,在民族危亡的艰苦岁月中,凝聚了社会各界仁人志士的家国情怀与文化担当,为守护中华文明的根脉留下了不朽的历史记忆。

故宫的百年,是一场关于家国情怀的宏大叙事,是守护者们薪火相传的无言誓约,更是在数字时代背景下,古老文明实现故苑新生的当代传奇。故宫博物院这座“活着的历史”,正不断提升其活力与影响力,成为中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的杰出代表。

“故宫文物南迁纪念展”在故宫博物院神武门展厅举办。

血脉的延续:

家国情怀下的文化长征

故宫博物院的百年历程,其最深刻的底色是家国情怀,其最光辉的篇章,莫过于那场惊心动魄的“故宫文物南迁”。它不仅是一次物理上的搬运,更是一次中华民族精神血脉的集体守护。

“百年守护”特展中,两幅黑白影像将观众带回近百年前。一张摄于宝蕴楼内,文物正被悉心装箱;一张拍于太和门广场,无数箱件静默集结,等待一场未知的远行。它们如同历史的幕布,无声地上演着那段波澜壮阔的守护往事。

从1933年初开始,数万件文物被装入近两万只箱子,一路南下,历经二十余载,穿越了半个中国。这绝非简单的搬家,而是一场跨越万里的文化长征。工作人员以自己的血肉之躯,在轰炸声中掩护着那些脆弱的珍宝。他们心中只有一个坚定的信念:文化不亡,文明不灭。

这场奇迹,让世界看到了一个民族在生死存亡之际,对自身文化的庄严承诺。这份跨越政权更迭和战争硝烟的家国情怀,是故宫百年历史中最厚重、最感人的精神奠基。

在“故宫文物南迁纪念展”的现场,这份精神更是以血肉丰满的细节震撼着每一位参观者。台北故宫博物院原院长冯明珠在参观后表示,展览“最后的结尾强而有力,把这些劳苦功高的故宫人以雕塑形式呈现,非常感动”。这是一组名为“功侔鲁壁”的雕塑群像,择选马衡、庄严、那志良等11位代表人物,以此致敬这群以“文物比命重”信念创造护宝奇迹的故宫人。摄影家庄灵站在父亲庄严的雕塑旁感言:“父亲生前常说,文物有灵,保护好它们,就是保护我们文化的根脉。”

展览还展出了最后一位赴台押运人索予明先生的蓝背心。当年,他身上仅带着这件母亲缝制的背心和两枚钱币告别故土。如今,这件背心在南迁出发地亮相,无疑是对他“回来再接你回南京”的承诺最好的告慰。

19492箱文物、十余载光阴,数万里跋涉,在广大军民的支持下,一众故宫人创造了近乎“零损”的护宝奇迹,成就了世界文化保护史上的壮举。

《清明上河图》展示现场

故宫的百年,本质上是其身份的百年蜕变。1925年故宫博物院的成立,打破了延续数百年的等级壁垒,紫禁城从帝王宫殿转变为人民的博物院。从初创时期的文物清点与南迁,到新中国成立后的完整保护和研究,再到新世纪“平安故宫”工程的全面推进,故宫始终在践行同一使命:将王朝的遗产,转化为全民的财富,将历史的重负,转化为文化自信的滋养。

《五牛图》展示现场

这种家国情怀不仅体现在战火中守护,更体现在新中国成立初期对流失文物的抢救与回归。 在“百年守护”特展中,王珣《伯远帖》和韩滉《五牛图》的亮相,就书写了一段“凡是国宝,都要争取”的传奇。这两件国宝,均由“香港秘密收购文物小组”从香港抢救购回。民国战乱导致大量珍贵文物流失海外,在周恩来总理的关心下,文化部成立专案小组,秘密在香港从事抢救工作。

其中,王献之《中秋帖》、王珣《伯远帖》(合称“二希”)流落香港,面临询价出售。1951年,文化部迅速启动抢救,最终成功购回,拨交故宫博物院收藏。时任文化部文物局局长郑振铎在给负责具体工作的徐伯郊的信中写道:“你在香港的工作,是肯定的有很大的成绩的,我们都很感激你!为国家、人民争取到已流出国外的‘重宝’,这是一件大工作。”而徐伯郊也斩钉截铁地回复:“我这一次与国家做事,完全抱了必胜的决心,多争取一件东西,觉得多与国家做了一件事。”

正是老一辈文物工作者这种“书生报国、迎难而上”的情怀,使得《伯远帖》《五牛图》等一系列国宝顺利回归,成为新中国追回流失文物的起点,也让公众清晰感受到国家在守护中华民族文化根脉上的文化担当。

诚敬典守、匠心传承,这是故宫博物院院长王旭东提炼的故宫人的八字精神。“大家期待用一场大展回望100年。但围绕什么展开?最终提炼的主题是‘守护’。”故宫博物院副院长朱鸿文说。故宫的百年,是一部在危机中求生存、在挑战中求发展的“守正创新”实践史,它推动着紫禁城这座“活着的历史”不断向更广阔、更深远的未来延伸。

细节的史诗:

“百年守护”的文化自觉与创新

如果说故宫的百年历程是一部宏大史诗,那么此刻正在午门展厅开启的“百年守护——从紫禁城到故宫博物院”特展,则是用200件(套)文物,浓缩了这场史诗的精微细节,彰显着故宫的文化自觉与创新实践。

展览的起始,是一对掐丝珐琅太平有象,它们并非最夺目的珍宝,却因拥有“天”字编号而意义非凡。在故宫博物院成立之初,清室善后委员会以“千字文”为序清点文物,“天”字号编号始于乾清宫。这批首获“身份证”的文物,标志着紫禁城从“宫藏”向“院藏”的制度性转变。1925年故宫博物院成立时,乾清宫是最早开放的区域之一;如今,100年后,以“天字号”文物开篇,实现了跨越百年的精准对望。

随着国家脚步的前行,故宫的藏品总量已从186万余件增长到195万余件,这份持续扩充的收藏,见证着泱泱大国厚重的文化底蕴愈加扎实。而观展方式的改变更令人欣喜,从那志良描绘的1925年开院时“人成了‘夹心饼干’的馅子”,到如今观众可以在“故宫色彩”互动展区,实现与海量文物的跨时空连接,彰显了故宫在数字化时代的创新探索。

这场“百年一遇”的大展,汇集了众多“教科书级”的明星文物。除了乾隆钦定二十五宝之首的白玉盘龙钮“大清受命之宝”、溥仪随身不离的田黄三联印等,书画展品更是大咖云集。

其中,全卷展出的《清明上河图》无疑成为最受瞩目的焦点。策展人徐婉玲介绍,它时隔十年展出,讲述的故事亦不相同。这一次,它作为百年院史的“代言人”亮相,因其曾经历流散、颠沛,最终于新中国成立后被鉴定家杨仁恺慧眼识珠而回“家”,得到精心呵护。它在2015年引发的“故宫跑”热潮,更反映了民众对国宝的热切向往。文物皆无价,留存千百年间,历经遗憾,却终等来热泪盈眶的聚首。

此外,《五牛图》和《伯远帖》的重磅展出,再次凸显了守护者的不易。《五牛图》在八国联军劫掠后流散国外,上世纪50年代初由周恩来总理关心从香港拍回,归宫时画面洞蚀数百处,依靠文物修复师妙手回春;《伯远帖》则由“香港秘密抢救文物小组”成功抢救。正是华夏儿女齐心协力、文物修复师们耐住寂寞,才成就了这些文化遗芳的留存与延续。

展览通过巧妙的文物组合,展现了中华文明的绵长与包容性。策展团队特意将两千多年前的青玉寿面纹璧、莲鹤方壶上展翅欲飞的仙鹤,以及乾隆参与设计的金瓯永固杯连串展示,实现了跨越千年的对视,以此见证中华文明的一脉相承。

值得一提的是,为践行守护,少部分珍贵书画将限期展出,随后进行保养,由《上阳台帖》等重量级文物接棒,确保文物的永续留存。

乾隆花园的重生:

静止在18世纪的“时间胶囊”

如果说南迁故事体现了故宫精神的宏大叙事,那么宁寿宫花园的重生,则以微观的视角,将“守护”二字化为每一处细节,生动展现了故宫在文物保护中的创新性。

游人在北京故宫博物院参观宁寿宫花园(乾隆花园)。

宁寿宫花园,这座乾隆皇帝为自己预留的归政之所,凝聚了18世纪中国建筑、园林、工艺美术的最高成就。其设计理念之精微,建造工艺之繁复,均达到了登峰造极的程度。

由于乾隆最终并未真正“倦勤”入住,这座花园得以在很大程度上保留了建成时的原始状态,如同一个被封存的“时间胶囊”。此次对观众的正式开放,是故宫百年保护成果中最具震撼力的展示之一。观众得以穿梭于叠山理水之间,感受中国古典园林“虽由人作,宛自天开”的极致美学,领略造园者的精益求精的工匠精神。

在遂初堂及东西配殿内的“天工匠心”展览中,故宫系统性地揭示了实现这份重生的艰辛与智慧。展览的核心,在于展示修复背后的技术、方法和那些不为人知的故事。

遂初堂中陈列的宁寿宫花园整体烫样,是失传的绝技重新被今人传承下来的绝佳例证。烫样,是清代工匠用来表达建筑、内檐装修、家具等设计方案的纸质模型,体现了清代工程管理的高度科学性和严谨性。这些制作烫样的工匠,被称为“烫样人”或“样子匠”。随着时代发展,作为设计表达工具的烫样早已退出历史舞台,“样子匠”既没有留下传人,也没有留下文献记载。这门独特的技艺就此失传了。

故宫的文物保护工作者因此面临一个难题:文物修复保护的前提,是对制作工艺和材料的充分认知。如果不了解原始工艺和材料,那些残损、零散的珍贵烫样,就无法得到妥善的修复。修复团队通过对萃赏楼的墙体裱糊层中烫样残片的研究,得以创作了一座完整的乾隆花园烫样。

花园东北角倦勤斋的通景画,也是修复难度最高的项目之一。屋内的通景画由屋顶及墙壁的22张单独的画幅拼接而成,每幅画拼接在一起形成一个完整的场景,这些画不仅容易掉色,绢本质地也脆化严重,修复团队就用不沾手的湿面团沾掉灰尘和染料的氧化层,经过测试分析取得颜料的固色用胶比例,采用了化纤纸、海藻胶加固绢本画心一系列方法,突破性地进行了修复。

通过科技与传统技艺的结合,故宫实现了在保护与利用之间的精妙平衡,极大地提升了故宫博物院的活力与影响力。

时空的超越:

数字故宫的创新性与全球影响力

如果物理上的守护是“守”住了历史的躯壳,那么数字化的创新,则是为故宫注入了永恒的灵魂。在21世纪,故宫博物院积极拥抱新技术,通过“数字故宫”的建设,实现了时空上的超越,让中华文明在更广阔的维度上得到传播和继承。

故宫博物院收藏的文物超过195万件(套),受限于展厅面积和文物脆弱性,绝大部分藏品都深藏库房,难以与公众见面。“数字故宫”正是打破这一物理边界的关键。

事实上,这种数字化带来的情感连接已融入到实体展览中。在“百年守护”特展中,观众可以通过“故宫色彩”互动展项,将双手放置在感应区,装置会根据观众的情绪思绪,“唤醒”与之对应的、具有典型色彩和纹样的文物。故宫博物院研究馆员徐婉玲表示,借助裸眼3D技术,该项目精选了六件文物,将它们背后沉睡的色彩生命与纹样内涵生动唤醒,让观者当下的情感思绪与文物产生跨越时空的联结与共鸣。

在此基础上,通过高精度扫描、三维建模、虚拟现实(VR)等技术,故宫将大量的文物信息、建筑细节和历史档案转化为数字资产。数字文物库的建立,让全球用户可以随时随地、近距离地观察每一件文物的笔触、纹理和细节,甚至可以进行360度全景虚拟漫步于未开放的区域。这种数字化不仅扩大了故宫的影响力,更实现了文化教育的平等性,是科技带来的文化普惠。

故宫的活力和创新性,在其文化创意产品的巨大成功中得到了最生动的体现。故宫文创产品成功地将古老的皇家审美与现代生活需求无缝结合,让“把历史带回家”成为一种时尚。

故宫文创并非简单的符号复制,而是对文物内涵的再创造和当代解读。这种策略将严肃的历史文化以一种轻松、时尚、亲和力极强的方式推向市场,赢得了年轻人的热烈追捧,成为“国潮”的代表。

在数字化时代,故宫不仅面向国内,更面向全球。故宫通过数字技术,积极参与国际文化交流,推广中华文明的和平性理念。通过与全球各大博物馆合作举办数字展览,故宫让世界更好地理解中国文化,以文化的力量构建起跨越国界的和平桥梁。这正是故宫在下一个百年中,继续扩大影响力和承担的时代使命。

人民的殿堂:

故宫与新时代的文化自信

故宫的百年历程,最终的意义在于它成为了人民的博物院。它的价值不再由曾经的皇权定义,而是由每一个踏入紫禁城的观众、每一个在网络上探索数字故宫的用户所共同赋予。

在特展的出口,参观者的反馈总是最真实动人的。年迈的老者说:“每次来故宫,我感受到的不是帝王的威严,而是一种家国不灭的力量。它代表着我们民族经历苦难后的韧性,这是对我们中华文明连续性最好的诠释。”

“00后”表示:“故宫让我觉得历史是可以触碰、可以玩转的潮流。我喜欢它的跨界合作,这种传承让我感受到了文化自信,它是创新性最好的体现。”故宫成功地将宏大的历史叙事,转化为与个人情感连接的微小触点。

故宫博物院也是培养文化自信的天然课堂。它不再是仅仅陈列古物的场所,而是通过教育活动、主题展览以及生动有趣的媒体传播,将原本晦涩的文物知识转化为生动的故事。

从1925年故宫博物院成立,到2025年百年华诞,故宫经历了从紫禁城到博物院、从私人收藏到全民共享、从物理空间到数字世界的巨大跨越。它见证了历史的巨变,承载了民族的苦难与荣耀。每一次文物的守护,都是对家国情怀的庄严诠释;每一次非遗技艺的复苏,都彰显了中华文明生生不息的创新力;每一次数字化开放,都预示着故宫在下一个百年,将继续引领全球文化的潮流。

特约记者|赵 玥

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。