争议过后,安福路“老法师”有话要说

“五一”假期之后的第一个周末,上海安福路依然人头攒动。历经了两天大风大雨,天气很赏脸,在周六转晴。许多游客和市民不愿错过这样的好天气,纷纷聚集在安福路这个“宇宙中心”。

之所以在网上被称作“宇宙中心”,除了人流量大,还要归结于这条马路的国际化与多样性。只要在安福路与武康路路口稍作停留,人们会听到来自世界各地的语言。几个月前,这里一度挤满了韩国游客,而现在更多的是泰国游客。那些来自热带的日常穿搭,极具辨识度的泰语,很难不让人注意到他们。

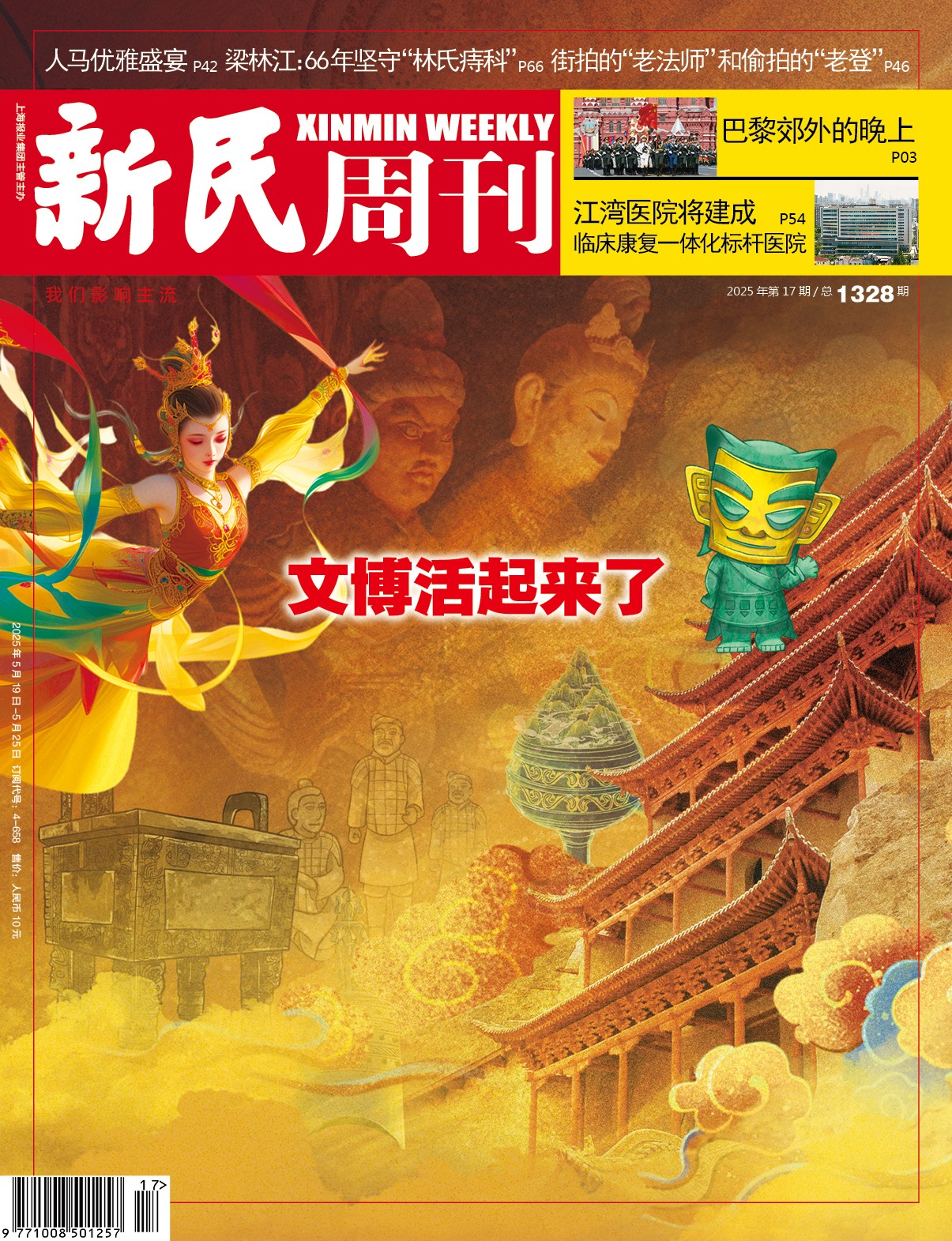

不过,《新民周刊》这次要采访的主角并不是这些外国友人,而是一群“老人”。准确地说,他们有一个专门的称呼——安福路“老法师”。下午3时过后,眼看阳光没那么刺眼,更适合出片的时间到了,安福路“老法师”逐一登场。

“老法师”是中老年摄影爱好者的外号。在安福路汹涌的人群中,辨别他们并非难事——有些年代感的鸭舌帽、休闲长裤,斜挎的相机,包里通常装着一瓶水。手握价值不菲的器材,看见穿着潮流的年轻人便一股脑儿地冲上去按快门,几乎是他们的统一特征。

无论安福路的外国游客如何变换,无论不久前那场围绕街拍的争议在网上引起多大反响,“老法师”们似乎都是这里的巨大人流最忠实的拥趸。长枪短炮,美女帅哥,只要快门一响,“老法师”的一天又开始了。

上图:“宇宙中心”安福路,最近有大量泰国游客打卡。摄影/王仲昀

“老法师”再惹争议

“老法师”在上海有很多,并非只出现在安福路。他们活跃在上海大大小小的网红街区、商业广场、展会展览。临近外滩的圆明园路,还有影视作品中多次出现的乍浦路桥,都不难见到“老法师”。

然而就在2025年4月,安福路的一位“老法师”以一种不太正面的形象出现在本地新闻,再次激发了公众有关“街拍”与“偷拍”的热烈讨论。

4月16日,一位女士在网上发布视频,怒怼安福路“老法师”。她在视频的文字说明中写道:“一群为老不尊的退休老头,天天在安福路不经允许用低角度偷拍穿裙子的女生。今天算他倒霉,拍到我这个难缠的人头上了,而且还耍赖不删除,正好教育一顿这老登!”

“为老不尊”,不是第一次被用来形容这个群体。在上述视频中,当事女士对着这位给自己拍照的爷叔“疯狂输出”:“这么大年纪,天天在街上偷拍!偷拍!也不做点正事,偷拍那么多小姑娘……”

对于这样的指责,爷叔立马解释:“我的工作就是这个,你知道我是干什么的?”

听到爷叔解释,这位女士态度更加强硬,“我管你干什么的,你拍我都不对。路上经过的任何一个人,你没有权利拍她”。

记者注意到,视频的大部分时间,爷叔只坚持一件事,“自己就是做这个工作的”。至于究竟是什么工作,他并没有说明白。

事发时,有路人尝试劝说,让女子冷静。在视频最后,爷叔对着路人说:“我跟她说对不起。”这名女子没有接受道歉,“拍了我的照片,让你删掉是应该的,就是应该真诚地道歉,他一点都不承认自己的错误。我是为无数个女孩子感到生气,人家打扮得漂漂亮亮的,他对着人家胸拍,恶不恶心”。

视频发布后,有许多网友声援当事人,为她的勇气点赞。随着热度不断上升,事情有了进一步的发展:拍视频的张女士,以及被怼的摄影师张爷叔,都接受了媒体采访。从社交平台“转战”主流媒体,使得这件事在近年来的安福路街拍争议中变得更加具有代表性。

在电话采访中,张爷叔深感委屈。他说自己平时并不会针对女性的具体部位进行特写拍摄,而是一直在记录城市人文、城市更新。事发那天,张爷叔原本拍摄的主体是两位手牵手、拿着生活用品的老人。当他跑到老人前方拍照时,忽然看到身穿粉红色连衣裙的张女士。为了“拍点有色彩的”,他用镜头一并拍下了张女士。

张女士更是直接现身电视台的直播节目。面对观众,这位语文老师讲述了当天更多细节:“当时这位老先生直接在路边,怼着我的身体去拍,距离可能在一米左右。我看到他举起相机的那一刻,马上伸手制止了。”

令张女士感到愤怒的是,在明确给出手势不让拍的情况下,对方的相机仍继续“咔嚓咔嚓”连拍。拍摄的机位也略微低下去,让女性感到敏感。

事实上,如果一张街拍的照片让被拍摄者感受到了明显不适,其与人们既有认知里的讲究随意性的“街拍”已经相去甚远。按照摄影批评家柯林·韦斯特贝克与摄影师乔尔·迈耶罗维兹在《旁观者:街头摄影的历史》一书中的说法,“街拍”(Street photography,亦称作“街头摄影”)已经有绵延百年的历史,指的是摄影师在街头或公共场所即兴拍摄,捕捉日常生活或时尚元素的精彩瞬间。

在国内,街拍兴起于最近10年。和原始形态相比,国内的街拍在自媒体的介入下多了一些流量变现的商业气息。除了上海安福路,北京三里屯、成都太古里、杭州“湖滨步行街”等地都是街拍的热门地点。2023年成都太古里“国企总经理与女子牵手逛街被拍”事件,曾引发过社会广泛关注。

上图:安福路与武康路路口,“老法师”们在征得同意下给小卢拍照。摄影/王仲昀

“吃饱了没事干”

经媒体报道,张爷叔与张女士的争议热度又持续了一阵。这一次,“老法师”们会受到这件事的影响吗?如果他们还坚持拍,又出于什么样的动力?带着这样的疑问,《新民周刊》记者来到安福路一探究竟。

75岁的肖金,是当天午后最早来到安福路的“老法师”之一。他头戴藏蓝色的棒球帽,两鬓留着长发,佳能相机放在胸前。他退休前是一名老师,自称爱好摄影,已有三四十年。

起初,肖金也不愿多聊之前的争议事件。记者还未明说来意,他倒是主动说:“今天我第一次来,我不拍,我只看看,观察一下。你说的情况我不了解。”

和新闻当中张爷叔的说法有些相似,肖金说他不拍美女,只拍城市风貌,尤其是上海作为“魔都”的多样性。

随着聊天进行,“第一次来”安福路的肖金开始分享起自己对于这里的了解。他提起了发生在4月的争议事件,表示自己认识那位张爷叔。他很好奇,争议都已经结束了,为什么媒体还要来报道。

他向《新民周刊》介绍,在安福路拍照的“老法师”主要有三类。一类是完全不征求别人同意,直接拍;第二类是拍过之后给别人看,如果对方觉得还可以,再给对方多拍几张;第三类是用别人自己的手机帮忙拍,拍完会问对方能不能再用自己的相机帮拍一些。

“你说如果拍路人,要征求同意,肯定没问题;如果来不及问,要抓拍,那就不要拍一些‘色情’的,什么男女接吻的就少拍,多拍点正能量的,反映社会面貌的。”讲完这番“正能量”观点,肖金表示自己观察好了,要先回家吃午饭了。他还不忘提醒记者,这会儿(下午2时)没什么“老法师”,因为时间太早,“老法师”最喜欢傍晚时分的光影。

下午3时后,安福路“老法师”果然变多了。有些人听闻记者来采访,“没有什么好说的”,说完便转身向马路对面走去;也有人流露出明显的表达欲。

这些愿意交流的老法师,有着近乎一致的开场白:“我认识你们单位的某某某(摄影)!”穿着浅蓝色衬衫的吴登明,说出这句话,还要再强调一番:“这种认识,不是‘我认识他,他不知道我’的那种。不相信,侬去问伊!”

吴登明今年快要80岁了。他说自己拍照的年头有几十年,比记者的年龄还要大。聊到为什么坚持来安福路拍照,吴登明轻轻地摇了摇头,笑着说“一句话,吃饱了没事干”。他不抽烟、不喝酒、不爱打牌,拍照是唯一的爱好。而安福路“老法师”,大部分和自己一样,都是来玩的。

“老法师”们大多彼此熟悉,见到对方来了,通常点头示意、互相寒暄,接着一同寻找拍摄对象。吴登明也提到,自己与争议事件中的张爷叔相识已久,“他现在肯定不出来了,要休整一段时间”。

65岁的蒋晓波,退休前从事发行相关工作,不停地向《新民周刊》记者展示他对于上海本地媒体的了解。五一假期前,曾有媒体来到安福路采访。当时蒋晓波也在场,他没有接受采访,在一旁拍下了那位女记者和其他“老法师”交流的画面。从他展示的照片能看到,女记者为街拍而采访“老法师”,同时又成为“老法师”街拍的对象。

不过,蒋晓波认为自己不算“老法师”。他眼中的“老法师”,要符合两条标准:第一,年纪要更老,要超过70岁;第二,每天要拍几百张,见到长得好看的年轻男女就要按下快门。他觉得自己是安福路的“另类”,每次来这里,大部分时间都在观察和聊天。一天拍下来,只有几十张照片。

不牟利就不侵权吗?

随着时间接近傍晚,安福路愈发热闹。每当人行道亮起绿灯,人流如潮水一般涌动。而在人潮之中,“老法师”们找到一位理想的拍摄对象:一位染着鲜艳红发、穿着打扮个性时尚的年轻女生。

女生原本正要过马路,在等待绿灯时被“老法师”们关注到。他们走到女生旁边,隔着大约两米,纷纷举起了手中的设备。有的设备非常专业,也有人拿着入门级的相机,还有人只是用手机拍。

当绿灯亮起后,女生往对面走去。刚向前迈出几步,她被“老法师”叫停了。有人似乎觉得她走得太快,问她能不能回来,再重新走两步。于是她退回去,又过了一次马路。

被“老法师”们拍下的这位女生姓卢,今年26岁。小卢和男友一道,从北京来上海旅游。她告诉《新民周刊》,自己在北京也有过被街拍的经历,“爱美之心大家都有,都喜欢欣赏美好的事物和人,我觉得很正常。我没有特别反感被拍,只要别发在一些‘不好的网站’上就行”。小卢解释说,此前看到过有女生发现街拍照片被人上传到“擦边付费”网站的案例,自己对此比较担心。

尽管不反感被拍,但小卢面对“再走一次”的提议,还是觉得很尴尬。她听说过一些有关街拍的争议,但自己是“i人”,做不到跟“老法师”争论,“我很难让对方别拍,更别说对峙了”。

上图:2023年,成都太古里“国企领导牵手门”事件发生后,该“街拍圣地”张贴明显的提示牌,提醒顾客提高防范意识,保护个人肖像权。

然而从现行法律角度看,即便照片没有被用以牟利,街拍可能也构成侵权。根据《民法典》第一千零一十九条的规定:未经肖像权人同意,不得制作、使用、公开肖像权人的肖像,但是法律另有规定的除外。

上海君悦律师事务所王垚翔律师在接受《新民周刊》采访时表示,此前《民法通则》第100条规定了“未经本人同意,不得以营利为目的使用公民的肖像”,但是《民法典》实施后,是否“以营利为目的”,不再是评判是否侵权的条件。

在现实中,仍有许多人对于侵犯肖像权的认知还停留在“以营利为目的”这一前提条件。“你如果发到网上去靠流量赚钱的话,人家肯定不让你拍,有钱进账了,性质就不一样了。”采访中,蒋晓波始终坚持,有没有通过拍照而赚钱,是能否拍的唯一前提。即便记者给他解释了最新的《民法典》后,他仍对自己的观点深信不疑。

王垚翔律师进一步说明,在《民法典》第一千零二十条规定的合理使用情形之外,“老法师”们没征得肖像权人同意,擅自拍摄和发布他人照片、视频,肯定构成侵权。“有人会问,拍完了但不公开发布,是不是就不侵权?然而《民法典》提到的‘制作’,对应的行为就包含拍摄。因此只要未经他人同意,拍照已经构成侵权。”为此,他也提醒被拍的路人,该说“不”的时候还是要勇敢说出来,更不要被“不以营利为目的就不侵权”的说法蒙骗。

在实际操作中,有些“老法师”会在发布照片时标注“如有侵权,请联系删除”等内容。在王垚翔看来,这样的操作没有任何意义,“侵权了就是侵权了,不会因为有这句话,就能减轻责任。当然,被拍摄对象联系后,拍摄者第一时间删除,也是停止侵害的表现。法院在认定侵权赔偿金额时,会予以考量”。

此外,王垚翔也提到,街拍、抓拍和偷拍并非同一层面的概念。“街拍”强调的是拍摄场景,而抓拍对应的是摆拍。街拍既有可能是抓拍,也可以是摆拍。

至于不提前告知也不事后打招呼的“街拍”算不算“偷拍”,王垚翔认为这取决于对“偷拍”的定义。目前,我国法律没有明确“偷拍”行为的具体表现和内涵。如果“偷拍”仅仅是“偷偷地拍”,那肯定算;如果是《治安处罚法》“偷窥、偷拍、窃听、散布他人隐私”中的“偷拍”,那么“街拍”还够不上。

“艺术追求”,

还是“胡说八道”?

尽管“老法师”们对于街拍是否侵权的看法并不一致,但相似的是,他们都更注重表达自己对于摄影这件事的“艺术追求”。

肖金赞同要征求别人同意之后才能拍,但有时这样做就失去了艺术创作的偶然性,“拍照会变得刻意,变成了摆拍”。

交谈时,一位外国女性骑着自行车路过安福路,后座的宝宝正在酣睡,“宇宙中心”的热闹仿佛与之无关。肖金指着这一幕说:“如果不是跟你聊天,我肯定会拍下来的。这么好的素材,反映我们上海的多样性,海纳百川,外国人都完全融入了这里的生活。”

而据吴登明讲述,退休前自己的主业和摄影无关。但作为通讯员,他常年给上海媒体提供照片。在他看来,此前新闻节目中有关街拍侵权的探讨简直是“胡说八道”。

“我问你,摄影的第一要素是什么?真实,对啦?如果你拍照前先跟别人打招呼,对方摆个造型,这还算真实吗?所以别看有些人在摄影家协会混过,他们根本不懂。”吴登明理直气壮道。

而律师王垚翔自己也是一名摄影爱好者。他非常清楚街拍和侵权之间的关联,同时他也坦言,现实中的情况往往比法律条文复杂得多。

对于那些坚持街拍的“老法师”,王垚翔认为他们应当在“艺术追求”和保护他人权益之间努力找到一种平衡。他建议作为拍照的一方,如果没法做到事先征求同意,还是应该在拍完后主动上前和人打个招呼,把照片给对方看,再征得对方授权。“假如对摄影有追求,你把照片给对方看,何尝不是对自己水平有更高的要求?”王垚翔说道。

正如王垚翔自己还有一个爱好——踢球。有时和朋友约球,他会带上相机,在踢球间隙给大家拍点照片,偶尔也会把照片发到自己的社交平台上。“朋友看到我给他们拍的照片,没有人会说侵权,反而觉得很高兴,觉得有人帮他们记录这些时刻。”

不过,在吴登明的观察里,安福路“老法师”的水平参差不齐。“有些人一直拍,拿的还是入门级的相机,连基本的光圈和快门都搞不清爽。总的来说,什么人都有。”记者|王仲昀(应受访者要求,文中肖金、吴登明、蒋晓波均为化名。)

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。