边境村吃上旅游饭

5月19日,一架载着全球游客的飞机飞越千山万水,日喀则的雪域风光来到大家的面前。

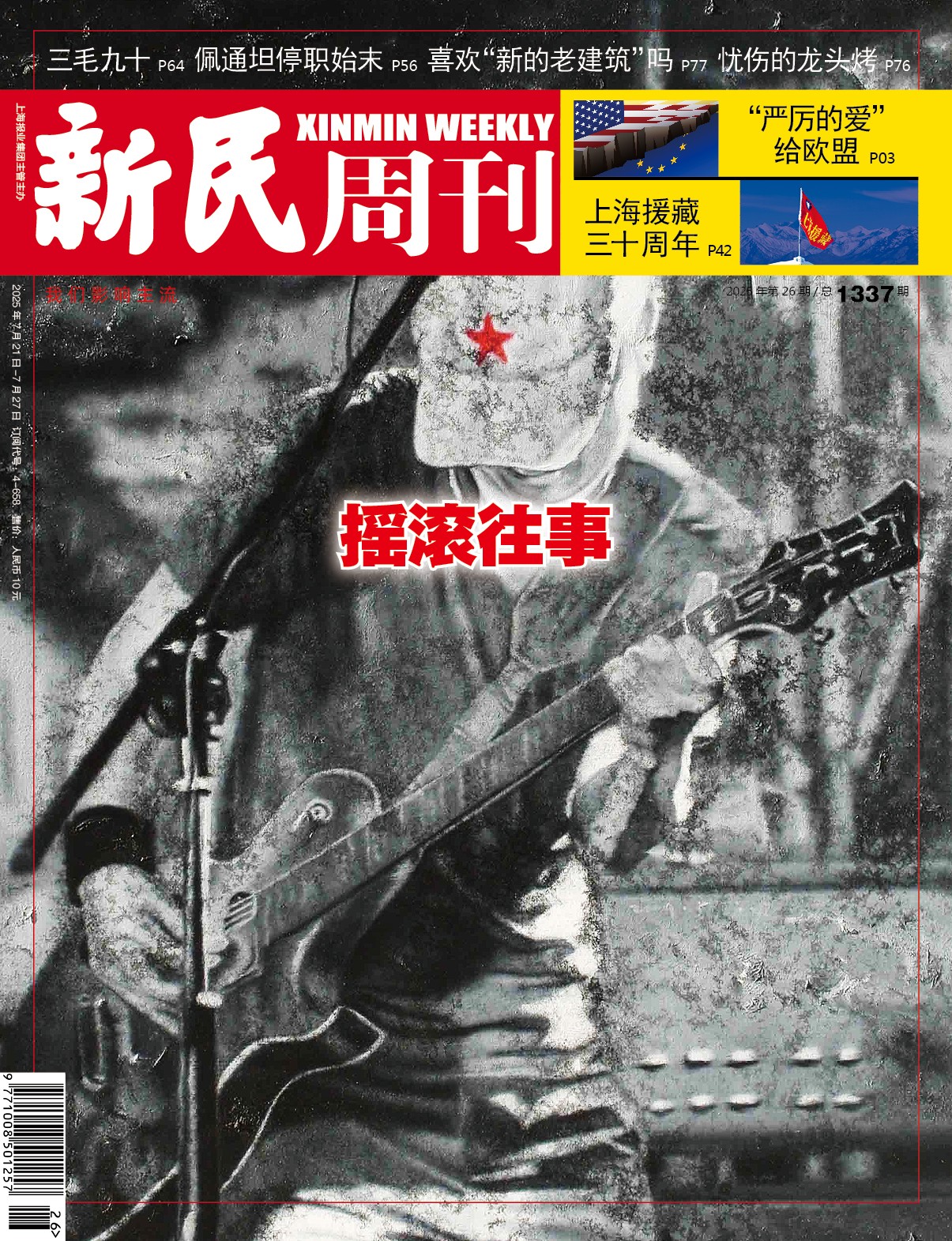

从 1995 到 2025,上海援藏工作走过三十载春秋。当包机划破长空,当氆氇闪耀国际,当藏红花在高原成熟,上海援藏以产业为桥,让雪域高原的资源禀赋与长三角的市场、技术、人才优势深度耦合。

从“输血”到“造血”的转变,不仅体现在游客数量的增长、产业规模的扩大,更在于培育了当地群众的市场意识、创新能力和自我发展动力。

站在新的起点,沪藏两地正以“珠峰IP”为核心,构建“文旅融合+产业创新+产销贯通”的立体援藏体系。那些在高原上生根发芽的产业种子,终将长成支撑乡村振兴的参天大树,让日喀则的绿水青山,真正成为各族群众共享的金山银山。

上图:2024年9月4日,日喀则市萨迦县扯休乡的高原藜麦种植基地内。

特色鲜明,

文旅融合致富路

“5·19中国旅游日”当天上午,一架搭载着来自日本、阿根廷两国入境外籍游客的“上海-日喀则”援藏入境旅游包机顺利完成首航,稳稳降落在日喀则和平机场。此次到访的日本游客大多来自东京、大阪等地,以大学毕业旅行的年轻群体为主。来自阿根廷的游客则是萨尔塔省的足球少年。阿根廷萨尔塔省和西藏一样地处高原,孩子们常年在海拔3000多米的地方生活、训练,他们对高原有着特殊的情感与适应能力。在接下来的行程中,他们将深入领略日喀则独特的自然风光与深厚的文化底蕴。

在此之前的5 月 1 日,东方航空 MU6863 航班从上海浦东机场腾空而起,经停西安后直抵日喀则和平机场,标志着“上海—日喀则”直飞航线正式通航。这条每周 2 班(周四、周日)的空中通道,计划5月1日至10月25日执飞,连接上海、陕西、西藏三地,不仅是西藏支线机场连接上海的首条直达航线,更将两地时空距离缩短至 6 小时,彻底改写了过去“飞机 + 火车或汽车”的漫长行程历史。

这条航线的开通,是上海援藏“航空 + 旅游”战略的第三代升级成果。

2023 年,上海市援藏干部联络组首创“上海—日喀则”援藏旅游包机,当年执飞 10 架次输送游客超 1000 人次;2024 年迭代推出 “上海—加德满都—日喀则”跨境旅游包机,实现国际国内旅游市场双循环。

截至 2025 年 6 月,各类援藏包机已累计执飞 17 架次,运送游客超 1700 人次,让“坐着飞机游西藏”从梦想变为现实。此番直航新航线的推出,再叠加援藏包机,让上海成为吸引世界各地游客去往世界屋脊旅游的重要一站,为游客游西藏带来便利。

交通便利之后,更多的游客有了深度游西藏的愿望,日喀则市亚东县庞达村,也有了发展旅游的条件。

上图:4月28日,2025日喀则文化旅游推介会上,“上海—日喀则”直飞航线正式通航。观众在推介会上了解西藏美食和文创产品。

位于我国西藏自治区日喀则市东南部的亚东县,地处喜马拉雅山脉中段,东临不丹,西接印度。在这片秘境中,有参天古树、瀑布飞流,是祖国西南边陲的绿色宝库。

今天的亚东县庞达村,99户藏族搬迁户的藏式新居沿山势错落排开,蓝顶白墙在雪山映衬下格外鲜亮。庞达村3号村通过招商引资落成的高端民宿“香巴拉·森林”,为游客提供“沉浸式藏地风情”服务,自2025年5月开业以来迅速实现盈利,开业首月即覆盖全年租金与运营成本,市场反响远超预期。

上图:西藏日喀则亚东县深处,坐落着一个小而美的边境小康村,因其紧邻庞达草场,被命名为庞达村。

西藏青年艺术家索喃次仁与村民一同开发石画、唐卡刺绣等16类31种文创产品。村民通过“家门口就业”模式参与创作,2024年产业营收突破50万元,户均分红超4000元。索喃次仁工作室为乡村振兴注入鲜活“艺术基因”,走出了一条特色鲜明的文旅融合致富路。

沪藏两地携手推动,2023年底以庞达村为核心区域的巴夏景区成功创建国家4A级旅游景区。如今的巴夏景区正融入珠峰大环线和 G219 线旅游带,上海援藏力量邀请奇创等知名旅游公司规划线路,在上海、拉萨举办推介会,塑造“开 G219 描边中国,必来亚东”的品牌形象,努力把亚东国门巴夏景区打造成珠峰中转站,进一步提升亚东旅游知名度、辨识度和美誉度,让更多群众吃上“旅游饭”。

珠峰脚下,

景更美、人更富

作为世界最高峰,位于西藏日喀则市定日县的珠穆朗玛峰不仅是无数登山爱好者梦寐以求的目标,也是游客进藏旅游的打卡地。如何运用好珠峰的世界影响力,转化为地方产业发展支撑力?

上海松江援藏定日县委常委、副县长朱冬锋在接受《新民周刊》采访时表示,在上海对口支援定日县的30年接力中,珠峰景区近年来迎来了显著的升级蜕变。2022 年,新一轮上海援藏干部到岗时,珠峰景区年接待游客不足 15 万人次,年收入3000 万元左右,设施陈旧、管理传统等问题制约着发展。上海市第十批援藏干部联络组定日小组第一时间深入基层开展调查研究,3个月时间走遍了珠峰景区周边沿线23个村落,形成详细的调研报告,挖掘每一个村庄的文旅潜力。

上海援藏干部们首先聚焦基础设施短板。2023 年启动建设的北大门旅游综合服务中心,仅用一年完成主体建设,2024 年底正式启用,成为提升游客第一体验的 “桥头堡”。这座集售票、规划展示、游客休憩、文创销售、供氧等功能于一体的现代化服务中心,是上海援藏推动旅游服务提档升级的标志性工程。

朱冬锋说,依托市场调研,援藏团队实施精准引流策略:针对四川客源是珠峰旅游的第一大客源地特点,优先在成都开展推介;然后以上海为大后方,重点在松江大学城宣传;在广东、深圳等地针对性推广,吸引港澳游客,之后又通过厦门推介会吸引台湾游客。

结合珠峰 “大地之母”“爱之化身” 的文化寓意,团队首先策划了摄影大赛,收集整理出珠峰小环线的拍照打卡点位,并在相应的地点设置打卡装置,将摄影大赛孵化成成熟的旅拍产品。今年又推出情侣旅拍等活动,并将发出情侣旅拍套餐的大礼包,吸引各类客群。“随着供暖、供氧、餐饮等基础设施完善,景区接待能力显著提升,客群从以年轻人为主扩展至中老年、亲子群体。2023 年景区床位数不足 3000 张,目前已增至 4000 张。因为应对高反等保障措施到位,更多人可以安全舒适地亲近珠峰。”

系列举措推动景区客流与收入大幅增长:2023 年,珠峰景区接待游客 46.7 万人次,政府直接收入 1.1 亿元,均为往年三倍以上;2024 年接待游客 54.02 万人次,其中国际游客 1.37 万人次,来自新加坡、德国等 20 余个国家,景区营收在减免 2000 万元行政收费的情况下仍达 1.1 亿元。

在扎西宗镇云加村沃玛龙自然村山坳里,散落着20户人家,层层叠叠的青稞梯田泛着新绿,成群的牦牛驮着晨雾从草场归来,终年积雪的山峰衬托着纯净的天幕。在村民的指引下,援藏干部们发现了意想不到的最佳观景点——村民的家里,竟能望见珠穆朗玛!开发珠峰古村落民宿村的想法应运而生。

2025年初,定日县遭遇6.8级地震。灾后重建工作与民宿改造一同推进,援藏干部计划引入专业运营团队,定位中高端民宿,兼具藏式生活体验与观景、疗愈等功能,采用“租金+就业+分红”模式——村民收取房租,年轻人可从事服务工作,老人能参与保洁,后期还可享受收益分红,预计 2026 年就能开门迎客。

为突破当地运营服务能力瓶颈,援藏团队引入了锦江集团等专业力量。锦江派驻团队与定日县文旅公司合作,参与景区整体运营提升,更承担起“传帮带”职责,通过实战培养本地团队,以实现当地运营管理的自主“造血”。这种合作模式已在北大门服务中心等场景落地,未来也可能延伸至沃玛龙村民宿的运营当中,推动景区管理从“粗放” 向专业转型。

而在扎果镇切村,援藏干部帮助当地藏民建起了“珠峰工坊+阿佳学堂”,把培训课程送到了藏族同胞家门口,当地妇女传统的编织手工艺初级产品,经过专业文创公司的设计运营,变身时尚的户外单品,远销全国各地。受益于此,扎果镇切村、扎西宗镇曲宗村等60位村民,2024年人均增收约6000元。

这些举措不仅为游客提供了别具一格的旅游体验,更为珠峰脚下的村民们开辟了致富的新途径,助力他们更好地守护这片美丽的土地。日喀则市连续多年举办“珠峰文化旅游节”,这一群众性文化旅游活动品牌吸引了众多国内外游客在珠峰最美的季节共赴这一盛约。

科技赋能,

激活高原特色农业

种植高原藜麦不仅是日喀则的特色农业,也关系国家粮食安全和藏民的收入。上海援藏小组依托“政府+科研+企业”模式,推动萨迦县与中科院分子植物卓越创新中心合作,在边际性土地试种高原藜麦。2024 年至今,种植面积扩大至1万亩,经济价值提升至3500万元,并预计为农牧民直接增收近900 万元,惠及农户5000余人次。高原藜麦采用自主知识产权种源,实现了在“中国地”用“中国种”种“中国粮”,成为保障国家粮食安全的生动实践。

2025 年5 月,韩斌院士工作站在日喀则挂牌,这是西藏唯一的中科院院士工作站,将围绕品种改良、智慧农业开展攻关,推动“向科技要效益”的转变。

援藏小组还牵头上药材公司合作开展藏红花高原栽培技术攻关,首创“干燥环境球茎复壮法”,成功突破高原种植技术瓶颈。更关键的是,团队攻克传统薄膜大棚种植技术,这种造价低、易推广的模式正从扯休乡拓展至雄玛乡,技术无偿传授给农牧民,带动产业复制推广。2024年藏红花经济总产值近35万元,带动就业1500人次,村民增收近27万元。藜麦、藏红花项目,让高原特色作物成为增收“金疙瘩”。

2025年6月,庞达村率先引入 1 座垂直农业植物无土栽培技术工厂,实现全自动化光照、灌溉及温湿度调控,构建“全人工气候”种植系统。新技术使种植密度提升10至30倍、生长速度加快两三倍,支持全年不间断生产,平均产量较传统模式跃升60至150倍,标志着高原农业向智慧化、高效化迈进。

高原好物,

叩开世界市场大门

上图:2025年1月,西藏江孜工匠在巴黎时尚家居设计展上展示氆氇制作工艺。

2025 年 6 月,“设计上海”展会现场,Sandriver 沙涓的氆氇新品吸引了全球买家目光。此前,氆氇系列产品已亮相巴黎时尚家居设计展,进入全球高端市场。2022 年,在上海援藏支持下,“沙涓氆氇十年复兴计划”启动,品牌创始人郭秀玲通过迭代纺织机器、研发设计款式,让这项面临传承断档的国宝级技艺重焕生机。“企业 + 合作社 + 农户”模式在江孜落地,阿佳格桑工坊带动当地妇女在家门口就业,负责人格桑自豪地说:“我们的氆氇已走出西藏,走向世界。”

日喀则文旅副总经理辛作伟告诉《新民周刊》,援藏干部一直致力于推动日喀则特色产品通过多种渠道进入上海。依托上海的五五购物节,藏品好物进入上海的千家万户。与此同时,青稞食品、饮料还尝试进入了上海的上百家高校超市,培育年轻的消费者。盒马更是直接在江孜建立了青稞生产基地,开发了上百种青稞系列食品,让青稞走进全国各地的家庭。

2024年下半年开始,上海虹桥品汇展作为藏区好物的集中展示销售平台,长年展出各类臧产食品、手工艺品。西藏当地企业入驻电商平台,通过线上渠道销售藏红花、藜麦、青稞酥等产品,针对农产品运输难题,上海援藏干部协调物流企业开通冷链专线,将新鲜的高原蔬菜、牛羊肉直供上海社区。

三十年,沪藏两地以产业援藏为笔,以资源禀赋为墨,在世界屋脊上勾勒出一幅欣欣向荣的产业振兴画卷。记者|陈冰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。