上海三十年倾情援藏故事未完待续

重生的村庄

7月,青藏高原晴空万里,阳光洒在一个名叫“森嘎”的村庄。日喀则市住建局副局长、上海援藏干部梁靓站在森嘎村重建项目的工地上听着机器开动的轰鸣声,仿佛听见了灾区震后“愈合”“生长”的声音。

2025年1月7日,西藏日喀则市定日县发生6.8级地震。位于县内长所乡的森嘎村受到重创,全村128户有126户房屋倒塌损毁严重,死亡人数达15人。

“满目疮痍、一片废墟。”梁靓至今仍清楚地记得1月8日中午抵达森嘎村时的惨烈,生命探测仪不停地对现场进行探测,不时有尸体被搬运出来。他说,森嘎村可以说是受灾面积最大,受灾群众最多,重建规模最大的一个村。

而令人欣慰的是,截至7月12日,森嘎村重建项目的工程建设进度已达85%左右,全村126户民居在6月底已全数结构封顶,正在进行最后的内部装修装饰。同时,规划中的村史馆、感恩广场、足篮球场等公共设施均已基本竣工。

2025年是上海援藏三十周年。1995年起,上海市按照中央统一规划部署、三年轮换,已经派出十批干部人才对口支援西藏日喀则。地震发生的定日县,正是上海对口支援的五县之一。

30年来,当你走进这片高原,或许看不全上海援藏的宏大叙事,但总能发现援藏干部人才留下的那些“小而美”的落脚点——一片农田、一栋新房,以及一张张淳朴的笑脸。

当“雅布(藏语好的意思)”从指尖的白色糌粑升华为对口支援的创新工作法,上海智慧早已渐渐融入雪域高原的血脉。十批援藏干部推动西藏各项事业取得跨越式发展和全面进步,形成了延续性、时代性、阶段性、品牌化、需求化、重民生的总体特点。他们的实践故事,也见证了从沪上之巅到世界之巅的山海情谊。

震后重建,

造出老百姓满意的新家

上图:同济专家在森嘎村了解群众诉求,征集村民意见 。

森嘎村重建项目施工阶段的顺利高效,很大程度上源于极具前瞻性的规划筹备。

3月11日,森嘎村重建项目正式启动。上海第十批援藏干部人才联络组成立了项目专班,同济大学建筑设计研究院有限公司、同济大学城市规划设计研究院有限公司(以下简称“同济设计院”)负责整体规划设计,上海建工集团股份有限公司(以下简称“上海建工”)承建,总建筑面积约为17600平方米。

彼时,国家对于灾后重建项目的标准一直在研判,未有定论。“敢想敢做敢谋,一直是上海援藏追求的。”在日喀则市委副书记、常务副市长,上海市第十批援藏干部人才联络组组长彭一浩看来,兵马未动,粮草可以先行。

先行的准备其实早在救灾时就已同步开始。1月,地震发生后两三天内,所有上海援藏干部第一时间返岗参与抗震救灾工作。得益于2022年上海援建竣工投运的定日机场,各路救援队伍能以最快的速度抵达受灾现场。

震后,援藏工作重心转移到灾后重建上,住建部门成了项目规划和施工阶段的核心。在为了加强专业力量,重建专班成立时将日喀则市拉孜县住建局副局长游宇也被拉了进来。

“绝对不能让老百姓连续两个冬天居住在板房里。”在上海援藏的协调下,地震发生两天后,同济设计院的先遣队伍就已抵藏,着手开展灾情考察和村庄重建设计。负责建设的上海建工也紧急抽调人力于1月21日在当地成立了上海建工定日县灾后援建指挥部。

梁靓带队对全县所有受灾地区的房屋进行安全评估。“哪些需要推倒重建,哪些只需维修加固仍可以继续住人。”这项工作是灾后重建的基础,决定了重建整体方案的设计和所需要的资金。

后根据安排,上海不仅要为定日县27个受灾村规划绘制蓝图,更是单独承包下了森嘎村的重建任务。“等于把最难、最硬的骨头交给了上海。”

按照国家的要求,最初定下的交付节点是9月底。但森嘎村是先行示范村,为了发挥引领作用,上海援建愣是将重建交付日期提前至了8月中旬。上海援藏干部们倒排工期,游宇说,重建工作的进度精确到每一天。一张满是具体截止日期的巨大表格,被贴在施工现场办公板房的墙壁上,施工过程中每个步骤都详细罗列。

2月初,上海建工的大部队就已经进入森嘎村,开展“三通一平”(通电通路通水和平整土地)、招募工人、筹措建材。

同时,援藏干部们和同济设计院的专业人员分批到当地村民家中走访,一方面了解村民对房屋的要求,另一方面宣传国家的重建政策。

“只有造出老百姓满意的新家,重建工作才算是成功的。”上海队伍尽管技术力量过硬,但毕竟是在西藏,多少会有些“水土不服”,尤其在一些理念上。“也正是通过沟通,我们知道藏民喜欢大开窗,希望房间尽量少隔断……”

大多数人的居住习惯都是坐北朝南,但在和村民交流时,有村民提出有三四幢楼希望改为东西朝向。这几乎是违背建筑设计常理的要求,上海的同志起先并不理解。后来和村民坐下来聊才知道,那几幢楼位于风口,当地每到下午就会“刮妖风”,而那个时间老百姓又习惯在户外晒太阳。

“后来我们真正体验过风沙后,就能深切体会老百姓为什么会提这样的要求。”梁靓感慨,设计方案有规范,但也需因地而异,“特别是在西藏,我们要充分吸取当地老百姓的生活智慧和经验”。

上海援建按照不同的标准设计出多套方案。4月中旬,国家和自治区层面对灾后重建的标准进行最终决策。根据国家规定的标准人均25平方米,森嘎村出6种针对不同人口数量的户型。其中考虑到森嘎村未来的发展,还增加了50多户底商户型,供村民开小卖部、餐厅、藏式酒吧等。

为了缩短工期,现场参建人数超过500人,在高原上,这样规模的施工队也需要提前召集。上海援建提出以工代赈的方案,解决了部分工地人手需求之外,从震后至今,定日县农牧民的增收达到13.1%,超过了同期日喀则农牧民收入的平均水平。

更重要的是,村民们对自己新家的进度有了更直观的了解。村民中很多人都是有过工地工作经验的,他们说上海建工用的砖都是最好的,钢筋是最粗的。他们成了上海援建最好的宣传员,后来只要提起“是上海团队来援建新家”时,大家再无异议。

7月1日,一场党建联建活动在新落成的森嘎村感恩广场上举行,这是一次特殊的“封顶仪式”。大批村民受邀前来参观四套已经建成的样板房。他们有人提着暖水壶,挎着一摞纸杯,见到每一位工人都迎上去倒一杯酥油茶;也有人拎着糌粑小零食,逢人就往手上塞;更有人将哈达系在了脚手架上。

上图:重建的森嘎村。

吉角村整体搬迁,

更安全、更智慧

为了提高高山地区农牧民的生活质量,近几年,拉孜县吉角村实施整村易地搬迁。对森嘎村而言,吉角村的诸多经验值得借鉴。

事实上,定日县地震,相邻的拉孜县同样受灾严重,但吉角村因搬迁幸运地“逃过一劫”。回忆起当时的情景,上海市第十批援藏干部联络组拉孜小组组长,拉孜县委常务副书记、政府常务副县长宫爱如在接受《新民周刊》采访时,第一句话就是:“还好搬下来了。”

搬迁前的老吉角村海拔近4900米,是拉孜县海拔最高、最冷、自然条件最脆弱的村庄,在此次地震中旧址受损严重,房屋受损十分严重。吉角村乡村振兴项目,可以说挽救了全村人的生命。

2022年刚到拉孜不久,当宫爱如首次踏入村庄进行考察时,高原反应让他几乎无法适应。随后,他深入了解到,村子位于山阴,平均气温低于零摄氏度,村里五六十岁的村民普遍患病,冬季用水和用电都异常困难。“将他们搬下来”,成了上海援藏拉孜小组的头等大事。

上海援藏资金提供支持,拉孜县委、县政府协调解决地皮,2022年吉角村乡村振兴项目启动。据介绍,该项目分四期进行。一期解决居住问题,二期发展公益和商业配套,三期完善党建及睦邻公共服务,系统性推进搬迁与后续发展。四期则是实施中的秋古村(今年拉孜县地震受损最严重的村子)乡村振兴项目,预期今年11月底完成。

2023年11月,吉角村整村搬迁到了位于县城核心区域的杨浦路,海拔降低了800多米。宫爱如打了个比方,如果拉孜县政府所在地是上海的人民广场的话,吉角村的位置就相当于北京路。

新居宽敞明亮、设施齐全,全村143名村民从此告别了高、苦、难。但搬进县城,村民们带着牧区的生活印记,面临着诸多不适应。宫爱如介绍,尤其是冬天靠烧牛粪取暖做饭和在屋顶晾晒肉干这两个习惯,不仅影响环境卫生,还存在安全隐患。

上图:吉角村整体搬迁后藏民住上新房。

在上海援藏干部的指导下,吉角村成立了业委会和物业,充分发挥村民智慧与协商沟通机制作用,修订了吉角村村规民约,制定了一系列贴合村庄实际的公约条款。其中“不烧牛粪”“不在屋顶晾晒”这两条,经村民讨论后,一致通过。

现在,拉孜县里最具有科技感的社区可能要数吉角村了,这里拥有全县首套智慧社区管理系统,配备停车管理、供暖等11套智能化系统。该智慧社区项目还荣获了2024数字中国创新大赛数字城市赛道数字城市金牌项目,这是西藏首次,也是上海援藏项目首次获得该赛事金牌。

易地搬迁、智慧化管理只是第一步,接下来要让搬迁群众在家门口实现就业,享受到便捷优质的教育、医疗等公共服务。

7月10日,位于吉角村入口的人人乡村振兴创新中心一层商铺的咖啡店正式开业。27岁的店主米玛仓决说:“我是拉孜人,在拉萨学了做咖啡。这里靠近318国道,马上还要修停车设施,我预感生意肯定差不了!”

除了米玛仓决的咖啡店,吉角村商业配套还有加氧站、文创店、餐饮店等,满足了村民和游客的多样化需求。此外,在上海援藏的帮助下,吉角村还打造了县级共享助农直播间,扶持村合作社发展,提高风干牦牛肉等特色农畜产品知名度和销量。宫爱如说:“我们将持续推进该项目,总结推广经验,激发创新活力,助力西藏乡村振兴和基层治理现代化。”

久久为功,

新的故事即将开启

采访中,上海援藏干部们有一个共识,搬迁项目要让村民搬得进、守得住、能致富。今年上半年,梁靓参与起草上海援藏“十五五”规划时,开始思考更多让新生的森嘎村不断生长的路径。

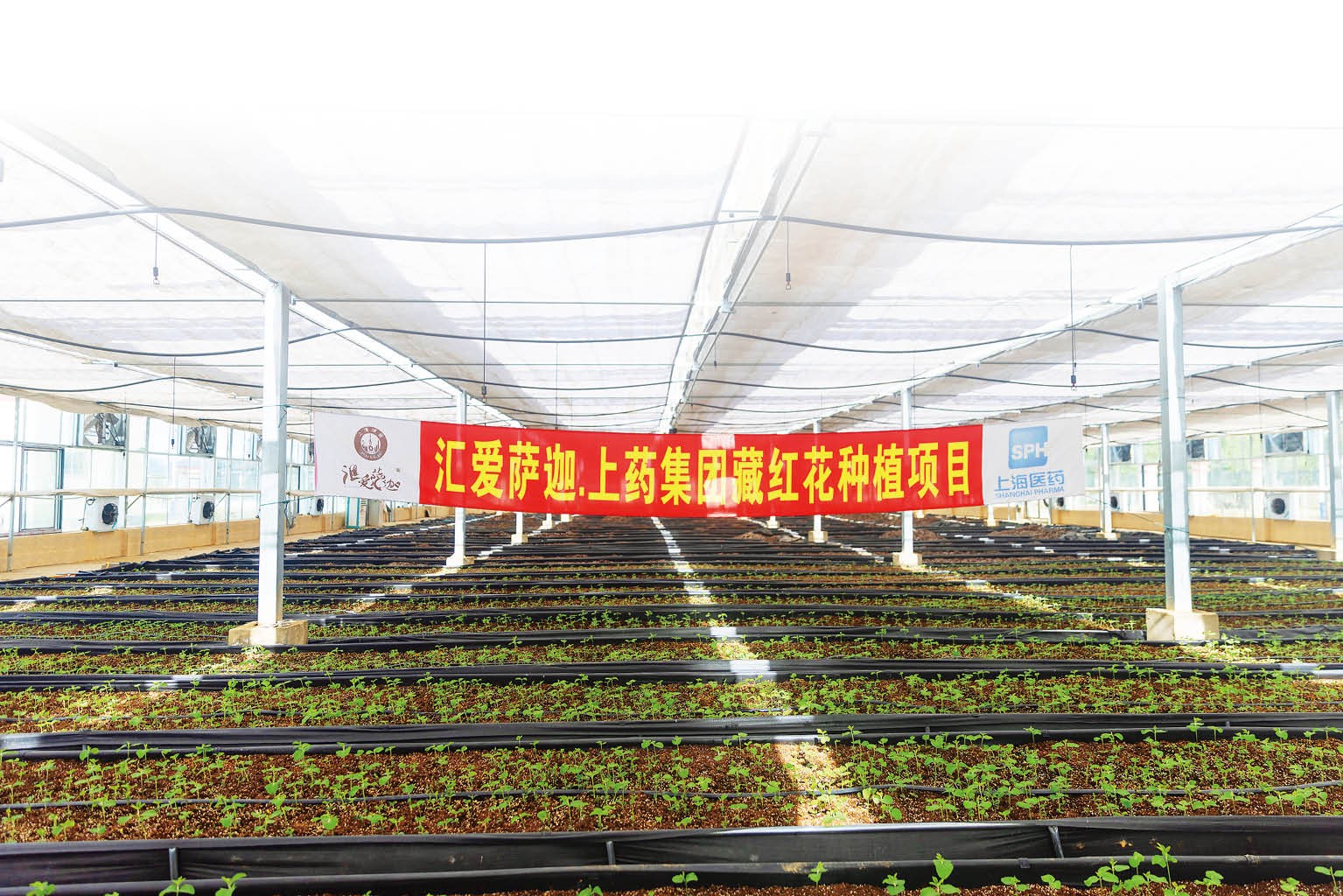

前两年,在上海对口支援的萨迦县,藜麦种植业让当地百姓获益颇丰。原产于南美洲高原的藜麦适合西藏种植,经济价值也高,上海援藏干部琢磨着把这一产业也引入森嘎村。此外,还设想引入一些食品加工企业,增加当地农产品的附加值。

另外,为了更好地服务有外出打工需求的村民,规划里还有建立劳务输出平台的设想,让村民们迅速掌握用工需求信息。同时加大农业养殖、烹饪、建筑施工等方面的培训力度,让掌握技能的村民们进入就业市场时更具竞争力。

今年7月,第十批上海援藏干部人才即将结束三年服务期,但这些设想规划仍将继续。

三十年来,援藏事业一茬接一茬推进,使命始终如一。上海援藏团队从未把援藏视为单方面的奉献,援藏干部人才也始终坚持“功成不必在我”的信念。

尤其是第十批干部人才,他们经历了疫情、洪灾、地震,也创造了真正的“藏”红花,在思考和创造中,助力西藏完成跨越式发展。他们在过去工作中总结经验,并凝练出了“雅布工作法”。

上图:上海援藏小组牵头上药集团开展技术攻关,向科技要效益。图片提供/上海对口支援与合作交流影像档案(政企影像)

藏语说的“雅布”,意为满意、称赞,是指藏族同胞对认同的人会用大拇指沾上白色糌粑,在他们身上点个指印,表达对朋友的真心称赞和点赞。这成了群众满意工作法的一种在地表达,也被彭一浩称为援藏工作的“精神主线”,“始终问计于民、问需于民”。

上海对口支援的“体系化支援”模式不仅体现在医疗、教育、经济、技术、产业、就业、消费等多方面,以系统思维部署援藏事业,更体现在制度设计、干部培养、区域协作等方面。上海援藏从来不是某个部门、某批队伍的事情,而是上海市集全区之力共同发力、久久为功、不折不扣推动对口援藏政策的工程。

谈及援藏的成果时,上海援藏干部们脸上洋溢着谦逊的笑容。他们并不满足于自己为这片土地带来了什么,反而更珍视在这里所收获的师生情、战友情以及医患情等深厚的情感。

2025年7月底,第十一批援藏干部和人才将接过接力棒。

这样的接力,让记者想起一场高原上的球赛——今年5月,在第十批上海援藏力量的组织下,来自阿根廷萨尔塔省的青年足球队来到日喀则,和当地青少年开展了一场足球友谊赛。由于天气原因,那场比赛的比分最终定格在半场3:2。

球赛未完待续,在开满格桑花的地方,上海援藏的故事也未完待续。记者|应琛

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。