闭经的女性,体会失去荷尔蒙的快乐

在大众语境里,更年期,绝不是什么好词。它似乎代表着女性化的终结——人老珠黄,不再有女性魅力,不再是一个完整的女人,而只是一个上了年纪、时常生气的疯癫老太婆。

潮热、失眠、情绪失控的“狼狈画面”,是大众对更年期女人固有的刻板印象。

但事实真的如此吗?

记者对英剧《伦敦生活》里一段经典台词印象深刻。女老板对着人生失意的大龄女主感叹:女性的生理命运仿佛自带痛苦,这是我们的生理命运。经痛、乳房、生孩子,我们一辈子都要自己背负……然后更年期来了。“绝经真是这世界上最他妈美好的事!虽然盆底肌会松弛,还经常发热,即使打扮精致也没人撩,但你自由了,不再是奴隶,不再是一个生育机器,而是一个性别不再重要的、一个单纯的生意场上的人。”

当我们走近那些亲历者会发现,闭经并非人生的“凋零信号”,而是一场“重新拥抱自己”的开始。无数初老女性正用亲身经历证明,失去荷尔蒙的人生,不是剩下,而是“盛夏”。

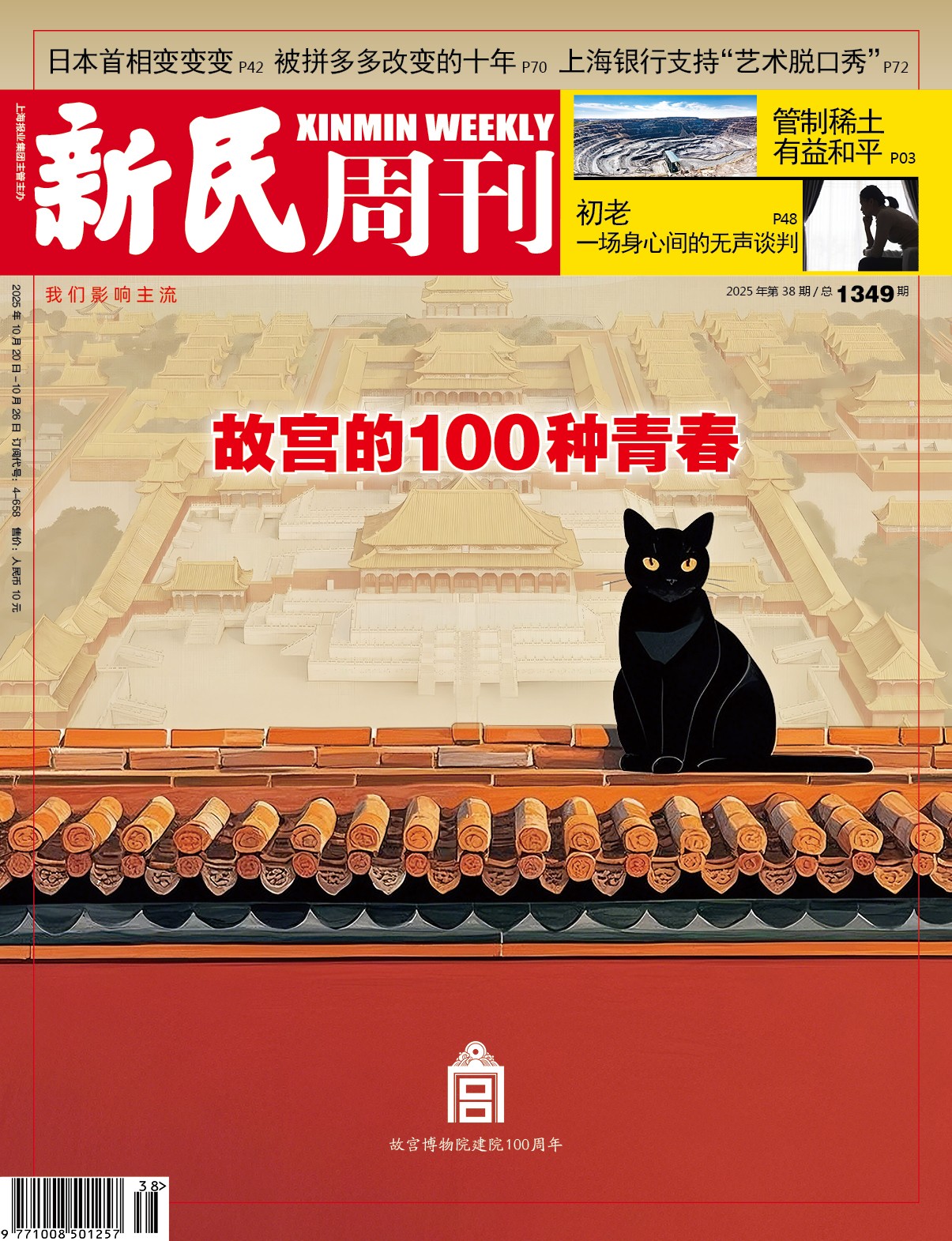

每年 10 月 18 日,是“世界更年期关怀日”(World Menopause Day)。今天,我们想聊聊在空荡荡的身体与空荡荡的生活之间,更年期的女性该如何安放自己,摆脱抑郁,获得失去荷尔蒙的快乐?

上图:英剧《伦敦生活》中关于女性更年期的经典发言令人印象深刻。

从“崩溃边缘”到“重启人生”

2015年,对49岁的木兰来说,是“天塌下来”的日子。彼时的她,正被子宫肌腺症、子宫肌瘤缠上,一场突如其来的大出血,让她躺在医院做了止血性刮宫手术。身体还没恢复,家里的变故、医院里“要么切子宫,要么打促绝经针”的诊断建议,像一座座大山压得她喘不过气。

“医生说,打针能让我提前绝经,激素稳定了,妇科问题就好了。”木兰记得很清楚,那针每个月打一次,打了两三个月后,她发现自己的情绪越来越糟——吃不下饭,整夜睡不着,独自枯坐在客厅的沙发上唉声叹气,白天则像个“木头人”一样走在路上,在单位更是接二连三地忘事情,甚至连自己熟悉的人都认不出来,而她之前最引以为傲的就是自己超强的记忆力。后来她才知道,那种治疗针会加重抑郁,“就像身体里的多巴胺被抽走了,连笑都觉得费力”。

木兰说当时并不知道一些女性会经历闭经抑郁。她觉得像她那样开朗乐观的人怎么可能抑郁呢!可是,事实上这个阶段的女性工作压力最大,孩子又处在青春期,需要母亲投入更多的时间和精力,木兰深深地感受到孤立、无助,“你所有的不开心,所有的焦虑、烦躁,都是你应该自己处理的问题,我得不到像其他病人该有的关心和帮助。或者说,家里的两个男人也根本没有办法对我感同身受”。

在抑郁最严重的时候,木兰站在阳台边缘,脑子里反复闪过“跳下去”的念头,却又怕“不死更遭罪”。儿子8月中旬去国外读书那天,她硬撑着帮儿子收拾好行李,等孩子走后,紧绷的弦突然“啪”地断了——9月的一个大雨夜,她被朋友送到了宛平南路600号(上海精神卫生中心)。

木兰在病房里想通了很多事:“抑郁不是‘矫情’,闭经也不是‘怪物’,它们只是身体在提醒我:该停下来,好好爱自己了。”

她发现社会对更年期女性存在着巨大的偏见,即便是跟自己的母亲,这个话题也总是难以启齿,她会觉得忍忍就过去了。“其实,我们之前总是因为自己的各种社会角色而压抑自己,到了更年期,这种压抑很可能就会变成抑郁症爆发出来。”

木兰说,得了抑郁症并不可怕,更年期抑郁更不用惊慌失措。“爱自己的正确方式,是建立正确的认知,更多地了解这个疾病,配合医生好好治疗,不擅自增减用药量。有些药,可能刚开始两个星期会让你非常难熬,但要相信医生,过了这个阶段药效就会真的显现出来。”出院后,木兰遵医嘱吃了两年药,从多种药减到一种,再从一片减到1/4片。她开始在天气好的时候去小区快走,周末约朋友喝咖啡,甚至捡起了以前的兴趣——阅读、写作、组织诗歌朗诵会。

10年之后,她比以前更关心自我感受。现在的木兰,会把阳台改成“小花园”,种上多肉和薄荷;会继续做着自己熟悉的事情,帮助更多女性学会关爱自我;儿子从国外发来照片时,她不再偷偷哭泣,而是笑着面对亲子分离。“闭经不是失去,是放下——放下对‘完美身体’的执念,放下对‘家庭角色’的捆绑,终于能为自己活一次了。”

在“空荡荡”里找快乐

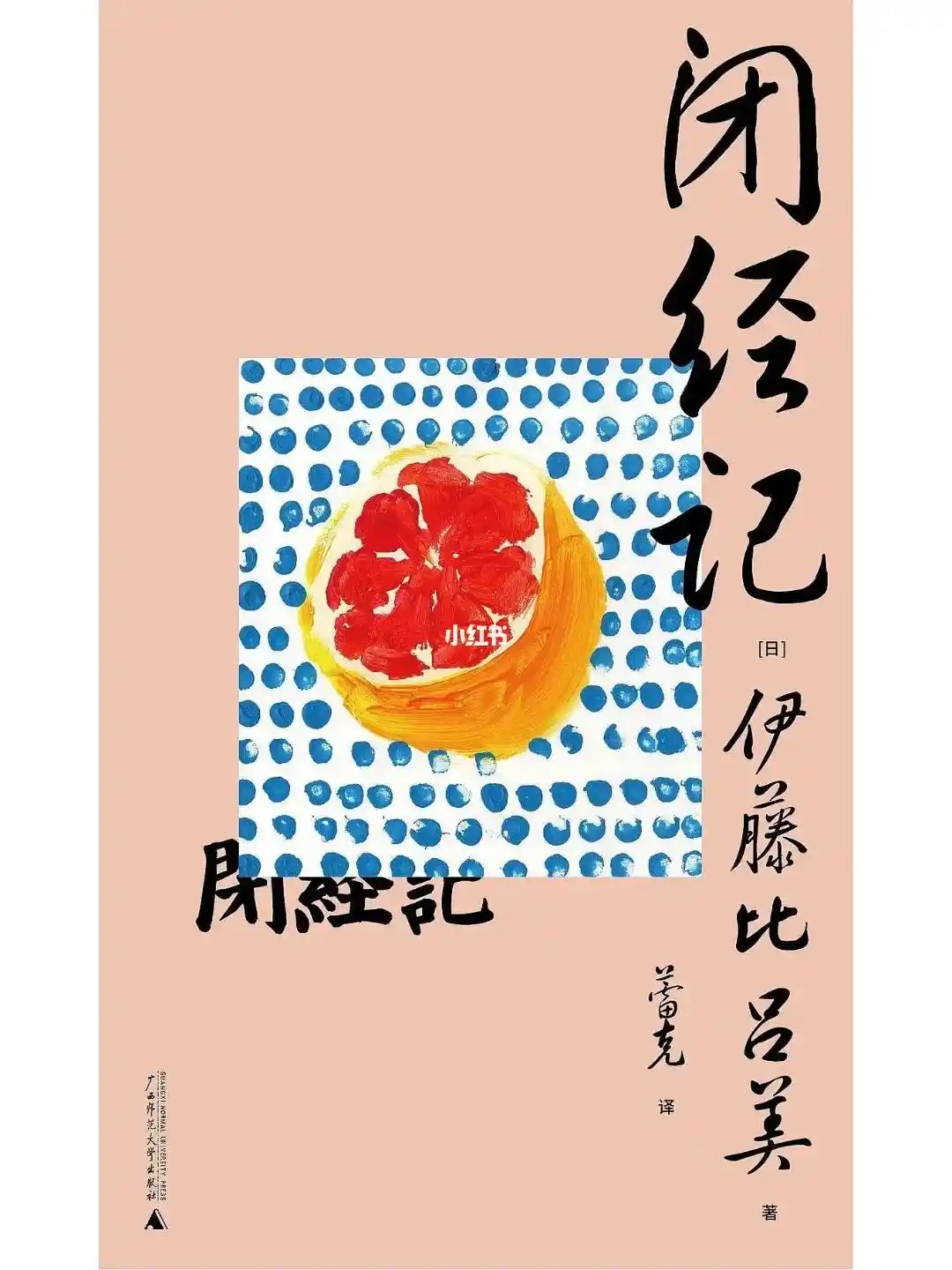

如果说木兰的经历是“从困境中突围”,那么日本女作家伊藤比吕美,则用文字把闭经后的生活写成了“散文诗”。伊藤本人拥有一段相对传奇的人生,20岁患厌食症,35岁患忧郁症,离过婚,40多岁去美国生活,55岁开始和美国画家同居,大女儿未婚先孕,她潇洒地当了外婆。在父亲去世前,她每个月长途往还于美国加州和日本的熊本照料年迈的父亲,而后又送走了大自己二十多岁的伴侣,开启独居生活。

在《闭经记》里,伊藤比吕美将被其他文学作品美化为“成熟韵味”的更年期生理变化,还原为真实的生命体验。

从50岁闭经开始,她陆续出版《闭经记》《身后无遗物》《初老的女人》,在人生的后半场,挑战衰老污名,撕破肉身禁忌,直面人生后半场的痛与乐。其实,她的书里写的并不只是闭经那点事,而是以女诗人特有的细腻和诙谐来书写更年期女性生活的方方面面——不可避免的衰老和闭经,丧失性魅力,再也减不掉的赘肉与失控的更年期,她敞亮又美丽地直面生而为女的难堪与难言之隐,百无禁忌、泪中带笑地书写所有女性必将经历的私密。更绝的是,字里行间没有“衰老的焦虑”,只有“与自己和解”的通透。

在《闭经记》里,伊藤比吕美记录了自己从45岁到60岁期间经历的更年期症状。那些被主流社会刻意忽视的话题——潮热、失眠、情绪波动、性欲变化,在这里得到了前所未有的诚实体现。

她描写半夜被热醒后“像搁浅的鱼一样在床上翻滚”的窘迫,记录激素变化导致“眼泪无缘无故就涌出来”的失控感,甚至直言不讳地讨论阴道干涩带来的亲密关系困境。这些在其他文学作品中常被美化为“成熟韵味”的生理变化,在她的笔下还原为真实的生命体验。

书中将女性特有的许多经历进行了充满诗意的描述,“我根本没觉得月经难受或麻烦,来的时候简直像和老朋友重逢。更何况月经的势头啊,就和三十几岁时一样,哗哗猛。赤红的血好似夜空中绽放的辉煌烟花,运动会上随风飘扬的旗帜,完全是一种喜庆”;“我在慢慢老去,这是事实。我已经老了,这也是事实。这些事实,都连接着不安。60岁这条境界线,对我来说像大地上的一条裂缝,黑洞洞地横陈在那里,让我慢慢明白,只要越过了这条线,该来的就要来了”;当描写更年期导致的记忆衰退时,她比喻为“大脑像被顽童乱翻过的抽屉”;形容骨质疏松则说“骨头里住进了一群爱罢工的小精灵”;“当我写下‘潮热’这个词时,它就不再是折磨我的敌人,而变成了一个可以对话的老朋友”。

《闭经记》最打动人心的部分,是伊藤比吕美如何在与身体的和解过程中,重新定义生活的意义。当社会价值逐渐将中年女性边缘化,当女性寿命预期普遍超过男性,她选择用写作对抗孤独。书中那些看似琐碎的日常记录——阅读写作、独自做饭、照料盆栽、散步冥想、观察街角流浪猫,证明了一个人吃饭、旅行、生病的日子,同样可以过得充实而有尊严。

伊藤比吕美说,初老女人的快乐,藏在“不再讨好别人”里。就像她在书里写的,“等夫死了,我再接着耽爽吧”。而当她真正送走夫的时候,她确实感受到了前所未有的轻松。“我头脑中的阴云一下子散去了,视野变得开阔,看到了迄今为止未能看到的东西。虽然肉体依旧在逐日松弛老去,但我感觉到自己被彻底净化了一遍,变得浑身轻松了。”

毕竟,在有生之年,需要她为之负责的人皆已离开或者自理,剩下的就是要过自己真正想要的人生了。对于一个从年轻时就把女人的身份当做武器,勇闯世界,浴血厮杀女汉子来说,她书写了初老的奇迹——一种奇怪的平衡,就是那种既忙碌又举重若轻的松弛感!

看不见的更年期

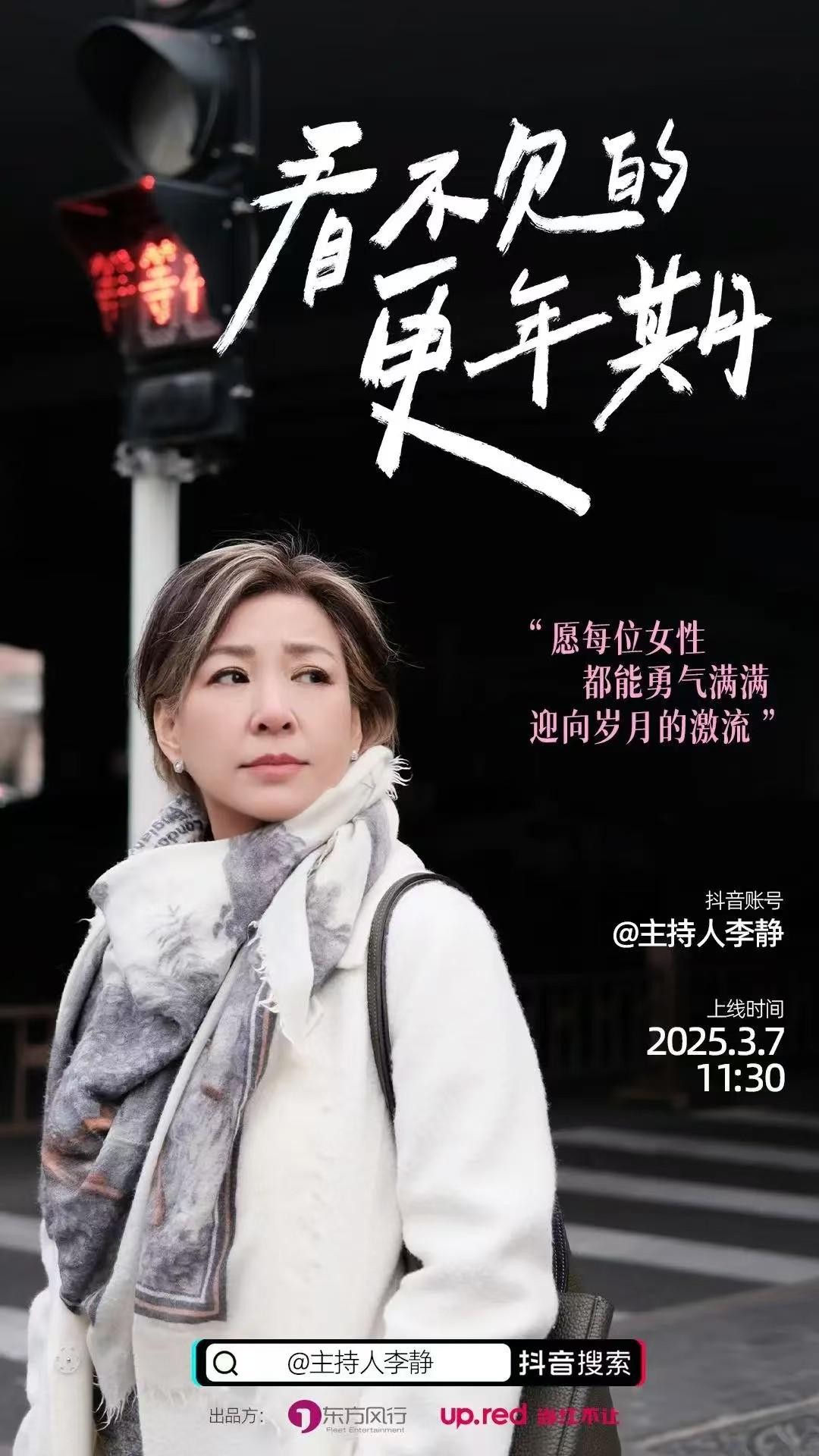

不是所有的女性都有伊藤比吕美的通透。“很多女性提到更年期,第一反应是‘怕’——怕潮热,怕失眠,怕情绪失控。但其实,更年期是女人的‘第二次成长’。”在纪录片《看不见的更年期》里,著名主持人李静的这句话,戳中了很多女性的心。这部纪录片没有讲复杂的医学知识,而是通过正在经历更年期的李静,来探讨绝经后如何把生活过成自己喜欢的样子。

上图:著名主持人李静在纪录片《看不见的更年期》里,以亲历者的身份来探讨绝经后如何把生活过成自己喜欢的样子。

纪录片里有个细节让记者印象深刻,李静作为主持人,采访了德国的一位妇科专家,她撰写了一本教女性如何度过更年期的畅销书,没想到,在德国,女性对于更年期也知之甚少,这也是她写书的主要动因。由此可见,在当今社会,中外都普遍存在一种“更年期羞耻”。

在2030年后,中国将有2.1亿女性进入这个被身体激素困扰的阶段,我们该如何应对?事实上,截至2022年底,全国大概有50%的医院已经有更年期门诊了。在正确的时机接受正确的治疗,这部纪录片特别指出了大众对激素治疗普遍存在的认知误区——激素会增加罹患乳腺癌的风险。恰恰相反,及时进行激素治疗是非常有必要的,而且雌激素的补充只需要很小的剂量就能维持身体的正常运转。困难的是,很多女性面对更年期遭遇的种种身心问题,往往以忍耐度过,而没有想到过及时就医。

“你一定要看见自己”,李静鼓励女性更年期是第二个青春期,完全可以重启。“不是要一下子推翻所有的生活方式,而是从一个小小的点开始改变。”

从木兰的“绝境重生”,到伊藤比吕美的“通透文字”,再到《看不见的更年期》里女性们的“自我救赎”,我们不难发现:绝经不是“失去”,而是“获得”——获得了不用被生理期束缚的自由,获得了不用为家庭牺牲的底气,获得了和自己好好相处的时光。

就像木兰说的:“我现在59岁,比49岁时更快乐——因为我终于明白,人生的快乐,从来不是激素给的,是自己给的。”闭经后的日子,或许会有潮热失眠,或许会有情绪波动,但只要我们愿意放下执念,捡起爱好,找到同频的伙伴,就能把“无激素人生”,过成热气腾腾的“第二春”。毕竟,人生的精彩,从来不会因为闭经而停止——它只会因为我们的热爱,变得更加动人。记者|陈 冰

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。