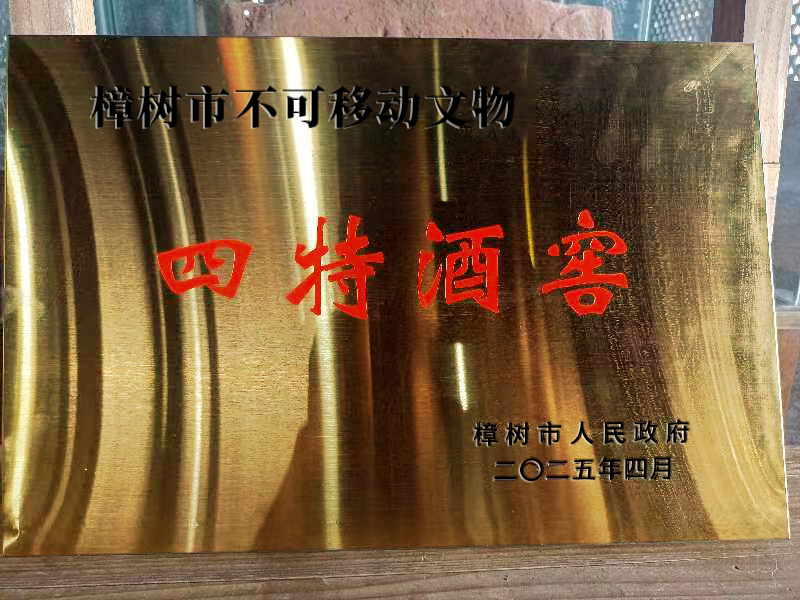

“不可移动文物”挂牌,解密四特酒“以糟养窖,以窖养酒”酿造哲学

日前,据人民网报道,四特酒窖正式挂牌樟树市“不可移动文物”。这块沉甸甸的牌匾,不仅是对一群组建于上世纪60年代独特窖池形态的官方认证,更是对一段跨越半个多世纪、至今仍生机勃发的酿造传奇的无上肯定。它标志着四特酒在探索中国白酒风味与推动传统文化传承的征途上,迈出了具有里程碑意义的关键一步。

红褚条石窖材:铸就有益菌“微生态王国”

上个世纪60年代,怀揣着对极致风味的追求,樟树酿酒厂(四特酒前身)的匠人们开启了一场关于酒窖的革命。在选材方面,他们最终将目光锁定在江西龙虎山丹霞地貌孕育的瑰宝——红褚条石上。这一石材质疏松多孔,吸水性强且防潮,仿若亿万有益微生物繁衍生息的天然“蜂巢”。

经过反复的研究改造,酿酒师傅们以红褚条石为基础,在酒窖底部铺设优质窖泥,顶部再盖上严密的封窖泥,最终,一种“亦泥亦石,非泥非石”的独特窖池横空出世。

与传统酒窖的砖材相比,红褚条石的微孔结构更利于有益微生物的繁衍,上下窖泥则如护盾,与石壁共同营造出恒温恒湿、养分丰沛的微生态环境。在此独特的发酵环境中,众多复杂有益菌群实现了充分融合,酒体的矿化与活性化也得以大大增强,从而成就了四特酒独特的“清香醇纯”特香风味。

“以糟养窖”体系:“万年糟”孕育特香风骨

然而,四特酒窖的历史传奇,远不止于匠心独运的物理形态,其真正的灵魂在于一代代四特人坚守的酿造哲学——“以糟养窖,以窖养酒”。

这一体系的核心工艺为“续渣混蒸、三进四出”:将优质的赣鄱大米与发酵成熟的酒醅精准配比,混蒸后扬冷至适宜温度,拌入凝聚多种微生物群精华的秘制大曲,再投入红褚条石窖池中密封发酵。如此周而复始,形成了一条永不枯竭的“万年糟”生命之河。

时光,是这里最伟大的酿酒师。在“万年糟”生生不息的轮回中,每一次投粮、发酵、取酒,都是对窖池内微生物形态的驯化与择优。经年累月,这些有益微生物生态体系也日趋成熟,并积累了丰富了香味物质,从而在发酵中赋予酒体浓、清、酱三香协调的卓然风骨。时间越久,这一体系就越完善,所酿酒体也愈发醇厚甘美,反之,一旦窖池间断使用,这一持续酿造70余年的“活化石”便将面临消亡的风险。

传统现代并行:匠心守护+科学立标永续传承

四特酒有限责任公司董事长廖昶曾多次表达“让传统的更传统,让现代的更现代”的理念,对应了四特酒传承历史、古为今用的发展信条。今天,在四特酒三大酿造基地的5000余口窖池中,依然保留着传统老窖池643个,这些老窖由专业工人数十年如一日精心养护,确保窖池内微生物菌群活力旺盛,所酿酒体品质上乘。

守护这份“活文物”,不仅需要匠心的温度,更需要科学的标尺。身为特香国标核心起草单位,四特酒将特香型白酒“采用泥底红褚条石窖为发酵容器”的生产工艺提升到了国家标准层面,并主持起草《特香型白酒窖池》地方标准,自2022年起明确了特香型白酒窖池的术语和定义、技术要求及窖池保养,既填补了相关标准的空白,也为红褚条石窖的科学保护提供了法规支撑。

作为拥有深厚历史底蕴的酒企,在获评“不可移动文物”挂牌前,四特酒就已经获评多项文化遗产类称号。2009年,四特酒酿制技艺被列入樟树市非遗名录,并在2010年升格为省级非遗项目;2019年,四特酒公司获批省级非物质文化遗产生产性保护示范基地,同年入选首批江西省传统工艺振兴目录;2023年,四特酒“祚延园厂区”获认定为首批江西省工业遗产;2024年,四特酒成功入选第三批中华老字号。

红褚条石窖池,是时间的雕塑,更是匠心的丰碑。“不可移动文物”牌背后,承载着四特酒对过往辉煌的铭记,以及对未来坚守初心的承诺。这些持续演化的“活文物”,将继续酿造特香芬芳,书写属于中国白酒的传奇未来。