重读烈士家书:深情的家国告白

75年前那个寒意渐浓的深秋,中国人民志愿军官兵毅然决然地跨过鸭绿江,奔赴抗美援朝的战场,谱写了气壮山河的英雄篇章。身前是枪林弹雨的战场,身后是千万个等待的家庭,战士们与家人亲友联系的唯一方式就是写信,而他们留给家人的念想,很多时候就藏在几页薄薄的信笺里。

如今捧读这些沾满硝烟、浸透着岁月沧桑的战地家书,似乎还能闻到那个时代的气息。这些纸张已经泛黄的书信,是真实滚烫的历史见证。那些从志愿军英烈心底流淌出来的文字,真挚感人,令人泪目,字字句句传递着爱与牵挂,饱含深切的家国情怀。

烽火传书:

血与火淬炼的战斗誓言

上图:5月8日,在位于北京的中国人民革命军事博物馆,抗美援朝战争馆吸引观众。图为观众参观抗美援朝战争馆。

“自入朝后,除了走路就是打仗。”1951年冬,志愿军67军军长李湘在给妻子安淑静的信中轻描淡写“表带与腰带已紧了三孔”。这位创造过3天歼敌1.7万纪录的指挥员,在信里反复叮嘱“不要比享受,要比奉献”,却对自己细菌感染,身体逐渐被病魔侵蚀的病情只字未提。次年7月,他在美军细菌战中牺牲,成为抗美援朝牺牲的最高级指挥员,抽屉里还压着未寄出的半封家书。

浙江建德烈士程可忠1953年5月14日的绝笔信中,仓促写下“亲爱的父母哥哥妻子全家老幼们……我今天接受最光荣的突击任务,为人民立功时间到了”,信中的文字简洁而有力,虽然带着仓促涂改的痕迹,但却让人真切地感受到了程可忠在面对生死考验时的坚定与从容。他在信中细致地交代了“35万元旧币分配”的事宜,对家中的每一个人都表达了深深的牵挂和嘱托。然而,他更放不下的是“为家族争光”的誓言,是为祖国和人民而战的崇高使命。这封家书在历史的长河中沉寂了72年,经韩国教授金相圭整理、跨国接力,直到2025年才送达程可忠的孙辈手中,信纸上涂改的痕迹,成为25岁青年留给世界的最后温度。

还有许多家书永远停留在了“未寄出”的状态,它们成为了历史的遗憾,也成为了英雄们不朽的丰碑。长津湖“冰雕连”战士宋阿毛的遗书,被小心翼翼地塞在胸前口袋,字迹被体温融化,但那些模糊的字迹依然能够让我们感受到他坚定的信念和不屈的意志:“冰雪啊!我决不屈服于你,哪怕是冻死,我也要高傲地耸立在我的阵地上!”在零下40℃的长津湖,宋阿毛和他的战友们为了不暴露目标,在阵地上坚守了三天三夜,最终全部壮烈牺牲。

1953年夏季反击战前,23军参谋长饶惠谭从抗美援朝前线寄回的一封家书,语气坚定而豪迈:“我们在前线上努力杀敌保卫祖国……母亲和兄嫂等是光荣的家属。”这封写给兄长的信,也是他写给亲人的最后一封信。不仅仅是一封家书,更是他的战斗宣言,字字句句流露着志愿军战士敢打必胜的血性铁骨。两个月后饶惠谭在敌机轰炸中牺牲。

在四川省德阳市中江县黄继光纪念馆,珍藏着特级英雄黄继光牺牲前六个月,在战斗的间隙写给妈妈的一封信,也是他留下的最后一封家书。“男现在站在光荣战斗最前面,不立功不下战场。”朴素誓言背后是黄继光在上甘岭战役舍身堵枪眼的壮举。黄继光用自己年轻的生命,兑现了自己的誓言。他在家书中的话语,如同一把火炬,照亮了无数战士的心灵,这不仅仅是他个人的誓言,更是全体志愿军战士的心声。

纸短情长:

字里行间的家国情怀

志愿军空军飞行员鹿鸣坤在给未婚妻朱锦翔的信中写道:“这次我们都去锻炼,你是在战争环境锻炼,我是在空战中锻炼,你望我当英雄,我望你早日入党成模范。”就在这封信写出三个月后,鹿鸣坤便牺牲在一次空战中,这封让朱锦翔心中一直期待着胜利重逢的浪漫书信,成了她心中永远的痛。1956年,朱锦翔在沈阳抗美援朝烈士陵园与鹿鸣坤“重逢”,耳边仿佛还萦绕着鹿鸣坤“你望我当英雄,我望你早入党”的约定。

“我在上甘岭一切都好,不要挂念。我要努力学习,积极工作,坚决杀美国鬼子,争取立功戴上大红花,使得全家光荣……”1953年3月,在坚守上甘岭阵地的战斗间隙,志愿军文化教员李征明趴在坑道里给几个妹妹写信,还寄去30万元旧币让大哥买钢笔和口琴,把对家人的爱与思念化作深情的文字。

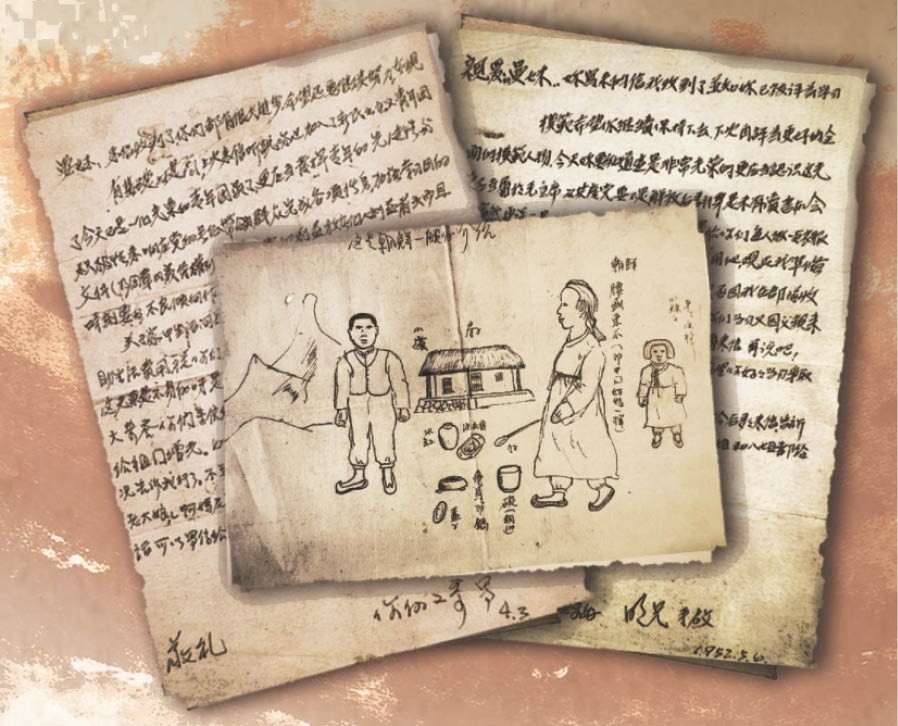

上图:李征明烈士写给妹妹的“手绘家书”。

为让识字不多的妹妹看懂,李征明在信中画满“表情包”和形象的图画。让姊妹几个没想到的是,李征明写给她们的这些充满童趣的“手绘”家书,有一天再也收不到了。三个月后,两次负伤的李征明牺牲在反击战中。最小的妹妹李晖后来回忆说:“他怕家里人为他担心,信中从没提过前线的真实情况。他牺牲后,我们才明白,二哥把血与火的战场藏在身后,把温暖和爱传递给家人。”

1951年,卫生员许玉成所在的志愿军部队开拔经过西安老家,但由于时间紧迫,他没能回家,后来在家书里用“大禹治水三过家门而不入”自比。1952年4月在后方休整的他终于有机会给父母写家书,开头就是一连串问候:“近来身体健康否?工作忙吧?在祖国,人民的生活现在怎样?是否普遍得到了改善……”

当年9月,许玉成收到了一张全家人的合影。他在回信中兴奋地说:“未能想到我家能够照这样一张相,全家能够团圆得这么好。我看了相片,家里的一切情况我都在了解,我的思想上才能够放心,安心地为人民服务。”他将这张照片珍藏起来,期待凯旋后也想跟家人一起拍一张大合影。但几个月后,许玉成在抢救负伤的战友时被弹片击中牺牲,那个与家人合影的小小心愿,就这样留在了异国他乡。

特级英雄杨根思在给父亲的信中,虽然话语简洁,却充满了对家庭的愧疚和对父亲的牵挂:“父亲,儿为国牺牲,不能尽孝,请您原谅。”寥寥数语,却让我们看到了一位英雄在国家和家庭之间的艰难抉择,以及他为了国家利益,不惜牺牲个人幸福的崇高精神。李湘军长在20余封家书中,反复询问女儿“是否认得200个字”,这看似琐碎的关心,却饱含着一位父亲对女儿深深的爱意。罗盛教在救人牺牲后,口袋里那封写了一半的信中,“家乡土改应该完成了吧”的文字,让我们感受到了他对家乡的深深眷恋和对国家建设的关心。

这些战火中的书信,既有普通人的柔情,更有超越小我的家国大义,构成最动人的“双重告白”,让“保家卫国”四个字有了具体的温度。这是志愿军战士们用生命书写的历史,是他们对家国情怀最深刻的诠释。正如丹东纪念馆讲解员所说:“每笔牵挂都连着家国,每个承诺都重于生命。”

跨越时空:

永不泛黄的精神传承

上图:在位于辽宁丹东的抗美援朝纪念馆,国防教育园区陈列的抗美援朝时期及中国人民解放军在发展和壮大过程中使用的重要装备。

目前,已有12批共1011位在韩志愿军烈士魂归故里,回到了祖国的怀抱。在这些烈士中,有28位通过家书线索确认了身份。这些家书,不仅让烈士们的身份得以确认,更让他们的亲人找到了心灵的慰藉。

当中国空军以最高礼遇接运烈士遗骸回家时,00后在弹幕里刷屏“这盛世如您所愿”,则是年轻一代对先烈们的深情告白。我们知道,志愿军的家书,早已成为民族的精神密码,在每一个读懂它的人心中,永远滚烫。这些家书从未真正泛黄和尘封,仿佛有一种神奇的力量,能够穿越时空,点燃我们内心深处的热血,成为一种精神的传承。

正如《鸭绿江来信》一书编者所言:“这些带着体温的文字,让我们看见:所谓家国情怀,从来不是抽象的概念,而是藏在‘盼你带好孩子’的叮嘱里,落在‘多杀美国鬼子’的誓言中,更融在‘让下一代不再打仗’的牺牲里。”

鸭绿江边的风,吹过75年仍带着暖意。那些穿越时空的文字告诉我们:所谓岁月静好,不过是有人曾把生命折成信笺,让和平的阳光永远照耀在鸭绿江边。英雄从未远去,他们的牵挂化作了山河无恙,他们的誓言长成了人间烟火。记者|刘朝晖

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。