今天我们如何来看待苏联文学?

今天的我们如何看待苏联的文学?苏联都已经不存在了,苏联文学是不是也该归入故纸堆中?

与声誉如日中天的俄罗斯文学相比,苏联文学在文学史上的地位多少有点尴尬。一方面,白银时代作家——那些与苏联当局的意识形态格格不入的作家——曼德尔施塔姆、巴别尔、安德烈·别雷、扎米亚京、阿赫玛托娃、茨维塔耶娃、蒲宁、帕斯捷尔纳克等人仍然拥有大量读者,在文学界、学术界的评价也非常之高。但另一方面,苏联政府当年推崇的作家,却越来越多地失去读者。

但问题真的那么简单吗?诚然,苏联时期出版过很多假大空的作品,但真正伟大的文学作品是可以超越意识形态的束缚,在与白银时代作家相左的意识形态阵营中,依旧可以熠熠生辉,承受住历史的检验。肖洛霍夫、高尔基、法捷耶夫、绥拉菲莫维奇、布哈林、瓦西里耶夫……上了点年纪的读者恐怕才能熟悉的作家名字,你以为他们只会忆苦思甜宣扬阶级斗争吗?那就大错特错了!他们的作品应该被更客观的眼光阅读。如果你这样做了,你会发现一个新的世界。

真的有人在读高尔基吗?

灵魂拷问:真的还有人在读高尔基吗?

高尔基的《童年》是教育部规定的小学六年级必读课外书,照理说读过的人要以亿计,可是真的有人在读高尔基吗?

《童年》到底在讲什么?它的第一章第一页就在写,主人公阿廖莎的父亲去世了,她的母亲上身没穿衣服,在丈夫的尸体旁边生孩子!

她是怎么生孩子的?高尔基在第三页这样写道:

母亲忽然从地板上费劲地挺身站起,马上又坐下去,仰面倒下,头发铺散在地板上。她紧闭着两眼,刷白的面孔变青了。她像父亲那样龇着牙,声音可怕地说:

“把门关上……阿列克谢,滚出去!”

外祖母推开了我,跑到门口喊道:

“亲爱的人们,不要怕,不要管她,为了基督,请你们走开吧!这不是霍乱症,是生孩子,请原谅,好人们!”

我跑到黑暗的角落里,躲到箱子后面,从那里看母亲在地上打滚,呻吟,牙齿咬得格格地响。

真的有人在读高尔基吗?如果读过,怎么可能第一章前几页的内容都没有看到呢?这么多年,从专家学者到父母家长再到六年级的孩子本人,你们真的有读过这本书吗?笔者确实是有点好奇的:这样的内容真的适合小学六年级的孩子阅读吗?

不仅如此,高尔基在《童年》中还大段描写阿廖莎的外祖父如何家暴殴打他的外祖母!

上图:高尔基《童年》。

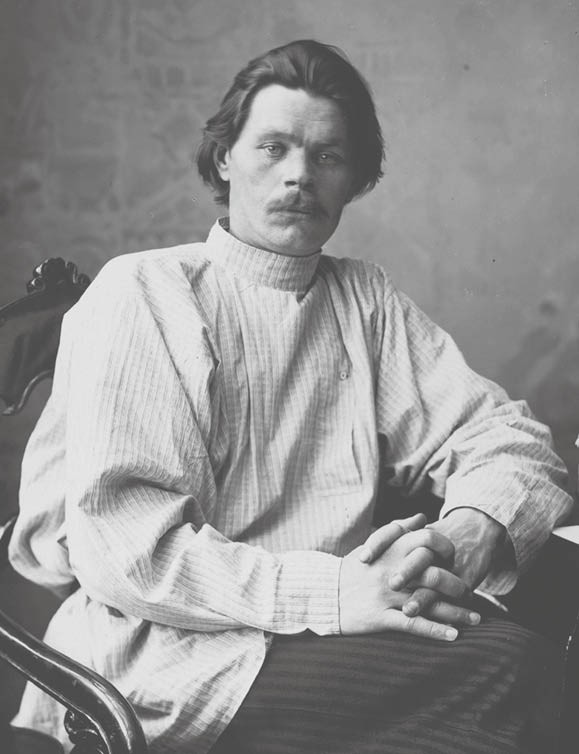

上图:青年时的高尔基。

外祖父是主人公阿廖沙十分讨厌的一个人,他矮小、干瘦,只有外婆的肩膀高,走起路来步子快而细,自私残忍,野蛮粗暴,动不动就打人骂人。高尔基对他无论是外貌描写还是内心世界的刻画,都反映出他对外祖父的憎恨。外祖父甚至用四根针扎在外祖母的头皮里!对于外祖父的种种恶劣行为,阿廖沙是非常讨厌的,尤其是外祖父无故殴打善良的外祖母时,他无比愤怒,要报复外祖父。

不能因为标题是“童年”,就想当然以为适合小学生阅读。人们是不是同样想当然地都把高尔基的《童年》视作和《钢铁是怎样炼成的》一样的作品了?高尔基的《童年》当然是一部非常了不起的自传体小说,但它的杰出不是因为宣扬阶级斗争,而在于他用极为有力的文笔真实残酷地描写了他悲惨的童年生活,他写出了底层生活的残酷诗意。就这本书表现出来思想的深度和文字的难度,现在小学六年级的孩子是很难理解的,勉强让他们阅读只会成为孩子的负担。

高尔基另一部重要的作品是《阿尔塔莫诺夫家的事业》,这是高尔基晚年创作的一部长篇小说,高尔基自己称它为“一部大型的中篇小说”,但是它无疑具有严格意义上的长篇小说的规模与分量。就其视野之开阔、思路之深远、内涵之丰富而言,可以说是非常好的一部作品。可是呢,从1957年至2002年,共出版6个中译本,在豆瓣读书上,这6个版本的全部评论加起来只有10条,可见根本就没什么人在看这本书,绝大多数中国读者恐怕根本不知道有这本书存在。

这本书根本就不是如简介所写的在讲什么资本主义必然的衰落,而是完全照着陀思妥耶夫斯基《卡拉马佐夫兄弟》写的。三个儿子,有一个去修道院,跟《卡拉马佐夫兄弟》的人设简直一模一样。高尔基写一个家族内部的革命与叛乱,显得幽深神秘,个人以为,这本书令久负盛名的《卡拉马佐夫兄弟》也黯然失色。高尔基通过这样一部小说与陀思妥耶夫斯基搏斗,而世人却完全看不出来,可惜。

上图:托尔斯泰与高尔基。

高尔基之所以要写这样一部小说,和他对陀思妥耶夫斯基的态度是分不开的。1913年9月和10月,高尔基在《俄罗斯语言报》上接连发表《论卡拉马佐夫气质》《再论卡拉马佐夫气质》等文章,号召阻止陀思妥耶夫斯基的作品《群魔》公演。高尔基是最早公开批评陀思妥耶夫斯基的作家,他说:“陀思妥耶夫斯基笔下的人物从美学价值看,都是遭到极度歪曲的灵魂,丝毫没有值得欣赏之处。”

上图:高尔基《阿尔塔莫诺夫家的事业》。

他不是单纯从革命的角度来看待陀的文学作品的,他首先想到的是人性。对陀思妥耶夫斯基笔下神经质的人物,高尔基很不以为然,他说:“可是,我知道,人不是这样的。”用一部《阿尔塔莫诺夫家的事业》,高尔基书写了他所知道的人,与《卡拉马佐夫兄弟》相似又完全不同的人。这样的人,笔者认为,和陀思妥耶夫斯基相比,更深邃,更有震撼人心的力量。可是,几乎没有人注意到这本杰作,因为高尔基是一个显得“过时”的名字,已经没有什么人在认真读他的作品了。

绥拉菲莫维奇:

鲁迅钟爱的作家

1924年,绥拉菲莫维奇发表长篇小说《铁流》时,已经61岁了,但是他的创作却如鲁迅所喜爱的木刻版画一般,字字如刀,犀利无比!

《铁流》描写的是十月革命后,苏联内战期间,古班的红军——达曼军,带领被古班的哥萨克富农和白匪军残害的红军家属和被迫害的群众,突破叛乱者和白匪军的包围,进行英勇转移的事迹。但这本小说的成功,不在于正面歌颂苏维埃的故事情节,因为《铁流》的情节性很弱,强就强在诗一样的语言上。他写:海立起来了,白牙闪着淡玫瑰色的光芒,伤风的草原上的声音在伤心地诉说着……

哥萨克塔曼地区的干草,粪堆,热气,尘土,叛乱,骚动,愤怒……跃然纸上。语言和人物群像描写如巴别尔的《骑兵军》一样,诗化,推动叙事前进,呈现出一种奇特的苏维埃意识流文学样式。以现在的眼光来看,也是非常先锋和前卫的。

鲁迅先生给《铁流》以很高的评价,说它是表现了“铁的人物和血的战斗”的成功之作。应鲁迅先生之约,翻译家曹靖华在苏联列宁格勒着手翻译。曹靖华翻译完成后,鲁迅亲自编校,瞿秋白代译序言。

上图:鲁迅钟爱的苏联作家绥拉菲莫维奇。

鲁迅在《铁流》的译介、出版、宣传、流通、抗争方面付出了巨大的精力。《铁流》一出世,便立遭严禁。鲁迅先生便想办法通过好友内山完造开设的内山书店,把书籍放在柜台下面,将一千册书一点一滴渗到了读者中间。1932年4月23日,鲁迅信告曹靖华,因受“一·二八”战事影响,《铁流》以及《毁灭》(法捷耶夫作品)销路不畅,拟将存书折半售给光华书局。6月18日,鲁迅在致台静农的信中说:《铁流》与《毁灭》“两书皆自校自印,但仍为商店所欺,绩不偿劳……自印之二书,则用钱千元,而至今收回者只二百”。6月25日,鲁迅收光华书局《铁流》版税。7月6日,鲁迅将自己珍藏的日译本《铁流》寄给曹靖华,托他转赠绥拉菲莫维奇。鲁迅先生还曾给绥拉菲莫维奇发过一个祝电,在鲁迅与苏联作家的关系中,这也甚为罕见。

曾几何时,《铁流》和《毁灭》在中国也是畅销书,作为革命文学的典范受到推崇,但是随着中苏交恶,以及之后苏联解体,这些苏联老作家的作品也被打入了冷宫。但鲁迅没有看走眼,读过《铁流》的读者都会惊讶于他兼具诗意与力量的文笔,这是革命洗礼的产物,更是个人才华的体现,具有独特的文学魅力。

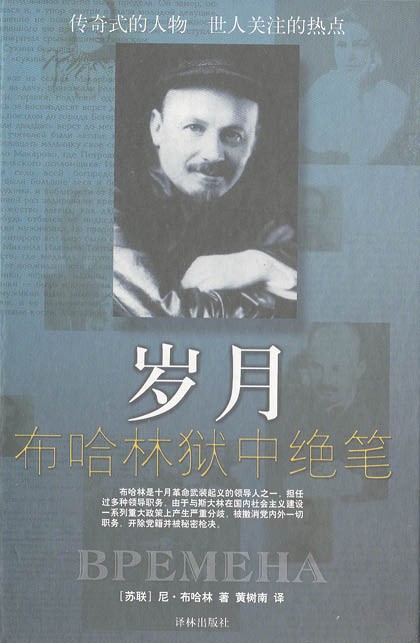

布哈林的临终遗作《岁月》

1992年,邓小平同志发表著名的“南方谈话”。在讲话中,邓小平同志说他学习马列主义的“入门老师是《共产党宣言》和《共产主义abc》”。《共产主义abc》的作者,正是苏联早期联共(布)党和共产国际的重要领导人布哈林。

布哈林曾任联共(布)党中央委员会委员和政治局委员,共产国际执行委员会委员、主席团委员、政治书记处书记、《真理报》主编,曾经被誉为苏共“党内头号思想家”。他是列宁的左膀右臂,参与领导了十月革命。他与普列奥布拉任斯基合著的《共产主义abc》,通俗并较全面地阐述了科学共产主义的基本原理。此书曾先后再版几十次,被译成多种外文出版。对包括中国共产党人在内的世界各国共产党人产生了重要影响。

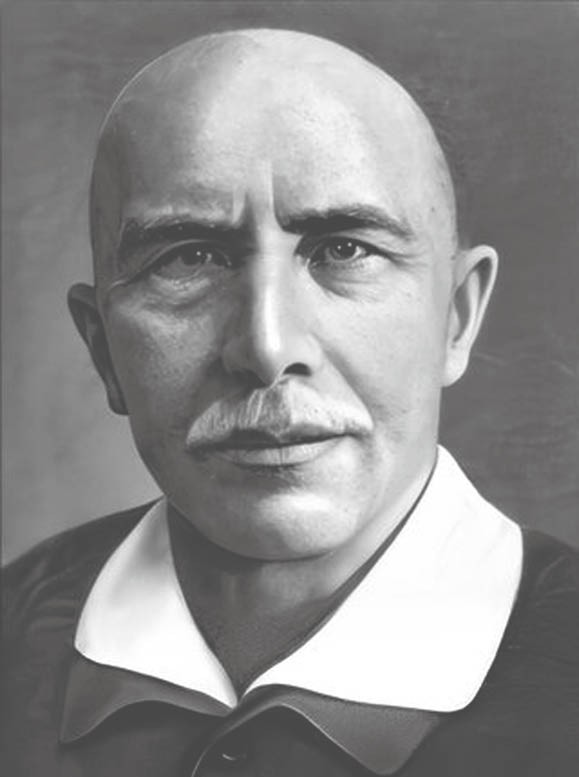

上图:苏联早期重要领导人布哈林。

列宁逝世后,他同斯大林站在一起,帮助斯大林在战胜托洛茨基的斗争中起了重要作用。但之后由于和斯大林的政见分歧于1929年被解职和开除苏共。苏联肃反运动(大清洗)时,1938年2月,苏联成立了特别军事法庭,对布哈林、李可夫为首的“右派和托洛茨基集团”进行公开审讯,1938年3月14日(一说15日),布哈林同李可夫等人一并被秘密枪决,年仅49岁。1988年,苏联政府为布哈林平反,恢复其名誉。

这样一个政治人物,你能想象他在临终前竟写了一部文学性很高的长篇小说吗?

布哈林在监狱之内的13个月内,以惊人的毅力和常人难以想象的平静回顾自己的一生,写出了长篇小说《岁月》。

《岁月》从布哈林的童年开始写起,此时,身陷囹圄的布哈林念及生命来路故友亲朋,布哈林回忆自己的家庭生活虽然不算高贵但却充满快乐温馨的种种感人时光,在学校里当教员的父亲与当校长的连襟之间的分歧争斗,到边远外地做税务小官员之后与邻里之间的友好相处,父亲失业之后在两个叔叔家里寄人篱下、等待找工作期间的心智成长,父亲终于有了一份工作之后的全家再次迁徙和自己的稳步成长。日子看似普通冗长,但布哈林对各色人物的刻画栩栩如生,写自己人生观的形成娓娓道来,说到自己所读的书、所见识的各种人物如莫里哀、果戈理、契诃夫、托尔斯泰、屠格涅夫、狄更斯、海涅等,都是如数家珍津津乐道,尤其是布哈林对诗歌的钟爱对理论的兴趣对宗教的质疑,更有布哈林渴望成为昆虫学家、作家的隐隐期待,对大自然风光的天才般的观察令人印象深刻。

上图:布哈林临终前写的长篇小说《岁月》。

如果没有这部作品,也许从来没有哪个人会把布哈林和文学这两字联系在一起,但是这部《岁月》让布哈林成为苏联文学史乃至世界文学史上具有一席之地的重要作家,笔者可以这样说,这部多少有些意识流色彩的作品,令法国作家普鲁斯特闻名遐迩的七卷本《追忆似水年华》也黯然失色!

很可惜,这部小说只写到作者中学时代,未及述及他参加革命工作的重要历史阶段,布哈林就离开人世了。如果他能一直写下去,相信他一定会留下关于十月革命和苏联早期历史的重要史料。但也正因于此,在遗憾之余,我们可以抛开政治和历史因素,单纯从文学层面来审视这部小说。30万字,400页,却只写到作者中学时代,可见布哈林的描写是多么的事无巨细。布哈林用单纯细腻的文笔,为我们讲述他的童年时代。那无忧无虑、好像与残酷的现实政治完全无关的童年,与布哈林的人生命运仿佛形成了鲜明的对照。也许,那样的童年,才是布哈林真正向往的吧。

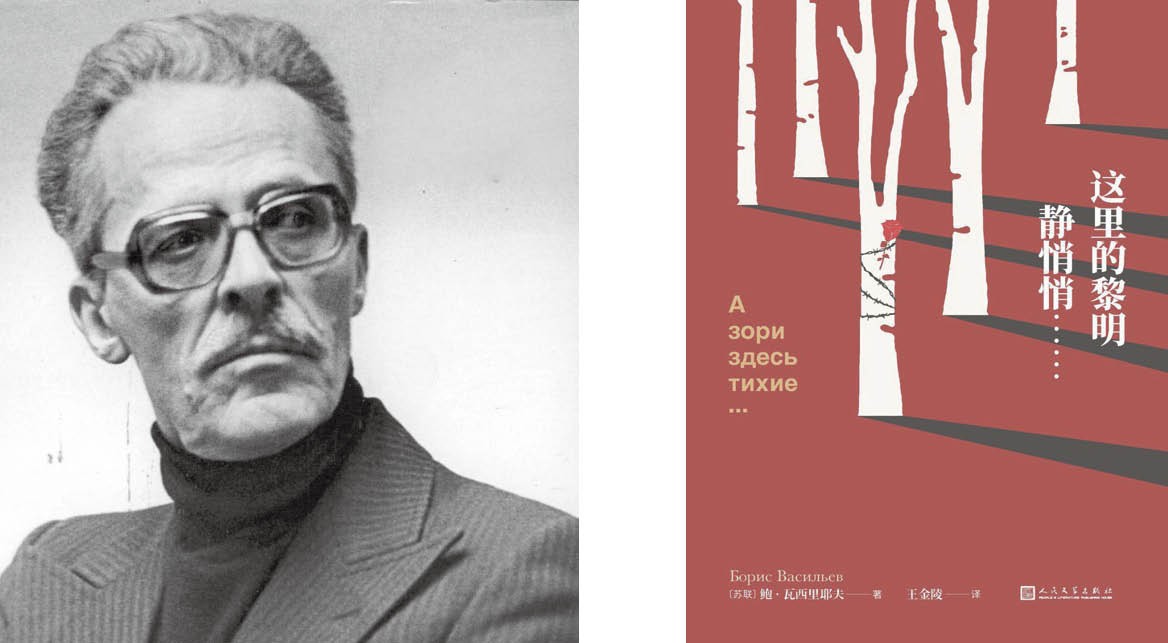

瓦西里耶夫:

《这里的黎明静悄悄》

苏联主流文坛涌现出多位重量级的作家:普里什文、艾特玛托夫、西蒙诺夫、格拉宁、邦达列夫等人的作品至今看来,仍未过时。其中,尤以因发表中篇小说《这里的黎明静悄悄》而名声大噪的鲍里斯·瓦西里耶夫为读者所熟知。

1969年,《这里的黎明静悄悄》在苏联《青春》杂志上发表,5个女战士抗击法西斯,被淤泥沼泽吞没的故事在读者中产生极大的震动,成为了瓦西里耶夫的代表作。

上图:

(左)苏联著名作家瓦西里耶夫。

(右)瓦西里耶夫的代表作《这里的黎明静悄悄》。

瓦西里耶夫的作品多以战争为主题,受到了与战争为伴的那一代人的喜爱。瓦西里耶夫的作品曾被多次搬上舞台和银幕。仅《这里的黎明静悄悄》就曾在5个剧院上演。1972年,这部“遭遇街谈巷议”的中篇小说被导演斯·罗斯托茨基搬上银幕,并取得了世界性的成功。影片获得1973年威尼斯国际电影节纪念奖、奥斯卡奖提名和全苏电影节大奖。瓦西里耶夫的名气随着这部电影的成功而大增,小说原作更加受到追捧,被视为世界文学史上的经典之作,瓦西里耶夫本人在1975年也因这部作品荣获苏联国家奖金。2005年反法西斯战争胜利60周年之际,由俄中联合拍摄的同名电视剧在中国热播。

这篇小说得到赞扬,理由多是其中闪现着人性的光芒,但其实阅读这篇小说最大的感受,人性问题还在其次,首要的成功因素,是作者掌控叙事的能力。这篇小说篇幅不长,但也不短,8.1万字的篇幅,和余华的《活着》差不多。但与余华用这样的篇幅讲述福贵半个世纪的命运波折相比,《这里的黎明静悄悄》讲几个女兵几天内发生的故事,叙事切口要小得多。

瓦西里耶夫有条不紊,字字精准,这样一个主旋律故事,却被书写出非常强烈的紧张感,悬念丝丝入扣,充满故事张力。相对于许多让人摸不着头脑的西方现代派小说,这篇近乎完美的小说更应该成为有志于小说写作者的学习模板。但后世读者只知电影,不知小说。作为优秀的小说家,瓦西里耶夫不应该被遗忘。苏联诗人库古里丁诺夫这样评价说:“世上有一些作家,颇有名气,人们知其人,却很少读其作品,这样的作家是可怜的!世上有一些作品相当有名,但很少有人知道其作者是谁,这样的作家是幸福的!你,瓦西里耶夫,就是这样的作家!你值得骄傲!”记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。