三毛九十

光光头上三根毛,圆圆鼻子往上翘……在中国美术史上,有这样一位可怜、可爱的小男孩,曾经引起数以千万读者的喜爱,也曾影响过几代人,这就是被刘旦宅先生誉为“上海画坛一只鼎”的漫画大师张乐平先生笔下诞生的漫画人物“三毛”。

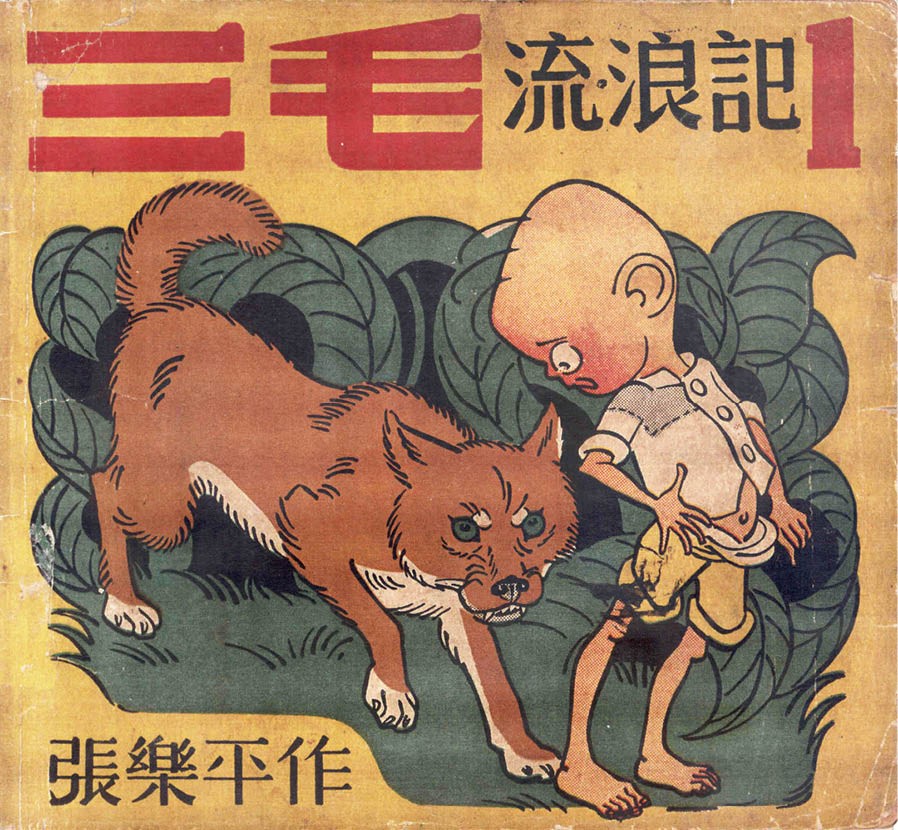

三毛作为中国长篇漫画代表人物之一,问世至今已整整九十年了。他诞生于上海,1935年7月28日的《晨报》副刊《图画晨报》上,因为发表连环漫画《王先生》的漫画家叶浅予生病,张乐平临时救急,在该报发表了两幅有关“三毛”的漫画,以补《王先生》之缺,这可能是现在能找到的最早的“三毛”。没想到的是,这一可爱的小男孩形象一经问世就广为流传,张乐平先生也被誉为“三毛之父”,特别是《三毛从军记》和《三毛流浪记》两部长篇连环漫画,不仅成为中国美术史上的经典,更被誉为“没有文字的文学巨著”。到了今年,三毛90岁了,依旧是家喻户晓的中国漫画经典代表人物,影响深远。

不仅如此,几十年来,有关三毛系列的漫画书,始终畅销不断,更被译成多种文字,行销海外,有关三毛的戏剧、电影、电视剧、动画片,更是层出不穷,全新的三毛系列动画片依旧火热播映……90岁的三毛不仅是中国漫画的典型代表,更是上海文化的一张永不过时的金名片,也是一款热门的文化IP。90年来,三毛故事始终伴随着读者,更是被不断改编和重新演绎,在各个领域持续焕发新的生命力与感染力,深刻影响了数代人的心灵。

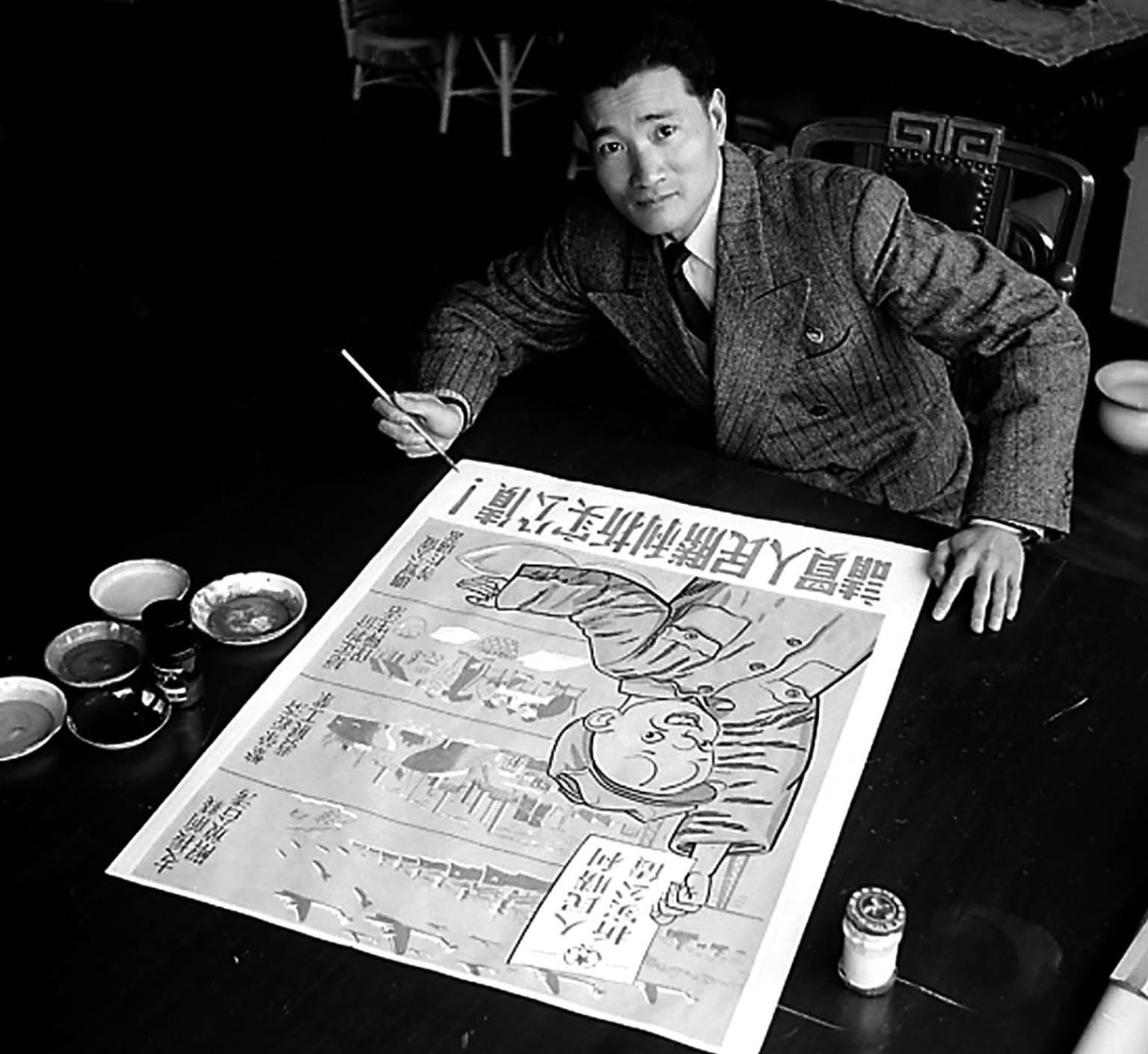

张乐平。

漫画时代

关于漫画一词,究竟属于异域引进的“舶来品”,还是早在宋代《容斋随笔》就出现过的“漫画鸟”寓言,至今仍是学术界难以明确的观点。但无论是16世纪的意大利壁画,还是镰仓时代的日本,抑或是19世纪末在中国报纸上的流行……用绘画语言记录时代,反映生活,用或幽默,或讽刺,或赞美,或鞭挞的艺术手段,展示老百姓的喜怒哀乐,所思所想,始终是中国绘画一以贯之的传统。从魏晋墓室里反映贫富生活差距又略带夸张味道的人物生活组图,到敦煌藏经洞里经卷上画的“冯巩脸”(一位菩萨,眉眼酷似“我想死你们了”的冯大爷),上至大明皇帝的御笔《一团和气图》,下至宣和画院画工描绘的《踏歌图》《货郎担》《骷髅婴戏图》,还有“扬州八怪”罗聘画的《钟馗登东》,艺术巨匠齐白石画的《不倒翁》……历朝历代,这类带有诙谐幽默色彩的艺术作品,其功用、价值、艺术手法,皆可视为“漫画”之雏形与远祖。

毋庸置疑的是,上海是中国现代漫画发源地。上世纪30年代,是中国漫画大师辈出的黄金时代,更有远渡重洋而来的西方漫画作品。同时,上海漫画家们则扎根城市精神,通过对海派文化、市井生活、风俗人情的经典描摹,凭借着上海文化的独特魅力,成为漫画历史上独树一帜的风景。在他们笔下,既有里弄小巷石库门,也有十里洋场五色斑斓,更有针砭时弊、群情激荡的爱国情怀。百余年来,上海这座城市诞生了无数漫画艺术大家,也为时代留下了许多经典的艺术形象,直至今日,几代漫画人用艺术的视角俯瞰新老上海的时代变迁,讲述中外艺术家与上海这座城市密不可分的关系,用漫画这一老百姓喜闻乐见的艺术形式,将上海这座城市的时代变迁娓娓道来。

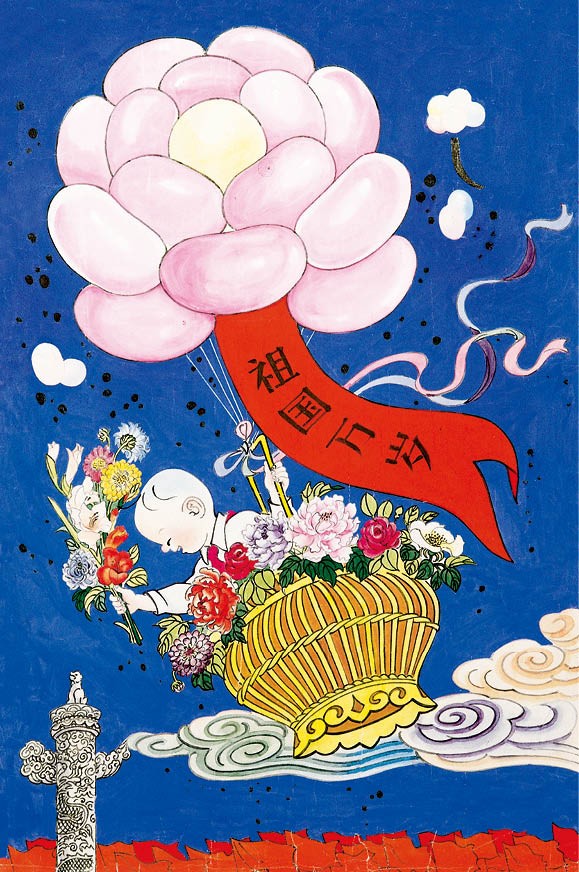

上图:张乐平创作宣传画(1950年1月)。

在众多的漫画类别中,长篇连载漫画无疑是漫画艺术园地中的一朵奇葩,在上世纪三四十年代,诞生了诸如三毛、牛鼻子、蜜蜂小姐、王先生与小陈等一大批精彩纷呈的漫画人物形象,他们大都性格鲜明,突梯滑稽,多为城市中的升斗小民,充满烟火气与时代感,与读者有着极为亲切的关系,而这些或幽默或可怜或活泼或滑稽的艺术形象,至今读来,依旧令人赞叹,成为一个时代的记忆。

长篇连载漫画的出现与走红,一方面是受到当时国外诸多精彩纷呈的连载漫画的影响与启发;另一方面,精彩的连载漫画也能帮助报刊、杂志提高销量,吸引读者,扩大影响,因此,在属于上海的那段“漫画时代”中,能产生如此众多的艺术佳作与读者喜闻乐见的漫画形象,也就理所当然了。而在其中,无疑张乐平先生创造的三毛形象,是最具代表性的。

三毛变迁

从小成长于民间的张乐平先生,基本上可以称为自学成才,加上他的勤奋努力,成就了他的漫画梦。张乐平先生就和他的漫画一样,坚强善良、爱憎分明,他用他的画笔记下来人间沧桑,歌颂着美好善良,同时也抨击了人心的丑陋,虽然是无字漫画,但他现实有力、幽默风趣的画风让“三毛”成了一个经典的角色。

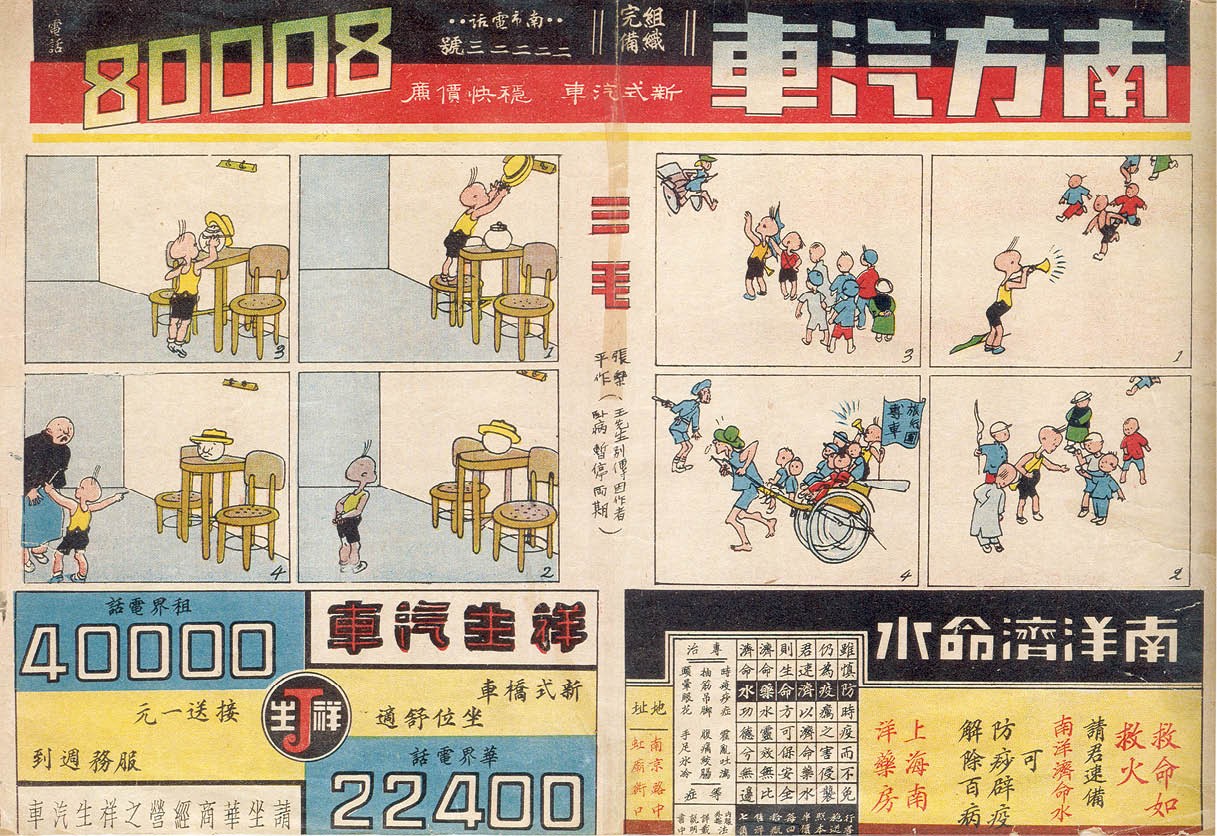

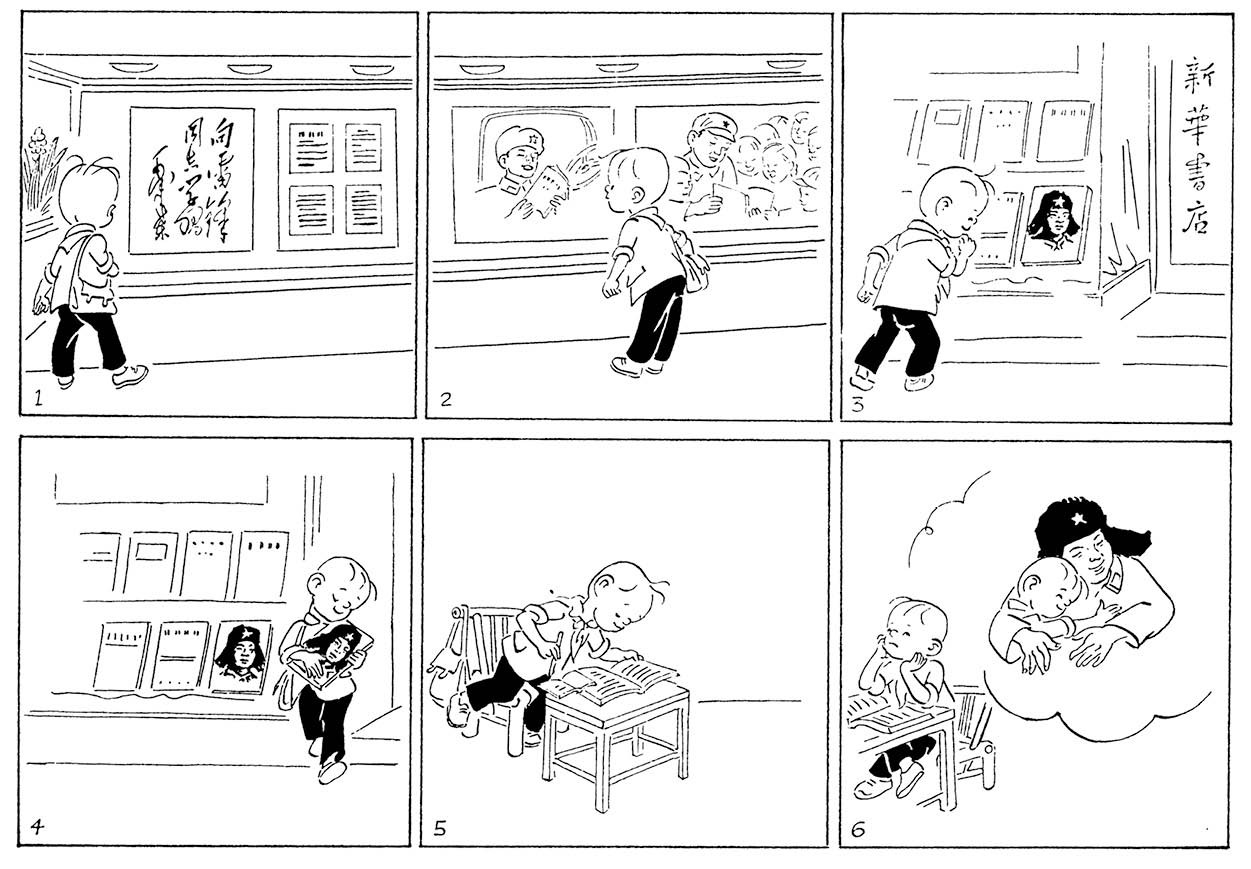

上图:最早的三毛:1935年7月28日上海《晨报》副刊《图画晨报》。

事实上,自三毛这一形象创造出来开始,他的“人设”也在不断根据时代的变化而发生改变。据张乐平之子张慰军先生考证,最早的三毛形象,造型定位是一个不到10岁的小男孩,脑袋很大,光头,只长三根头发,穿一身毛衣,他聪明,顽皮,好动,对世界充满着好奇,看到什么新的物件,都要去摆弄,搞个明白;看到别人的种种动作姿态,都要去模仿表演,于是闹出种种哭笑不得的笑话,这一形象设定依稀可以看出受到当时外国一些连载的儿童漫画的影响,走的是“诙谐闹剧”的路线,因此,早期的三毛,可以视作上海弄堂里和街头随处可见的都市孩童。

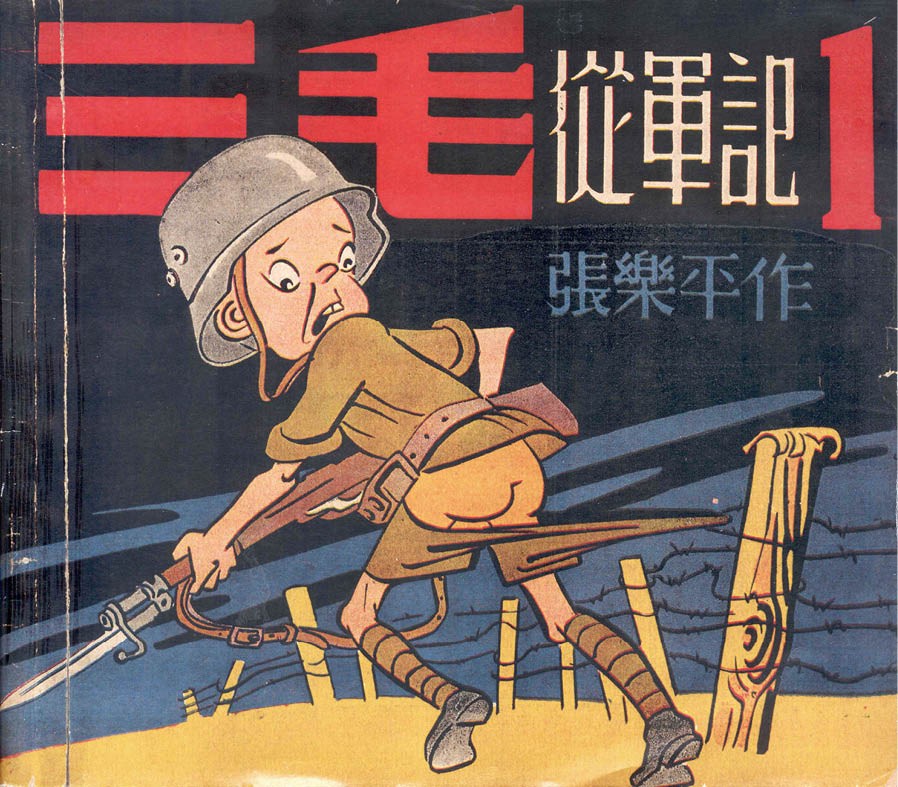

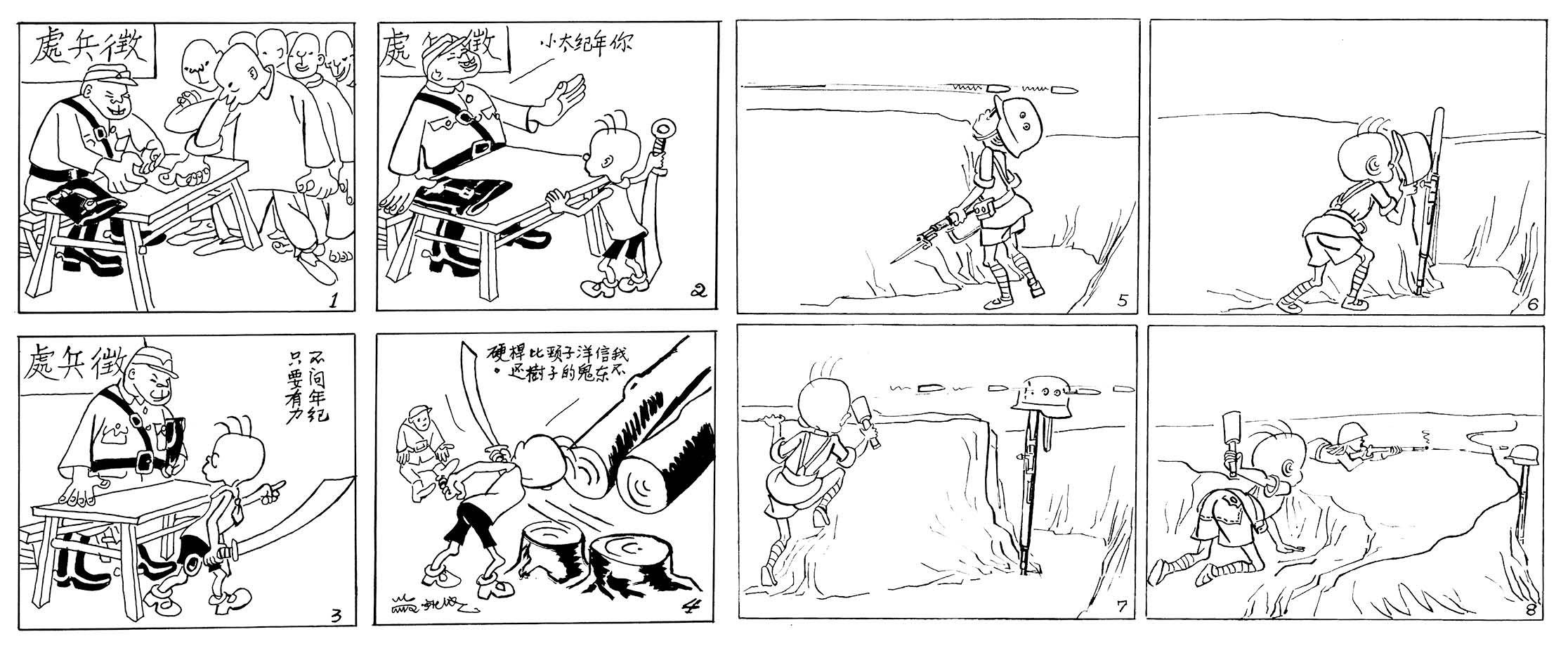

随着时代的变迁,在抗日战争中,三毛虽然小小年纪,却在参军征兵处争着一定要报名参军上前线杀敌……可见,在抗日烽火的历史进程中,三毛尽管活在纸上,却与千千万万的中国同胞少年一样,在历经艰辛的人生道路上坎坷却顽强地成长着,特别是《三毛从军记》系列漫画的问世,读者发现,此时的三毛已参军上前线,发挥聪明才智,以妙计杀死日本侵略者,缴获枪支,立功受奖。同时,借助三毛的从军经历,暴露了国民党政府军中官兵不平等,“大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米”等一系列问题。这是同样身在军营中,手拿画笔抗击侵略者的张乐平先生,最亲身的感受与体会——老百姓的守望相助,对待敌人的同仇敌忾,面对军队腐败的愤怒无奈……他都一一画入三毛的作品之中,给读者看到了一个真实的中国儿童在抗战岁月的艰辛成长之路。

抗战漫画

上图:1947年2月由大鹏书报社出版(三册)。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,张乐平先生当年创作的长篇漫画《三毛从军记》,无疑是这段历史最好的见证。之所以《三毛从军记》能如此真实地表现抗战时期中华儿女的坚韧不拔,很大程度上源于张乐平先生当时以漫画为武器,千里跋涉,组织“抗日漫画宣传队”宣传抗日的亲身经历。

伴随着抗日战争的爆发,中华民族揭开了空前悲壮的一页,在国家和民族处于生死存亡的紧要关头,中国文艺界以民族救亡为己任,积极投身到全民抗战浪潮中。文艺成了整个抗日战线不可缺少的一个组成部分。文艺工作者们从各个角度,运用各种形式,创作出了大量反映时代精神与现实社会的有机结合艺术作品,深刻地记录了历史转折关头民族的情绪与时代变化。

而其中,漫画这一其时刚在中国大地上方兴未艾的全新艺术形式,得到了空前发展的机会,因此,抗战时期是中国近代漫画史上最为辉煌的时期,出现了自清末民初漫画作为一个画种诞生以来前所未有的创作高潮。年轻的中国漫画在这段时间得到了迅猛的发展,涌现了大批风格成熟、鲜明,艺术性和思想性都较高的漫画大家,承担起记录历史的责任。因此,抗战漫画也成了中国近代美术史上极为重要的篇章。

“抗日漫画宣传队”的领队是叶浅予,张乐平为副领队,队员有胡考、特伟、梁白波、席与群、陶今也。以后在整个转战的历程中,宣文杰、张仃、陆志庠、廖冰兄、陶谋基、叶冈、黄茅、麦非、周令钊、廖末林、章西厓、叶苗、丁深等也先后陆续加入。漫画宣传队先后到南京、镇江、武汉、屯溪、长沙、衡阳、桂林、重庆和东南战区金华、上饶广大地域。所到之处,画宣传板、办展览,常常冒着敌机的疯狂轰炸,从事抗日动员与宣传工作。他们还通过国际组织,把漫画送到国外,宣传中国人民的抗战壮举。

然而,宣传队创立伊始,却并不十分顺利。据张乐平先生回忆,这群热血沸腾的年轻艺术家们并没有按照愿望,脱下西装换上戎装,相反,在南京与当局交涉时期,却遇到了百般阻拦,碰了一鼻子灰。多方奔走后,南京市党部接受了漫画宣传队“无条件工作”,没有经费,没有津贴,只提供一点绘画用品,对此,张乐平先生回忆道:“尽管如此,已足够燃起胸中无限热火。一星期时间内,我们画出了大小两百多幅漫画,展览会盛况空前。”

上图:三毛的大刀(1938年1月16日《抗战漫画》)。

11月间,随着南京撤退,宣传队来到了武汉,并终于找到了“组织”,接受军事委员会政治部第三厅领导,在周恩来、郭沫若指导下工作,叶浅予和张乐平正副领队可穿校级军官军装并由政治部三厅拨发活动经费和生活津贴。在此期间,宣传队不仅组织展览,还广泛印发抗战宣传品,更创办了队刊《抗战漫画》半月刊,由汉口的上海图书杂志公司发行,尽管前后一共只发行了十五册,但它展现了上海爱国漫画家从大上海奔赴在抗日的大后方进行的另一场异常英勇的抗战,也为中国抗日战场留下了不可磨灭的佐证与最为鲜活的记录。

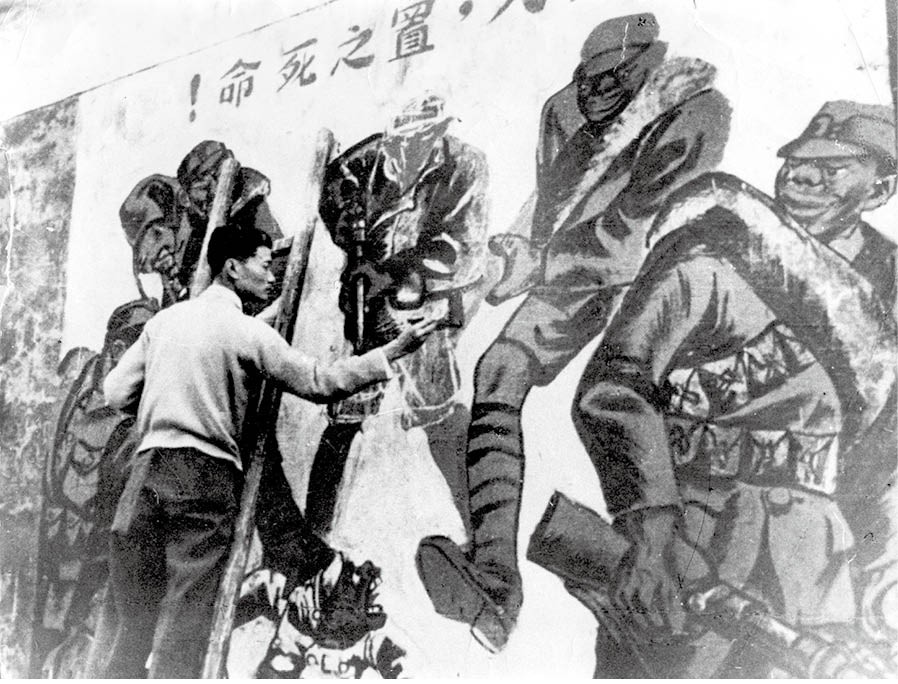

这一时期,作为漫画队副领队的张乐平,在《抗战漫画》上发表了数十幅漫画作品,又连续为《抗战漫画》作了四期封面画。《唯有军民合作,才能消灭敌人》一画,首先号召抗日军民团结合作,以有力消灭敌人。他所创造的“三毛”艺术形象也赋予了抗日主题。在《抗战漫画》刊出的《三毛的大刀》,描绘三毛报名参军时因年岁小、个子矮而被拒绝,于是他挥起大刀,砍倒两棵大树,喊道:“我不信东洋鬼子的颈子比树干还硬。”表现了三毛决心参军要去前线杀敌的英勇气概,十分感人。据叶冈先生在《散点碎墨》一书中回忆:“张乐平是漫画宣传队的副领队,是队中造型第一高手。他画的人物经得起解剖,所以队中有大画制作,第一起稿人总是他。”而据漫画队其他队员回忆,从南京到武汉,一些街区的大型抗日宣传画,特别是武昌黄鹤楼的巨型抗日壁画,其中的人物塑造和构图起稿,张乐平都起着至关重要的作用。

辗转千里

在武汉期间,由于漫画宣传队的出色表现,第三战区长官司令部请漫宣队去帮助做宣传工作。于是由主持漫宣队工作的张乐平带领廖冰兄、陆志庠、麦非、叶冈等队员,于1938年6月由武汉出发,坐船到九江,再转乘火车到南昌,然后搭汽车到安徽休宁第三战区政治部所在地开展工作。1938年9月,张乐平率漫宣分队抵达长沙。后来,随政治部三厅由武汉撤至长沙的漫宣队其他成员与张乐平他们汇合。

漫画宣传队在长沙立即投入绘制抗日壁画等抗日宣传工作。此时,身为国民政府军事委员会政治部副部长的周恩来也在长沙。据张乐平先生回忆,由于长沙撤退时,政府全然不顾宣传队死活存亡,宣传队只得抛下了私人物件,背负画稿,由田汉先生率领步行撤退,经湘潭到衡山,悲惨情形,莫可言状。途经衡阳湘桂铁路三塘车站时,周恩来召集抗日漫画宣传队和抗日演剧队等三厅抗日团体的成员作形势报告。周恩来表示,不管发生什么变化,真正的爱国者必须坚持抗战到底。宣传队抵达目的地桂林,就立刻投入工作,连夜赶稿,随即就在桂林中学等场所举办大型的抗日漫画展览会;又在桂林的广西学生军团里开办漫画研究班,同时也常对桂林的西南地方建设干部学校漫画小组进行辅导,以此培育和扩大抗日漫画宣传力量。

随着武汉失守,漫宣队退守桂林。据张慰军介绍,那时第三战区长官司令部又来要人,漫宣队就分为两队,张乐平是奔赴第三战区的队长,另一队的队长则是特伟。特伟带着漫宣队从桂林到了贵阳,再到重庆。而张乐平率领的漫宣队前往浙江金华、江西上饶一带第三战区活动。除了举办街头流动抗日漫画展览,还经常挑灯夜战,刻写编辑出版油印的《漫画旬刊》;同时与驻在上饶国民党官方的《前线日报》合作,在该报编辑《星期漫画》副刊。这些漫画流动展览和漫画刊物及时反映了战区抗日军民的斗争事迹,揭露了日寇侵略暴行。当时,创作环境可谓倍加艰辛,随时有生命危险,毕竟是枪林弹雨中闯过来的,手中的那支画笔,倍加令人觉得珍惜和敬佩。

上图:在长沙街头墙上绘制大型抗战壁画(1938年)。

张乐平画了许多战地速写,因此抵金华后除举办抗日漫画展览外,还举办了“战地速写画展览”,其中《浙西战地》速写组画由十五幅作品组成,生动地描绘了浙西地区抗日军民的生活;而另一组由十二幅作品组成的《抗日英雄故事》速写画,则真实地表现了浙西地区十二位抗日英雄人物全身肖像。抗战胜利后,浙西地区举行抗战胜利纪念活动时,曾将这套组画从《前线日报》上复制下来放大,张挂于纪念活动的会场里,使纪念活动更具历史意义。

值得一提的是,张乐平所率漫宣队在金华期间,还与在金华的文学界、学术界一些爱国的作家、学者合作,创刊了以抗日斗争为中心内容、图文并茂的综合性杂志《刀与笔》月刊,编委有邵荃麟、聂绀弩、张乐平、万湜思等,共出四期。创刊号由章西厓设计富有装饰性的封面。张乐平在《刀与笔》上发表了不少战斗锋芒毕露的抗日漫画。例如《敌寇脸谱》组画,以及连载的《王八别传》等。随后,张乐平率漫宣队又从金华转至淳安、遂安、开化、华埠、常山、兰溪、龙泉和江西的玉山等地开展抗日宣传活动。

1940年底,当局停发经费,要求同时解散在重庆和上饶的这两支漫画宣传队,张乐平就成立了挂靠第三战区政治部的漫画宣传队,坚持活动了一年时间。张乐平携家来到江西赣州,后来又去广东兴宁、梅县,用画笔坚持宣传抗日。在赣州,张乐平看到许多战争孤儿的悲惨遭遇,萌生并构思战后要画一部反映战争孤儿的长篇连环漫画的想法,这就是《三毛流浪记》的雏形。

抗战胜利了,张乐平辗转回到上海,举行画展,主题正是八年抗战。1945年12月21日至23日,张乐平的“八年战地展”在上海西侨青年会举行,展品共计六百余幅,有素描、水彩、漫画等等。当时有一家报纸派出记者对张乐平的“八年战地展”进行采访,著文《欢迎一个漫画战士的归来》,介绍张乐平抗战期间的主要活动,同时热情倡议上海各界人士,尤其是八年来未跨出上海一步的人们去看一看画展,体验一下当年战区残酷的生活。回顾往事,张慰军感慨万千:“漫画宣传抗战这几年是对我父亲的洗礼,不仅为之后《三毛从军记》的创作积累了素材,坚定了他站在平民百姓的角度来看待社会的想法,而且对他后来一生爱帮助人的品质都有影响。”

三毛流浪

说起三毛系列最经典的作品,无疑是《三毛流浪记》。据张乐平先生自己回忆,之所以会创作这样一部针砭时弊的长篇漫画,源于自身的经历。那是1947年初的一个雪夜,先生在回家路上看见三个被冻得瑟瑟发抖的流浪儿,正围着一个小铁罐吹火取暖,当晚他彻夜未眠,第二天一早出门发现两个流浪儿童已被活活冻死。此事深深刺痛了先生的心,他奋然提笔创作了连载漫画《三毛流浪记》,这个生活贫苦却依旧善良的孩子受到了当时无数人的热爱,发表以后,许多读者以为三毛是现实生活中的真实的人,还寄来小衣服、小书包,甚至还有小朋友寄来自己的早饭钱,希望三毛可以吃一顿饱饭……三毛作为旧中国流浪儿童的典型形象,至此时,已是塑造得相当完整和成熟。

上图:1948年4月上海大公报社出版《三毛流浪记》第一集。

鲜为人知的是,当时为了创作出真正的《三毛流浪记》,而不是一个毫无灵魂依托的人物,张乐平先生费了很大的心力。据张慰军回忆,创作前期,张乐平先生主动与流浪儿童共同生活,不仅亲自穿上破旧衣服,深入旧上海最混乱、最肮脏的地方体验生活,与流浪儿一起坐在街边,和他们聊天打闹,寻找创作灵感与题材,还自费购买食物接济流浪儿童,记录他们擦皮鞋捡烟头的细节,甚至睡在桥洞体验饥寒......这种深入生活,感同身受的观察,让三毛形象突破平面漫画的局限,成为旧上海底层儿童的立体标本,每一笔线条都浸透着对弱势群体的深切共情。

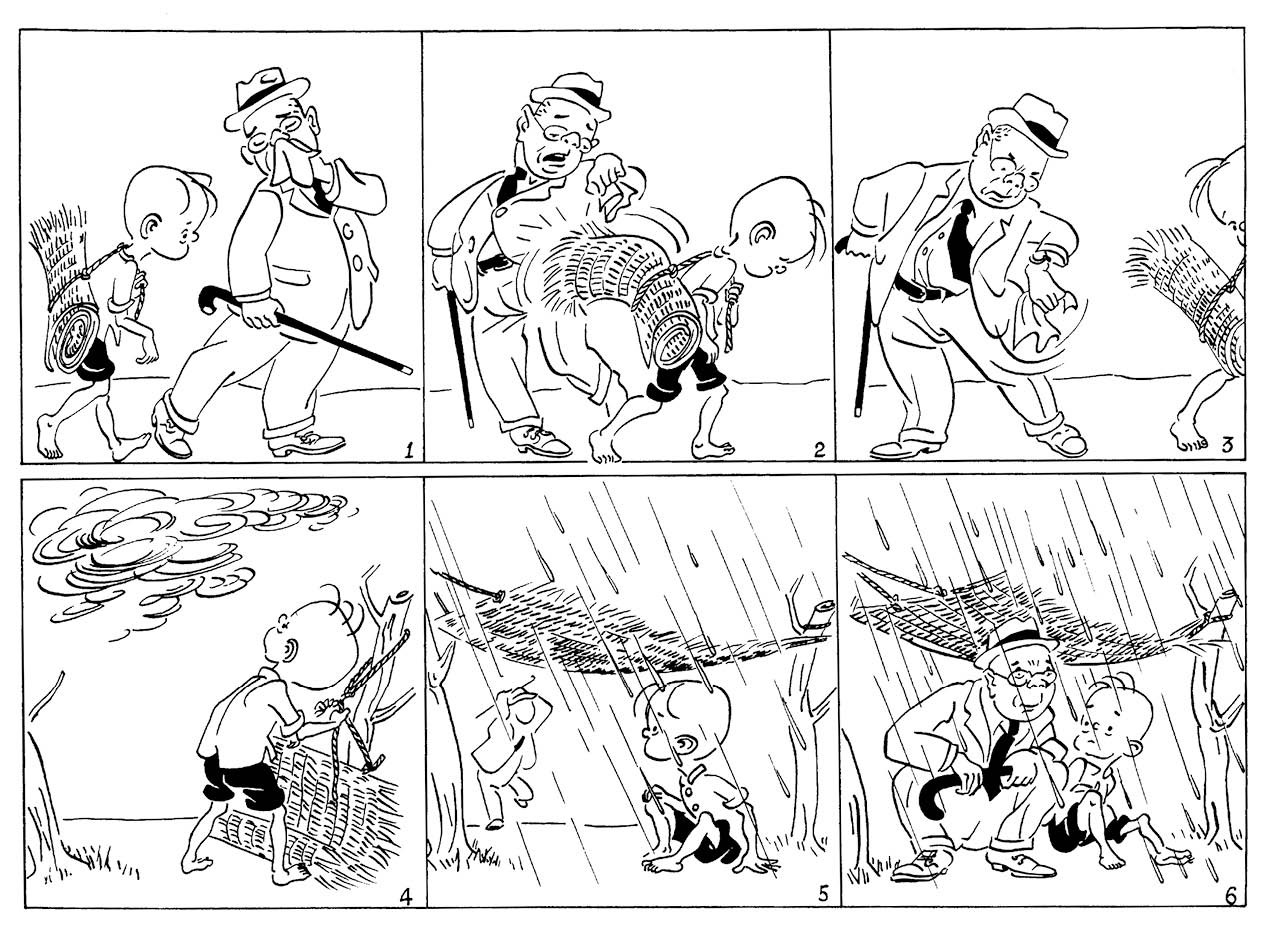

由于题材比较敏感、尖锐,张乐平有些犹豫,不知道报纸会不会刊登,好在《大公报》刚好托儿童作家陈伯吹帮忙向张乐平约稿。张乐平得知后,开门见山问《大公报》敢不敢刊登。陈伯吹也没事先询问一下主编意见,热血沸腾地拍案保证,“只要你敢画我们就敢登”。于是,《三毛流浪记》当时就在上海《大公报》连载,没想到一下子引起轰动,让三毛火遍上海滩。张乐平将社会讽喻藏于老辣的线条之中——三毛的破衣烂衫与富人裘皮西装形成视觉冲击,其乐观天性又与悲惨遭遇构成情感张力。读者既为三毛的善良机灵而捧腹,又为其卖报被没收,学徒遭虐待等情节而揪心,这种双重共鸣使漫画超幽默,直抵针砭,成为40年代社会矛盾的活态档案。

为什么会创作出三毛流浪这样苦难而催泪的题材,张乐平先生曾经在《我怎样画三毛》的文章中深情地写道:“我每次新到一个地方,甚至我每天离开自己的屋子走到每一条大街上,我都可以看见我所要创作的人物。他们永远是瘦骨如柴,衣不蔽体,吃不饱,穿不暖,没有以避风雨的藏身之处,更谈不上享受温暖的家庭之乐与良好的教育。我们这个好社会到处就是充斥着这些小人物;充斥着这些所谓中国未来的主人翁;充斥着所谓新生的第二代。我愤怒,我咒诅,我发誓让我的画笔永远不停地为这些被侮辱与被损害的小朋友们控诉,为这些无辜的苦难的孩子们服务!尽管我的技巧还没有成熟,尽管我的观察还有遗漏,但我爱人类、爱成千成万在苦难中成长的孩子们的心是永远热烈的!”

从不知甘苦的三毛到无依无靠的三毛,艺术形象身份的转变,也反映出张乐平先生的漫画创作上升到刻画人性的高度,担负起强烈的社会责任感,抨击假恶丑,呼唤真善美。正如张乐平先生自己所说的那样:“我把我对他们的同情、友爱,通过我的画笔付与三毛!我从未措意自己的劳苦,我更未计及自己的成败,我只一心一意通过三毛传达出人生的爱与恨、是与非、光明与黑暗……”

影响不绝

上图:《三毛流浪记》—前倨后恭。

除了深刻的思想性与尖锐的批判性,《三毛流浪记》之所以能成就如此高的艺术地位与社会影响,离不开极高的艺术性,尤其是张乐平先生长年创作、速写所积累的基本功,加之精益求精的创作态度,使得每一张画面都呈现造型准确、生动传神的艺术效果。对此,美术史论家黄可先生曾这样评述:三毛的造型,除了头部特征基本与早期的三毛相似外,其余部分则突出了三毛因为长期流浪不得温饱而营养不良,所以体格特别瘦骨嶙峋。而对于三毛精神气质的刻绘,特别强调机智勇敢、正义有为、助人为乐,使人一见就感到可爱和亲近。就绘画表现技巧而言,线条已是圆熟伶俐,发挥到几乎可以一笔不多也不少的地步。此外,构图、情节的安排,也都做到了无可挑剔。这源于张乐平先生成熟老辣的艺术造诣与造型能力,正如他对戴敦邦先生所教诲的那样:“画人,从头画起不算本事,要能够从身体任何一个部位开始画起,最后做到造型生动,用笔准确,这才是本事!”

张乐平是这样说的,更是这样做的。哪怕是一幅很小的画稿,张乐平先生往往得改上好几遍,这是他一直以来创作的习惯。黄永玉先生曾经撰文回忆,自己在赣州第一次遇到张乐平时,当时张乐平正好在画三毛,只见他坐在窗台旁,重复地画同样的稿,一点点不自然就撕掉重来。画到就差几笔可以收尾,突然觉得一个地方画得不满意,不准确,张乐平毫不犹豫就撕了重画。当时黄永玉眼睁睁看着张乐平同样的内容画了整整6稿,画到他自己都跟自己生气,就发表自己的看法:“其实张张都好,不须重画的。”没想到平时一贯随和的张乐平却认真了,手指一下一下点着黄永玉,轻声地说:“侬勿可以那能讲,做事体要做透,做到自家呒言话讲,勿要等人家讲出来才改,记住啦。”

上图:三毛生活展览会现场(1949年4月)。

也正因此,就连宋庆龄女士看完《三毛流浪记》,也深受感动,亲笔给张乐平写信:“你为流浪儿童做了一件大好事,真该感谢你,三毛不会忘记你。”宋庆龄无限关怀这些与三毛同样遭遇的受尽苦难折磨、缺少温暖的苦孩子。可是战争期间,由她领导的中国福利基金会已很少有国内外的捐款,因此,就想借“三毛”这个形象,在上海发起个“三毛乐园运动”以筹款,并举办“三毛生活展览会”展张乐平原作。为此,张乐平花了一个多月的时间,精心赶作了30多幅三毛水彩画进行义卖,收入全部捐给流浪儿童。

1949年4月4日(当时的儿童节),“三毛生活展览会”在上海大新公司(现市百一店)四楼开幕,盛况空前,中外记者争相报道,每日参观者多达2万人,排队参观捐赠的人每天从大兴公司绕到六合路。“三毛生活展览会”和“三毛乐园会”为流浪儿童筹得了钱款,以及书籍、文具、衣服、药物等物品,救济了数以千计的贫苦儿童。可以说,漫画人物三毛,为许多真实生活中的“三毛”提供了庇护和生存的机会。

大爱之心

中华人民共和国成立后,三毛摆脱了苦难,迎来新生。张乐平先生满腔热情地使三毛在新社会活跃起来,随着《三毛迎解放》《三毛翻身记》《三毛日记》《三毛今昔》《三毛学雷锋》《三毛爱科学》《三毛与体育》《三毛旅游记》《三毛学法》等一系列漫画的陆续诞生,伴着曾经的苦儿换来幸福的欢笑,三毛在新时代里做好事,爱学习,勤劳动,成了新时代少年儿童的缩影,这些作品顾名思义,表达了张乐平对孩子的一颗赤诚之心,也无不来自于张乐平先生的人生经历,从战争到解放,直至晚年迎来改革开放……他经历了太多太多,也看到许多许多,他用自己的画笔,画下了一个社会的缩影,真实又深刻,而这也是三毛的灵魂,也成就了三毛的经久不衰。可以说,许多孩子都是看着三毛的故事长大的,三毛与一代又一代人一起成长着,见证着时代与社会的变迁。

上图:祖国万岁(1959年)。

不仅如此,中国台湾女作家三毛(陈平)因为漫画三毛与张乐平先生结为父女的故事,无疑也是一段感人至深的艺坛佳话。说起自己的笔名由来,三毛曾说:“我的名字是因为小时候最早看的一本书叫《三毛流浪记》,之后又读了《三毛从军记》。三毛对我影响很大,于是在我决定笔名的时候,就选择了‘三毛’。”1989年4月,三毛终于在上海与张乐平先生“父女相见”,并拜张乐平、冯雏音夫妇为义父义母,张乐平高兴地说:“没有想到画三毛会‘画’出个女儿来。”之后,三毛来上海两次,都没有住酒店,而是住在五原路上张乐平的家中。

不仅如此,张乐平笔下的三毛,成为从旧中国到新中国半个多世纪历史的见证者,影响感染几代人的艺术形象,并且通过改编拍摄成电视剧、电影、滑稽戏、动画片,以及翻译出版各种外文版连环漫画,在世界各国均有影响。早在1949年,《三毛流浪记》第一次被改编成电影上映,由昆仑影业公司出品,阳翰笙编剧,赵明、严恭导演,影片保留了漫画的核心情节,获得了极大的成功。1958年,上海电影制片厂再次将《三毛流浪记》改编成木偶片。80年代,《三毛流浪记》又被改编成动画片。1992年,张建亚导演的喜剧电影《三毛从军记》同样成为经典之作。1996年,由孟智超主演的新版《三毛流浪记》电视剧上映。进入21世纪后,中央电视台拍摄包括《三毛流浪记》《三毛从军记》在内的111集大型系列动画片《三毛》,将三毛带入了新一代观众的视野中……三毛作为上海文化的金名片,作为中国漫画的大IP,始终以强大的生命力在新时代继续前行,用读者喜闻乐见的艺术形式完成了经典IP的创造性转化与创新性发展。

上图:《三毛流浪记》—学习雷锋好榜样。

早在1983年,张乐平先生就谢绝了海外收藏家以高价收购《三毛流浪记》《三毛从军记》原稿的要求,将《三毛流浪记》原稿共234组全部捐献给国家,由中国美术馆收藏。1992年9月,张乐平先生离世,妻子冯雏音女士遵照遗愿,将《三毛从军记》原稿共114组全部捐献给了上海美术馆收藏。1995年,冯雏音女士又向张乐平先生的家乡浙江海盐捐赠了592幅张乐平作品原稿,包括《三毛流浪记》《三毛从军记》以外的大部分原作。1998年,冯雏音女士又向中国少年儿童基金会捐赠《三毛翻身记》共39组189幅原稿,以及10万元现金,三毛这一艺术经典形象成为国家财富,永远流传。

上图:张乐平、冯雏音夫妇长眠于宋庆龄陵园。

三毛九十,影响不绝。如今,在上海宋庆龄陵园里,张乐平先生与冯雏音女士长眠于绿茵松柏之中,在先生的墓碑上,刻着他生前写的一段话:“凡是老树大树都是从幼苗长大的,对每一棵幼苗我们都要精心培育。”通过三毛这一艺术形象,张乐平用一生的艺术实践,向世人证明:伟大的漫画不仅是娱乐消遣,更是时代的记录与良心。当今天我们回望那个头顶三根倔强头发的男孩,看到的不仅是旧社会的伤痕,更是一位艺术家用温柔抵抗苦难,记录历史,向往真善美的勇气与一颗关爱儿童的大爱之心。记者|王悦阳

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。