1267场活动,给你一个书香四溢的上海

8月13日,热浪滚滚的上海迎来了2025年上海书展开幕。天气再热,也挡不住读者的热情,7月31日中午12点,在大麦售票平台开售的上海展览中心会场门票开票仅30分钟,便售出2万多张。

这是读书人的节日,也是名作家聚会的盛宴。苏童、孙甘露、金宇澄、马伯庸、辛德勇等中国作家与胡安·塔隆、帕特里克·斯文松、张明皑、马丁·普克纳等外国作家一起,来到上海这座书香四溢的城市,为读者带来高质量的对谈活动,读者可以近距离一睹这些著名作家的风采,聆听他们精彩的演讲,这是读者的福气。

今年上海书展主会场规模扩容至约4.2万平方米。本届书展阅读活动数量比上届增加23.8%,合计1267场,创历史之最。在书展上,文学、学术、艺术、科普、童书,应有尽有,真是乱花渐欲迷人眼,令人目不暇接。

上图:2025年8月17日,2025上海书展暨“书香中国”上海周举办,图为开幕日下午主会场上海展览展中心的现场情景。

哈佛教授用AI实现

“跨时空对话”

2025年上海书展期间,多位外国作家来到上海,感受上海书展的氛围。

西班牙作家胡安·塔隆首次来华参加诗歌交流活动,他以诗意的方式呈现西班牙语诗歌,希望更多人了解这种语言的美。瑞典作家帕特里克·斯文松在主题演讲中分享了古典文学的现代价值,强调阅读体验的多样性。

美国诗人张明皑的诗集《记逝录》由华东师范大学出版社出版,这是张明皑的诗集第一次引进国内。这本书出版于2020年,曾获《洛杉矶时报》图书奖、美国笔会福尔克诗歌奖,入围美国国家书评人协会奖短名单和美国国家图书奖长名单。

在众多外国作家中,哈佛大学教授马丁·普克纳是颇引人注目的一位。8月14日晚,由译林出版社主办的“译、传承、超越——《文化的故事:从岩画艺术到韩国流行音乐》图书分享会”作为上海国际文学周系列活动亮相上海书展。马丁·普克纳、美国韦尔斯利学院东亚系教授宋明炜,以及本书译者、跨文化研究学者黄峪,共同探讨人类文明如何在交流与传承中迸发新的活力。

马丁·普克纳是美国哈佛大学英语与比较文学、戏剧教授,欧美现代戏剧研究界的领军学者和戏剧理论家。他的《文字的力量:文学如何塑造人类、文明和世界历史》《小切口世界史》《戏剧理论的起源》等著作都已经翻译成中文在中国出版发行,而他主编的《诺顿世界文学选》,一套六卷本、长达6000页的超厚大书被认为是“不可能完成的项目”“一次令人兴奋的疯狂尝试”,以其经典性被英语世界各大学选作教科书。

上图:马丁·普克纳新著《文化的故事》。

上图:马丁·普克纳新著《文化的故事》。

普克纳分享了写《文化的故事》这本书的缘起:“五六年前美国文化界的激烈争论促使我思考:到底什么是文化?它的驱动力何在?这本书正是试图通过历史视角,展现人类文明交流的复杂图景。”《文化的故事》自问世以来便在全球学术界和文化界引发热烈反响,目前已被翻译成11种语言,得到《纽约时报》《时代周刊》等多家媒体力荐。

从肖维洞穴的远古岩画,到玄奘的西行朝圣之路,再到如今的韩流热潮,普克纳在《文化的故事》中选取15个文明史关键节点,呈现文化碰撞的多种可能性。普克纳分享了他独特的创作理念,他笔下的事物“就像一张巨大的织物,当我们从某处抽出一根线头时,会发现它向各个方向剥落”。他认为文化也是如此,一些古老的文明成果可以在当代获得崭新的诠释,某些文化叙事可能在历史长河中暂时中断,又在他处续接。“文化正是以这种奇妙的方式不断融合重生。”

当话题转向人工智能(AI)与文化的关系,现场讨论愈发热烈。宋明炜首先指出:“AI正在深刻改变人文领域的生态。”他认为,基于算法的大数据推送正在改变人们获取信息的方式,这种变革直接影响了传统的阅读习惯。近年来纸质书籍读者数量持续下降,文科领域面临的危机也与此密切相关。

但另一方面,技术革新也孕育了新的可能性。普克纳就此分享了他的创新实践——这位人文学者两年前开始学习编程,如今已能运用AI技术开发聊天软件,实现与孔子、苏格拉底等先贤的“跨时空对话”。“这种创新尝试为文化传承开辟了新路径,”普克纳解释道,“对于那些难以静心阅读长篇巨著的现代人来说,AI可以成为他们接触经典、参与文化互动的有力工具。”

金宇澄的《不响》:

一种超现实的真实

与普克纳追求“跨时空对话”不同,茅盾文学奖得主金宇澄则热衷于“不响”。

在长篇小说《繁花》中,出现了1300多次“不响”,这并非字面意义的沉默,而是通过留白手法,展现人物复杂微妙的心理状态。正如王家卫所言:“不响,不代表一种沉默,是一种留白。不该讲的,说不清楚的,没想好,没规划的,自我为难的。”所以如一些读者所言:“都不响。凡事留有余地,心中有数即可。上帝不响,像一切全由我定。”

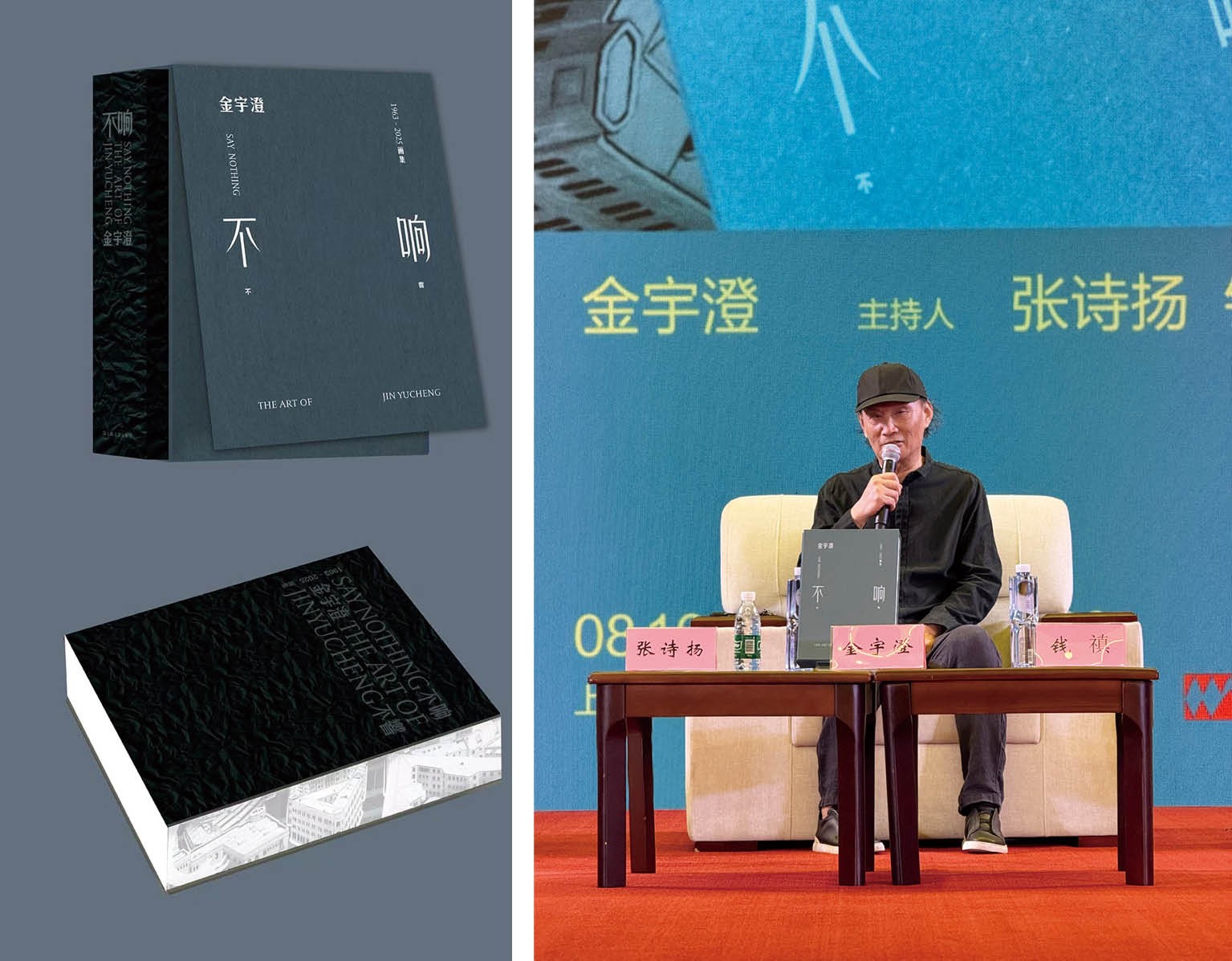

如今,他在上海文艺出版社推出了首部个人画册,书名就叫“不响”,亦可见他对“不响”这两个字的钟爱程度。金宇澄觉得,用这个词来描述他的绘画也是非常贴切的。他说:“绘画是不需要语言来描述的,我们写作的人在不断地唠叨,但是在绘画时,我想安静下来。”

这部画册首次系统收录金宇澄1963年至2025年间的绘画创作438幅作品,其中包括168张手稿与18幅《繁花》电视剧原画,构成了一部跨越60年的私人视觉档案,也是一位文人艺术家的图像回顾。

上图左:金宇澄新书《不响》。

上图右:金宇澄在《不响》新书发布会现场。

2025年初,金宇澄被ARTnews授予“年度突破艺术家”奖。颁奖词指出:“他用行动证明了文人画传统在当代的复兴可能与高度。他是时代冷静的旁观者、记录者和创造者……将超现实画风和奇幻想象与对时代现实的深刻洞察结合起来,耐人寻味。”

2023年末,几乎与电视剧《繁花》播出同时,金宇澄最大规模个展“繁花——金宇澄绘画展”在上海东一美术馆举办,集中呈现其近十年创作的12个系列、200余幅原作。今年6月,“不响——金宇澄新作展”又在北京举办。金宇澄,除了作家和编辑,又有了一个身份:画家。

佛手举起的静安寺,巨鹿路安上自动化步道,橱窗里的模特与人共舞……金宇澄画出这些兼具上海特色与超现实主义的画面,呈现既私人又公共的上海“潜意识”。年轻的时候,他就喜欢画画。《繁花》准备出版单行本时,《收获》副主编钟红明对他说:“你为什么不把你想画的画出来作为插图呢?”这一说启发了他,金宇澄觉得这部小说里有很多是他再想用文字都表达不清楚的,用绘画就一目了然。就这样他跨界成为了画家。

最初,他的绘画创作完全聚焦在这本上海主题的小说《繁花》的插图。后来,他的绘画又慢慢地从小说插图转移到自己对空间的想象中。这是老上海与超现实想象的奇妙组合,使得他的绘画呈现出达利与马格丽特般的视觉效果:一种超现实的真实。

回望壮阔历史,

细读抗战记忆

80年前的8月15日,日本宣布无条件投降。2025年正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在上海书展上,各种相关图书也是琳琅满目。

2025年8月15日下午,“我从不停止呐喊——拉贝与《拉贝日记》”新书分享会在徐家汇书院举行。《拉贝日记》(修订版)的两位译者刘海宁与钦文来到上海,围绕这部承载民族伤痛的历史巨著,展开了一场关于翻译、真相与人性的深度对话。

1997年,供职于南京大学德语系的刘海宁和钦文与其他五位老师一起,受邀加入《拉贝日记》翻译组,承担起了这一翻译重任。钦文坦言初译时深受震撼:“日记细节与大量历史档案高度吻合,每条史料都经严谨考据,其价值无可辩驳。”

此次《拉贝日记》(修订版)除了对日记中人名、地名、事件名称的考据,还增加了498条注释以帮助读者全面理解历史脉络,更全面反映南京大屠杀史实。同时,还新增了一则附录即《驻德联军管制委员会中国军事代表团证词》,是当年为拉贝争取非纳粹分子判决的重要证据。“这份文件是我去德国国家档案馆查阅的,我希望尽可能地了解拉贝,还原战争之外,拉贝作为父亲、丈夫与商人的平凡温情。”

上图:《拉贝日记》修订版、《上海抗日战争史》。

8月15日晚,三卷本《上海抗日战争史》在上海展览中心中央大厅首发。上海在中国人民抗日战争乃至世界反法西斯战争中占有特殊而重要的地位,既是两次淞沪战役的主战场,也曾是全国抗日救亡运动的中心和国际反法西斯力量的交汇点。上海市中共党史学会会长忻平认为,具有填补空白意义的这部作品主线清晰、研究全面,特别是充分体现了上海抗战的特点,揭示了抗战各个重要节点都与上海有关,揭露了日本在上海的军事侵略、经济掠夺、文化侵略,尤其是统计和总结了日军的侵略给上海带来的巨大损失,“非常硬”。

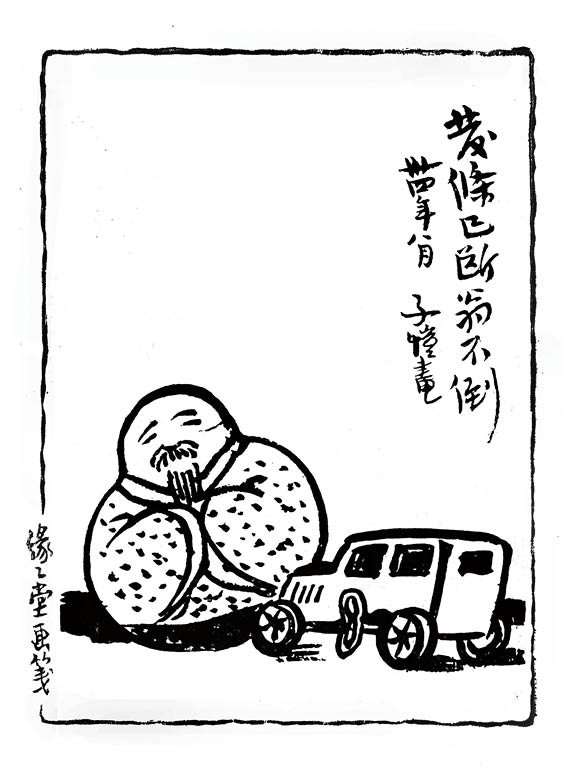

华东师范大学出版社还特别推出“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年——丰子恺漫画回顾展”,在书展现场复刻多幅丰子恺珍贵漫画、展出多种抗战时期书刊原件、现场体验丰子恺漫画丝网印刷,生动再现丰子恺以笔为戈的抗战历程,深度还原一代艺术大师八年流徙中的文化抗战史诗。

上图:丰子恺抗战漫画。

抗日战争时期,丰子恺携家人踏上颠沛流离的逃难之路,辗转浙江、江西、湖南、湖北、广西、贵州等地。逃难期间,他始终以画笔为抗敌武器,创作了多幅题材各异的漫画作品,用生动的画面揭露日军暴行,同情民众的苦难,传递人民的抗争精神。与此同时,他鼓励民众以文字和艺术为号角投身救亡运动。他积极参与当地文化团体活动,通过演讲、义卖画作等方式募集资金支援抗战,以文人的坚韧践行着爱国担当。

抗战期间,丰子恺在汉口积极宣传抗日。那时中华全国文艺界抗敌协会在汉口成立,还创办了会报《抗战文艺》,编辑委员会共有33人,丰子恺是其中之一,《抗战文艺》的刊名也是丰子恺题写的。丰子恺还在《抗战文艺》上发表宣传抗战的绘画作品,《君到前线去,寄语我儿郎,若非打胜仗,不得还家乡》《大哥同小弟,一马两人骑,马上抬头看,空军杀敌归》等。丰子恺先生这样写道:“人间的事,只要生机不灭,即使重遭天灾人祸,暂被阻抑,终有抬头的日子。”

乌镇分会场:

“大城小镇,悦心阅读”

今年上海书展的一大亮点就是乌镇分会场的设立。

乌镇的水巷如诗,石桥似画,白墙黛瓦间流淌着千年文脉。在水上游船的摇橹声里翻书,在书院的木梁下聆听作家对谈,当书香情怀遇见江南水乡,阅读便有了新模样……在这个8月,江南古镇变身为露天图书馆。8月13日—19日,作为2025上海书展分会场活动,以“大城小镇 悦心阅读”为主题的首届乌镇阅读节在西栅景区举办,这也是上海书展首次落户浙江乌镇。15日下午,活动开幕式在乌镇举行。上海市作家协会专职副主席高渊表示,今年上海书展选择在乌镇首开分会场模式,上海书展不仅是属于上海的一张文化名片,也是长三角文化交融的典范。

上图:乌镇阅读节。

乌镇景区精心布置了70多个阅读空间,让古镇的不同角落变为流动的图书馆,从茶楼到染坊,从酒店到民宿,从咖啡馆到餐吧,游客在移步换景间可随手翻书阅读;举办文学主题沙龙、读者见面会、新书签售、古风读书会等系列活动,在露天电影院重映茅盾作品改编的《子夜》《林家铺子》等电影,呈现全民阅读新场景。

同时,本届乌镇阅读节邀请了一批国内外知名作家开展讲座、对谈等文学分享活动,主题涵盖“文学如何让一座城市活起来”“拉美文化的滋养与女性生育”“抗战文学的再探索”“逃离、迁徙与重塑”等。

8月15日,乌镇分会场迎来了首场对谈活动。来自上海的三位作家——孙甘露、高渊、小白以“抗战文学再探索”为主题,从《诺曼底公寓》《封锁》两部抗战文学作品出发,展开对话。

上图:孙甘露(左一)、高渊(右二)与小白(左二)在乌镇分会场对谈。

在孙甘露看来,高渊的《诺曼底公寓》和小白的《封锁》这两部以抗战为背景的小说对“战争体验”的处理很不一样。一部是在很短的时间单位里呈现出震撼性的极致事件,另一部捕捉到经历震撼之后漫长岁月中弥散的影响。“两部作品都体现了精彩的处理。”

诺曼底公寓就是现在的武康大楼,是著名建筑师邬达克的代表作。从这栋上海标志性的建筑引发构思,现任上海作协专职副主席的高渊以全新的空间叙事展现一段战火纷飞年代的爱情往事,构筑一部可歌可泣的英雄史,武康大楼也见证了属于老上海的战争与和平、痛苦与荣耀、光荣与梦想。

而小白的《封锁》写的是孤岛时期的上海,汉奸头目在寓所的爆炸中身亡。日军封锁公寓、追捕刺客的故事。在高渊看来,《封锁》“无论空间还是时间都高度浓缩,能量密度特别高”。大量巧妙设计使故事充满悬念和张力,人性的幽暗与光辉在密闭环境中碰撞,读来既过瘾又耐人寻味。

乌镇分会场高质量的作家对谈活动吸引来众多书迷,让这座江南小镇沉浸在书香的氛围中。把书展“放进”乌镇,可以说是上海书展的一次意义非凡的出走,让浙江的乌镇成为了上海书展的阅读飞地。乌镇阅读节相关负责人周建红说:“我们希望把阅读节打造成像乌镇戏剧节一样的全新IP,阅读节结束后,乌镇还是会保留这些阅读空间、阅读花园。同时,游客在入住酒店的客房里,只要扫码借书,工作人员就会把书籍送到客房。希望每一个人来到乌镇,都能在场景中感受阅读的氛围。”记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。