张信哲:每首歌都有自己的命运

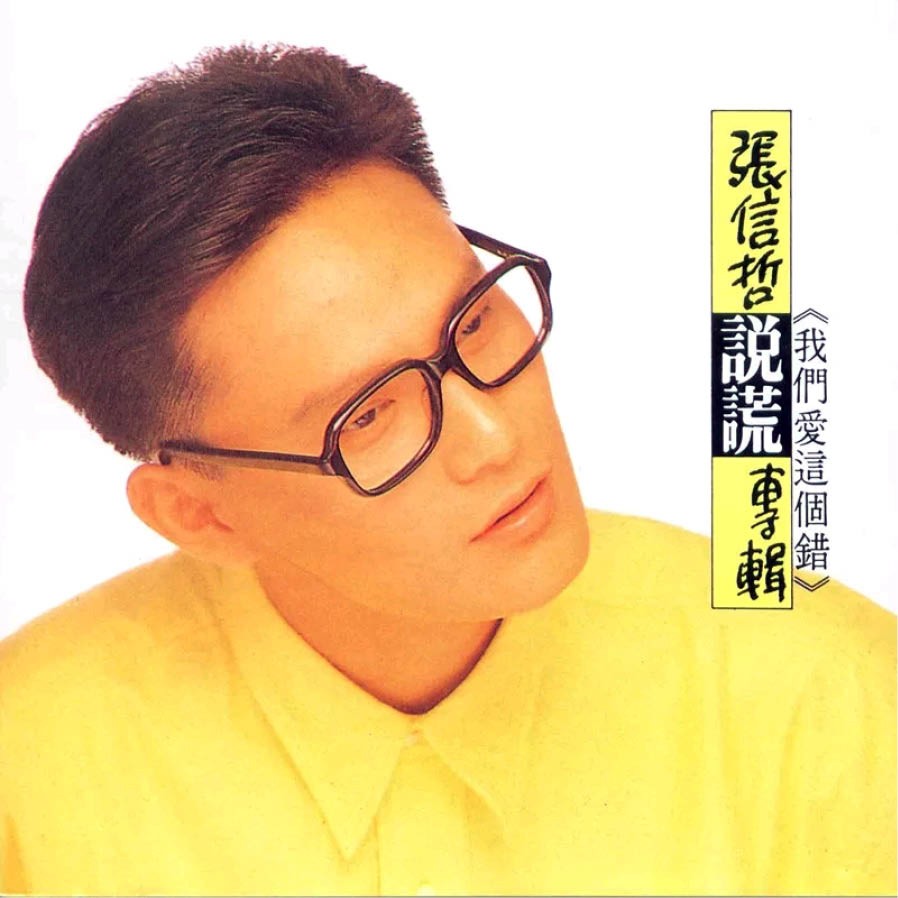

张信哲,1967年3月生,中国台湾歌手,凭借独特温柔的嗓音和细腻多元的演绎,自上世纪90年代起被华语乐坛公认为“情歌王子”,斩获诸多音乐类大奖。至今,他仍以前辈的身份与诸多后起之秀活跃在歌坛第一线,拥有无数铁杆粉丝,歌曲广受传唱。

他是华语乐坛极少数的常青树,出道至今,不仅能保持自己的风格,还能在2000年后推出众多佳作,放眼整个华语乐坛,也是屈指可数。曾经,那个戴着眼镜,用清澈的嗓音令人耳朵一亮的学生哥,已经成长为华语乐坛的巨星。

9月9日,张信哲携新专辑《属于》在上海博物馆东馆举办新专辑分享会,这也是上博东馆破天荒首次举办音乐分享活动。

《属于》是张信哲于2025年8月12日发行的音乐专辑,共收录12首歌曲,由张信哲、罗宇轩担任制作人。这是张信哲继音乐专辑《就懂了》之后,时隔四年再度推出的音乐专辑。12首歌曲风格迥异,从流行、抒情古典、摇滚、New Age、City Pop到硬派Band Sound,张信哲都拿捏得恰到好处,让各种风格的歌曲打上属于张信哲的深深烙印。

上图:张信哲全新专辑《属于》。

分享会之后,张信哲接受了《新民周刊》记者的专访。畅谈从他出道至今的音乐历程。从戴着眼镜的青涩少年,到推出新专辑求新求变的张信哲,张信哲总是在用心唱歌,也在不断追求他的音乐理想。他要唱“属于”张信哲的歌。

这样的人怎么会说谎呢?

上图:新专辑里,12首歌曲风格迥异,从流行、抒情古典、摇滚、New Age、City Pop到硬派Band Sound,张信哲都拿捏得恰到好处。

《新民周刊》:大二那年,你在一场音乐比赛中演唱了一首名为《Understanding Heart》的歌曲,并获得了第一名。当时,担任比赛评审的是音乐制作人丁晓雯和郑华娟,是她们将你推荐给滚石唱片的?丁晓雯不是和飞碟唱片合作很多吗?她怎么不推荐你到飞碟的呢?

张信哲:她们是推荐评审,但那个时候丁晓雯在滚石唱片。丁晓雯和华娟姐那时候都是滚石的制作人兼歌手,在滚石发唱片,所以她们把我的demo推荐给滚石。然后呢,我的demo就在滚石各个办公室让他们所有的制作人试听,最后我觉得还蛮幸运的,签我的老板郑柏秋是滚石旗下的一个子公司,叫做巨石音乐。郑柏秋听到我的声音觉得OK,他有兴趣,有感觉,就签了我。

《新民周刊》:去年3月,郑华娟老师突然去世了,60岁还很年轻,你当时听到消息感觉突然吗?

张信哲:很突然很突然!因为在她去世前不久,我记不清是前一两个月或是几周的时间,我们还有联络,就是想要请她为我的这张新专辑做音乐。之后就听到她去世的消息,因为华娟姐这几年人在德国,已经非常少有音乐作品,所以本来一直想要再跟她有机会合作。这成了永久的遗憾。

《新民周刊》:你进滚石的时候,李宗盛是面试官是吧?

张信哲:对啊对啊,但是我也不晓得那个面试是干嘛的,因为基本上我们谈的是做歌手,也不是要我去公司上班,所以面试时我有一点不知所措。大哥问我的一些问题,我说实在的当时完全没有概念,因为对于歌手这个行业或者说这一工作来说,我那时候完全不了解,只是真的纯粹喜欢唱歌。所以他不管问我什么,我的回答基本上都是不知道,要不就是因为我喜欢,就是这两个答案。

《新民周刊》:他是不是一听你的声音就觉得很好?

张信哲:没有唉,他没有吧。其实我的demo在滚石并不是很吃香,那个时候流行的声音,或者说他们要找的声音不是像我这样的。你看滚石那个时期前后,都不是像我这样的声音,他们觉得我这样的声音太美,太没有个性。他们要找的是有个性的声音。我的demo在滚石办公室绕了一圈之后,没有引起太多关注。也没人愿意接手制作我的唱片,没想到能一直唱到现在。

我会签到巨石也是因为我的老板,他是做古典音乐出身的,那时候他做的是一些跨界的音乐,比如说让古典钢琴家来弹现代的流行音乐,类似这样的跨界作品。因为他有古典音乐的基础,所以对我的声音有一些不一样的感觉,所以才签了我。

上图:在潘越云专辑《男欢女爱》中,张信哲与潘越云合唱《你是唯一》。

《新民周刊》:1988年,滚石唱片为潘越云制作了合作音乐专辑《男欢女爱》,你是怎么参与其中,并和潘越云合唱了《你是唯一》这首歌的?

张信哲:潘越云专辑的策划是“阿潘与10个男人”,本来预计要10首对唱歌,但是公司凑不出10个人。不止缺一个,我记得那张专辑有一首她自己独唱。那时我也是因为公司的整个规划,发现还有没发片的新人可以用,就凑了一个。

《新民周刊》:是不是这首歌反响不错,就出了个人首张专辑《说谎》?

上图:张信哲首张专辑《说谎》。

张信哲:那时候还没有。那首歌出来以后,反响还不错。滚石当时有一个策略,就是把即将要推出的新人,比如说让他唱一首单曲,然后放在合集里,作为预热。即将要发片的人,基本上都会有一个单曲放在一张合集里头。所以我记得在发我自己专辑之前,有在两张滚石的合集里唱过单曲。那些单曲发布后,他们会观察市场反应,再做后续发片规划。

《新民周刊》:1989年,你发行首张专辑《说谎》,之后出版的专辑,很多标题都是两个字的,这是刻意为之的吗?

张信哲:是刻意为之的。第一张专辑对他们来说是一个挑战,因为我是子公司这边制作出来的。参与我整个企划包装的人员,早期并没有参与到整张专辑的制作,他们收到的只是录好的10首歌和一个新人,要去完成整张专辑的包装。对他们来说是一个苦差事。因为当时的新人不像现在经过各种专业训练,都是练习生训练达到很专业的程度才会推到舞台上。我们那时候私底下是什么样就是什么样。他们取“说谎”这个名字,真是思考了很久。包括是否要用张信哲这个名字,他们也帮我取了很多奇怪的艺名,但最后都没用,还是用回本名。他们觉得这个人就是一个单纯干净,没有很复杂经历的大学生,他们想着这样的人应该如何引起大家的注意,就取了一个“说谎”的标题,其背后的含义是说这样的人怎么会说谎呢?想引起大家的讨论度和话题度。

因为这一张专辑的成功,所以之后他们就延续这样的包装和企划策略,专辑标题全部沿用两个字,而且我前三张专辑的标题都是跟我的个性或专辑内容正好相反的。

李宗盛改写《爱如潮水》:

制造一种反差

上图:张信哲。

《新民周刊》:第二张专辑《忧郁》中,李宗盛是怎么给你写《让我忘记你的脸》这首歌的?

张信哲:因为第一张专辑销量非常好,非常成功,所以他们就紧锣密鼓地开始筹划第二张第三张。我觉得我生在一个很好的时代,那个时候正是整个华语歌坛最热络的时期,而且每一个大师都带着一点比拼竞争的心态。当时整个滚石的系统是这样的:每个制作人帮我做两首歌。有大哥李宗盛,有小虫,有马兆骏,有齐秦,再加上我的老板郑柏秋,他们5个制作人,每个人负责两首歌,所以私底下都在较劲,看能不能写到主打歌。

大哥写这首歌,是因为跟我聊过后,他对我有一定了解。他写歌是真的在为人量身定做,不像其他一些作者写好歌就随便给人唱。他是针对要合作的歌手才去创作。他写《让我忘记你的脸》,是因为我那个时期给他的感觉:一个没有太多感情经历,对爱情懵懵懂懂,带着期望的男生,所以他就写了这首歌。

《新民周刊》:我们都知道李宗盛不喜欢王杰,怎么一开始他让你模仿王杰的演唱呢?

张信哲:那不是李宗盛,而是签我的老板郑柏秋。不过我觉得那是一种训练。因为在合唱团里面,或者之前学习古典音乐时,对于流行歌曲的演唱还是有点抓不到窍门。再加上录音工程,你必须要在录的时候加入更多的煽情部分。因为后期制作,真的会将很多情感表达冲淡掉。配乐加进来,和声加进来,再加上后期混音等等这些因素,你在录的时候要表达120分的情感,大家才能听到100分,因为很多东西被后期和其他因素卡掉了。所以像我们这种完全没有录音室经验的年轻新歌手,要怎么去抓到他们要的情感呈现,他们就给我找几个标杆,让我试着去学这样的唱法来传达情感。因为我当时觉得我已经把100分的情感唱出来了,你们还觉得不够,那我要夸张到什么程度?

他们给我找的学习标杆,第一个就是王杰,还有另外一个是齐秦。当我觉得情绪达不到的时候,我就想象如果我是王杰的话,应该会怎么唱,他来唱这首歌的时候会用什么样的唱法,我模拟着学习,然后再转换成自己的唱腔唱出来。

《新民周刊》:你早期的形象是戴眼镜的学生哥模样,后来是李宗盛让你把眼镜摘下来的?

张信哲:李宗盛给了我和整个团队摘下眼镜这样的一个想法。那时候我退伍回来,发了第一张专辑就是《难以抗拒你容颜》那一张。虽然那张专辑很成功,销量非常好,但是我和整个团队都深刻感受到这是在吃之前的红利。而且在台湾那个时候,当完兵退伍回来的男生就意味着没有兵役这个阶段卡在人生里了,接下来真的要面对自己的人生,要成为一个真正的男人。

所以那个时候我开始思考,是不是真的要走歌手这条路,是不是要成为一个真正的职业歌手?如果要继续发展,我必须要摆脱过去学生似的校园音乐形态,真的要成为一个职业歌手。所以那个时候我又停下来思考。跟制作团队和公司,我们好好地规划、讨论,我必须要如何转型?我们希望建立一个清晰的音乐个性,就是张信哲的音乐特色是什么样子?所以那个时候停了一年多的时间,基本上我也不露光,也不接任何商业活动、录影等等,专心做音乐。当然那时候大哥李宗盛创作的《爱如潮水》这首歌,成为这张专辑我们认为的主打重点。但这首歌其实是一个险招,因为从歌词来看,它应该是一个有丰富阅历的老男人唱的,传达这样的情感。但大哥让一个看起来刚刚步入社会、没有太多情感经验的年轻人来唱这首歌,可能会显得缺乏说服力。

所以,我们希望在我的包装,包括形象上面稍微更成熟一点。那个时候就决定把眼镜摘下来,去掉这种相对比较学生化的标志,之后我就不再继续戴眼镜出现在幕前。

《新民周刊》:1993年发行了你特别重要的专辑《心事》,《爱如潮水》原本是新加坡音乐人黎沸挥1990年推出的《爱你的余温》,李宗盛是怎么将这首歌改编为《爱如潮水》的?

张信哲:对,这首歌其实一开始并不是为我创作的。这张专辑里大哥为我创作的是《我是真的爱你》。

只是整个专辑做下来之后,他们觉得还是少了那么一点劲。他那个时候改写《爱如潮水》这首歌,我不知道他是要用来做什么,可能他觉得这是一首不错的歌。他可能对这首歌有感觉。所以他把黎沸挥的《爱你的余温》重新填词,然后修改了几个旋律的部分。其实他一直没有打算让我唱这首歌,因为他觉得这首歌不适合当时的我来唱。但直到整个专辑制作的最后阶段,他们还是觉得少了一个很有重量的作品,所以他才试着让我唱这首歌。

《新民周刊》:《爱如潮水》这首歌好像是一开始关注度并不是很高,经过一段时间之后才爆火的?

张信哲:对,因为这首歌需要花一点时间去感受、去适应。你听到这首歌的歌词,它是一个阅历丰富、人生沧桑的老男人的心声,那为什么会找这么年轻的声音来唱?所以那种违和感是需要大家去消化的。但是一旦消化好,接受了这样的设定之后,就会很上头,这就需要花一点时间让大家去消化这种违和的感觉。

《新民周刊》:你刚刚说一开始李宗盛面试你的时候也不是特别看好你,什么时候开始觉得他可以把最好的歌给你来唱,这种转变是怎么发生的?

张信哲:我觉得应该是我的第二张专辑。那时候你知道大家各种卷,5个制作人互相竞争。我觉得他也应该有这样的压力,再加上他那时候是制作总监,所以他必须负起整个制作部的业绩。因此,我之后的几张专辑他都一直非常给力。

《新民周刊》:《爱如潮水》那么火之后,可以说是歌坛一线巨星了,1995年,当时怎么选择离开滚石加盟百代唱片(EMI),并成立了个人音乐工作室“潮水音乐”的?

张信哲:我觉得从滚石转投EMI是我的一个新起步,因为我跟滚石一直都是新人约。其实我本身一开始是在制作部工作,做制作助理然后学习制作等等。所以我对自己的音乐和制作这件事很有想法,很想要真的好好做属于自己的音乐。但是在滚石这样的新人约前提下,其实我没有太多话语权。我也不是没有想过留下来,只是因为那个时期这种情歌偶像的包装非常成功,所以他们在跟我谈续约时,还是希望我继续做那样的学生情歌状态。对于我自己想要的制作、想要做的音乐这些部分,其实没有给我太多的空间跟鼓励。所以那时我才会想,如果换一个环境,我是不是相对来说会有更多话语权。因为在滚石我就是小老弟,但如果谈另外一家新公司的时候,我就是一个有销量的歌手,我可以跟他们谈判,可以跟他们谈我希望做什么样的东西。所以在这样的背景下,我才到EMI,然后成立了自己的工作室,开始自己做专辑。《宽容》应该是我自己工作室做的第一张专辑。

《新民周刊》:在“潮水音乐”工作室成立后推出的首张音乐专辑是《宽容》,《过火》《宽容》《不要对他说》均成为了你演艺生涯的音乐代表作,《过火》这首歌一开始并不是主打歌,后来才火起来的?

上图:《过火》收录于《宽容》专辑。

张信哲:对啊,所以我说每首歌都有自己的命运。往往都不是在你期待或期望的状态下,如果正好达到了当时社会某个需求点,就会有爆红的几率。其实《宽容》那张专辑也有好几首非常成功的歌,比如说《宽容》《不要对他说》。我们一直觉得这些歌已经足以支撑这张专辑的卖点,所以对于《过火》这首歌就没有太刻意去推广,因为觉得这首歌OK,好听,但当时听起来没有那么有力度。不过突然间市场上就火了。

我没有叛逆到不唱情歌

《新民周刊》:今年8月12日推出了全新专辑《属于》,这张新专辑曲风多元,集合近十种音乐元素,包括Grunge摇滚、Disco和古典编曲,是要刻意做一些转变?

张信哲:对,其实我每张专辑都在做一些新的尝试和转变,但我觉得以前的方式会比较隐晦,比如说我的主打歌还是以情歌为主。我去尝试了一些不同类型和风格的音乐形态,放在磁带B面的后面,这样大家买专辑回去才能听到。我一直觉得这样也OK,那个时候是因为要取得商业上的平衡,所以做这样的配比。但是现在我觉得,在适当的时机,我们没有必要再为商业承担那么大的责任。所以我反而可以在我自己的音乐上让大家看到我还想要做的,或说我想要踏出的新领域和新的可能性。所以等于是我把过去的形态反过来,我先让大家听到这些具有独特个性和态度的音乐风格作品,然后让大家听到这张专辑里还有好听的哲世情歌。因为这本来就是我的根基,我没有叛逆到不唱情歌,因为我觉得只要是好歌,不管是什么类型,我还是会去唱。只要有好的情歌我还是会去唱,只是说在一张专辑里面,我觉得现在是拿出态度的时候,而不是再去推情歌的阶段。

《新民周刊》:最早确认收录的一首歌是与薛之谦在2022年合作的《你不是一个人》,怎么与薛之谦合作的?

张信哲:这首歌本来是这张专辑最早录制的一首歌,只是没想到整张专辑的制作拖了太久,所以老薛就先拿去发了。但因为我已经设定好专辑里面这首歌要讲的东西和位置,所以我还是会继续收录在新专辑里面。因为我觉得这毕竟是整张专辑一开始就设定好的内容,而且我觉得和老薛的合作既难得,也很喜欢我们两个人的声音在这里碰撞出来的感觉。

《新民周刊》:是从这首歌衍生出整张专辑,还是当时已经有整张专辑的概念?

张信哲:当时已经有专辑的概念,当然还没有这么清晰,但其实整张专辑的初步概念已经形成。所以跟薛之谦合唱时,会唱一首《你不是一个人》这样的歌,在这张专辑里面,这首歌说的其实是每个人都值得被命名,都值得被爱,你绝对不会是单独的一个人,你永远可以找到一个可以读懂你、可以爱你的人这样的概念。

《新民周刊》:虽然尝试了各种曲风,但我听下来,感觉这个度把握得特别好,歌曲都非常悦耳,不会让人感觉很奇怪,这方面是怎么考虑的?

张信哲:这是我的一个想法。这是平衡和权衡吧。很多人在唱新的不一样类型的歌时,会去改变自己的声音,试着融入那种音乐。比如大家可能会觉得唱摇滚必须要把自己的嗓音变成一个大烟嗓,要有毛边,这样才会有摇滚感。但其实在这张专辑里面,在我的概念里,所有的音乐类型是要为我的专辑和我要讲的故事服务的,所以并不要去改变我的声音,去变成一个rocker来唱摇滚乐。我在演唱《共犯》这首歌的时候,我没有刻意让自己的嗓子变化,也没有刻意使用太多录音效果,来形成摇滚乐中常见的那种沙哑的、压嗓子的声音。我还是希望保有张信哲相对清亮、干净的声音感觉。用这样的声音来唱摇滚,会带给大家另外一个冲击,有点像《爱如潮水》那样的概念。当一个干净的声音来唱黑暗甚至带着一些控诉的摇滚乐时,那种反差有时会给大家更大的冲击度。这次我虽然尝试了很多不同的音乐类型,但我尽量不改变我的声音和个人音乐特色。所以基本上听下来,它既是张信哲非常一贯的音乐,但又有不同音乐特色。

《新民周刊》:现在大家都喜欢出数字单曲,你为什么还执着于专辑与实体唱片?

张信哲:我觉得这可能是因为一直以来的习惯和训练。做单曲并不是不好,如果真的有好的想法或者好的音乐作品,我觉得OK,我可以试试看。但如果要做专辑,我觉得专辑必须真的要言之有物,有我的态度和想要分享的内容。包括我过去的情歌,每一张专辑都有一个非常清楚的感情传达诉求和故事内容。所以我觉得这是从过去到现在一直以来的训练,如果要做一整张专辑,我还是要把这个概念贯彻到底。

越到后期,我越觉得专辑有点像是我自己的生命记录,不是说人生的记录,而是在这一段期间,我对于这个世界或者说对于这个社会,对于某些事件的感知和记录,我会希望放在专辑里头。所以必须要有一个相对完整清楚的故事线来传递我的概念。那一首单曲可能就单薄了一些。

上图:张信哲在上海博物馆东馆。

《新民周刊》:新专辑中有一首歌是在上海博物馆东馆拍摄MV的,我知道你的另一个身份是收藏家。你还出版了《玩物“哲”学》这本书,举办过《潮代:清绣的天衣无缝》《民·潮——月份牌珍稀画稿与二十世纪时尚潮流》等多项展览,收藏对你来说意味着什么?

张信哲:我其实喜欢美的东西。我的身份可能跟一般的收藏家并不太一样,我只是喜欢收集让我开心愉悦的东西。我并不一定要收藏瓷器、玉器、古画名画类传统的收藏。当然我不否认我也有这一类东西,但是它必须真的让我感受到它的美,而且看到它我会开心、快乐。所以其实我很多的收藏都是很小众的,它们跟我的生活有关,或是跟我的成长经历有关。那跟上博的联系其实从旗袍开始,我会收旗袍也是因为我的外祖母她们留下来的一批从清代一直到民国时期的旧衣服。我外祖母她们留下来的这些旧物,是我生命轨迹的一部分,所以我才开始收集旗袍。之前也捐赠了一些旗袍给上博,因为这正是他们缺少的项目,所以才跟上博有了交流和沟通。

他们这次非常支持我的专辑,也是首次开放给歌手在里面自由拍摄。我觉得很荣幸,因为这不是谁都有的机会。而且我觉得也需要一首适合的歌,我不想浪费这么好的IP。正好有这首《这世的名字》,它有书面感,这个故事可以和很多馆藏有连结,这些老东西真的代表了那个时代的故事和名字,所以才会有这次的合作。

《新民周刊》:现在还在举办未来式巡回演唱会,这张专辑是不是一张“属于”未来的唱片?

张信哲:不会,因为未来式巡回演唱会我们已经在结尾阶段了,接下来就是海外的部分。这个巡回结束之后,未来式就整个结束了。对我来说,演唱会也是另外一种音乐创作,它是带着视觉和舞台的。所以,我觉得如果还要再做演唱会的话,就不能是未来式这样的形式,它必须跟着我一起跨到下一个阶段,进入另一种境界。所以呢,接下来如果还有演唱会,肯定会有全新的规划和内容,对这个计划我们要做得周全一点。记者|何映宇

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。