从摩登上海到“现代”上海

如果提到过去100年的上海,基本上就会给人分成两个时代的印象。一个就是20世纪上半叶的“上海摩登”,另一个则是20世纪下半叶直到今天的上海,也就是“上海当代”。无论是摩登还是当代,毋庸置疑,“上海现代”可以认为是将以上两个时代统合在一起的总称。

百年潮涌,现代焕新。在上海美术馆41米层的展厅内,一场名为“上海现代”的展览正以不同寻常的历史纵深与艺术张力,重新编织着这座城市自1843年开埠以来长达180年的现代化叙事。展览不仅梳理了上海现代化印刻在视觉艺术上的复杂脉络,更为当今艺术创作中国式现代性探索提供了颇具价值的上海样本与智慧启示。

此次年度大展,“上海现代”通过三大板块详实叙事展现20世纪以来上海的文化嬗变,集中呈现木刻、宣传画、建筑、设计、油画、国画、摄影、 电影、漫画、音乐等多元媒介作品600余件(组),全面解析这座城市的现代化基因和人民创造历史的文明密码。对此,策展顾问、上海美术家协会副主席陈翔指出:“上海现代”独特之处在于展览打破了传统历史叙事的线性逻辑,以多维叙事与辩证结构的完美融合,构建了一个多维、互动甚至充满张力的辩证结构。以“先锋性”“混杂性”与“流动性”三大核心特征为经纬,巧妙地将上海现代化历程解构为三个既独立又互文的板块:“红色烂漫”“摩都日常”与“海上新潮”。

上图:“上海现代”展览让人们看清了上海从“摩登”到“现代”的来时路。

红色烂漫:从木刻探索到大众美学的上海实践

20世纪上半叶的上海,是启蒙与救亡的思想熔炉,见证了时代精英对国土的深情。新兴木刻运动以黑白分明的刀锋,刻画出民族的苦难与抗争。而新时期的上海,是社会主义建设和现代化发展的引擎,红色文化以激昂的旋律,演绎新中国的理想蓝图和未来宣言。

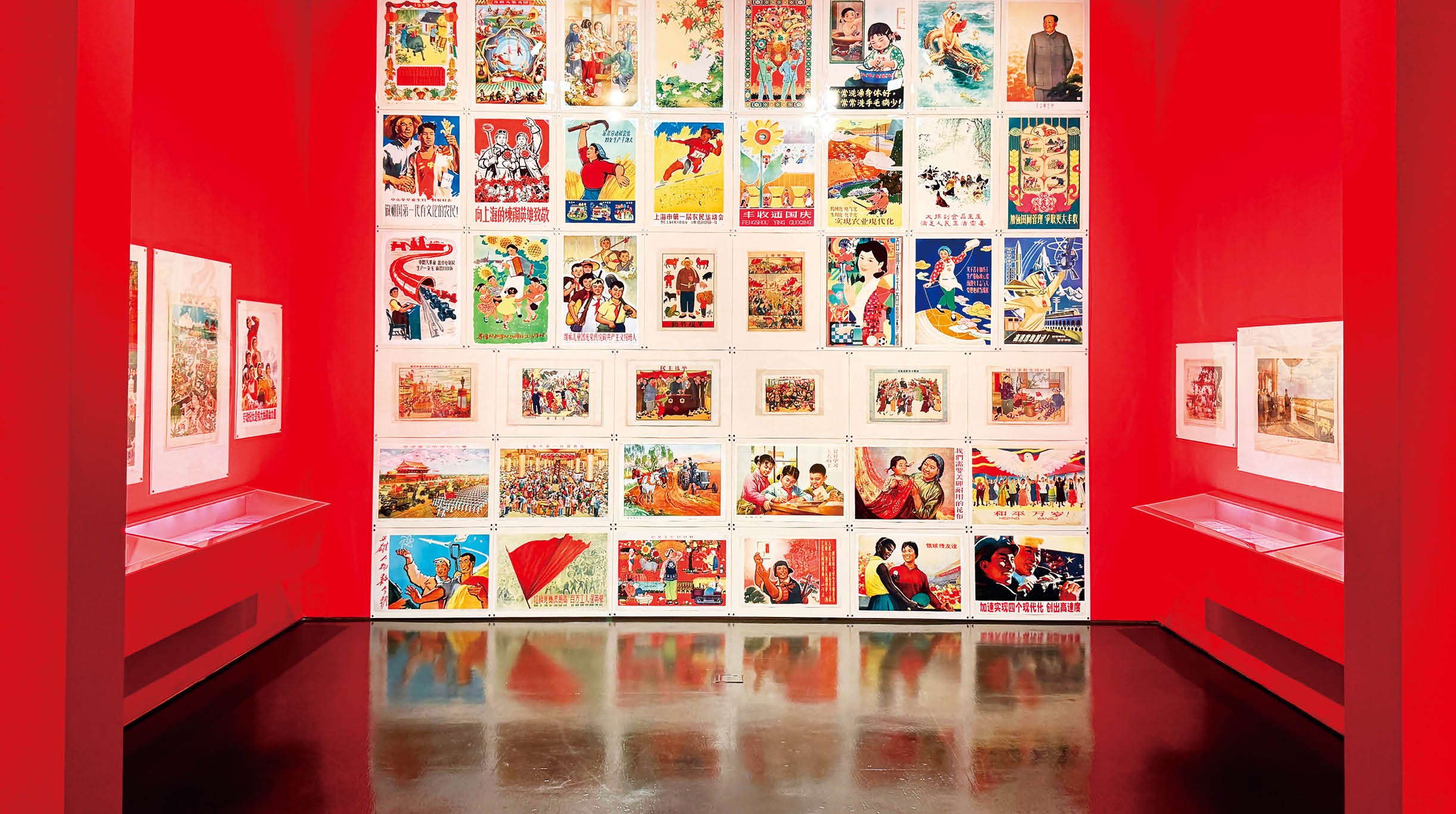

在“红色烂漫——从精英觉醒到大众共鸣的先锋性开拓”板块中,集中展示充满浓烈情感且与上海链接颇为深厚的木刻、宣传画、连环画等艺术形式,呈现上海如何将时代精英的觉醒转化为广大民众的文化动员,成为国家建设的精神动力,并形成了东方革命美学的独特性和上海现代的先锋性特征:艺术介入现实并引领未来。与此同时,该板块亦揭示了先锋性的另一维度:精英理念必须下沉为大众语言,服务于民众,通过文化动员,为中国现代性注入破局的锋刃。

上图:“上海现代”展览位于上海美术馆41米层。

上海大学美术学院潘耀昌教授介绍,本展览的新兴木刻专题以鲁迅和宋庆龄解放前的木刻收藏为基础,另增加部分1949年后的作品。鲁迅在上海发起的新兴木刻运动,为青年艺术家指明了“为了大众,力求易懂”的努力方向,强调以“刚健分明”的木刻作品激励民众。而宋庆龄助推木刻作品远赴巴黎展出,则让世界听见中国的呐喊。在近代中国的历史上,木刻不仅是艺术,更是武器——在民族危亡时刻,它是刺破黑暗的匕首;在和平年代,它是记录时代的画笔。

上图:《黑白木刻:刀锋上的觉醒》潘耀昌。

展厅中,以视觉巧思打造的打卡空间将一系列宣传画作集中呈现。经典木刻展品《抗议》《阿Q正传》以黑白分明的刀锋,刻画出民族的不屈抗争。艺术名家沈柔坚的作品《勤劳起家》则居于C位,以炽烈的红色和饱满的构图,刻画出劳动人民昂扬奋发的精神面貌,令人心潮涌动。正如潘耀昌所说的那样:“在这里,艺术不仅是时代的记录,更是一种深沉的文化动员——它将家国情怀熔铸为集体记忆,也让崇高的理想,成为每一个人举目可及、可感可触的风景。”

1949年后,连环画、年画、宣传画是上海美术的三大品牌画种,有过一段辉煌的巅峰时期。美术史论家朱国荣曾以“群贤毕至,佳作迭出,成就斐然,在全国享有‘半壁江山’美誉”为总结,与此同时,这三个画种也是红色美学的代表。红旗漫卷的构图、农民丰收的笑靥、勇敢自信的新女性,皆以明快色彩与程式化造型,将政治政策话语转化为视觉号召。这些作品深植于民间艺术传统:杨柳青年画的吉祥纹样、传统剪纸的平面装饰,与革命浪漫主义、现实主义甚至现代艺术精神交融,形成了1949年后大众美术的新传统,以及“人民美学”“劳动美学”的新范式。艺术在此不仅是记录,更是动员——它让家国情怀沉淀为集体记忆,让抽象的理想化作举首可见的日常风景。

魔都日常:四大媒介解构上海现代性

上海现代的密码,不止于外滩的钟声与陆家嘴的霓虹,更藏在“梧桐叶的阴影”与设计师的草图中。在“摩都日常——从市井烟火到全球叙事的混杂性共生”板块,通过建筑、设计、漫画与电影,解析这座城市的时尚密码,揭示艺术如何从殿堂渗入市井并成为全球叙事,呈现上海现代的又一核心特征:混杂性。

外滩建筑群是一部石砌的音乐:哥特式的尖顶、巴洛克的涡卷、Art Deco的流线,混搭出殖民与自主、历史与未来的对话。通过外滩建筑照片与新时期浦东形象的并置,形成黄浦江两岸历史与现实的新旧对比和双重叙事,隐喻上海浴火重生的张力。正如同济大学建筑与城市规划学院教授伍江所说的那样:“外滩是世界建筑史上的奇迹。外滩是20世纪初西方建筑在遥远的东方一次高质量全面展示。由于历史的原因,这种展示被完整地凝固下来,成为一个极为罕见的活标本,一次永不落幕的建筑博览会。”在伍江看来,外滩建筑充满了文化碰撞。“首先是千年传统与外来文化碰撞。我们可以在历史图片中看到早期江海关的传统衙门形象与西式建筑并列的那种奇妙景观。其次是复古风格与新时尚的碰撞。外滩建筑多为欧式复古风格,又不乏对摩登形象的追求。在这里,保守审美的趣味与先锋时尚的格调并列,既是时空错位的审美纠结,又是新时尚的自然流露。其实,对于上海而言,不管是外来的文化遗老或是时代的摩登先锋,不管是西式古典混合着装饰艺术风格或是掺杂着中国传统装饰,不管是新技术呈现出来的新式样或是被古典外皮紧紧包裹着的新材料,都同时展示着魅力。”而正是这种文化碰撞带来的先锋与时尚、开放与包容,使上海始终成为引领时尚的魔都。

上图:上海设计始终在实用与审美间寻找平衡。

展厅中,海派家具静默伫立,如时光的摆渡者。它们以考究的形制与流动的设计语言,悄然连接着往昔与未来。这些器物不仅是生活的注脚,更成为孕育新创作的灵感种子,让经典在时光流转中生发。铁皮玩具、老唱片、露美高级成套化妆品,带观众重返“上海制造”的黄金年代。每一件展品皆是时代的刻度,无声地述说着设计与市民生活的交融。从月份牌美女、Art Deco家具到大白兔奶糖,上海设计始终在实用与审美间寻找平衡。张光宇的封面设计,将西方几何美学与中国吉祥图案融合;林风眠等艺术家参与设计的外销品,以富于现代感的东方意蕴征服海外市场。这些设计不仅是商品,更是文化符号——它们将市民的欲望编码为日常器物,让“中国制造”成为全球市场的审美名片。这种实用策略的混杂性既服务于市民社会的消费逻辑,又承载着民族文化的出海雄心。

电影始终是上海的造梦机,它让弄堂悲欢升华为时代寓言,以东方情调对话世界审美。上海电影既是好莱坞叙事的地方转译,又是现实主义的本土实验。在此次展览中,特设放映室,循环播放《风云儿女》《渔光曲》等老电影的经典镜头,另外有第一代影星胡蝶欧游老照片和若干经典老电影海报,通过光影交织的美,展现这座城市与电影的密切联系。

“漫画”一词最早出现于上海,现代意义的漫画也萌芽于此。20世纪上半叶,漫画的题材是多元的,涵盖了社会生活、政治讽刺、爱情故事等等。而这一时期给中国人印象最为深刻的漫画家包括《三毛流浪记》的作者张乐平、《西行漫记》的作者张光宇,以及首次提出“漫画”概念,画面中带有浓浓诗意与温情的丰子恺。而在1949年之后,大众传媒上经常可以看到出自上海的两位漫画大师——华君武和丁聪的漫画,同样以犀利的眼光,精准的笔法,为时代画像,用画笔讴歌真善美,鞭挞假恶丑。可以说,一百余年来,上海漫画以其幽默之笔剖析人性与社会,借思想的锋芒将城市变迁和浮世百态转化为人们喜闻乐见的艺术形式。

建筑、漫画、设计、电影,既来自国外,又在上海完成了本土化的浴火重生,甚至取得了新的发展。这种混杂性正是上海对现代性的独特解答:以开放姿态包容他者,却始终保持着文化主体的清醒。在展览策展人项苙苹看来,今天的“现代”是先锋性文化探索向全民性转化的成果,是中华文化现代性表达的重塑与更新。上海现代,是通往现代性的创新实践,是中国式现代化的上海样本,是探索人类文明新形态的开路先锋。

海上新潮:多维碰撞激发无限探索

当决澜社的油彩泼向僵化的传统,殖民者的帽子化身灯罩,在翻手覆手的博弈之间,上海艺术完成了从文人墨戏到现代表达的转型。这些艺术探索如同棱镜,折射出百年中国的精神地形图,将古老文明的基因重新编码进现代性的肌体。在“海上新潮——从文人墨戏到当代语汇的流动性实验”板块中,现代油画与海派国画,共同诠释了海派文化如何在风云变幻的全球化语境中探索并重构自身的叙述模式。而摄影、双年展、当代艺术等领域的探索突破,亦体现了上海现代的流动性特征:它拒绝固化形态,同时因自身的中华文化根基,始终处于解构与重建的循环中保持灵动而不迷失。

上图:庞薰琹《蕉叶水渠》、《菊花倒影》。

被誉为“中国现代艺术先驱”庞薰琹的《菊花倒影》《蕉叶水渠》等代表作首展于沪,呈现出上海现代艺术的精神源起。作为“决澜社”发起人,庞薰琹及其同仁于1931年创立了中国现代美术史上第一个具有完整宣言的西画团体,他们以激进的现代主义语言,突破传统框架,为中国艺术走向现代提供了关键的思想与实践样本。“要用狂飙般的激情,撕裂一切桎梏”。庞薰琹以立体主义解构京剧脸谱,倪贻德用野兽派色块捕捉工业脉搏,尽管彼时大众视其为“癫狂”,但这场短暂的艺术起义,为中国现代艺术埋下了火种。

而海派国画在坚守笔墨精神的同时,吸纳都市风情与现代构成,将文人画的写意转化为全新视觉诗篇。笔墨传统不再是僵化的程式,而是可被无限解构的数据库,水墨的流动性是中国美学对现代性的柔韧抵抗。正如美术史论家汤哲明所说的那样:“早期海上绘画最具光彩的一笔,是衰落了六七百年的人物画借老城厢市民文化的潮流涌动重新振发,画家或参酌西法以革故鼎新,或参与新兴的媒介与形式,引领了近代中国画创新而趋现代化的第一波浪潮。”20世纪初的海上绘画,依托城市独领风骚的商业环境,古法俱备,风尚尤新,创造出了艺术史上史无前例的多元繁荣的景象,称霸画坛江山半壁。

此次大展,多件中国画名家巨匠真迹悉数亮相:“东方之笔”张大千《番女掣厖图》罕见展出,笔法融合敦煌元素,描绘边疆女子与黑厖动静相映,极具生趣。此外,吴昌硕、吴湖帆、任伯年等海派巨擘的经典之作也一一展出,重磅呈现。

上图:张大千《番女掣厖图》。

上海是中国现代艺术的策源地。上海现代的重要标志之一是摄影这一全新的观看方式在上海的出现,以及摄影对于传统中国式视觉表征方式的影响、刺激和冲击。据复旦大学教授顾铮介绍,摄影术的传入与上海的开埠几乎同步,从早期记录性、纪实性摄影到改革开放后的多元化发展,再到当代的国际化与观念创新,上海摄影记录和见证了这座城市的发展变迁。“此次展出的正是生活在上海的中国摄影家们的工作与作品。他们的这些作品,经过将摄影这一外来观看方式与本土文化所融合而成的中国现代摄影所能够达到的高度与广度。无论是都会现实还是自然景色,无论是纪实报道还是自主表现,中国现代性在他们的摄影实践中所体现的具体面目和形态,才使得其具有了一种新的历史意义和价值。”这些作品,无疑拓展了人们观看现实的视野,同时展现了融汇摄影这样的新视觉语汇以主动融入到世界“现代”文化价值体系中去的努力与追求。

自1996年首届展览“开放的空间”启幕,上海双年展便以前卫姿态打破陈旧叙事,成为中国当代艺术与国际对话的破冰者。在中国美术馆原副馆长张晴看来,它不仅是展览,更是思想实验。这场实验的核心命题是:在全球化的浪潮中,如何以本土经验重构现代性叙事,建立中国艺术的当代表达模式?上海双年展作为中国艺术发展的重要节点,深刻反映了中国艺术在全球语境中的定位与价值,奠定了今天中国各地的双年展热现象。

此次,2000年上海双年展重要展品《一念之间的差异》亮相“上海现代”,艺术家陈妍音以玫瑰花与倒悬的输液瓶为意象,极具颠覆性的创作手法细腻诠释艺术与情感间微妙动人的联结。作为中国当代艺术领军人物之一的周春芽,其艺术实践融汇德国新表现主义的绘画语言与中国传统文人画的写意精神。本次展出的《躺着的黑根》为首届上海双年展参展作品,创作于其艺术转型阶段。他表示,在“上海现代”展厅与30多年前的作品重逢,感到十分惊喜与感动。

上图:陈妍音《一念之间的差异》。

值得一提的是,本次展览空间巧妙突破边界,将上海现代设计精粹融入公共区域——“玉玲珑”博古架、“良辰”茶椅等兼具传统意蕴与当代审美的家具陈列于0米层中厅,构建出一处可触可感的现代人文景观。正如设计师侯正光阐释:“家具是对生活的一种叙事,是一种解决现代问题的方式。”

当观众走近,由上海音乐学院师生创作的声音作品响起:老电影唱片里的歌声、弄堂里响起的沪语叫卖声……展览是回应城市记忆、一场多重感官共鸣的文化体验。

上海现代:百年潮涌中的现代化启示

作为上海美术馆彰显海派文脉的重要大展,突破传统艺术史研究范式,将上海从“红色文化、海派文化、江南文化”走向“全球城市”的百年嬗变,融汇于国家现代化进程的宏大叙事之中,深刻揭示海派文化“守正创新”的精神内核。对此,上海美术馆党委书记、执行馆长王一川表示,透过“上海现代”,人们得以重新梳理这座城市的现代化脉络,感知中华文化如何在流动的世界秩序中持续生长与衍化,进而相信:一种更具人性、智慧与诗意的文明形态,正在成为可能。

作为“上海现代”的策展顾问,中国美术学院学术委员会主任许江表示:“‘摩登’一词一经诞生,就已经超出了‘现代’的一般涵义,深深地扎入上海城市的底层,与一个或若干年代的生活拌和在一起,演化为这座现代之城的国际公民的普遍心态,演化为这座城市所特有的趋高、趋动、趋新的品性。”

正如陈翔所说的那样,展览并未将艺术作品当作历史的简单插图,而是将其作为历史最敏锐的神经末梢和最具活力的实践载体,达到了历史深度与艺术高度的和谐统一。

展览在揭示全球化与本土性的辩证关系时,极具智慧地避免了“冲击—回应”这样一种简单模式,而是通过混杂性这一概念,精彩地呈现了上海如何从被动地接受到主动地拿来、从而将外来文化资源转化为本土创新的养分这一姿态的转变。无论是建筑中的Art Deco风格与江南意象的结合,还是漫画中异域风格影响与中国民间故事的杂糅,抑或是上海双年展中全球议题与上海地方知识的互动,都证明了上海的现代性绝非西方的复制品,而是一种充满主体意识的创造性转化。这种混杂不是失去自我,而是使自己在交融中变得更加强大和独特。

从某种意义上来说,“上海现代”不仅仅是对一座城市的历史回顾,更是通过上海这一个案,揭示了中国特色社会主义现代化道路的某些普遍性特征和未来方向。在陈翔看来,上海的故事说明了中国式现代化必须是保有文化主体性的现代化。成功的现代化不是对自身历史的抛弃和对外来文化的全盘移植,而是基于文化自信的化西为中、古为今用。展览中“流动性”的特征表明,中华文明本身就具有海纳百川、与时俱进的能力。“今天的中国式现代化,正需要继承这种文化主体意识,在吸纳全人类优秀文明成果的同时,坚守自身的文化根性与价值立场,避免成为任何外部模式的附庸。”

“上海现代”展览,如同一部浓缩的、立体的、充满灵光的城市传记,它用艺术的语言书写历史,用历史的深度启迪未来。它不仅让人们看清了上海从“摩登”到“现代”的来时路,更重要的是,它为大家理解正在发生的中国式现代化提供了一个极其丰富、深刻且充满文化自信的阐释框架。它属于上海,更属于中国。记者|王悦阳

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。