独家专访编剧芦苇

别叫我大师,我只是个善解人意的编剧

芦苇,中国当代著名电影编剧。1950年出生于北京,成长于西安。1976年进入西安电影制片厂,做过绘景、美工、场记,后转行编剧。他的作品以深厚的历史感、坚实的人物塑造著称。主要编剧作品包括《最后的疯狂》(1987)、《霸王别姬》(1993)、《活着》(1994)、《秦颂》(1996)、《图雅的婚事》(2006)、《狼图腾》(2015)等。其中,《霸王别姬》获第46届戛纳国际电影节金棕榈奖、第51届美国电影电视金球奖最佳外语片奖;《图雅的婚事》获第57届柏林国际电影节金熊奖;《活着》获第47届戛纳国际电影节评委会大奖。芦苇以其对中国历史与人性的深刻洞察,被誉为“金牌编剧”,是中国第五代导演辉煌时期最重要的合作者之一。

上图:芦苇做客上海温哥华电影学院。

时隔30余年,当人们谈论中国电影的高峰,《霸王别姬》依旧是绕不开的名字。这部电影如同一座丰碑,不仅刻画了多个时代,也让编剧芦苇的名字与“经典”紧紧相连。他的笔触总能拨开历史的迷雾,精准地捕捉到大时代下、个体命运的颠簸与挣扎。

从《霸王别姬》里“人戏不分”的程蝶衣,到《活着》里隐忍坚韧的“福贵”,再到《图雅的婚事》里朴素善良的图雅,芦苇笔下的人物始终有一种力量——一种源于生活、直抵人心的真实。如今,75岁的芦苇带来了新作《洛桑的家事》,一部讲述藏区恩怨与人情味的电影。

10月底,芦苇来到上海大学温哥华电影学院,受聘为学院的产业导师,并与温影学生一同展开深入的交流。借此机会,新民周刊记者与芦苇老师进行了一次面对面长谈。从藏地的人情,到戏班的锣鼓旧梦;从与第五代导演的相逢恨晚,到分道扬镳,再到对当下电影创作者的冷静观察——他的言谈一如他的剧本,坦诚、冷静、犀利,充满了对生活的虔诚和对艺术的敬畏。

他说,编剧的天性是“善解人意”,而编剧最基础的品质是“不自恋”。或许,这正是他能穿行于不同时代与人物内心,始终保有那份创作真诚的秘密。

芦苇编剧的第一原则是?

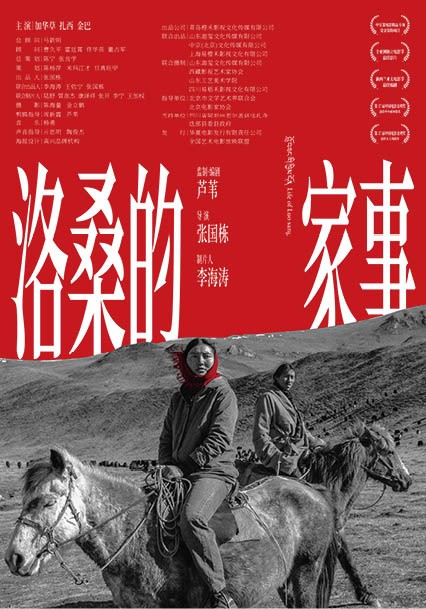

上图:《洛桑的家事》剧照,海报。

芦苇编剧的新片《洛桑的家事》,电影故事简单而又沉重:一场酒驾车祸,让藏区两个家庭的命运紧紧缠绕,施害者与受害者在法理与人情的拉扯中,最终走向了相互救赎。这让人联想到他另一部斩获柏林金熊奖的作品《图雅的婚事》,同样是聚焦于普通人遭遇极端事件时的抉择与良心。

聊起这部电影的缘起,芦苇的思绪回到了40多年前。1976年,他进入西安电影制片厂,参与的第一部电影就是藏族题材。为了那部戏,他在藏区待了近一年,跑遍了甘肃、青海的许多藏区。“那个时候就有了藏族情结了。”他回忆道,“藏民独特的气质,面对生活的那种坚韧、那种关爱、那种友情,非常打动我。如果没有这段经历做基础,这部电影的剧本是没法写的。”

正是这份深埋心底的情感,让他在多年后看到导演张国栋拍摄的纪录片素材时,再次被深深触动——素材记录的正是《洛桑的家事》的故事原型。“我看了素材,非常触动。有些纪录片片段啊,真是比故事片还好,非常真实,也很感人。所以我觉得应该把它写成一个故事片,搬上银幕。”

芦苇反复强调“真实”二字。在他看来,过去很多涉藏题材都有一种表面化的倾向,“一说藏族就是载歌载舞,或者把它诗意化。这个跟我的经验不太一样。我希望让观众看到一个个真实的藏民,他们和我们都是一样的”。

这种对“真实”的执着,贯穿了芦苇所有的创作。无论是聚焦历史长河中的个体,如《霸王别姬》《活着》;还是切入一个极小的生活断面,如《图雅的婚事》《洛桑的家事》,芦苇的剧本总有一个坚实的内核——动人的情感。

“作为一个编剧,这是第一原动力。你要是不被题材感动,一切都无从谈起。”他自己写作剧本的唯一原则也是:“要打动我。”曾经有导演出高价请他写戏,但芦苇思考再三,还是婉拒了。“不是我不爱钱,写完马上能在北京买房了,哈哈哈,但是那部戏我找不到激动的感觉,还是愿意写自己有触动的题材。《洛桑的家事》稿酬不多,但我乐意写,写作的时候很有激情,很满足。”

这种坚守,让他得以在浮躁的行业环境中,始终保持着创作的纯粹。他至今保持着手写的习惯。“我连电脑都不用,面对电脑的时候脑子一片空白。”他坦言自己已经落伍,效率低下,但对此安之若素。这份老派匠人的坚持,或许正是他能沉潜于人物内心世界的秘诀。

看完《胭脂扣》

决定选张国荣演程蝶衣

谈及芦苇,绕不开《霸王别姬》。这部30多年前的电影,至今仍是华语电影难以逾越的高峰。当被问及如果现在重写,是否会做修改时,芦苇沉思片刻,给出了一个非常具体的回答:

“改变不会太多。如果要说有,恐怕是某些技术问题。这么多年了,能看出来它并不是完美无缺的,还有可改进的地方——比如台词的准确、表演的方案,还可以做得更好。你好比说,老太监这个角色:程蝶衣和段小楼再见到老太监时,已经是快解放了,老太监也很落魄了,在摆摊卖烟,跟俩人打招呼说‘抽根儿’。但他最后的表演吧,我觉得有点僵硬,成了一个符号。他孤傲,不跟人交流,那你怎么摆摊?怎么在草根社会里生存呀?这个问题虽然不大,但如果你的人物状态更准确,就会更有戏剧性,更有表现力。”

这种对细节的苛求,正是《霸王别姬》能够成为经典的原因。对于片中几位主角的表演,他都给予了高度评价:“程蝶衣的表演可圈可点,张国荣演得非常好。段小楼(张丰毅饰)、菊仙(巩俐饰)也不错,都很出色。在表演方面,《霸王别姬》是凯歌控制得最好的一部。他做到了和观众在真实情感上的交融,比较准确,也比较生动。”

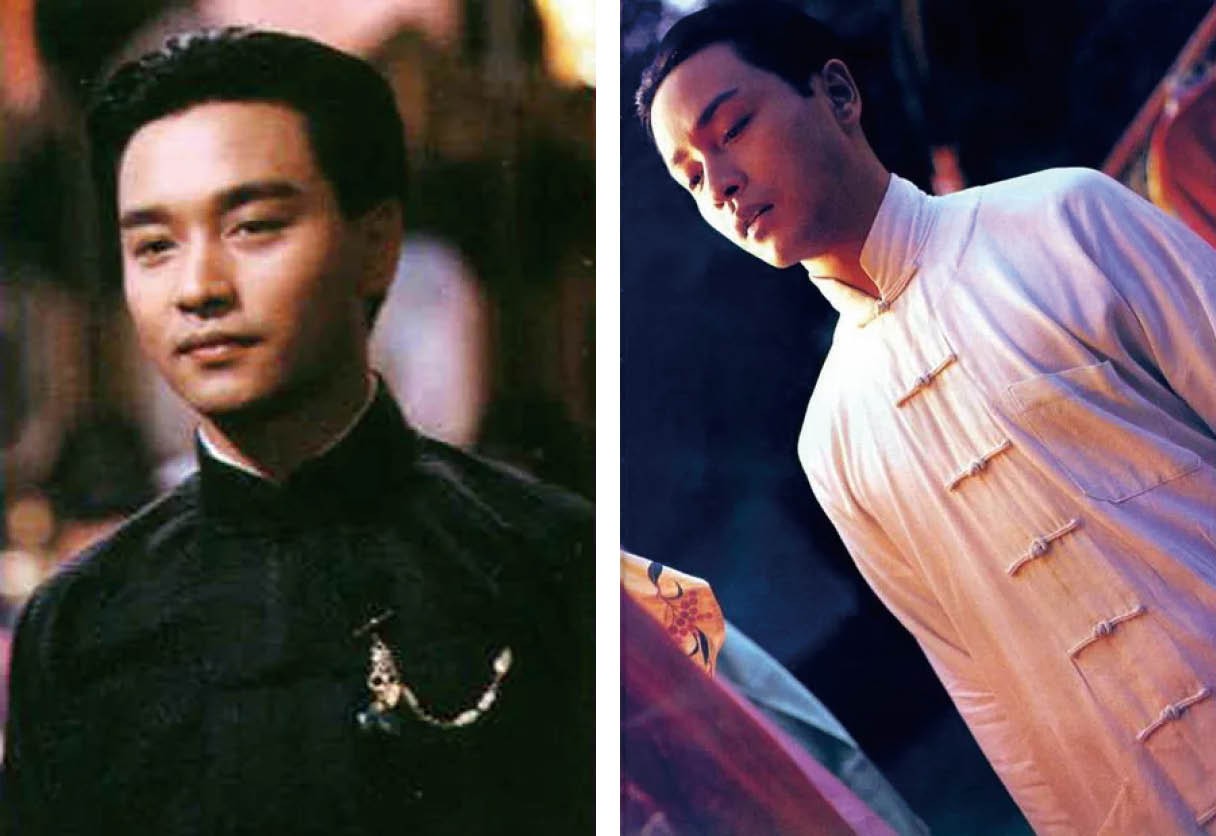

上图:芦苇从《胭脂扣》里张国荣饰演的“十二少”身上发现了《霸王别姬》里的程蝶衣。

而张国荣能“成为”程蝶衣,背后还有一段芦苇与陈凯歌“力争”的往事。最初,陈凯歌属意因主演《末代皇帝》而名声大噪的尊龙来演程蝶衣。“凯歌想,尊龙出演的话,海外市场必定不错。”于是,芦苇把《末代皇帝》和张国荣主演的《胭脂扣》都找来仔细看了,做了一个“学术比较”,最后还是坚定地认为张国荣合适。“他在《胭脂扣》里演得特别好,有一种精气神儿,跟我们的角色简直如出一辙。”尽管《胭脂扣》里张国荣饰演的“十二少”是一个颓靡的香港旧时贵公子,与忠诚执着的程蝶衣反差很大,但芦苇看到的“精气神”,是一个演员的神韵和可塑性。所以他认定:张国荣适合演程蝶衣。

结果,他和陈凯歌导演起了争执,讨论了几个小时,谁也说服不了谁。最后,陈凯歌提议,把所有主创叫来投票。“当时投票的有五个人:陈凯歌、我、摄影师顾长卫、执行导演张进战,还有录音师陶经。每人拿一张纸写名字,结果开票一看,4比1,四个人都选了张国荣。”芦苇笑着回忆道,“凯歌当时状态也非常好,说‘你们四个都说他合适,这个问题不讨论了,就是他!”

这段插曲,不仅成就了影史上的经典角色,也折射出那个创作黄金年代里,主创之间开放、平等的合作氛围。“当时主创都非常合拍,有一种相逢恨晚的感觉。大家都有同一个目标,就是要把这个电影拍好。”芦苇至今仍以“圆满”来形容那段合作经历。

对于《霸王别姬》的主题,芦苇用5个字来概括:“忠诚与背叛”。程蝶衣对师兄、对京剧艺术的忠诚,与段小楼在时代洪流中的一次次背叛,构成了影片最核心的戏剧冲突。观众最耳熟能详的台词——“差一年,一个月,一天,一个时辰,都不算一辈子”,在芦苇看来,正是“忠诚”最极致的展现。

“自恋”不只是

电影圈的问题

《霸王别姬》的巨大成功,将陈凯歌推上神坛,也似乎成了他创作生涯的分水岭。甚至引发了“《霸王别姬》是否陈凯歌父亲陈怀皑所拍”的猜测。

“这当然可以辟谣,电影是人家凯歌拍的。他爸爸当时已经生病住院了。”芦苇澄清道,“观众这句话里边也有点恶搞,其实是对他的一种批评。如果一个人聪明的话,他会从这种玩笑和攻击里边,找出自己的问题。”

当被问及后来与多位导演最终不欢而散的原因时,芦苇说得很直接:“我觉得都是因为他们会自大。一个人一旦自大,就不好交流了,不好共事了,那就只有分开。因为职业关系,我看到过很多成功的人,一战成名,然后就自傲自大,从此丧失了艺术创作能力。这种人见得太多了,百分之八九十都这样。”

王全安也是其中之一,凭借《图雅的婚事》拿下柏林金熊奖后,再合作《白鹿原》时,两人分歧巨大,最终芦苇放弃了署名权。“我就觉得,这种产品对不起观众,你不怕观众骂吗?”

他并未将此归结为个人品性的改变,而是看到了背后更深层的社会文化根源。“这不奇怪,他们背后是一个族群的集体无意识:一旦有成就以后,很容易自我封圣。”

“自恋”,是他用来剖析这一现象的关键词。“这个实际上不是电影圈的问题,是个社会问题。现在谁不自恋?尤其是独生子女这一代。自恋扑面而来,几乎成了我们生活的一个环境了。过分自恋,会严重影响到社会的文明品质。现在很多导演都有这个毛病,自说自话,而且还喜欢教训人,这是一种‘爹味’,一个时代病。”

芦苇现在依然爱看电影,“有争议的电影我都看”。但他坦陈有时候看到一些很“水”的剧情和台词就会生气:“这这这,这是这个人物吗?不,这不是这个人物,这是你作者在说话!观众在看一个角色的时候,其实跟我们在生活里边交朋友是一样的——当你不信任一个人的时候,你很难跟他交流了,只剩编导自说自话了。更不用说,观众走进电影院不是想听你教训他,不是想听你给他灌输你的意图,观众是想看一个精彩的传奇故事。”

作为曾经写下多部经典、手捧金杯的芦苇自己,为什么没有膨胀呢?“我觉得我是读过经典的人,我想自大都自大不起来。前面有那么多高山,人家是真正的大师。你读过那么多经典,你和他们的差距一目了然,你怎么好意思自称为大师?我觉得对‘大师’这个称呼安然若素的人,都是没把经典作品读明白。”

对年轻电影人的期待

谈及第五代导演的辉煌不再,芦苇的语气里除了惋惜,更多是一种冷静的观察。“现在论电影圈里的影响力,他们早就被后进取代了。而且也看不出他们还有一种能脱胎换骨、宝刀不老的趋向,丝毫没有。”

相比之下,他对年轻导演抱有更大的热情与期待。他盛赞新疆女导演王丽娜的《村庄·音乐》,“拍得真好!那么沉稳扎实,心静如水。这种电影,别说现在,放到30年前中国电影的高峰期,它也是最好的电影之一。我们还是能看到中国电影的希望”。他坦言,看完电影后“真是好感动”,还萌生了“什么时候有机会能跟她合作就好了”的念头。

在最新的一些动画电影里,他也能看到导演满满的诚意。“比如《长安三万里》啊,我看了两遍。还有《哪吒》也是,拍得很精彩——中国电影的通病是戏剧密度不够,但它是戏剧密度过大,最后的高潮戏太满,有点把观众喂得过饱了——但是除了这一点以外,《哪吒》都做得很好。”

这份对年轻导演的欣赏,最终促成了他与《洛桑的家事》导演张国栋的合作。在与这些年轻创作者共事时,他总不忘用自己与第五代导演合作的经历作为“前车之鉴”,反复叮嘱。

上图:《洛桑的家事》剧照。

“我也把我跟王全安、陈凯歌、张艺谋这些名导合作的感受告诉他们了。我说,‘我希望你的影片永远保持这个新鲜感觉,保持生命力’,不要一战成名以后就一路下坡了。这个是教训。”

他欣慰地看到,这些年轻人是能听进去的。“他们说,‘芦老师你说得不错,因为那些影片我们都看过,我们的感觉和你是一样的’。有前车之鉴,所以特别要提醒他们注意这一点。”

对于当下影视市场的种种现象,如票房下滑、短剧兴起,芦苇也保持着开放而理性的态度。他承认自己看过短剧,觉得“90%都是垃圾”,但这与电影“90%也是垃圾”的现状并无二致。“我们不应该厚此薄彼。”他说,“观众总得有东西看吧?社会有这个需求。短剧又快又方便,就看看呗。它是个新鲜事物,有市场也很正常。”

但他对AI技术在创作领域的应用,则画下了一条清晰的红线。“AI可以取代一切资料搜集工作,但是它无法取代你的情感。很多技术问题、资料问题都能帮你解决,但它不能帮你解决你自己的判断。你作为一个编剧,需要作出的是你自己个人情感的选择。这个,我觉得任何AI都帮不了你。”

无论时代如何变迁,工具如何迭代,创作的核心永远是人,是人的情感与选择。

当编剧要“善解人意”

在芦苇看来,要对抗“自恋”这种行业顽疾,编剧恰恰需要一种与之完全相反的天性——“善解人意”。

“你写的不是你自己,虽然感觉是你,但你写的是张三李四王麻子。我写程蝶衣,就必须进入他的世界,进入他的内心。这是你的职业所决定的。你得理解他的困境,理解他的问题——你要成为他。”

写《霸王别姬》时,他常常发现自己泪湿纸背。无论是程蝶衣的痴迷,还是段小楼的背叛,他都能找到共情的入口。“写到段小楼,我也能理解他的立场。他是明哲保身,一种自我保护,既是一种背叛,也是一种保全。”

这份对三教九流、各色人等的精准把握,源于他对生活的细致观察和深厚积累。写北京戏班子的故事,他信手拈来,因为他是个京昆“发烧友”,《茶馆》的台词也几乎能全剧背下来。“北京那个戏班子里,那些人怎么说话,我是知道的。”

甚至,连少年时当“娃娃头”的经历,也成了他编剧“童子功”的训练。“当娃娃头是个精密的安排。”他饶有兴致地说,仿佛在复盘一场戏剧冲突。“你得做详尽规划,得把每个人的脾气都了然于胸,指挥得很顺当——这个经历对当编剧有好处,你必须做好充分准备,把方方面面都考虑到极致。”

他认为,编剧的艺术,和导演一样,说穿了就是“准备的艺术”,“不打无准备之仗”。而当一切准备就绪,编剧这份工作就会让他感到无比欢悦。“写剧本的时候,如果你觉得有一种情感和责任心在驱使着你,这个剧本就可以写好。写完后会有一种亢奋的状态。我觉得编剧是一个非常愉快的工作。如果你从中感受不到欢悦,觉得很困难,那你不如去干别的。”

他甚至建议,想当编剧的人最好先找心理医生做个测试,看看自己是不是一个自恋的人。“如果你过分自恋,其实不适合当编剧。因为这个世界上没有人喜欢过分自恋。你的职业要求你不能自恋,你要关心他人,关心他人的命运。”

芦苇的编剧“待写清单”

年过七旬,已经写了40年剧本的芦苇,依然保持着一年一个剧本的创作频率,甚至想加快速度。“年龄大了,人老体衰,会有一种恐惧,怕自己想写可是写不出来了。所以我把自己最想写的赶紧列个表。”

他的待写清单上,排在前列的题材都指向了同一个母题:中西文化的冲突与交融。

“一个是写陈纳德,他在抗战时期来到中国。还有一个想写红六军团在云贵抓过一个英国传教士,这个传教士跟红军将领萧克最后成了朋友,我觉得很传奇。我还想写利玛窦,意大利的传教士。”他解释道,“这些故事都涉及文化的冲突,价值观的冲撞。我觉得这是我们在这个星球上未来很重要的问题。现在年事已高,我想写些我自己感觉痛切的问题。”

这是他作为一个创作者,对当下时代最深切的回应。

除了文化冲突,他还想完成一个多年的夙愿——“把中国的五大少数民族各写一个故事”。藏族(《洛桑的家事》)、蒙古族(《图雅的婚事》)已经拍过,接下来是塔吉克族、回族和彝族。“我觉得他们的生活很重要,他们的文化也很重要。每个少数民族都应该有一部优秀的影片。”为此,他已经亲自跑到帕米尔高原采风。

从西安电影制片厂的美工,到中国最顶尖的编剧,芦苇的人生,本身就是一部与中国电影紧密交织的传奇。他用一支笔,描摹了时代的波澜壮阔,也刻画了人性的复杂幽微。如今,这位时代的记录者依然在写,写他“痛切”的感受。

这次访谈,让我感受到了芦苇创作的坐标系——纵轴是他与经典大师的距离,这让他始终保持谦卑;横轴是他对大千世界的体察,这让他永远善解人意。而这个坐标的原点,就是他对“动人”原则的执着。真正的大师从不自我封圣,他们只是更清醒也更诚实的时代记录者,用一生去追问:一个人究竟应该如何“活着”。记者|阙政

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。