跨越山海的文脉对话

浦江之畔,风云际会,粤沪两地文脉相承如江河奔涌,血脉相连似根系深扎。第24届中国上海国际艺术节首次举办“粤港澳大湾区文化周”,通过美术大展、舞台演出、非遗“艺术天空”户外演出、艺术教育、国际演艺大会、国际对话等活动,生动展现粤港澳大湾区的文化创新活力与多元魅力。

当长三角一体化与粤港澳大湾区建设的双轮滚滚向前,“其命惟新——广东美术百年大展”跨越山海而来,于上海这座见证中国近现代艺术嬗变的城市盛大启幕——这不仅是一场艺术盛宴的迁徙,更是两地百年精神与文脉的跨江对话。

此次大展汇集超过350位从近现代到当代的岭南美术名家代表作品,展览面积超20000平方米,系统梳理并全面呈现广东美术在百年间的革新历程与辉煌成就。本次展览更可视为中国近现代美术发展的一个关键切片,彰显中华文化强大的生命力与自我革新能力。“其命惟新”语出《诗经》,意指周虽旧邦,其命在革新。此理念揭示中华文化生生不息之精神密码——守正而出新。中国美术百年历程,正是此一精神的生动体现。

落地上海,进一步彰显了沪粤两地携手合作的深远意义。双方以展览为纽带,搭建艺术对话平台,推动粤港澳大湾区与长三角一体化发展在文化领域的互鉴共融、协同并进,生动诠释了两地在推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展方面所取得的丰硕成果。正如本次大展总策展人、广东美术馆馆长王绍强所说的那样:“无论是作品品类还是展出规模,都堪称迄今广东美术展览之最。汇集来自全国20多家美术馆的精品,大部分作品是首次来到上海。期待以展览为纽带,深化长三角与大湾区的艺术合作,激励新一代文艺工作者传承‘其命惟新’的精神,在当代语境中继续探索艺术创新之路,为两大文化盛事增添浓墨重彩的艺术篇章。”

岭南画派,艺术星河

中国现代美术史上,海派绘画、京津画派和岭南画派并列为最具代表性、最有影响力的三大流派。这三大流派从不同的方面,开启并推动了中国美术的现代转型。从这个意义上来说,这次的展览在海派绘画的诞生地上海举办,意义非同一般。

以百年时间为轴线,策展团队梳理了广东美术百年历程,展示在300米文献时光长廊的板块之中,以厚重的文献研究与整理构成展览作品坚实的文化底蕴,通过“广东美术百年大事记”,展现广东美术深度参与社会进程的百年历程,为观众理解历史、理解展览作品的创作背景提供了详实的史料支撑。“这次展览中作品的展出还有一大特点,就是‘老中青’艺术家作品同台展示。”王绍强在介绍展览时这样说道,“不同的画种,不同的表达方式,不同的理念,不同的艺术的形态,会在这里一起进行一场全景式的展出。”

上图:司徒乔《放下你的鞭子(1940年油画)》,中国美术馆藏。

走进展厅,展览的布展设计无不体现着策展团队对广东美术百年发展的系统性思考,沿着时间与艺术流派这一纵一横两条线索,完整呈现了从岭南画派起源到当代艺术创新的发展脉络与中国美术现代化进程中地域文化的共生逻辑。大展以七大主题板块与三大特别专题交织叙事,辅以丰富详实的历史文献与影像资料,构建起多维观展体验,充分展现岭南艺术星河的璀璨多姿。

作为开篇,“勇立潮头——洋画运动在广东”回溯广东作为中国洋画运动策源地的历史贡献;“艺术革命——岭南画派与国画研究会”深入探讨两大艺术群体的理念碰撞与革新实践;“匕首投枪——新兴木刻运动及漫画”聚焦广东艺术家以艺术为武器的抗争精神;“激情岁月——为人民服务 为时代讴歌”呈现新中国成立后广东美术工作者扎根生活的创作热忱;“开放变革——改革开放中的广东美术”展现广东美术走向繁荣和多元发展的新时期;“百花争妍——创新创造 再筑高峰”彰显新时代广东美术的多元繁荣;“风起南方——当代艺术实践”则聚焦当下广东艺术的前沿探索。正如中国美术家协会策展委员会原副主任、艺术评论家皮道坚所说:“近百年来,‘其命惟新’也是广东文化的一个最主要的性格,不断地推陈出新,不断地自我革命,勇于创新。”

与此同时,三大特别专题更展现了岭南画派独树一帜的“高峰”之态。“山月常明——关山月个案研究”“松风三境——黎雄才个案研究”“从广州出发:广州三年展文献展”,从不同维度延伸展览内涵,更以当代视角诠释广东美术的传承与创新。对此,广东省文联主席李劲堃表示:“本次大展的作品臻选,聚焦时代性与区域文化特色,力求呈现高质量、高水平的艺术盛宴,广泛覆盖岭南不同地区的艺术精品,完整呈现广东百年美术的历史脉络;七大板块分类归纳,板块名称亦是展览的关键词,帮助观众快速记忆并理解广东美术的脉络与特色。”

此次展览不仅作品体量空前、内容百花齐放,还将沉浸式展陈等理念贯穿始终,让艺术从“可观看”变为“可参与”。展厅内精心打造的岭南非遗体验区、融合艺术与科技的多媒体展陈,以及多处作品打卡点,足不出沪就能体验岭南文化艺术生活。在展览期间,还会持续推出精彩纷呈的配套公教活动。12场高水准、深层次的“岭南文化名家大讲堂”活动,汇聚岭南、江南地区乃至全国各地的文化艺术名家,围绕岭南文化艺术与跨区域文化交流的核心课题,从多元的地域视角和深厚的学术积淀出发,展开深度对话与思想碰撞。同时,开设多场“上海美术馆现场教学课”绘画体验与专家导赏,让市民游客切实体验海派与岭南绘画,在题材拓展中互参意趣,在笔墨革新里相砺锋芒。“Artwalk”还将带领观众探索岭南画派代表人物在上海的足迹以及故事,共同探索跨地域文化交流的无限可能。

沪粤两地,艺术缘深

广东,作为中国最早拥抱海洋文明的地域之一,漫长的海岸线不仅是地理标志,更是中外艺术交融的长廊。400 多年前,利玛窦经澳门带来的欧洲绘画,与新会“木美人”油画的偶然相遇,埋下了东西方艺术对话的种子;清代关作霖(林呱)负笈欧美,拉开了广东美术“开眼看世界”的序幕。

这份开放包容的艺术基因,为 20 世纪初岭南画派的崛起奠定了根基。彼时,岭南画派以“折衷中西、融汇古今”的革新理念,在中国画坛掀起波澜。高剑父、高奇峰、陈树人等曾追随孙中山革命,后以画笔为刃,将日本画的写实、西方水彩的明丽融入水墨,创作了《饮马渡关图》《长城暮鸦》等饱含家国情怀的作品。

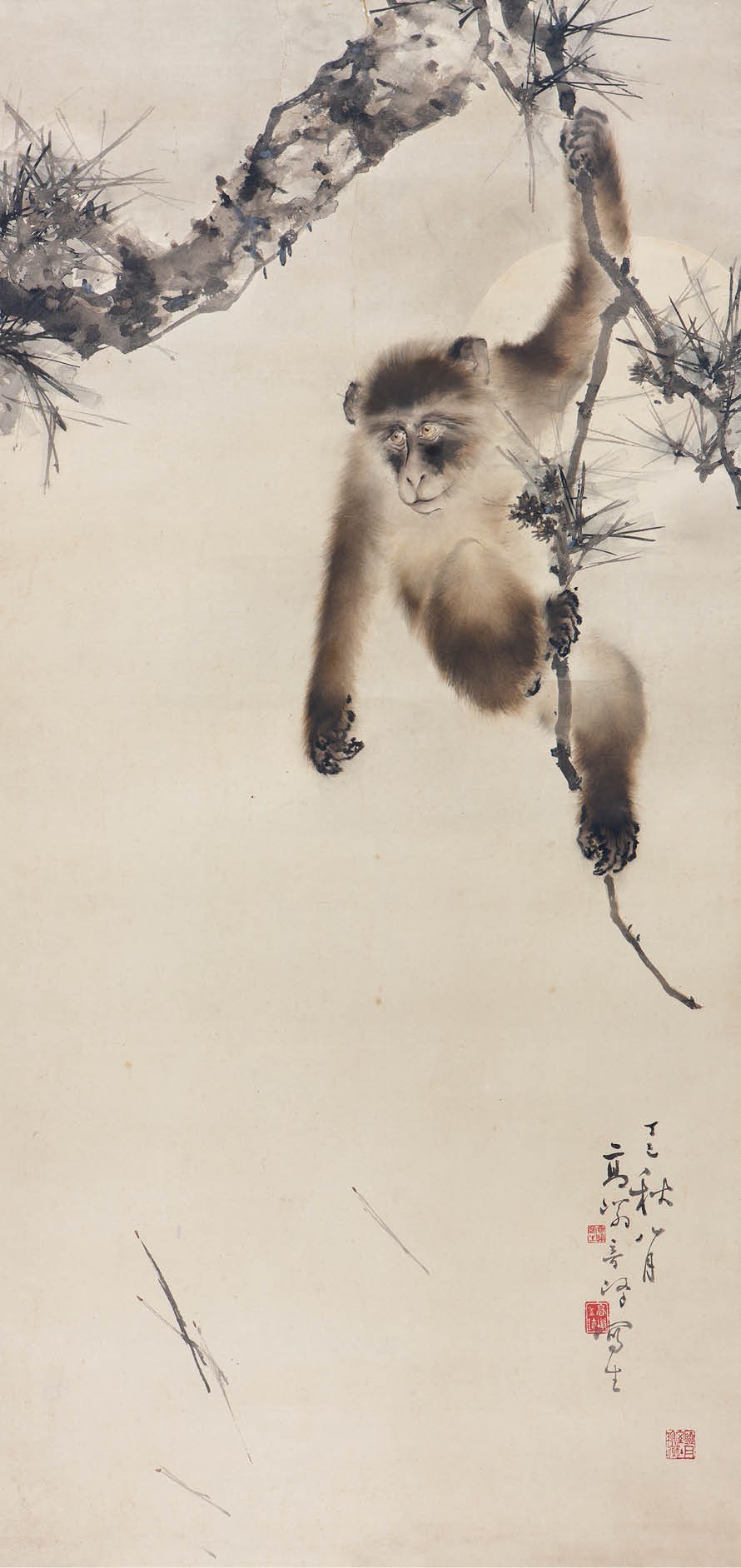

上图:高奇峰《松猿图(1917年中国画)》,广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)藏。

或许大家并不清楚,被誉为岭南文化瑰宝的岭南画派,其革新先声恰是在上海这片开放沃土中奏响。上海以海纳百川之胸襟,为各类艺术实践提供发展空间,海派美术亦在不断融合中实现自我超越。这种跨地域艺术对话与粤籍艺术家在沪的探索形成共振,编织起贯穿百年的文化纽带,让岭南革新精神与海派包容气质彼此滋养,成为中国美术现代化进程中地域文化共生共荣的生动范本。

1912年,彼时的上海正处于社会转型之际,东西思潮激荡,为艺术提供了前所未有的开阔舞台。这一年4月,在上海福州路的惠福里,来自广州的“二高一陈”——高剑父、高奇峰、陈树人,创立了审美书馆,他们以《真相画报》为旗帜,在第一期刊出陈树人编译的《新画法》中发出中国画的革新先声。这座隐匿于弄堂的小楼,就此成为艺术变革的策源地,也成为了岭南画派最初的摇篮。

而“岭南画派”这一历史性命名,也同时受到海派巨擘刘海粟的重要影响,1934年,他在德国柏林举办的“中国现代绘画展览会”前言中,首次明确将“二高一陈”的艺术探索从“折衷派”定义为“岭南画派”,从此基本奠定了“折衷派”即是“岭南画派”的冠名。此外,一众名士鸿儒云集沪上,形成强大的艺术磁场,本土艺术与外来视觉语言交融,这座移民城市以其特有的包容,为这群南来的艺术青年提供了发声的舞台。回顾历史,上海市美术家协会副主席陈翔感慨万千:“19世纪末的上海已然形成了一个独特的艺术生产场。上海这一现代性场域具有鲜明的混杂性、开放性和流动性,堪称‘新艺术的孵化基地’。”

《真相画报》将岭南画派的革新思想与上海的国际化视野深度结合,不仅刊发黄宾虹等海派名家作品,更首次系统引介世界美术潮流,成为连接南北艺术的桥梁。潘和、黄般若等人于1926 年成立的“广东国画研究会”则坚守传统,力倡“研究国画,振兴美术”。两派因艺术主张的不同而论争数十年,看似“新与旧”的交锋,实则是中国美术面对现代转型的深层探索——岭南画派的革新精神与国画研究会的守正理念,共同构成了中华文化兼容并蓄的生动注脚。

1932年,岭南画派创始人高剑父在上海创作了其“新国画”代表作《东战场的烈焰》,用一场绘画领域的“革命”打破了传统中国画的题材边界,以中西融合的技法、直面现实的视角,将时代思考凝于尺幅,抒发革命激情。“新国画”的概念一方面体现了中国画和西洋写实绘画的结合,另一方面提出了“中国画如何表现现实”这个中国画现代性的核心命题。它不仅体现在岭南这一个画派上,它体现的是20世纪中国美术,尤其是传统美术迈入现代社会所形成的转型思考与实现路径。

上图:林风眠《青衣仕女(20世纪60年中国画)》,上海美术馆藏。

粤沪两地艺术发展始终保持密切的双向互动,留下诸多深刻的历史印记。1919 年,林风眠从广东省立梅州中学毕业后,短暂入读上海图画美术学校(即后来的上海美术专科学校),在沪开启艺术求学之路,为其日后“调和中西艺术,创造时代艺术”理念埋下伏笔。本次展出的“彩墨画”《青衣仕女》,便是他艺术探索的经典成果,画面中,体态、衣纹、色彩,雅致古朴,温馨甜美,曲线回环,细眉凤眼,宛如天仙。静谧、安详、恬淡、温婉,仿佛东方女神,这是“古为今用”最好的例子。而通过中西融合的风格追求,更将西方现代艺术的色彩与构图与中国古典审美深度融合,借西画的光、色、造型、结构等,使传统水墨画的面貌大为改观,并完成了光、色、墨的有机结合,探索趋于成熟,做到了“洋为中用”。整幅作品造型奇绝,笔法独到,既是民间的、传统的、古典的,又是现代的、写意的、灵动的,带着林风眠强烈的感情投射与思想寓意。说到底,“洋”只是视觉上的一种感觉,林风眠画笔的根,依旧是笔墨,是线条,是传统中国绘画神形兼备、写意传神的民族精神。可以说,林风眠在现代美术上的巨大成就与影响,正是上海与广东共同推进中国现代美术的有力证明。

同样来自广东的关良,自1923 年归国后执教于上海美专,在沪举办画展,其融合西方现代派理念与传统水墨的戏剧人物画,成为海派艺术生态的独特风景。关良一生醉心戏曲艺术,常出入戏院揣摩角色神态,甚至亲自学戏,这份痴迷化作《三打白骨精》中的生动笔墨,夸张的脸谱、灵动的姿态,充满戏曲艺术的张力,又具西方表现主义特色;而鲁迅先生在上海发起的“新兴木刻运动”,粤籍青年陈烟桥、黄新波成为中坚,与广州李桦等木刻青年遥相呼应,以艺术为号角奏响救亡图存的时代强音。

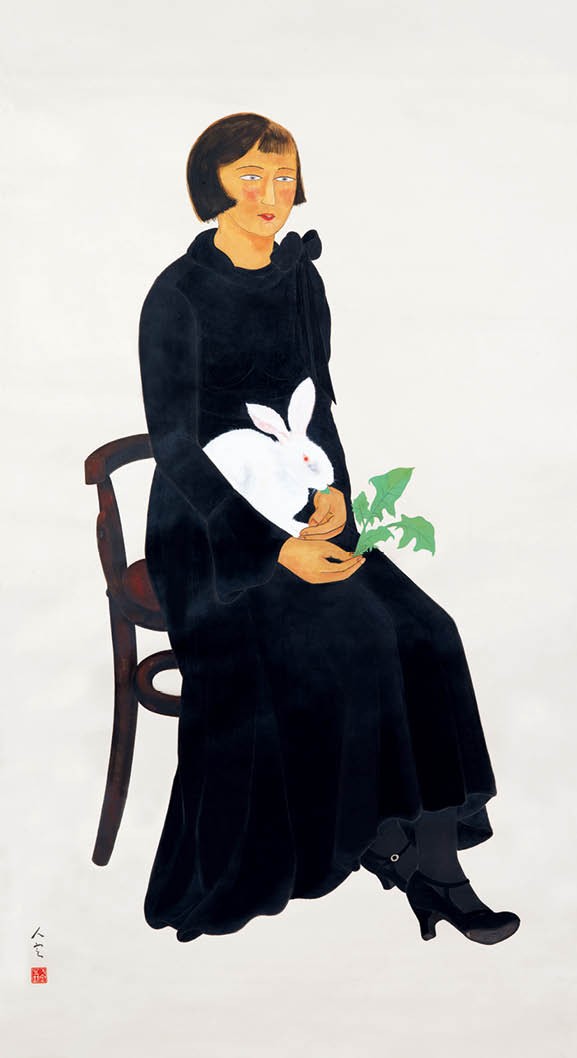

上图:方人定《闲日(1931年中国画)》,广东美术馆藏。

其命惟新,时代精神

在中国美术家协会理论委员会主任尚辉看来,广东美术为20世纪以来中国美术的每个时期,都提出了新的命题,而每个命题也都由广东美术家破解与实践。他们抱着其命惟新、开拓创新的精神,与时代变迁相同步,才有了开拓创新的理念与动力;与人民相结合,才能够在画面中塑造人民的形象,创新才有了着落点。

中华人民共和国成立后,广东美术始终与时代同频。在20世纪五六十年代,以关山月、黎雄才等为代表的广东画家率先对社会主义社会新现实的积极描绘,以表现劳动人民在新社会焕发的精神风貌来发掘现代山水画的江山多娇。特别是关山月与傅抱石合作的《江山如此多娇》,作为新时代代表性山水画杰作,至今高悬于人民大会堂,也是毛泽东主席唯一题字的中国画作品,弥足珍贵。而黎雄才的《武汉防汛图》、杨之光的《矿山新兵》等作品,则记录了社会主义建设的火热图景。特别是杨之光的《一辈子第一回》,堪称当代美术史上人人皆知的经典。这件作品的创新不仅仅是传统笔墨与写实造型结合上的新变,更重要的是表现了现代社会新型的人与社会的关系,普通劳动者终于有了选举权,它所揭示的社会内涵无疑是深刻的,这才是中国美术现代性最核心的内容。

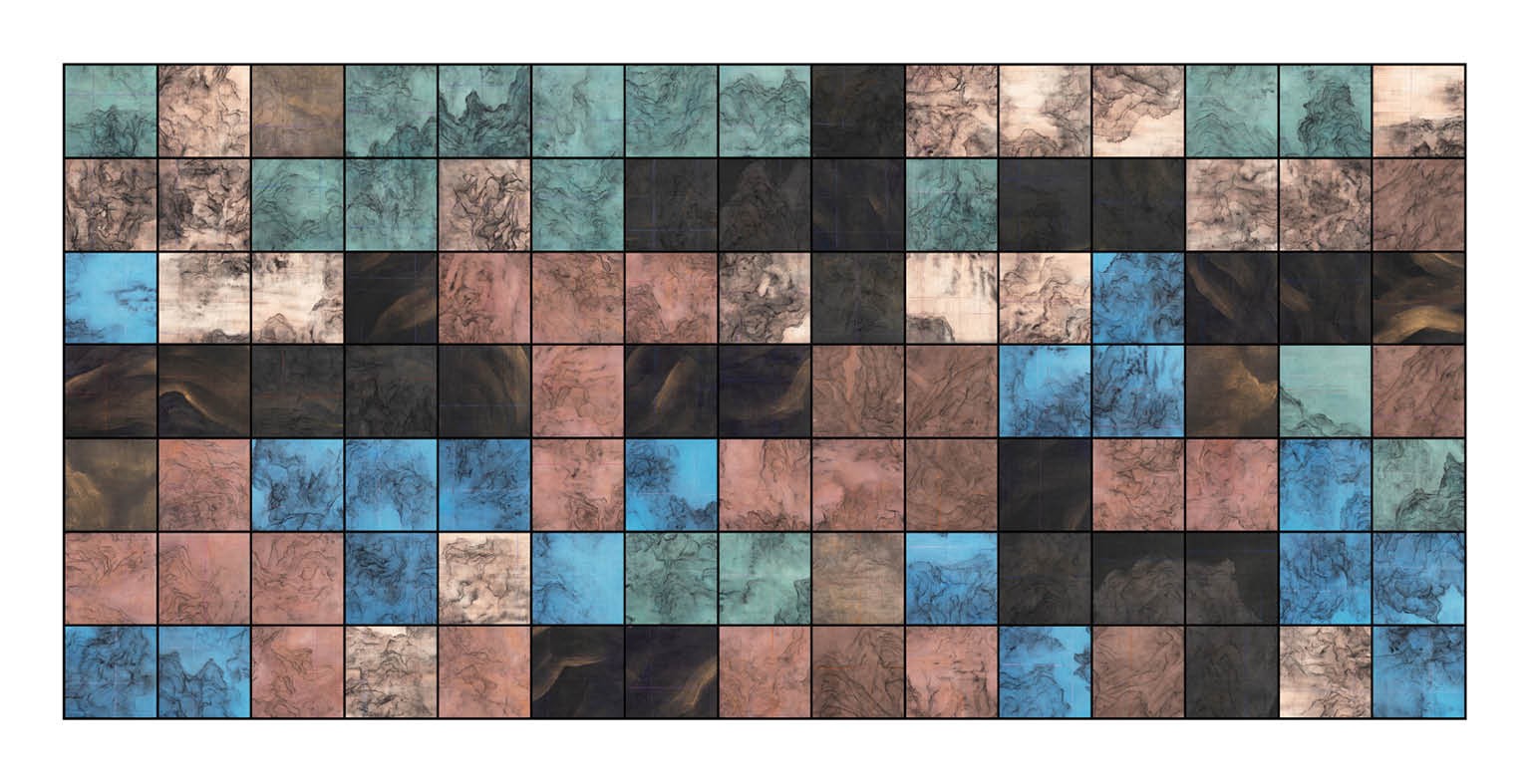

改革开放后,林墉、方楚雄、许钦松、李劲堃等艺术家接力崛起,将岭南画派的革新精神注入水墨、油画、雕塑等艺术领域,形成这一时期广东美术多元繁盛的发展态势。进入 21 世纪,长三角一体化与粤港澳大湾区战略的持续发展,为两地艺术发展开辟了新空间。在尚辉看来,“新”一定落脚于艺术语言上。他以广东省美协主席林蓝的作品《淋漓》为例:“它表现的是我们特别熟悉的郑板桥所画的手中之竹、眼中之竹与心中之竹。我想,林蓝希望通过这张画来表现墨竹所暗示的传统如何展现新时代之竹的时代审美特征,她把现代性视觉的形式感融入画面里,把现代水墨多年积累的研究成果放进去,而它同时表达了中国人对竹子的敬畏、崇尚。即便墨竹都可这样再创造,这就是不离传统的其命惟新。”

上图:王绍强《淬厉新之(2024年 中国画)》。

百年来,广东美术始终体现出“其命惟新”这种代代接力的创新精神,而每一代的创新着力点并不完全一样。正如尚辉所说的那样:“从宏观上来看,他们都和世界文化结合在一起,走在世界文化艺术的前列是他们的夙愿。这些作品都在不同角度展现了不同时期的人民形象,从而汇集成新中国人民形象与精神风貌的图谱,我觉得这才是‘其命惟新’的内涵。”

文脉对话,共生多元

百余年间,沪粤艺术交流从未间断,大批粤籍移民不仅在上海工商业领域书写传奇,岭南画派也将海派艺术对时代脉搏的敏锐感知融入自身创作,最终形成兼具笔墨意趣与光影肌理的独特风格,展现出“革故鼎新、兼容并蓄”的艺术精神,成为中国美术现代化进程中地域文化共生的典范。

今日的上海,仍以开放包容的品格,持续为地域文化交流提供土壤。当长三角一体化与粤港澳大湾区建设的双轮并进,这场展览更成为两大区域文化协同发展的生动注脚。上海的海纳百川,让广东美术的百年革新故事有了更广阔的讲述平台;而广东美术“得风气之先”的精神,也为海派文化的当代发展注入新的思考。

在上海美术馆策展人项苙苹的理解中,“广东美术百年大展”不仅是一场关于广东的展览,也同时是一场关于上海的展览,“通过这个展览,我们不光看到了广东,反过来也像一面镜子,我们同时也看到了海派,我觉得这是非常重要的一点”。

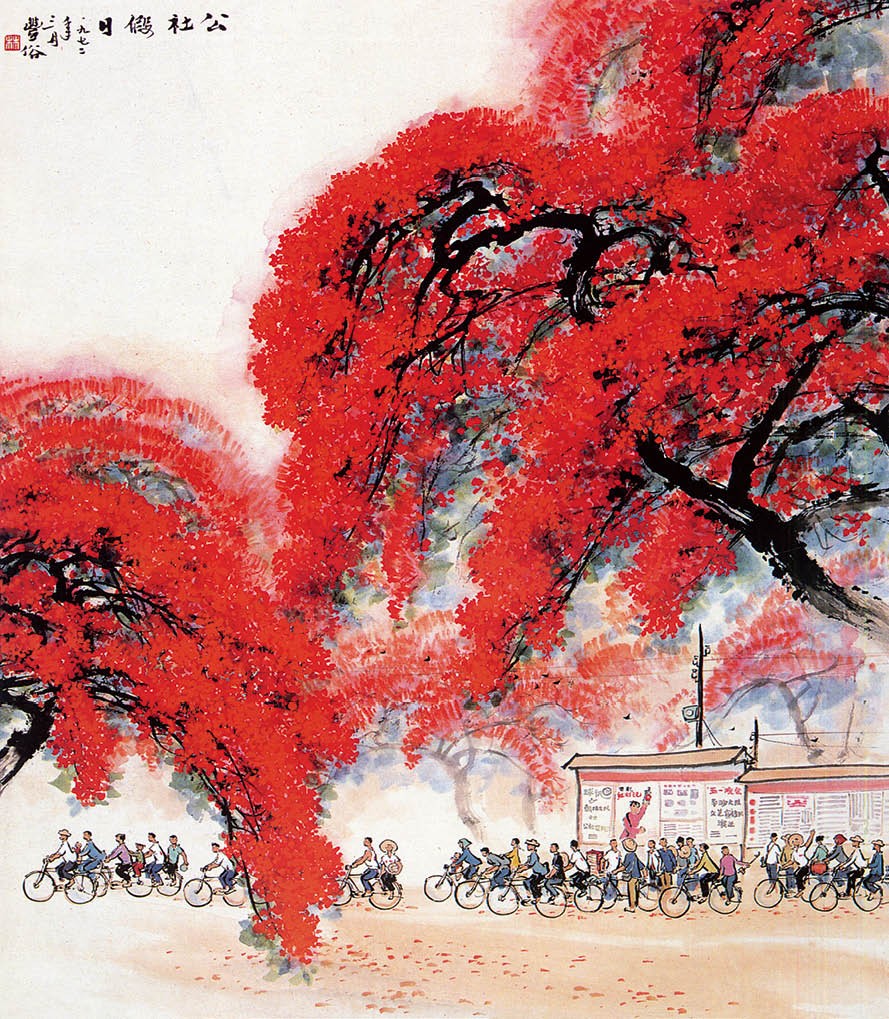

上图:林丰俗《公社假日(1972年中国画)》,广东美术馆藏。

陈翔认为,在中国现代美术的发展历程中,广东和上海作为两个重要的文化中心,形成了具有鲜明时代特征和地域特色的艺术风貌,两地均以开放包容的态度吸收西方艺术精华,同时在本土文化的传统与创新之间寻找平衡,在西方文化强势冲击下,它们以自信、开放和务实的态度,为中国美术的生存与发展探索出了两条成功且影响深远的路径。

一个世纪后的今天,同样的革新精神在苏州河畔重新被唤醒,岭南美术的百年积淀与当代海派文化在此相遇,如同久别重逢的故人,展开跨越时空的对话。正如陈翔所说的那样:“这次的展览对于上海美术的启发是非常大的,上海在新时代应该更好地传承海派文化精神,通过构建良好的艺术生态,保持自我革新的先锋意识,完成从码头向源头的转型升级,做好城市文化IP宣传推广,让历史文脉在当代语境中焕发新生。”

文化的脉络,早已在岭南与江南的土壤中交织,而艺术的种子,也必将在这深度的文化认同与交融之中,生长出下一个花开的季节。记者|王悦阳

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。