记第24届上海国际艺术节

当世界看向上海

上海的秋天,是被艺术浸润的。当梧桐叶由绿转黄,上海国际艺术节的脚步便近了。她像一位准时的老友,每年金秋准时赴约,将世界舞台的璀璨星光与本土创作的澎湃活力悉数奉上。

当我们谈论艺术节时,我们谈论的究竟是什么?是一幕幕令人屏息的舞台瞬间,是一场场启迪心智的艺术对话,更是一座城市以文化为名片,向世界发出的真诚邀约。

今年的艺术节为我们描绘了一幅怎样的全球艺术图景,又将如何续写上海的城市文化?让我们循着艺术的轨迹,一探究竟。

亚洲演艺之都

本届艺术节55台129场主板演出中,境外项目占比约六成,在沪首演率更是超过九成。这一组数据清晰地表明,上海正加速构筑世界级艺术平台,在全球艺术经纬中打造璀璨耀眼的上海坐标。

今年的艺术节舞台,堪称全球顶尖名团的竞技场,诸多全集、系列与独家的重磅策划,展现了亚洲演艺之都源源不断的核心竞争力。

上图:10月17日晚,由上海昆剧团与故宫博物院共同出品的《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季)在上海大剧院上演,拉开第24届中国上海国际艺术节帷幕。摄影/王凯

开幕演出是由上海昆剧团与故宫博物院联合出品的昆剧《太和正音——故宫昆曲萃集》(第一季),闭幕演出则是丹尼尔·哈丁与圣切契利亚管弦乐团音乐会,这也是这位新任音乐总监上任后首度率团访华。一中一外,中西文化隔空对话。

古典乐迷无疑是幸福的。指挥大师克里斯蒂安·蒂勒曼将执棒维也纳爱乐乐团,丹尼尔·加蒂将联袂钢琴家刘晓禹与德累斯顿国家管弦乐团,艾伦·吉尔伯特将携手小提琴家约书亚·贝尔与北德广播易北爱乐乐团……一连串星光熠熠的名字,足以让任何一本古典音乐年鉴为之增色。而指挥家捷杰耶夫携手马林斯基交响乐团,更将发起一项世界演出史上绝无仅有的挑战——在五天内完成马勒交响曲全集的演绎。这不仅是对乐团艺术实力的考验,更是对上海观众欣赏水平的致敬。

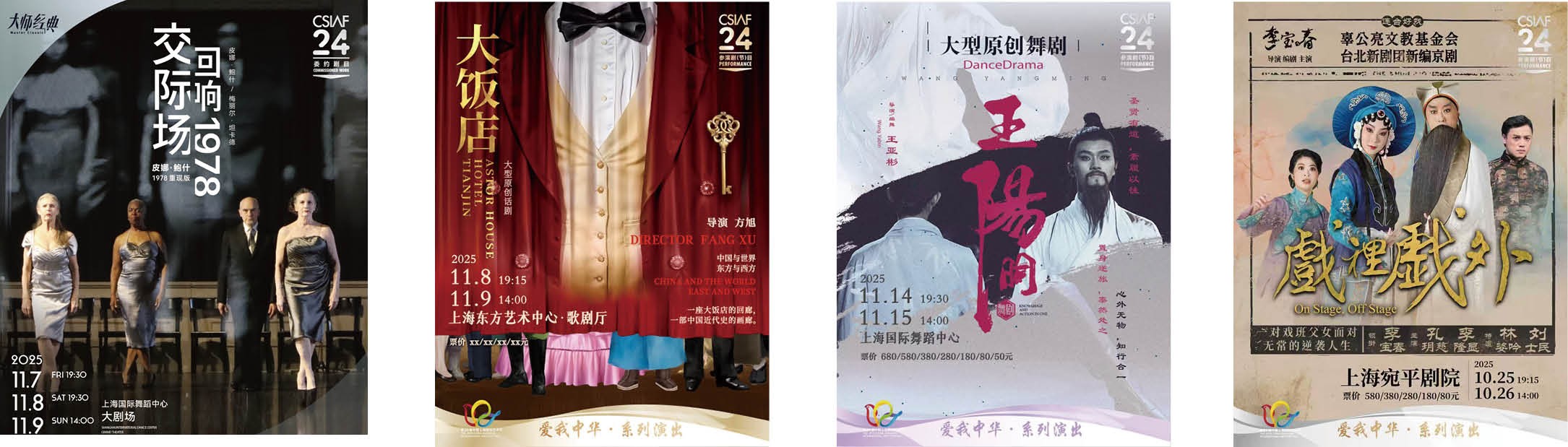

戏剧与舞蹈板块同样不遑多让。德国当代戏剧的标杆——柏林邵宾纳剧院,将带来莎士比亚名剧《理查三世》与克莱斯特原著改编的《米歇尔·科尔哈斯》,展现其深刻的文本解读与凌厉的舞台风格。世界芭蕾名团斯图加特芭蕾舞团则将献上经典之作《罗密欧与朱丽叶》。而由艺术节委约并联合制作的皮娜·鲍什1978重现版《交际场:回响1978》,将在上海完成亚洲首演,这也是中国的独家演出,无疑将成为本届艺术节上最受瞩目的舞蹈盛事之一。

这些名家名团早已是上海演出市场的常客,但艺术节的平台价值在于,它不仅仅是“请进来”,更能与这些顶尖机构共同策划,推出“上海独家”“亚洲首演”,从而在全球演艺版图中占据独一无二的位置。这种强大的策划能力,正是上海作为全球行业坐标权威影响力的体现。

看一场演出,游一座城市

自2014年创办以来,“艺术天空”系列惠民活动已成为上海一张闪亮的惠民文化名片。它打通了高雅艺术与市民生活的“最后一公里”。今年的“艺术天空”更是将这一理念推向了新的广度与深度——它不再仅仅是“家门口的艺术盛宴”,更是一场联动全城的“艺术微旅行”。

本届“艺术天空”的菜单堪称豪华,汇聚了来自35个国家和地区的46台剧目,超过百场演出,2000余名艺术家将登上上海各大公共空间的舞台。从共青森林公园的草坪到滴水湖广场的“悦动舞台”,一个“没有围墙的剧院”在全城铺开。市民们或许在午后散步时,就能邂逅爱沙尼亚爱乐室内合唱团的天籁之音;或许在周末休憩时,便能欣赏到俄罗斯秋明国立爱乐乐团的磅礴交响。

内容策划上,今年的“艺术天空”紧扣时代脉搏,围绕“红色基因”“一带一路”“中意建交”等主题打造特色内容。舞蹈诗剧《时代棱镜中的胜利之舞》、张家界(国际)爱乐乐团的“你好中国”音乐会,以艺术的形式传承红色基因;来自乌兹别克斯坦的巴赫尔国家舞蹈团,则带来了充满异域风情的丝路舞韵。尤其值得一提的是,为纪念中意建交55周年,来自意大利的百年陶笛GOB七重奏将献上《跨越时空的泥土之声》,这支独特的七重奏团体将以其精湛的技艺,拓展人们对陶笛这一古老乐器的想象。

今年艺术节最大的突破,还在于它将“看演出”这件事,与城市生活的方方面面深度绑定,真正实现了从“看一场演出”到“游一座城市”的体验升级。这背后,是一套“文旅商体展”协同联动的组合拳。

艺术节与滴滴出行合作,覆盖40多个演出场地,为观众提供便捷的打车优惠;联动周边商圈及22家合作商场,推出购物折扣、餐饮满减,让艺术的余韵延伸至消费的愉悦;携手支付宝,提升支付便利性,让整个体验流程更加顺畅。特别推出的“艺术微旅行计划”,更是将西岸梦中心、滴水湖广场等地标串联起来,鼓励观众在观演之余,深度探索城市的不同角落。

此外,艺术节还与进博会、上海旅游节、上海城市空间艺术季等重大节展活动“节节联动”,通过推出“演展联票”等形式,让文旅的“流量”实实在在地变为城市经济的“增量”。这种“以文塑旅、以旅彰文”的深度融合,撬动的是“票根经济”,铸写的是一个艺术激活城市经济的新样本。

本土创作的新气象

一个真正成熟的国际艺术节,不仅要“引进来”,更要“走出去”。它不仅是展示世界优秀艺术的窗口,更应是推动本土原创力量的好机会。上海国际艺术节多年来始终坚持“内容为王”,将自身定位为东方文化“码头”与文艺创作“源头”的结合体,为中国原创力作提供了一个走向世界的高规格舞台。

今年的“爱我中华·系列演出”,便以一种集体性的姿态,展现了中国原创戏剧的力量。天津人民艺术剧院的话剧《大饭店》,以一座百年饭店为舞台,浓缩了三十载近代中国风雨。该剧不设单一主角,而是让教育家张伯苓、金融家陈亦侯、艺术家梅兰芳等各色人物在时代洪流中登场,以各自的抉择回应时代的拷问,构成了一部宏大深沉的历史咏叹调。

天津音乐学院复排的民族歌剧《同心结》,则是对英雄史诗的当代重铸。这部诞生于1981年的红色经典,以抗美援朝英雄黄继光为主角,通过一枚小小的“同心结”,串联起中朝人民的战斗情谊。此次复排,让一部荡气回肠的英雄赞歌在今天再度响起,让年轻一代观众得以在震撼的艺术体验中,理解“最可爱的人”的真正含义。

贵州省歌舞剧院的舞剧《王阳明》,则是一次极为大胆的艺术探索。该剧聚焦“龙场悟道”这一核心事件,用充满张力的舞蹈意象,诠释“知行合一”的哲学内涵。舞剧的成功,在于它证明了中国原创舞剧不仅能讲好故事,更能探讨深刻的哲学思想,展现了东方智慧的美学高度。

与此同时,“上海出品”也佳作频出。舞台剧《繁花》终季将继续以独特的舞台语汇,演绎上海的市井烟火与时代变迁。上海民族乐团的全新力作《诗的中国》音乐会,上海芭蕾舞团的舞剧《百合花》等,都将红色文化、海派文化、江南文化有机交融,打造出独特的上海叙事。

值得关注的是,继去年北京人艺驻演大获成功后,今年艺术节迎来了另一支“戏剧陕军”——陕西人民艺术剧院。他们首次携“茅奖系列”作品《主角》《平凡的世界》《白鹿原》等五部大戏来沪驻演,将三秦大地的厚重人文历史,与上海的海派风情进行一次深度的舞台对话。

这些植根中华传统文化、取材当下现实生活的原创力作,在上海这个国际演艺“大码头”集中亮相,以守正创新的姿态,彰显出百花齐放的中国文艺新气象,也展现了艺术节作为“源头”生机盎然的生命力。

上图:第24届上海国际艺术节演出精彩纷呈。

何以上海

当下的上海,不仅是艺术的汇聚地,更是艺术创新的策源地。本届上海国际艺术节从内容、场景、体验多端积极探索“艺术+”的破圈融合,吸引着全球不同圈层的观众“因热爱,跨越山河,奔赴上海”。

“扶持青年艺术家计划”(以下简称扶青计划)一直是艺术节孵化未来的重要板块。今年,“扶青计划”吸引了来自美国、德国等19个国家和地区的226个作品申报,并首次设立了科技融合品类。实验环境戏剧《山海浮生|八荒祭2.0》、数字时代跨媒介精神体验群展《出神之境》等入选作品,都展现了青年艺术家们突破边界的前沿探索。

艺术节的创新,还体现在其强大的平台联动功能上。它积极服务国家战略,不断增强“服务长三角,辐射全中国”的能力。今年继续在江苏、浙江、安徽设立分会场,其中浙江南浔分会场将为古镇舞台量身定制国际亲子文化艺术季3.0,以优质演艺资源赋能长三角一体化发展。

此外,今年首次举办的“粤港澳大湾区文化周”,通过呈现粤剧《双绣缘》、香港进念·二十面体广东话黑色话剧《唔讲得》、香港芭蕾舞团《布兰诗歌》等7台演出,以及“其命惟新——广东美术百年大展”等多元活动,有力推动了内地与港澳的文化深度交融。

从扶持青年艺术家,到拥抱前沿科技,再到服务国家区域发展战略,艺术节正以其强大的资源整合能力和前瞻的视野,不断构筑艺术赋能城市创新的新维度,塑造艺术引领城市联动的新范式。它所探索的正是“何以上海”这一时代命题。

走过二十余载光阴,中国上海国际艺术节早已与这座城市共生共荣。它像一位技艺高超的城市策展人,每年秋天,都为我们精心策划一场盛大展览——关乎艺术、关乎思想、关乎世界。

在艺术节的一个多月里,我们既能在家门口的草坪上享受世界名团带来的惠民演出,也能在顶级的音乐厅里见证全球首演的历史性时刻;我们既能从《大饭店》中回望历史,也能在《ARTRA》里预见未来。

艺术节会圆满落幕,但艺术节带来的感动与思考并不会随之消散,它将化为这座城市记忆的一部分,沉淀为市民的文化素养,并最终转化为推动城市不断前行的精神力量——当世界看向上海,他们看到的不仅仅是林立的摩天大楼,更有一张张因艺术而愈发从容自信的文化面孔。而这,正是上海国际艺术节赋予这座城市的宝贵财富。记者|阙政

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。