老市府:百年传奇

秋日午后,阳光温煦。看完“达利×老市府:启程”这一国际艺术大展,走出修葺后首次全面向公众开放、散发出昔日精神的围合建筑,才稍稍定神,持续关注起如今上海“外滩·老市府”院落里的建筑格局。

百余年前,在中国经历“三千年未有之变局”推翻帝制的第二年,公共租界工部局于1912年确定,于当时上海公共租界内的江西路与汉口路周边区域营造办公大楼。尽管一度经历了停工,但最终大楼还是于1922年建成。

接下来,此地不仅仅是工部局办公之处,也曾经有引人注目的演出。经历了1928年华人进入工部局董事会,经历了日本侵华时期1943年“交还租界”闹剧,又经历了抗战胜利,及至1949年5月28日,新旧政权于此交接,旧市府遂变更为上海市人民政府大楼。当年的10月2日,在这里升起了上海第一面五星红旗。上海市人民政府于此办公到1956年,迁往外滩原汇丰银行大楼办公,而老市府成为民政、市政工程、园林、卫生、环保等局的办公楼。2019年春,陈毅元帅长子陈昊苏前来此地,参加庆祝上海解放70周年相关活动。当时,在陈毅当年的办公室门口,陈昊苏曾对《新民周刊》记者提及他的父亲、上海市人民政府首任市长陈毅,如何在这里决定保留下交响乐团,又如何让这诞生于旧时代的建筑在回到人民手中后继续发挥作用。

陈昊苏说这些回忆之语的时候,老市府已经处于旧改阶段,其时一些施工即将进行。如今,当老市府相关建筑修旧如故完成之际,外滩投资集团副总裁、上海外滩老建筑投资发展有限公司总经理朱亦锋称,此地不仅有围绕陈毅市长的常设展,也会有一些专题展览。而如今的上海市民游客也能在此看到不少各种主题的文化活动。曾经的老市府,将成为上海都市文化的一个新符号!

远东罕见的“石头房子”

“原工部局大楼”,走出老市府之际,看到建筑上一块铭牌显示,1989年,老市府成为第一批上海市优秀历史建筑、市文物保护单位。

在深谙上海城市文化与历史的作家“读史老张”眼里,当年建造工部局大楼,是租界市政权力机关的所在——20世纪即将到来之际,随着公共租界面积的不断扩大,工部局决定建造新大楼。到1913年,确定工部局工务处工程师特纳(T.C.Turner)的设计方案,准备建造一幢欧洲新古典派与巴洛克式融合的大楼。“原设计中的大楼主入口该有一座大约高50米的塔楼。可开工不久,就发现大楼地基沉降,最后不得不放弃塔楼方案,而完成了四层楼的主楼建筑。”读史老张说,“这一主楼后来增加到五层。尽管楼层不算特别高,但总体上建筑宏大。因此施工进度不快。随着第一次世界大战爆发,大楼造造停停,直到1922年才算完工!”

当年11月16日,耗银175万两建成的大楼举行启用仪式。这一总占地约8000平方米、临四条马路、建筑面积约29800平方米的“回字形城堡”,被当时的上海市民称为“石头房子”。主要原因在于外墙为花岗岩砌筑。“‘石头房子’西南侧——福州路与河南路交界处并未彻底完成合围,一些市民能够远远地看到其中央广场内停放的车马,甚至还有万国商团的装甲车。当然,实际上这一宏大建筑不仅拥有400间办公室,可容纳近千人办公,其内还有一个小型钢结构靶场。”读史老张称,“‘石头房子’”建筑之豪华、设备之先进,堪称当年上海之最,为中国及远东地区所罕见。”

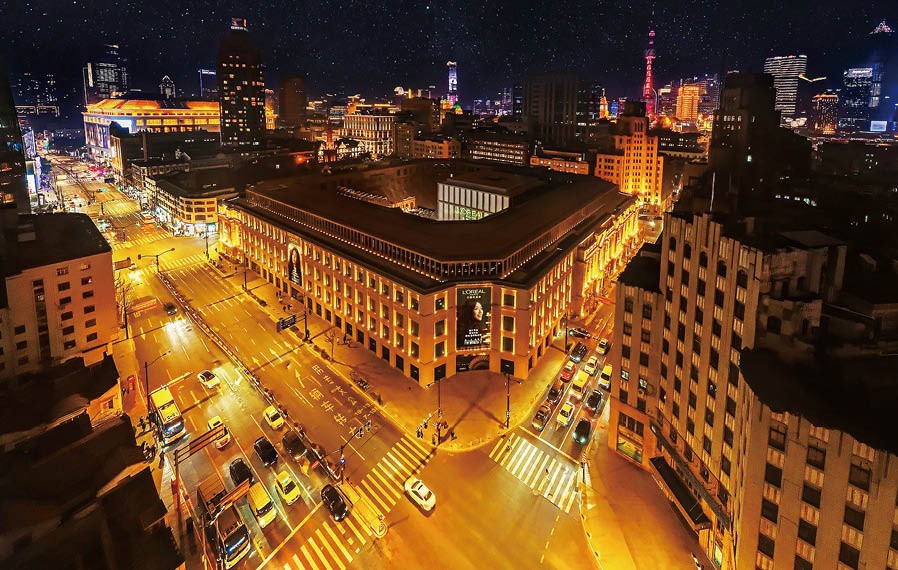

上图:今日的外滩·老市府。

朱亦锋告诉记者,工部局大楼的设计水平、审美取向和施工技术,在当时来说都达到了世界上比较高的水平。因此,在保护性综合改造的过程中,项目团队在历史资料排摸时花了不少功夫。不但从上海市城市建设档案馆、上海市档案馆调取了相关历史图纸资料,还不远万里到英国皇家档案馆调取资料,并请上海市社科院专家配合整个项目工作。几乎翻遍了与公共租界工部局相关的历史资料,最终汇集编辑出版了图书《一座楼、一座城》。整个项目通过国际方案征集,由富有历史建筑改造经验的国际建筑大师戴卫·奇普菲尔德领衔设计,华建集团、章明建筑设计事务所联合设计。

记者在完成了综合改造的建筑内部发现了一些细节——花窗、马赛克砖石等等,这些细节都经过细致处理,与一些图片中的建筑旧貌契合度很高。

人民政府留什么,创什么

提及工部局,陈昊苏曾向记者提及,上海解放之初,陈毅市长在对待诞生于1879年的被称为“远东第一乐队”的“上海公共乐队”时,明智地选择了保留乐队。“当时军管会在接管这个交响乐团时,有人认为这个团被外国人管了几十年,是‘文化侵略的产物’,而且团里人员复杂,首席指挥是意大利人,第一小提琴手是匈牙利人,成员有三分之一是外国人,演出的节目又多是西洋音乐,工农兵听不懂,拟将乐团解散。”陈昊苏说,“但我父亲郑重地听取了专家等多方面的意见,及时果断地阻止了乐团的解散。他提到上海这样的城市,也应该有自己的交响乐团。就这样,交响乐团被保存了下来。”

由“工部局乐队”,到“上海公共乐队”,再到上海交响乐团,这支乐队与工部局大楼一样,回到了人民的手中!

回看工部局大楼的历史,1928年之前,进出大楼的工部局董事会成员全是西方人。1928年始有华人董事进入董事会。1941年12月8日,随着太平洋战争爆发,侵华日军占领公共租界,此地被日寇完全占领。1943年,日寇导演一出“交还租界”的闹剧,由汪伪上海特别市第一区设立区公署,管理原公共租界辖区,公共租界工部局被彻底解散。工部局大楼称为汪伪“上海特别市政府大楼”。抗战胜利,蒋记国民政府也将市政府改到此地。1946年2月,蒋介石还跑来,在大礼堂接见中外记者。当时,年轻的文汇报记者唐海曾发问:“现在全国团结建国,请问主席,张学良将军何时释放。”搞得蒋介石感觉特别扫兴,记者会草草收场。

随着中国人民解放军“打过长江去,解放全中国”摧枯拉朽而来,大军解放上海前夕,老市府里发生了一些堪称奇妙的事!1949年5月21日,在人民解放军于上海外围发起向市区进攻之际,当时知道自己被中共中央列为战犯的国民党上海市长吴国桢匆忙辞职逃离,由原国民党市府秘书长陈良接任市长。可陈良也想跑路,于是找到了当时担任上海市工务局局长的道路工程与市政规划专家赵祖康。在同济大学出版社出版的《上海·1949》中,辑录了赵祖康当年日记。其中5月23日日记写道:“(晨到局接惠发电‘安’为之大慰)下午拟接收上海市公用事业计划大要。五时宋名适来报告电力公司重要技术人员姓名。六时赴石俊处与钱君洽谈。深夜陈市长邀赴市府,坚嘱在其出走后由余代理市长职务(自一时半谈至三时)。下午六时在市府晤瑞士领事Adleburt Koch。”

据该书责任编辑陈立群分析,赵祖康这份日记,很有可能是5月24日或此后几日补记的,毕竟23日日记已经提及深夜陈良邀约其前往市府谈职务交接。而赵祖康日记中的“石俊”,在赵祖康眼里本是一位亲故后辈。实则石俊是中共地下党方面的人。看来,国共两党在上海解放前夕都想到了赵祖康,堪称奇妙。

1949年5月24日晨,陈良邀集各局局长,宣布赵祖康代理上海市长。1949年5月27日,上海解放。赵祖康在日记里写到28日新旧政权交接仪式的场面:“下午三时,陈毅、曾山、潘汉年、韦悫到市府接收。先请余接洽,陈表示好感,要我继续工务局事。”就在老市府,陈毅对赵祖康道:“我们一定很能合作的。”潘汉年则与留下来的各局局长谈话,韦悫与各处处长谈话。赵祖康后来回忆,陈毅同志丝毫没有他见惯了的国民党官僚作风,特别关照让所有勤、杂、工、警人员全部参加。到会的共约二三百人,把小礼堂挤满了……陈毅同志一开始就说:“你们没有去台湾,很好。我们表示欢迎……请大家各安职守,努力学习,改造世界观,为革命、为人民多做些贡献。我们的党是不会埋没人才的。”赵祖康称,当时陈毅同志勉励大家服从命令,办好移交,协助接管,听候人民政府量才录用。这番话,深深地感动了与会者,激起了热烈的掌声。

上图:老市府内的陈毅市长办公室。摄影/周馨

2019年5月,当陈昊苏来到陈毅曾经办公的老市府,看到一块“上海解放周年纪念”碑刻的时候,不禁探头仔细阅读碑上父亲的字迹:“上海人民按自己的意志建设人民的新上海 陈毅敬题 一九五零年五月廿八日立。”从这一番题词,无疑能够看出伟大的无产阶级革命家、军事家、外交家,上海市人民政府首任市长陈毅同志对人民的感情之深,以及他的人民观!朱亦锋向记者表示:“在老市府修缮工程主要项目动工之前,陈毅元帅的长子陈昊苏的到来别具意义。他回忆父亲的历历往事,再次印证了老市府是百余年来上海历史中非常具有代表性的建筑。它是上海市人民政府诞生的地方,也是上海第一面五星红旗升起来的地方。”

作家刘统在《战上海》一书中,记叙了1949年11月,退踞台湾地区的蒋介石当局派出的特务刘全德从舟山潜入上海的经历。“刘全德化装后,竟在大白天混进了市府大厦,从楼上到楼下做了实地勘察。返回住处后,他画了一张草图,将陈毅的行走线路、市长办公室和会议室的位置、警卫人员的位置,以及自己的行动路线和射击方位等都一一用笔标出,尔后深居简出,窥待时机。”上海公安机关之后在山西南路7号大叶内衣公司二楼抓获了刘全德。

这一发生在中华人民共和国刚刚成立不久的事件,显示了敌特并不甘心于陈毅所代表的中国共产党人在老市府擘画新上海的蓝图。然而,上海建设并不因这些垂死的旧势力之干预而不得前进。1955年,上海市人民政府迁至外滩原汇丰银行大楼办公,老市府建筑成为上海市民政局、园林管理局等单位办公地,继续为城市管理发挥作用。再之后,上海市人民政府迁址人民大道200号,老市府的政府行政用房功能仍然存续。直到2019年10月,作为“黄浦区160街坊保护性综合改造项目”核心工程,外滩“第二立面”示范项目,老市府建筑修缮改造正式拉开帷幕。

在修缮改造过程中,黄浦区把红色文化资源保护利用与城市更新有机融合,依托楼内原陈毅市长办公室及相邻建筑空间,策划举办“建设人民的城市——陈毅市长办公地旧址”主题展,2023年9月27日正式落成。2024年,历经近10年精心打磨,老市府焕新归来。它曾经见证了上海市人民政府去除旧社会压在人民头上的三座大山,见证了海派文化中西合璧的精髓被保留,如今又继续见证新上海“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的气象。

不断涌现华彩乐章

在上海市人民政府迁出老市府以后,此地曾经用作一些故事片的实景拍摄。如1959年八一电影制片厂拍摄的《战上海》,1981年上海电影制片厂拍摄的《陈毅市长》等等。

提及文艺演出、放映电影,又不得不提1950年建成的上海市人民政府大礼堂。此地在老市府“回”字形院落之内,在公共租界时期用作万国商团操练厅,在国民政府时期改作修车大棚。自从成为人民政府大礼堂,除了一般会议之用以外,也兼文艺之用。

来自印度、美国、英国、法国、苏联、朝鲜等十几个国家的艺术团体曾在此演出,舞蹈、歌舞剧、芭蕾舞,不一而足。国内各省市的艺术院团及上海市的院团也常在此演出。年均演出百余场,最多的一年达250场左右。

据不完全统计,改革开放以后在市府礼堂举行的国际交流演出有:1979年美国小提琴家艾萨克·斯特的《从毛泽东到莫扎特》;1984年12月日本世代剧团在上海首演《藤野先生再见》;1985年4月澳大利亚悉尼舞蹈团来上海演出;1985年5月美国华盛顿芭蕾舞团在上海的首场演出;1985年11月大提琴家马友友访沪演出;1989年3月法国里昂芭蕾舞团在上海首演舞剧《灰姑娘》;1989年11月世界著名歌剧《弄臣》首次在上海上演等。1994年,世界著名指挥家祖宾·梅塔与以色列爱乐乐团来沪演出,遍寻沪上演出场所,最终音乐会被搬进了市政府礼堂。当然,这场演出于此举行,某种程度上也显示了改革开放不久的上海,在演出场所等方面尚未有所发展——当时的国际演出机构与上海市民都热盼上海有更好的大剧院。如今,梦想早已成真,无论浦东浦西,各种宏伟的符合世界顶级演出机构、专业演艺人士的大剧院,在沪上应有尽有。而修缮归来的老市府,则将迎来新的华章。在“达利×老市府:启程”展出之际,人们向往老市府有新的文旅活动得以亮相。

近日,在一场名为“红色主题Citywalk的实践探索与叙事创新”沙龙活动中,上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)党总支书记、馆长周群华向记者提及,如何让红色文化从场馆走向城市街头、如何让城市精神在行走中可感可触、如何让红色资源在新的时代语境下实现创造性转化和创新性发展,需要社会各界出谋划策,由此才能产生城市发展最持久的精神动力。

秋日里,从历史走向未来的老市府,尽管早已不再拥有市政机构的功能,却仍在上海的城市中心区域伫立着,亦讲述着上海故事。市民游客只要多看一眼,就能多爱上海一眼眼……主笔|姜浩峰

链接:老市府百年历程

1922年,老市府的前身、工部局大楼落成。

1949年5月28日,新旧政权于此交接,上海市人民政府入驻。

1956年,市政府迁址,民政、市政工程、园林、卫生、环保等局仍留此办公。

2015年,老市府项目正式启动保护性综合改造。

2025年,“外滩·老市府”历经十年“修旧如故”焕新归来,首次全面对公众开放。

本平台所发布信息的内容和准确性由提供消息的原单位或组织独立承担完全责任。